Календари погоды существовали и в Древнем Риме (например, календарь Колумеллы). Были они и в Индии (в них делалась попытка предсказать время начала и интенсивность муссонных дождей). Расцвет увлечения календарями погоды приходится на средние века. В сочинениях этого типа было мало примет, имеющих практическую ценность, таких, как в "Книге природы" (1340 год), где Конрад фон Мегенберг указывает, что гало предвещает дождь. В "Правилах пастуха из Бэнбери", опубликованных членом Лондонского королевского общества Клэриджем в 1744 году, наряду с рядом ошибочных утверждений тоже содержались и некоторые вполне обоснованные приметы.

Самым известным стал Брюсов календарь XVIII века. Извлечения из него систематически публиковались в дореволюционной России, а в ряде стран они продолжали печататься в настенных календарях и некоторых газетах вплоть до середины нынешнего века. По своей сути сведения, которые можно почерпнуть из этого календаря, лженаучны, как лженаучны творения и других авторов календарей погоды; большинство их – плод добросовестных заблуждений, а иногда и спекуляция на человеческом невежестве и острой потребности людей знать будущую погоду.

1.15. Существует ли на Земле "кухня погоды"?

"Кухней погоды" на Земле является вся земная атмосфера, взаимодействующая с поверхностью океанов и континентов, которую принято называть подстилающей поверхностью. Указать какое-либо особое место, где зарождаются наиболее существенные изменения погоды, нельзя, хотя еще не так давно некоторые метеорологи считали, что существуют места на земном шаре, которые образно можно назвать "кухней погоды". "Кухню погоды" помещали то в Арктику, то в Антарктику, то в верхние слои атмосферы, чувствительные к изменениям солнечной активности, и даже в космическое пространство. В последнее время есть тенденция называть "кухней погоды" Мировой океан. Поскольку он покрывает около 3/4 поверхности нашей планеты, то у него, по-видимому, больше, чем у остальных претендентов, права носить это звание. Однако эта "кухня" слишком велика, чтобы можно было легко распознать, какая в ней готовится погода для того или иного района.

Погода на земном шаре формируется через механизм общей циркуляции атмосферы, двигателем которого является поступающая к Земле солнечная энергия. Механизм этот чрезвычайно сложный, и порождаемые им условия погоды удивительно разнообразны, а закономерности их изменений пока известны недостаточно полно. Искать на Земле какое-то особенное место, откуда приходит к нам "и зной, и хлад, и с громом град", так же бесперспективно, как конструировать вечный двигатель или искать философский камень.

1.16. Почему продукты портятся быстрее в теплую погоду?

Порча продуктов связана с активизацией жизнедеятельности бактерий, сопровождающейся химической реакцией окисления. В конечном счете указанные процессы достигают некоторого уровня, который мы характеризуем как гниение. Известно, что скорость большинства химических реакций и биологических процессов приблизительно удваивается при повышении температуры на 10°C. Именно поэтому при высокой температуре, то есть в теплую погоду, продукты портятся быстрее.

1.17. Что такое бури равноденствия?

Это штормы в океанах и морях у западных побережий континентов в умеренных широтах, часто приходящиеся на периоды весеннего и осеннего равноденствия или на сроки, близкие к ним. В эти периоды теплый сезон сменяется холодным (или наоборот) и погода особенно неустойчива. Обычно штормы переходных сезонов вызываются глубокими, перемещающимися с большой скоростью циклонами, несущими с собою ненастье, сильные ветры, волнение на море. Прямой же связи штормов с пересечением солнцем экватора при его движении с юга на север или с севера на юг, то есть с моментом весеннего и осеннего равноденствия, не существует. Можно говорить лишь о приблизительном совпадении во времени этих двух явлений природы.

1.18. Существует ли связь между полярными сияниями и погодой?

Полярные сияния возникают при свечении разреженных газов в верхних слоях атмосферы – ионосфере. Свечение газов вызывается электрически заряженными частицами, испускаемыми время от времени Солнцем в периоды повышенной солнечной активности. Поток этих частиц (корпускулярное излучение Солнца), отклоняясь под действием магнитного поля Земли, проникает в атмосферу над полярными областями. Сияния наблюдаются в нижнем и верхнем слоях ионосферы, преимущественно на высотах 80-320 и 560-1040 км. Явление это обычно сопровождается магнитными бурями, нарушением радиосвязи, но никак не влияет на погоду в нижних слоях атмосферы о связи полярных сияний с погодой можно говорить лишь в том смысле, что наблюдение их становится возможным при ясном, не закрытом облаками небе. Однако на высоте сотен или даже тысяч километров над земной поверхностью, где наблюдаются полярные сияния, возможны колебания температуры, связанные с корпускулярным излучением.

1.19. Могут ли изменения погоды вызвать землетрясение?

Развитие атмосферных процессов никак не связано с состоянием земной коры и, таким образом, непосредственной причиной колебаний отдельных участков земной поверхности быть не может. Однако в зонах сейсмической активности возможны ситуации, когда быстрая смена барических систем и вызванное ею резкое изменение атмосферного давления над какой-то местностью дают толчок вертикальному смещению находящихся в состоянии неустойчивого равновесия пластов земной коры, то есть фактически провоцируют землетрясение, назревающее в природе независимо от атмосферных процессов. Другими словами, перемещение крупных атмосферных вихрей, сопровождающееся резкими колебаниями атмосферного давления над значительными площадями земной поверхности, способно ускорить возникновение землетрясения, но непосредственной причиной последнего быть не может

1.20. Связаны ли с погодой случаи взрывов газов в угольных шахтах?

Расследование обстоятельств некоторых взрывов в шахтах в США показало, что нередко взрывы происходят примерно через сутки после прохождения над этой местностью глубоких циклонов, то есть вслед за резким падением атмосферного давления. Специалисты считают, что при быстром понижении давления из угля начинают усиленно выделяться газы, в таком количестве, что их не успевают откачивать вентиляторы. Газы накапливаются в шахте и, смешиваясь с воздухом, становятся взрывоопасны. Предотвратить взрывы могла бы более совершенная система вентиляции, работающая "с запасом", то есть в расчете на аномально большое выделение газов при интенсивном изменении атмосферного давления на поверхности.

1.21. Что подразумевается под "сезоном" в метеорологии и других науках?

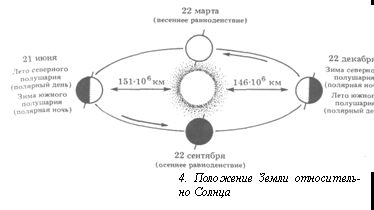

Астрономические сезоны имеют по три месяца и разграничиваются сроками равноденствий и солнцестояний: в северном полушарии зима наступает после зимнего солнцестояния, 21 декабря, весна – после весеннего равноденствия, 21 марта, лето – после летнего солнцестояния, 21 июня, и осень – после осеннего равноденствия, 22 сентября.

Метеорологические и климатологические сезоны выделяются по другим признакам, не одинаковым для разных географических районов. Это или даты установления и схода устойчивого снежного покрова, даты перехода дневных и суточных температур воздуха через 0°C, или же время наступления типичных для каждого сезона процессов в атмосфере, переломов в погоде. Помимо общеизвестных четырех основных сезонов иногда выделяют и дополнительные переходные сезоны, например, предзимье или предвесенье.

Фенологи устанавливают границы между сезонами по характерным явлениям в природе – прилету и отлету птиц, пробуждению растений, развертыванию листвы на деревьях, появлению цветов, ягод, созреванию плодов или злаков, началу листопада, прекращению вегетации растений и т. д.

В отличие от астрономических, все остальные сезоны имеют различную продолжительность, и даты их наступления в разные годы колеблются в значительных пределах. Но существуют и средние многолетние даты сезонов, устанавливаемые специалистами для отдельных районов. Так, например, в Ленинграде зима – период года с устойчивыми морозами – в среднем начинается 7 декабря и заканчивается 10 марта, то есть длится 93 дня, а в Москве соответственно – с 24 ноября по 12 марта, то есть 108 дней.

Если рассматривать зиму как период с устойчивым снежным покровом, то в Ленинграде она заканчивается 31 марта, а в Москве только 7 апреля и длится, следовательно, в Ленинграде 116 дней, а в Москве – 132 дня. Зато лето – период без заморозков в воздухе – в Ленинграде примерно на столько же дней короче, насколько длиннее зима в Москве.

1.22. Можно ли заранее узнать, каким будет лето или зима?

Среди других ошибочных представлений о признаках погоды существует и такое: "после морозной зимы будет жаркое лето, а после холодного лета – теплая зима". Это заблуждение основано на мнении, что существует некий закон компенсации, то есть неизбежность выдерживания среднегодового режима погоды: если в одном сезоне было отклонение в одну сторону, то в последующих сезонах должно быть отклонение в сторону противоположную. Конечно же, прямой связи между погодой в различные сезоны года не существует, это доказано трудами многих исследователей. Аномалии погоды бывают не только сезонными, но и годовыми, и следовательно, аномально теплыми или аномально холодными могут оказаться оба сезона – и зима, и лето; возможно также, что после одного аномально теплого сезона несколько более холодными окажутся один или несколько других сезонов, и год в целом будет обычным, близким к норме…

Прогнозы погоды на сезон иногда бывают удачными, но научно обоснованный ответ на вопрос о том, каким будет лето или зима, ученые пока дать не могут.

1.23. Есть ли основания считать долгосрочные прогнозы проблемой века?

Нашему XX веку присваивалось множество эпитетов, и множество различных событий – знаменательных, сенсационных, значительных и лишь кажущихся такими… – пытались украсить именем века. Вспомним многочисленные открытия века, болезни века, матчи века, убийства и даже кражи века и, наконец, проблемы века. Среди последних иногда называют и проблему долгосрочного прогноза погоды. Есть ли для этого основания? Едва ли. Родилась эта проблема отнюдь не в нашем веке, а тысячелетиями раньше, да и полного своего решения она в нашем столетии еще не получила и вряд ли получит.

Будущая погода – на следующий день, месяц, сезон или год – интересовала людей всегда. В глубокой древности человек зависел от погоды не меньше, а, пожалуй, больше, чем сейчас. Первобытный собиратель корней растений, охотник, кочевник-скотовод, земледелец – все они нуждались в предвидении погоды. А верных примет погоды, доступных человеку, в природе не так уж много, особенно примет, предупреждающих с большой заблаговременностью о предстоящих переменах погоды.

Литературные источники древности полны упоминаний о погоде и ее изменениях, управляемых единым богом, богами или слугами богов. Античные ученые, например Аристотель, отмечали связь между отдельными явлениями погоды, в том числе между направлением ветра и состоянием неба, но дальше этого они не пошли.

Ученые, начиная с Аристотеля, занимались этой проблемой более двух тысячелетий, и лишь в прошлом веке наука стала делать первые и весьма скромные успехи. Только самые смелые оптимисты среди метеорологов высказывают надежду на возможность полного успеха в решении проблемы долгосрочных прогнозов в следующем столетии. Вопрос о том, проблемой какого века можно будет назвать проблему долгосрочного предсказания погоды, остается, таким образом, пока открытым.

1.24. Почему краткосрочные прогнозы погоды общего пользования не всегда оправдываются?

Оправдываемость прогнозов погоды общего пользования в среднем составляет около 90%. Наука не в состоянии пока обеспечить абсолютную оправдываемость прогнозов. Это объясняется, в частности, неполнотой исходной информации о фактической погоде: ведь для прогнозов нужны сведения о погоде на большой территории, а разветвленная сеть метеорологических станций имеется далеко не везде (в океанах, например, или в горных областях она очень редка). Кроме того, прогнозируемые условия очень трудно детализировать, так как погода бывает разной даже в пределах одного города (в одном его районе выпал дождь, а в другом его не было, например). Отметим и то, что прогноз погоды общего пользования зависит не только от точности математических расчетов, но и от субъективных факторов – опыта и квалификации синоптиков, их умения интерпретировать данные расчетов, выполненных на ЭВМ (пока ЭВМ рассчитывает будущее значение только трех элементов – давления, температуры и ветра, и не для приземного слоя воздуха, а для вышележащих уровней). Люди же, как известно, могут иногда ошибаться.

1.25. Влияет ли на атмосферные условия вращение Земли вокруг своей оси?

Да, вращение Земли отражается на погодных условиях нашей планеты. Будь Земля неподвижной, не вращающейся, они были бы совсем иными. Существенна, однако, угловая скорость этого вращения, одинаковая для всех точек земной поверхности, составляющая в среднем 0,729 • 10 с; линейная же скорость вращения, которая на полюсах равна нулю, а на экваторе достигает 464 м/с, то есть около 1700 км/ч, практического значения для условий погоды не имеет. Дело в том, что вся воздушная оболочка Земли – атмосфера – вращается вместе с Землею и с той же скоростью. Вращение Земли создает инерционные силы, в том числе отклоняющую силу вращения Земли, пропорциональную угловой скорости вращения планеты. Эта сила сказывается на любом горизонтальном движении, в том числе и на движении воздуха, го есть ветре. Она отклоняет поток воздуха от первоначального его направления в северном полушарии вправо, а в южном – влево. Поэтому ветер в северном полушарии дует не из области высокого давления в область низкого, а под некоторым углом (прямым или несколько меньшим его) к прямой, соединяющей их центры, так что низкое давление остается слева, а высокое – справа от направления движения воздуха. В связи с этим выравнивание неравномерностей в давлении происходит замедленно, возникшие ветры дуют длительно, создавая те или иные условия погоды. Кроме того, поскольку отклоняющая сила вращения Земли имеет неодинаковое значение в разных широтах (на полюсах она максимальная, на экваторе – равна нулю), движение воздуха в разных географических районах имеет свои особенности. Все это благоприятствует формированию вихрей большого масштаба (циклонов и антициклонов) в высоких и умеренных широтах и препятствует их возникновению вблизи экватора.

1.26. Действительно ли зима наступает при очередном удалении Земли от Солнца, а лето – при очередном приближении ее к Солнцу?

Для южного полушария это действительно так, но причина смены времен года на нашей планете не в изменении расстояния между Солнцем и Землей при движении последней по орбите, имеющей форму эллипса (рис. 4). Истинной причиной существования на Земле различных сезонов является наклон земной оси к плоскости земной орбиты. Благодаря этому наклону, неизменному (равному 23,5°) как во время суточного вращения Земли вокруг своей оси, так и во время ее годового вращения вокруг Солнца, создаются различные условия облучения земной поверхности в течение года. Шесть месяцев северное полушарие наклонено к Солнцу и солнечные лучи падают на его поверхность продолжительнее и круче, чем в южном полушарии. Это летнее полугодие северного полушария. Вторые шесть месяцев года в таких условиях оказывается южное полушарие, а поверхность северного, наоборот, обращена в сторону, противоположную Солнцу, она получает меньше солнечных лучей и падают они на нее более полого, чем в южном полушарии. Для северного полушария это зимнее полугодие.

1.27. Зависит ли погода от состояния небесных светил и их положения на небосводе?

На состояние земной атмосферы, а следовательно и на погоду на Земле, могут оказывать влияние лишь светила, являющиеся источником энергии, поступающей на нашу планету. Солнце – практически единственный такой источник, и, значит, это единственное светило, от положения на небосводе и состояния которого зависит погода на Земле. Остальные звезды, другие планеты солнечной системы так же, как Луна, никакого прямого влияния на погоду Земли не оказывают, хотя условия их наблюдения с Земли сильно зависят от условий погоды. Это-то и дало повод людям в далеком прошлом связывать с положением небесных светил происходящие на Земле изменения погоды.

1.28. Влияет ли Луна на погоду на Земле?

Луна, совершая движение вокруг Земли, создает приливные волны в океанах. В значительно меньших масштабах приливо-отливные волны возникают в атмосфере. Их можно заметить по показаниям приборов, измеряющих атмосферное давление, – барометров. Эти колебания давления настолько незначительны, что практически не оказывают влияния на погоду. Однако поскольку Луна видна в основном в ясную малооблачную погоду, люди привыкли связывать ее появление с хорошей летней погодой или ясной морозной зимней. Это породило ложное представление о влиянии Луны на погоду, нашедшее отражение в народных приметах. Некоторые люди разделяют это заблуждение и в наши дни, хотя абсурдность подобных представлений доказана наукой несколько веков тому назад. Еще в XVIII веке иезуит Беро представил Французской академии наук убедительные доказательства отсутствия связи между фазами Луны и погодой, позже к таким же выводам пришли и многие другие исследователи, в том числе известный французский ученый физик и астроном Араго в 1833 году.

В научной литературе встречаются указания на существование незначительного эффекта астрономических воздействий, в том числе и связанных с Луной, на атмосферную циркуляцию, однако масштабы этих воздействий по сравнению с другими факторами настолько малы, что практически в условиях погоды не проявляются: изменения фаз Луны имеют строгую периодичность, которой нет в изменениях погоды.

1.29. Влияют ли на погоду пятна на Солнце?

Время от времени на поверхности Солнца, по обе стороны солнечного экватора, возникают темные, то есть более холодные, участки. Они представляют собой вырвавшиеся наружу газовые вихри, зародившиеся в солнечном ядре, С Земли они выглядят как небольшие, подвижные и изменяющиеся по величине пятна, продолжительность существования которых – от нескольких дней до недели, а изредка и более. Действительные размеры этих пятен примерно от 1000 до 80 000 км в поперечнике. Возникновение и исчезновение солнечных пятен – свидетельство бурных процессов, происходящих на Солнце, проявление его активности, которая имеет значение и для жизни на Земле в том числе, возможно, и для процессов в земной атмосфере. Однако колебания солнечной активности вообще в очень незначительной степени отражаются на поступлении на Землю тех видов лучистой энергии, которая связана с формированием погоды. Кроме того, механизм погодообразования, то есть возникновения облачности, осадков, ветра и разных метеорологических явлений в тех или иных районах земного шара, так сложен, что проследить непосредственное воздействие солнечных пятен на погоду в какой-либо точке земной поверхности не представляется возможным ни теоретически, ни практически.