Возвратившись после чумы в Кембридж, Ньютон занялся научной и преподавательской деятельностью. С 1669 по 1671 год он читал лекции, в которых излагал свои открытия относительно анализа световых лучей. Но пока ни одна из его научных работ еще не была опубликована.

Ньютон много работал над усовершенствованием оптических приборов. Замечательным результатом считается сконструированный им телескоп, который может с полным правом считаться первым отражательным телескопом (рефлектором). Лондонское королевское общество через посредство своего секретаря Ольденбурга обратилось к Ньютону с просьбою сообщить подробности изобретения. Этот инструмент впервые сделал имя Ньютона известным всему тогдашнему ученому миру. В конце 1670 года Ньютон был избран в члены Лондонского королевского общества (английской академии наук).

После этого, по некоторым данным, был период, когда он занимался наукой чрезвычайно мало, а увлекся алхимией, которую к науке не причисляли. На попытки получить золото (философский камень) Ньютон потратил в этот период значительно больше усилий и времени, чем на исследования по математике и физике.

В тетрадях Ньютона (а он подробно описывал все опыты, чтобы можно было их повторить) есть запись: "Вонь ужасная, видимо, я близок к цели".

В 1678 году секретарем Лондонского королевского общества стал английский естествоиспытатель с широчайшим научным кругозором Роберт Гук (1635–1703). У Ньютона с ним всегда были отношения соперничества, если не враждебные. Правда, нелюбовь к Ньютону не мешала Гуку признавать его гений. Гук был изумительным экспериментатором, у него всегда была масса идей. К сожалению, многие из них он не доводил до конца. А когда кто-нибудь их завершал, почти всегда лавры доставались последнему. Первое столкновение с Ньютоном произошло в 1673 году по поводу природы света, которую Ньютон считал корпускулярной, а Гук – волновой. Потом по инициативе Гука было примирение. Правда, отметим, что Ньютон результаты своих исследований по оптике опубликовал только после смерти Гука.

После того как Гук стал секретарем Королевского общества, между ним и Ньютоном произошел обмен письмами, в которых Гук изложил свою гипотезу тяготения и попросил Ньютона высказаться по этому поводу. Гук считал, что сила притяжения между двумя телами в соответствии с законами Кеплера должна быть обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Письмо датировано 6 января 1680 года. Получив его, Ньютон переписку с Гуком оборвал и больше ему никогда не писал. Возможно, причина была той же, что и при переписке с Лейбницем – уже поняв суть закона притяжения во время исследований "чумной ссылки", он не считал нужным что-то еще обсуждать. Кто знает? С этого, считают, и началась вошедшая в историю полемика и противостояние между этими учеными.

Тем не менее, общение с Гуком сыграло, конечно, очень важную роль. Например, Ньютон полагал, что падающее тело вследствие соединения его движения с движением Земли опишет спираль. Гук показал, что траектория этого типа получается лишь в том случае, если принять во внимание сопротивление воздуха, а в пустоте движение должно быть эллиптическим – речь идет об истинном движении, то есть таком, которое мы могли бы наблюдать, если бы сами не участвовали в движении земного шара. Проверив выводы Гука, Ньютон убедился, что тело, брошенное с достаточной скоростью, находясь в то же время под влиянием силы земного тяготения, действительно должно двигаться по эллипсу.

Это означало, что многолетние вычисления оказались верными. Теперь он вполне и окончательно убедился в возможности создать целую систему, основанную на одном простом начале. Все движения Луны, планет и даже комет стали для него вполне ясными. В конце 1683 года Исаак Ньютон, наконец, сообщил Королевскому обществу основные начала своей системы, изложив их в виде ряда теорем о движении планет. Свои основные выводы Ньютон представил в фундаментальном труде под названием "Математические начала натуральной философии". До конца апреля 1686 года первые две части его книги были готовы и посланы в Лондон. Весь трехтомник был издан в 1687 году. Отметим, что издание принадлежало не ему, а Королевскому обществу

Ньютону было уже за пятьдесят. Несмотря на свою огромную славу и успех книги, жил он в весьма стесненных обстоятельствах. Жалованье было незначительно, и Ньютон тратил все, что имел, частью на химические опыты, частью на помощь своим родственникам, он помогал даже своей старинной любви – бывшей мисс Сторей.

В 1695 году материальные обстоятельства Ньютона изменились. Его близкий друг и поклонник Чарльз Монтегю был назначен канцлером казначейства. Заняв этот пост, Монтегю озаботился проблемой улучшения денежного обращения в Англии, где в то время, после ряда войн и революций, было множество фальшивой и неполновесной монеты, что приносило огромный ущерб торговле. Монтегю решил перечеканить всю монету. Чтобы придать наибольший вес своим начинаниям, Монтегю обратился к тогдашним знаменитостям, в том числе и к Ньютону. И ученый не обманул ожиданий своего друга. Он взялся за новое дело с чрезвычайным усердием и вполне добросовестно, причем своими познаниями в химии и математической сообразительностью оказал огромные услуги стране. Благодаря этому, трудное и запутанное дело перечеканки было удачно выполнено в течение двух лет, что сразу восстановило торговый кредит. Ньютон из управляющего монетным двором был сделан главным директором монетного дела с окладом 15 тысяч фунтов в год и эту должность занимал до самой смерти. При его чрезвычайно умеренном образе жизни из жалованья образовался значительный капитал. Он никогда не вел счета деньгам, всегда поддерживал близких и дальних родственников, часто давал стипендии молодым ученым. Так, в 1724 году он назначил стипендию в двести фунтов Маклорену, впоследствии знаменитому математику.

В 1701 году Исаак Ньютон был избран членом парламента, а в 1703 году стал президентом английского Королевского общества. В 1705 году английский король возвел Ньютона в рыцарское достоинство. Многие историки считают (в отличие от многих других), что Ньютона отличали скромность и застенчивость. Он долго не решался опубликовать свои открытия и даже собирался уничтожить некоторые из глав своих бессмертных "Начал". Известно его изречение: "Я только потому стою высоко, что стал на плечи гигантов".

С 1725 года Ньютон перестал ходить на службу, умер в 1726 году во время эпидемии чумы. В день его похорон был объявлен национальный траур. Его прах покоится в Вестминстерском аббатстве рядом с другими выдающимися людьми Англии. Надпись на памятнике Ньютону, сделанная его современниками, гласит: "…сэр Исаак Ньютон, дворянин, наделенный почти божественным разумом…"

Механика Ньютона

Теория тяготения Ньютона без использования его законов механики не была бы создана. Опуская детали, которые можно найти и в школьном учебнике физики, приведем эти три основных закона в окончательном виде. Без всякого сомнения, они имеют фундаментальное значение и сейчас. Отметим только, что при публикации законов Ньютон отдал должное своим предшественникам, особенно Галилею. Ньютон считал, что первые два закона открыты до него, он их лишь представляет. Итак, в современной формулировке законы механики Ньютона звучат так.

Первый закон: Всякое тело пребывает в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока действующие на него силы не изменят этого состояния.

Второй закон: Произведение массы тела m на его ускорение a равно действующей на него силе F, т. е. F = ma, а направление ускорения совпадает с направлением силы.

Третий закон: Действию силы всегда соответствует равное по величине и противоположное по направлению противодействие.

Теория гравитации Ньютона

Теперь обратимся непосредственно к истории создания теории гравитации. Оставляя в стороне вопрос о природе тяготения, отметим, что с "практической" точки зрения (для вычисления движений небесных тел) было важно знать, как сила гравитационного взаимодействия между телами зависит от расстояния между ними.

В 1684 году английский астроном и физик Эдмунд Галлей (1656–1742), занимающий должность Королевского астронома, после долгих размышлений пришел к убеждению, что сила притяжения изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния. Это предположение казалось вполне разумным. Действительно, если некое воздействие распространяется от источника симметрично по всем направлениям, то площадь, "охватываемая" этим воздействием, возрастает как квадрат расстояния от центра. Поэтому вполне вероятно, что эффективность этой силы должна уменьшаться пропорционально этой площади, то есть должна быть обратно пропорциональной квадрату расстояния. Однако Галлей и его коллеги не смогли доказать математически, что из такого закона притяжения следует вывод о движении планет по эллиптическим орбитам.

В августе того же 1684 года Галлей отправился в Кембридж за консультациями к профессору математики Исааку Ньютону. Вопрос Галлея звучал так: "По какой траектории должна двигаться планета под действием силы, изменяющейся обратно пропорционально квадрату расстояния от Солнца?" К изумлению Галлея, Ньютон сразу ответил, что такой траекторией является эллипс. Дело в том, что изучать проблемы тяготения Ньютон начал еще в 1665 году, и уже получил решение. Свои расчеты он отослал Галлею через несколько месяцев и с его одобрения опубликовал результаты в книге "Математические начала натуральной философии". Повторимся, среди фундаментальных научных трудов в истории мировой науки эта книга – одна из самых значительных.

Встреча с Галлеем возродила у Ньютона интерес к проблемам тяготения и движения планет. Вернемся к легенде о падающем яблоке и обсудим ее. Если этого не было на самом деле, то такая легенда не могла не возникнуть. По сути, задается вопрос: не заставляет ли падать яблоко та же самая сила, что удерживает Луну на ее орбите вокруг Земли? Легенда олицетворяет прорыв в научном понимании тяготения, связывает "низкое" представление о тяготении, проявления которого мы воспринимаем каждый день, и "высокое", благодаря которому движутся светила, управляется вся Вселенная.

Ньютон установил, что тело, равномерно движущееся по окружности, фактически движется с ускорением (центростремительным), вызванным постоянной силой, направленной к центру окружности: aцс = v/R. Третий закон Кеплера устанавливает связь между периодами обращения планет вокруг Солнца и их расстояниями от него. Применяя это соотношение к движению по окружности, Ньютон легко нашел скорость линейного движения: v ~ 1/R.

Тогда сила, соответствующая центростремительному ускорению и удерживающая планеты на орбитах (пусть пока круговых), должна иметь вид: F ~ 1/R, то есть должна быть обратно пропорциональной квадрату расстояния от планеты до Солнца. Тогда Ньютон решил выяснить, не управляет ли одна и та же сила движением Луны на орбите и падением яблока на поверхности Земли.

Интуитивно Ньютон понял, что существенно расстояние от центра Земли, а не от ее поверхности, хотя это предположение он сумел доказать значительно позднее. Зная период обращения Луны вокруг Земли, было нетрудно подсчитать с помощью третьего закона Кеплера, что центростремительное ускорение Луны по направлению к Земле, как показано выше aцс ~ 1/R. Ускорение падения тел вблизи поверхности Земли было хорошо известно из опытов. А поскольку Луна находится в 60 раз дальше от центра Земли, чем яблоко на ее поверхности, то ускорение для яблока должно быть в 60 × 60 = 3600 раз больше. Число 60 очень удачно для сравнения в данном случае. Используя законы ускоренного движения, легко подсчитать, что за одну секунду яблоко должно пролетать к центру Земли расстояние, которое Луна проходит только за одну минуту. Проделав расчеты, Ньютон обнаружил, что они согласуются с наблюдениями с точностью ~ 1 % и пришел к твердому убеждению, что движением планет, Луны и всех тел, падающих на землю, действительно, управляет одна и та же сила – тяготение.

Успехи Ньютона как физика были бы невозможны, если бы он не разработал необходимый математический аппарат, о чем мы уже говорили. Это фактически была совершенно новая область математики – математический анализ. С его помощью Ньютон показал, что эллиптическая форма орбит обусловлена движением под действием силы, направленной к одному из фокусов эллипса, величина которой обратно пропорциональна квадрату расстояния от него. Однако только в 1685 году с помощью созданного им аппарата математического анализа Ньютон сумел доказать, что гравитационное притяжение Земли можно рассматривать так, как если бы вся ее масса была сосредоточена в центре. Этот факт был принципиальным, он позволил Ньютону обосновать использованный ранее способ сравнения ускорений Луны и яблока.

С помощью своих законов механики Ньютон убедительно доказал, что нет деления на тела, которые притягивают, и тела, которые притягиваются. Все тяготеющие тела взаимопритягиваются, то есть законы гравитации имеют универсальный смысл.

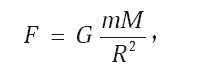

Повторим коротко его вывод. У поверхности Земли все тела падают с одинаковым ускорением g независимо от их массы (веса), а сила, действующая на тело на поверхности Земли, пропорциональна его массе (весу), поэтому F = mg. Далее, согласно третьему закону механики, если на тело массой m со стороны другого тела массой M действует некоторая сила, то тело массой m действует на тело массой M точно с такой же, но противоположно направленной силой. Скажем, не только Земля притягивает Луну, но и Луна притягивает Землю. Следовательно, сила взаимного притяжения двух тел должна быть пропорциональна каждой из масс. То, что эта сила обратно пропорциональна квадрату расстояния между телами было уже установлено. Поэтому сила взаимного притяжения двух масс m и M, удаленных на расстояние r друг от друга, определяется выражением:

которое и является формулировкой закона всемирного тяготения; здесь G – это коэффициент пропорциональности, называемый постоянной всемирного тяготения. Величина G показывает, насколько сильно гравитационное взаимодействие. Это одна из фундаментальных мировых констант, чисел, значения которых определяют поведение и Вселенной в целом, и отдельных ее частей.

Понятие "масса", входящее во второй закон Ньютона, имеет смысл инертной массы – меры сопротивления тела любому изменению состояния его движения. Из второго закона Ньютона следует, что если к двум телам с разными массами приложить одинаковую силу, то менее массивное тело приобретает большее ускорение, чем тело с большей массой. Но понятие "массы" в законе всемирного тяготения имеет другой смысл – это "тяготеющая масса", или мера того, что условно можно назвать "количеством тяготения", присущим данному телу.

Нет логических оснований считать эти два вида массы тождественными. В конце концов, тяготеющую массу можно рассматривать как гравитационный эквивалент электрического заряда; два тела с одинаковой инертной массой могут иметь совершенно различные электрические заряды и, следовательно, приобретать разные ускорения под действием одного и того же электрического поля. В противоположность этому, в гравитационном поле Земли тела как с разными, так и с равными инертными массами всегда падают с одним и тем же ускорением. А это может быть только в том случае, если отношение тяготеющей массы к инертной для всех тел одинаково.

Ньютон провел серию экспериментов, чтобы выяснить, не оказывается ли это отношение различным для разных тел. Такого различия он не обнаружил, не обнаружено оно и до сих пор. Поскольку эти два вида массы всегда находятся в одной и той же пропорции друг к другу, единицу измерения для них подобрали так, чтобы их отношение оказалось равным единице. Это выражается в том, что формула для силы притяжения на поверхности Земли имеет вид второго закона: F = mg.

Факт равенства инертной и тяготеющей масс известен как принцип эквивалентности. Ниже мы увидим, что этот принцип служит одним из ключевых положений общей теории относительности Эйнштейна.

Значение закона всемирного тяготения нельзя переоценить. Ньютон показал, что тело совершает движение по какой-либо кривой конического сечения (окружности, эллипсу, параболе или гиперболе) в том случае, если на него действует сила, обратно пропорциональная квадрату расстояния и направленная к фокусу этой кривой. И наоборот, движение тела под действием такой силы подчиняется законам Кеплера. Ньютон показал также, что действием такой универсальной силы можно объяснить движение Луны и планет, ускорение падающих тел, поведение спутников Юпитера и океанские приливы.

Были объяснены и предсказаны и другие явления. Ньютон предсказал, что в результате вращения вокруг своей оси Земля должна быть слегка выпуклой вблизи экватора и сплюснутой у полюсов. Он объяснил, как это отклонение формы Земли от идеальной сферы приводит к прецессии – явлению, открытому Гиппархом почти 2000 лет назад. В результате прецессии – медленного поворота земной оси – полюс небесной сферы описывает на небе окружность. Если бы Земля была идеальным шаром, то этого бы не наблюдалось, но вследствие экваториальной выпуклости Земли и наклона ее оси гравитационное воздействие на нее со стороны Солнца и Луны заставляет земную ось поворачиваться, описывая коническую поверхность. Точно так же вращается ось волчка, если при его запуске отклонить ось от вертикального направления, здесь внешней силой, вызывающей прецессию, является сила притяжения Земли.

Галлей, анализируя данные о наблюдениях комет и основываясь на законах Ньютона, сделал вывод, что часть из этих наблюдений относится к одной и той же комете и предсказал ее следующее появление. Когда предсказание оправдалось, комету назвали его именем. Комета Галлея, единственная из короткопериодических комет (орбитальный период около 76 лет), доступная для наблюдения невооруженным глазом. Последний раз она появилась вблизи Солнца и Земли, согласно все тем же расчетам по формулам Ньютона, в марте 1986 года. Тогда комету Галлея наблюдали не только многочисленные любители астрономии и профессиональные ученые, но и пять международных космических аппаратов.

С открытием закона всемирного тяготения стало возможным изучение влияния планет друг на друга, вызванного их взаимным притяжением. Так, исследуя возмущения в движении Урана, удалось точно рассчитать орбиту неизвестной планеты за Ураном, которая эти возмущения вызывала. Позднее ее обнаружили точно в расчетном месте и назвали Нептуном.