* * *

Обширный проверочный опрос больных после резекций желудка при язвенной болезни был сделан также проф. Е. Л. Березовым, который любезно сообщил нам следующие результаты анкеты 1946 г. На 395 больных, обследованных через 3–9 лет после резекций, получены следующие результаты: отлично - у 237, хорошо - у 118, удовлетворительно - у 40, плохо - 0. Итак, первые две оценки составляют 89,9 %, удовлетворительно -10 %.

В заключение упомянем про небольшую группу больных, являющихся или жертвой терапии и хирургии вместе, или же психоневротиками, которых бессильны вылечить врачи этих специальностей. Здесь окажутся жертвы слишком долгого и слишком разнообразного лечения, неизменно дававшего неудачи. А к тому моменту, когда хирургическим путем язвенная болезнь вылечивалась уже безукоризненно, у этих больных оказалась непоправимо подавлена психика или они стали наркоманами.

Однажды мы оперировали больного с дуоденальной язвой 15-летней давности, направленного к нам после повторных неудач диетического лечения. Когда больной через 2 недели вернулся для укрепляющего лечения в Клинику лечебного питания, ассистент встретил его приветливым вопросом о самочувствии и здоровье. С мрачным видом больной ответил: "Что поделаешь, Осип Львович, когда сама судьба дала мне фамилию Канцеров?!"

Он оставался под гнетом мысли о раке, несмотря на то, что в момент самой операции, производившейся под местной анестезией, мы показали ему язву на свежерезецированном желудке.

Другой больной года три обращается в диетическую клинику с жалобами после операции. Оказывается, что когда он стал напрягаться при зашивании живота после сделанной резекции, то ассистент сказал ему: "Не дуйтесь, а то я могу подшить вашу печень". Этот больной упорно жалуется на то, что он чувствует, что печень у него все-таки подшита, ибо он помнит, что, вопреки предупреждениям, продолжал напрягаться.

Наконец, долго продолжал осаждать нас своими письмами больной, которого оперировал сначала В. Н. Розанов, потом В. А. Шаак, затем Я. О. Гальперн и, наконец, я. Три последние операции производились по поводу рецидивирующей пептической язвы. После нашей очень обширной резекции у него вновь развилась язва соустья. Его следовало бы попытаться оперировать еще раз, но он стал настолько тяжелым морфинистом, что новая операция вряд ли сможет излечить его совершенно. Теперь, после работ Дрегстедта, испытать трансторакальную ваготомию в подобных случаях безусловно стоит.

Вообще если случаи подобного рода и встречаются, то все же они единичны. С окончанием экспериментального периода в хирургии язвенной болезни число вторичных реконструктивных операций все же очень невелико. В первое десятилетие нашей работы в Институте имени Склифосовского всех реконструктивных операций, включая пептические язвы и вторичные резекции ушитых прободных язв, было 143; они приходились на 3108 желудочных операций. Во втором десятилетии, включая весь военный период и до июня 1947 г., реконструктивных операций было 147 на почти 4000 желудочных операций, но сюда не вошли вторичные резекции после ушиваний прободных язв.

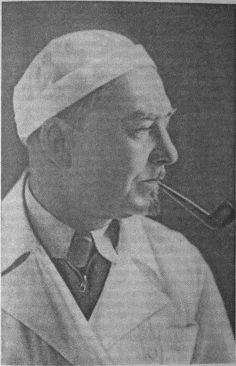

Борис Сергеевич Розанов

Как видно, в обоих отчетах реконструктивные операции, т. е. неудачи, составляют 3,5–4 % общего числа желудочных операций. Можно думать, что в ближайшем будущем, с окончательным установлением принципов и техники, количество хирургических неудач еще более уменьшится.

Особый интерес представляют наблюдения проф. Е. Л. Березова, имеющего, помимо обширного личного опыта в желудочной хирургии (клиника в Горьком), много наблюдений над хирургическими неудачами у больных, лечившихся в Железноводске и Ессентуках. В 1948 г. его наблюдения охватывали свыше 2000 случаев болезней оперированного желудка, из коих в 311 была сделана повторная операция. Эти 311 случаев. распределяются следующим образом:

1. Незаживающие и рецидивные язвы после гастроэнтеростомий и перфораций…. 163 (52,5 %)

2. Пептические язвы соустья……………………. 76 (24,5 %)

3. Префистулы………………………………… 11 (3,5 %)

4. Желудочно-толстокишечный свищ……………….. 18 (6 %)

5. Хронический порочный круг…………………… 11 (3,5 %)

6. Прочие……………………………………. 32 (10 %)

Если суммировать группы 2, 3 и 4, т. е. пептические язвы соустья и их осложнения, то вместе они составят 34 % повторных операций проф. Березова; незаживающие и рецидивные язвы стоят на первом месте, составляя 52,5 % всех реконструктивных операций. Но, как указывает Березов, обе эти болезни занимают более скромное место в обшей номенклатуре болезней оперированного желудка, направляемых для курортного лечения, где незажившие язвы составляют 41 %, а пептические язвы соустья - лишь 17 %. Зато при них показания к повторным операциям более императивны вследствие малоуспешности консервативного лечения.

У самого проф. Березова повторные операции дали весьма утешительные результаты. На 311 этих трудных вмешательств смертельных исходов было 28, т. е. 9 %. Отдаленные результаты ему известны о 46 больных на протяжении от 3 до 9 лет после операции (табл. 5а).

В заключение этой главы вернемся последний раз к операционному риску, т. е. непосредственной смертности. Ко времени XXV съезда хирургов в октябре 1946 г. мы могли делать подсчеты на основе 2782 операций у 3687 больных, поступивших с хроническими язвами в хирургические клиники Института имени Склифосовского. В целом смертность оказалась выше той, с которой можно мириться. Она все еще не спускалась ниже 5 %, даже в оба последних периода. Так, за военные годы на 1211 операций при хронических язвах было сделано 1163 резекции с 63 смертельными исходами, составившими 5,4 %.

Таблица 5а

| Операция по поводу | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Всего |

|---|---|---|---|---|

| Пептической язвы соустья | 5 | 8 | 1 | 14 |

| Желудочно-ободочного свища | 2 | 1 | - | 3 |

| Незажившей и рецидивной язвы | 13 | 13 | 3 | 29 |

| Итого | 20 | 22 | 4 | 46 |

В послевоенном периоде до времени съезда было произведено еще 505 операций при хронических язвах, причем 499 (98,8 %) из них были резекции, давшие 5,7 % смертности.

Объясняется это в значительной мере тем, что как во время войны 1941–1945 гг., так и по окончании ее резекции желудка у нас делали вновь принятые ассистенты, из, коих некоторые приступали к этой задаче без достаточных данных.

В 1948–1953 гг. произведено 1253 операции при хронических язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, причем из них резекций желудка было 1222 (97,5 %); они дали 3,43 % смертности.

На это же указывал и проф. Е. Л. Березов, по данным которого смертность при резекциях, до войны колебавшаяся в пределах 2,5–3,2 %, в военные годы повысилась до 4–7 % главным образом за счет операций, выполненных менее опытными ассистентами. Отдельные годичные серии резекций, произведенные Березовым, проходили совершенно без смертельных исходов, как, например, 122 резекции в Железноводске (в том числе 22 при повторных реконструктивных операциях); в серии резекций, сделанных Березовым и Гуляницким (1940–1941), 118 резекций по поводу язвенной болезни также прошли без смертельных исходов.

Мы уже говорили, что неосложненные дуоденальные и желудочные язвы средней и низкой локализации у нестарых больных дают ничтожную смертность, выражающуюся в долях процента. Много раз бывало серии по 100 с лишним резекций у нас и у старших ассистентов не давали ни одного смертельного исхода.

Анализ ежегодных операционных отчетов показывает, что смертью чаще всего заканчивались или операции, производившиеся менее опытными ассистентами, или вмешательства в самых трудных случаях, т. е. у ослабленных больных пожилого возраста с каллезными язвами малодоступной локализации.

Другой путь - это направлять больных на операцию все же раньше, когда организм еще в состоянии лучше бороться с возможными осложнениями в послеоперационном периоде. Анализируя свои смертные случаи, так часто видишь, что если бы этого же больного оперировать года на три, если не на пять лет раньше, то почти наверное можно было бы получить благоприятный исход. И если здесь, в Москве, в 1933 г. на обширной конференции в Областном клиническом институте, специально созванной по проблеме язвенной болезни, один из руководящих московских терапевтов, анализируя судьбу этих больных при консервативном лечении, заявил буквально, что наихудшее в их участи и самая большая для них опасность - это попасть в руки хирургов, то ныне мы склонны возвратить ему его слова. Мы можем указать, что чрезмерно долгое безуспешное лечение консервативными мерами при неизбежной последующей операции связано с риском, большим, чем перфорация, и равным острому кровотечению.

Мы не только не отрицаем громадных успехов диетотерапии, но считаем терапевтическое лечение совершенно обязательным и притом в течение долгого срока. Однако успехи хирургии побуждают сигнализировать терапевтам о том, что для любого консервативного лечения должен быть разумный срок и что для разных групп больных и в разных бытовых условиях эти сроки должны быть пересмотрены в сторону сокращения.

Это особенно относится к сельскому населению, ибо в деревнях труднее проводить строгий и продолжительный режим лечебного питания. Здесь задачу решит хирургия.

Это видно по тем успехам, которых достигли не одни лишь столичные, республиканские или областные хирургические центры, но и многие из районных больниц. И читателю старшего поколения понятна будет не только наша радость, но и гордость, когда летом 1948 г. мы получили из Серпухова от С. Я. Теракопова краткую выписку о желудочных операциях, сделанных им за 20 лет со времени нашего отъезда из больницы "Красный текстильщик".

Помимо 185 операций при раке желудка с 37 смертельными исходами по поводу язвенной болезни и ее осложнений, С. Я. Теракопов сделал 407 резекций при язвах желудка и 174 - при язвах двенадцатиперстной кишки, всего 581 резекцию с 19 смертельными исходами (3,2 %).

Можно не только поздравить Теракопова с такими успехами, но и порадоваться за серпуховских текстильщиков и окрестных колхозников, которым обеспечено избавление от упорных рецидивирующих язв желудка ценой весьма незначительного риска.

Дополнение

В главе, содержащей критический обзор, мы высказали свое отрицательное отношение к двусторонним ваготомиям по Дрегстедту для лечения язвенной болезни. Мы указывали, что теоретические обоснования этой операции с нашей точки зрения не особенно убедительны.

Здесь нам хочется более подробно остановиться на критике теоретического обоснования ваготомий при язвенной болезни.

В нашей клинике Н. В. Хорошко подробно изучила анатомию блуждающих нервов на их пути от бифуркации трахеи до желудка. Е. В. Лоскутова провела тщательные исследования желудочной секреции у больных с гастростомическими свищами до и после двусторонней ваготомий. Обе эти работы вносят очень ценные новые данные в проблему ваготомий, уточняя наши возможности для максимально полного пересечения блуждающих нервов в районе кардии, но главное, давая почти исчерпывающие сведения о влиянии ваготомий на секрецию желудка у здорового человека при испытании этой секреции на все виды пищевых раздражителей.

Нас могут спросить: "Но если вы не скрывали своего скептического отношения к операциям Дрегстедта, то зачем же было предпринимать исследовательские работы, уточняющие технику самих ваготомий?"

В ответ на этот вопрос мы должны сказать, что, скептически относясь к той концепции, по которой двусторонние ваготомии сами по себе могут вылечивать язвенных больных, независимо от местоположения язвы и высоты кислотности, мы абсолютно были уверены, что ваготомия выключит первую, психическую фазу желудочной секреции тем полнее, чем большее количество ветвей десятой пары удастся пересечь на их пути к желудку. И мы не сомневаемся, что такое пересечение блуждающих нервов весьма желательно как дополнительное мероприятие при типичных субтотальных гастрэктомиях у больных с особо выраженной гиперсекрецией соляной кислоты. Мы делаем это уже лет десять.

Наконец, я считаю ваготомии выдающимся достижением в деле лечения маргинальных пептических язв, развившихся после резекций желудка. Подобные случаи встречаются в общем очень редко, зато некоторые из них способны повергнуть и хирурга, и больного в отчаяние вследствие упорных рецидивов. Есть основание верить, что ваготомии могут принести этим больным окончательное избавление.

Итак, изучить варианты ветвления блуждающих нервов нам нужно было, во-первых, чтобы возможно полнее пересекать их попутно при резекциях; во-вторых, чтобы решить вопрос о выборе между субдиафрагмальными и трансторакальными денервациями для лечения послеоперационных язв соустья; наконец, в-третьих, чтобы овладеть способом перерезки обоих блуждающих нервов, так как в это время мы стали производить эту операцию у части больных с Рубцовым сужением пищевода при создании искусственного пищевода из тонкой кишки.

Предпринять эти анатомические проверочные работы нас побуждало и то обстоятельство, что в числе многих аналогичных исследований, опубликованных совсем недавно, можно встретить диаметрально противоположные заключения о преимуществах субдиафрагмального или трансплеврального подхода.

Очень точные и подробные исследования желудочной иннервации были сделаны Мак Кри (Е. D. А. МсСгеа), Митчелом (G. A. G. Mitchell) и недавно Кампмейером (G. Kampmeier). Они показали, что ниже бифуркации оба блуждающих нерва распадаются каждый на 3–4 главные ветки, которые не только причудливо оплетают пищевод снаружи, но часто погружаются внутрь его стенки. Эта сложная нервная сетка дополняется симпатическими ветками, отходящими от пограничного ствола и ганглиев и вплетающимися сюда вдоль всего грудного отдела пищевода. Подходя к hiatus диафрагмы, блуждающие нервы снова собираются каждый в 1–2 главных ствола, которые и направляются поверх кардии к передней и задней желудочной стенке.

Указанные особенности ветвления блуждающих нервов подсказывали необходимость денервации пищевода на весьма значительном промежутке, т. е. трансторакальным путем. К этому же побуждали и соображения о возможности регенерации нервов в случае их простого пересечения, как это было доказано работами Смитвика (R. H. Smithwick). Вот почему первые ваготомии Дрегстедта и его сотрудников производились всегда трансторакально. Мур (F. D. Moore) в Бостоне также разработал специальную технику денервации пищевода на протяжении 2–4 см. (10) выше диафрагмы, причем концы резецированных нервов замуровливались непроницаемыми шелковыми цилиндрами.

Трансторакальные резекции блуждающих нервов рекомендует и Артур Аллен, поддерживая указанную технику Мура - своего коллеги по Массачусетской общей больнице. Аллен считает трансплевральные резекции блуждающих нервов более логичными и ссылается на такое же суждение Черчиля и Суита, возглавляющих отделение грудной хирургии той же больницы.

Как ни авторитетны названные хирурги, особенно в грудной хирургии, тем не менее многие хирурги в самой Америке стали все охотнее переходить на субдиафрагмальные ваготомии. Так, например, в клинике покойного Крайля (Кливленд, Огайо) Джордж Крайль младший со своими сотрудниками Коллинсом и Стивенсоном (Е. N. Collins и С. W. Stevenson) уже в первой полусотне своих ваготомии решительно перешли к поддиафрагмальному пересечению, выполнив лишь 6 раз эту операцию трансплеврально, а 44 раза - снизу. В прениях по их докладу в Ассоциации гастроэнтерологов 9 июня 1947 г. выступил Ральф Кольп, сообщивший, что и в Mount Sinai Hospital на 90 ваготомий 33 первых случая были выполнены трансторакально, а последние 57 - интраабдоминально. И в клиниках Мейо Уолтере (W. Walters) высказывается за поддиафрагмальный путь.

В Англии Битти (A. Davis Beatti) на основе собственных 103 ваготомий решительно высказывается за поддиафрагмальные ваготомии и утверждает, что при трансторакальных резекциях более чем в 10 % случаев неврэктомии окажутся недостаточно полными.

Как видно из всего изложенного, мнения о наилучшем способе ваготомии, гарантирующем максимальное пересечение ветвей обоих блуждающих нервов, были весьма противоречивы. Для уяснения дела не оставалось ничего другого, как предпринять собственные исследования, что и было поручено Н. В. Хорошко. При этом мы имели возможность проверить еще третий способ, связанный с использованием нашего отечественного доступа в заднее средостение после широкой сагиттальной диафрагмотомии по методу Сапожкова-Савиных.

Н. В. Хорошко подробно изучила топографию обоих блуждающих нервов на 200 трупах (150 мужских и 50 женских). При этом она старалась по возможности выдерживать условия и величину разрезов, применяющихся в подобных операциях на живых людях: живот вскрывался из верхнего срединного разреза; рассекалась венечная связка левой доли печени, после чего тупой препаровкой стремились выделить оба блуждающих нерва. В каждом отдельном случае при этом оценивалась возможность обнаружения стволов и крупных ветвей при таком разрезе брюшной стенки.

Далее производилась сагиттальная диафрагмотомия, делавшая возможным обозрение хода ветвей над диафрагмой и выше, вплоть до бифуркации.

При этом было установлено, что в некоторой части случаев только одна из выходящих из-под диафрагмы двух ветвей блуждающего нерва относилась к левому стволу, а вторая представляла собой переднюю крупную ветвь правого блуждающего нерва.

Обнажение правого блуждающего нерва обычно удавалось путем тупой расслойки и образования щели между правой ножкой диафрагмы и кардиальным отделом желудка. Если браншами ножниц отвести стенку желудка влево, то при потягивании желудка книзу становятся отчетливо видны натягивающиеся ветви и самый ствол правого блуждающего нерва.

Все варианты ветвления блуждающих нервов Н. В. Хорошко схематически зарисовывала. Изучение 200 протоколов позволило ей установить следующие типовые варианты, представленные на прилагаемых рисунках (рис. V на цветной вклейке).

Левый блуждающий нерв на уровне диафрагмы может разветвляться по следующим шести типам:

А. Одиночный ствол, лежащий близ правого края кардии. 18 случаев, т. е. 9 %.

Б. Одиночный ствол, лежащий по середине передней стенки пищевода и кардии. Это самый частый вариант, наблюдавшийся в 91 случае, т. е. в 45,59 %.

В. Одиночный ствол, расположенный у левого края кардии. 11 случаев, т. е. 5,5 %.

Г. Две крупные ветви, лежащие на передней полуокружности кардии недалеко друг от друга. 54 случая, т. е. 27 %.

Д. Рассыпной тип, когда 3–4 ветви изолированно пересекают поверхность кардии. Только 2 случая, т. е. 1 %.

Е. Смежное расположение двух ветвей, из которых одна - левого, а вторая - правого блуждающего нерва. 24 случая, т. е. 12 %.

Правый блуждающий нерв на уровне диафрагмы дает гораздо меньше типовых вариантов, чем левый.

А. Одиночный ствол, обнажаемый в щели между правой ножкой диафрагмы и кардией. 105 случаев, т. е. 52,5 %.

Б. Два ствола, интимно близко расположенных там же. 71 случай, т. е. 35,5 %.