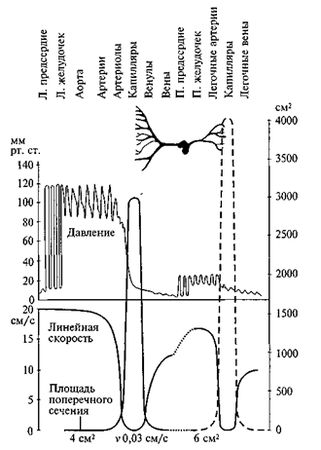

Рис. 29. Схема соотношения между площадью поперечного сечения, давлением и средней линейной скоростью кровотока в различных отделах сердечно-сосудистой системы

При каждом ударе пульса новая порция крови выталкивается в кровеносное русло. Сокращение желудочков сердца создает давление, которое волнообразно распространяется по крупным кровеносным сосудам, постепенно угасая на уровне артериол и капилляров, суммарный просвет которых во много раз больше. Эта разница давлений является той силой, которая заставляет кровь продвигаться от сердца и магистральных сосудов к капиллярам. Стенки кровеносных сосудов - это не пассивные оболочки, сквозь которые протекает жидкость, толкаемая насосом. В стенках артерий и некоторых капилляров имеются кольцеобразные гладкие мышцы, которые управляют тонусом сосудов. Чем выше сосудистый тонус, тем сильнее зажаты артерии, тем большее сопротивление току крови они оказывают, тем выше артериальное давление крови. Артериальное давление необходимо для того, чтобы кровь доставлялась к головному мозгу, расположенному у человека намного выше уровня сердца. Сердцу необходимо своей сократительной силой преодолеть вес столба крови, равного расстоянию от выхода аорты до макушки. Ясно, что эта величина зависит от роста человека. У взрослого это расстояние намного больше, чем у ребенка, поэтому артериальное давление у детей существенно ниже, чем у взрослых.

Еще одна физиологическая причина, по которой артериальное давление должно быть достаточно высоким, - конструкция почки: для того чтобы произошла фильтрация первичной мочи, кровь должна входить в почку под большим давлением. Вот почему в большинстве случаев повышенное давление крови наблюдается у людей, страдающих нарушениями работы почек либо тонуса сосудов головного мозга.

Таблица 10

Возрастные показатели кровяного давления (в мм рт. ст.)

| Возраст | Систолическое давление | Диастолическое давление |

|---|---|---|

| 1 - 10 дней | 60-89 | 30-54 |

| 11 дней - 6 мес | 70-109 | 40-74 |

| 7 мес - 2 года | 70-129 | 40-79 |

| 13 - 14 лет | 106 | 64 |

| 15 - 17 лет | 116 | 67 |

| 18 - 20 лет | 117 | 69 |

| 20 - 30 лет | 120 | 72 |

| 70 лет | 136 | 78 |

Для измерения кровяного давления используют простой прибор, состоящий из манжеты, манометра и фонендоскопа. Манжету накладывают на плечо и нагнетают в нее воздух под контролем манометра. Манжета пережимает сосуды, проходящие вдоль плечевой кости. Когда ток крови в этих сосудах полностью прекратился, клапан манжеты потихоньку открывают и с помощью фонендоскопа на внутренней поверхности локтевого сгиба слушают характерные тоны, которые появляются только в тот момент, когда давление крови, создаваемое сердцем в момент систолы, становится достаточным (максимальным), чтобы протолкнуть кровь через полупережатую манжетой артерию. Величина показания манометра в момент появления первого тона называется систолическим давлением. По мере дальнейшего снижения давления в манжете, тоны отчетливо слышны в фонендоскоп, однако в определенный момент раздается последний тон, и больше ничего услышать не удается. Этот момент соответствует минимальному давлению, которое имеется в артериях в момент диастолы, почему и называется диастолическим. Показания манометра в этот момент также регистрируются. Разница между систолическим и диастолическим давлением называется пульсовым давлением и косвенно характеризует величину ударного выброса.

Регионарное кровообращение и его возрастные особенности. Снабжение тканей кислородом и питательными веществами зависит в большей мере не от работы магистральных сосудов, а от того, как организовано кровообращение в той или иной ткани. Мельчайшие капилляры, доставляющие кровь к отдельным клеткам, определяют эффективность снабжения этих клеток. При этом в разных тканях имеются свои специфические, регионарные особенности организации сосудистого русла и управления током крови. Общая тенденция возрастных изменений регионарного кровообращения состоит в том, что у детей капилляризация органов и тканей носит относительно избыточный характер, количество крови (в расчете на единицу массы ткани), приносимой в ткань, обычно выше, чем у взрослых, и вся система кровоснабжения отличается сниженной экономичностью. Это обусловлено большими потребностями детей в кислороде, тканей детского организма - в питательных веществах, а также повышенной чувствительностью этих тканей к содержанию в крови продуктов клеточного метаболизма. Именно по этой причине организм затрачивает чрезмерные усилия на работу системы кровообращения, сохраняя, однако, высокую ее надежность и адекватное снабжение тканей кислородом и субстратами. Наибольший интерес представляют возрастные изменения мозгового кровообращения и периферического кровообращения в конечностях.

Мозговое кровообращение. У новорожденных общая незрелость регуляторных механизмов проявляется в нестабильности и изменчивости мозгового кровотока. При этом на протяжений всего грудного возраста отмечаются наиболее высокие показатели интенсивности кровоснабжения мозга. Очевидно, это связано с особенно высокими в это время метаболическими потребностями мозга. В период от 1 года до 5 лет интенсивность мозгового кровотока постепенно снижается, причем отмечается низкий тонус крупных артериальных сосудов и повышенный тонус мелких сосудов мозга. В возрасте 5–6 лет, на фоне полуростового скачка и множества качественных изменений в функциональных проявлениях организма, перестраивается и мозговой кровоток. Объемный кровоток снижается, т. е. кровообращение становится более экономичным. Снижается также тонус мелких сосудов, тогда как крупные сосуды приобретают более характерные для взрослых параметры тонического напряжения. Это сочетается с созреванием структуры стенок кровеносных сосудов, с этого возраста приобретающих близкие к взрослым свойства. Новая организация кровообращения в головном мозге отражает новый этап организации деятельности самого мозга: его реакции на внешние стимулы становятся менее генерализованными и более экономичными. К 9 годам значительно возрастают показатели артериального давления, и это вызывает дальнейшее увеличение тонуса сосудов мозга. С началом пубертатных перестроек тонус крупных сосудов мозга достигает наивысших значений. Это, видимо, является одной из причин довольно распространенного явления - юношеской гипертонии. В этот же период вновь резко увеличивается объемная скорость кровотока, отражая неэкономичный характер регионарного кровообращения. Однако уже к 16–17 годам ситуация нормализуется, и мозговое кровообращение юношей и девушек не отличается по своим параметрам от типичной взрослой нормы. Интересно, что с возрастом мозговой кровоток становится менее чувствительным к физической нагрузке, т. е. надежность механизмов кислородного обеспечения мозга в разнообразных условиях деятельности заметно повышается.

Периферический кровоток. За период от 3 до 7 лет интенсивность периферического кровотока снижается в 1,5 раза, а к 16 годам - еще в 4 раза. Это примерно соответствует темпам возрастного снижения интенсивности обменных процессов. Поскольку значительную долю массы конечностей составляют скелетные мышцы, важным фактором возрастных изменений периферического кровотока являются возрастные преобразования состава скелетных мышц. В раннем возрасте большая часть мышечных волокон представлена теми их типами, которые нуждаются в регулярных и значительных по объему поставках кислорода. По окончании полового созревания мышцы становятся значительно менее чувствительными к кислороду, причем у мальчиков доля таких мышечных волокон гораздо больше, чем у девочек. Периферический кровоток в плече у юношей почти в 2 раза менее интенсивный, чем у девушек. В первой фазе полового созревания, когда скелетные мышцы только готовятся к дифференцировочным процессам, заметно увеличивается их капилляризация и величина периферического кровотока временно вновь возрастает. Это сочетается с увеличением потребления кислорода мышцами в процессе работы. Кажущаяся неэффективность таких реакций объясняется потребностями тканей в энергии, необходимой для серьезных морфофункциональных перестроек. Но уже к 15 годам ситуация нормализуется, объемная скорость кровотока снижается, капилляризация достигает обычного для взрослых уровня и вся организация периферического кровотока становится такой, как у взрослых.

Если мышцы конечностей выполняют статическую нагрузку, то после ее завершения наблюдается усиление кровотока (рабочая гиперемия). Кровоток может вырасти в этих условиях на 50-200 % в зависимости от возраста и уровня нагрузки. У юношей степень выраженности послерабочей гиперемии выше, чем у детей младшего школьного возраста, что связано с особенностями регуляции тонуса сосудов, а также с различиями в метаболических потребностях мышц.

Нейрогуморальная регуляция системы кислородного обеспечения. Деятельность кровообращения и дыхания регулируется вегетативной нервной системой, которая представлена двумя парами нервов: блуждающими (парасимпатический отдел) и симпатическими. Блуждающие нервы берут начало в продолговатом мозге, а симпатические отходят от шейного симпатического узла. Эти две пары нервов работают по принципу противодействия: те процессы, которые ускоряются или усиливаются одним отделом, тормозятся или ослабляются другим отделом. По отношению к деятельности кардиореспираторной системы (как часто обобщенно называют системы кровообращения и дыхания, подчеркивая их неразрывную функциональную связь), блуждающий нерв работает как источник тормозящих влияний, а симпатический как проводник активации. Активизация блуждающего нерва тормозит ритм сердца, уменьшает силу сердечных сокращений. Симпатическая импульсация учащает ритм сердца и увеличивает силу его сокращений.

Симпатические нервные окончания повышают тонус гладких мышц в стенках кровеносных сосудов, благодаря чему сужается их просвет.

Хотя к моменту рождения ребенка в сердечной мышце достаточно хорошо представлены окончания как блуждающих, так и симпатических нервных веточек, в раннем возрасте (до 2–3 лет) в регуляции сердечной деятельности преобладают влияния симпатических нервов. Это одна из причин более высокой частоты сокращений сердца у детей этого возраста. Первые признаки влияния блуждающего нерва на сердечную деятельность наблюдаются лишь в 3-4-месячном возрасте, а формирование ваготонического звена регуляции продолжается вплоть до младшего школьного возраста.

Деятельность кардиореспираторной системы находится под контролем множества безусловных рефлексов. Тепло, холод, укол и другие раздражения вызывают в окончаниях центростремительных нервов возбуждение, которое передается в центральную нервную систему и оттуда по блуждающему или симпатическому нерву достигает сердца и других исполнительных органов. К ним относятся прежде всего дыхательные мышцы, миокард и мускулатура кровеносных сосудов, определяющая их тонус и просвет. Например, рефлекторный ответ на острое охлаждение (обливание холодной водой) - задержка дыхания и брадикардия, т. е. резкое снижение частоты пульса. Оба эти эффекта вызваны воздействием блуждающего нерва.

Степень растяжения легких и грудной клетки, а также полостей сердца являются мощными рефлекторными стимулами, приводящими в действие механизмы активации сокращения дыхательных мышц и миокарда. Многочисленные баро-, хемо- и механорецепторы, расположенные в сердце, сосудах, легких, полости грудной клетки, получают информацию о физических, механических и химических свойствах внутренней среды, передают ее в центры вегетативной регуляции, расположенные в стволовых отделах мозга, и замыкающиеся там рефлекторные дуги выдают управляющие сигналы, регулирующие активность исполнительных органов кардиореспираторной системы. Так осуществляется ее саморегуляция.

Центробежные нервы вегетативной системы получают импульсы не только из продолговатого и спинного мозга, но и от вышележащих отделов центральной нервной системы, в том числе от коры больших полушарий головного мозга. Поэтому сравнительно легко вырабатываются условные рефлексы, связанные с изменением функции кардиореспираторной системы. Например, вид белого халата врача или медсестры часто у ребенка сочетается с ощущением боли (от укола, прививки, бормашины и т. п.). Боль рефлекторно вызывает учащение пульса и дыхания. Условно-рефлекторная реакция на белый халат у детей часто также сопряжена с активацией симпатического отдела и подчиняющихся ему органов. Другим характерным примером условного рефлекса может служить предстартовое состояние, которое наблюдается у спортсменов, а нередко и у школьников перед началом соревнований: еще до старта учащается сердцебиение и дыхание, увеличивается вентиляция легких и минутный объем кровообращения, т. е. организм как бы подготавливает себя к предстоящей активной физической работе. В регуляции функций кардиореспираторной системы здесь непосредственную роль играют гормоны надпочечника - адреналин и норадреналин.

В норме реакции сердца, сосудов и органов дыхания на любые внешние и внутренние стимулы согласованы между собой, что обеспечивает их высокую эффективность. Однако у детей младшего возраста степень согласованности вегетативных ответов на раздражение существенно ниже, чем у взрослых. Только к 6–7 годам, к моменту завершения полуростового скачка, достигается сравнительно высокий уровень согласованности в деятельности вегетативных функций и их соразмерность с силой действующего стимула. Именно благодаря этому обстоятельству возраст 6–7 лет является ключевым, пороговым для начала многих видов деятельности ребенка, в том числе для начала его систематического обучения. До достижения этого возраста физиологические системы организма ребенка, в том числе кардиореспираторная, функционально не готовы к разнообразным учебным и физическим нагрузкам.

Нервная регуляция деятельности кардиореспираторной системы тесно связана с гуморальной. В симпатических окончаниях нервов выделяется адреналин - тот же самый гормон, который вырабатывается мозговым веществом надпочечников. Блуждающий нерв в своих окончаниях вырабатывает ацетилхолин, вещество, имеющее противоположное адреналину действие на сердце, сосуды, дыхательные мышцы и т. п. На деятельность сердца, сосудов и органов дыхания влияют также другие гормоны. Так, тироксин, гормон щитовидной железы, ускоряет клеточный окислительный обмен и стимулирует увеличение активности сердца и дыхательной мускулатуры. Гормон вазопрессин, вырабатываемый гипофизом, влияет на тонус кровеносных сосудов, особенно в коже и почках. Активность мышц сердца и дыхательной мускулатуры зависит от содержания в крови солей калия (тормозящее влияние) и кальция (активирующее влияние).

Взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции кардиореспираторной системы постепенно развивается в ходе индивидуального развития, достигая уровня первичной зрелости к возрасту 6–7 лет, но окончательно созревает только на завершающих этапах полового созревания.

Вопросы и задания

1. Что такое кислородный режим организма?

2. Почему кислород из воздуха двигается в сторону клеток?

3. Назовите транспортировки кислорода из атмосферы к клетке.

4. Что такое легочные объемы и емкости? Как их измерить?

5. Почему легочная вентиляция при физической нагрузке увеличивается?

6. Чем отличается малый круг кровообращения от большого?

7. Для чего и где расположены клапаны в сердечно-сосудистой системе?

8. Что такое электрокардиограмма?

9. Почему пульс у детей чаще, а артериальное давление ниже, чем у взрослых?

10. Какими нервами регулируется работа кровообращения и дыхания?

Глава 9. ФИЗИОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АДАПТАЦИИ

В процессе взаимодействия организма со средой его обитания неизбежно возникают противоречия, которые требуют более или менее срочного разрешения. Для этого существуют всего два пути: либо организм должен измениться таким образом, чтобы уменьшить негативное воздействие среды на его структуру и функции, и тогда мы говорим, что произошла адаптация, либо организм воздействует на среду и изменяет ее в соответствии со своими потребностями, и тогда речь идет о деятельности. Таким образом, адаптация и деятельность - две стратегии взаимодействия организма с окружающей его средой. Конечно, никакая деятельность невозможна без адаптации, точно так же, как многие виды адаптации включают в себя и активную деятельность. Однако эти процессы, имеющие много общих черт, физиологически организованы по-разному. Они различаются хотя бы тем, что адаптация - процесс полностью автоматизированный, происходящий без контроля сознания, а иногда даже вовсе без участия центральных нервных структур, и в этом смысле - "пассивный". В отличие от этого деятельность - всегда процесс "активный", целенаправленный, даже если он не осознается как таковой (например, инстинктивные виды деятельности). В отличие от адаптации любой вид деятельности непременно проявляется через работу скелетных мышц и перемещение в пространстве звеньев тела или предметов. Даже если это сугубо "мыслительная" деятельность, происходящая, казалось бы, только в нервных структурах, ее результаты станут видны только после того, как будут "обнародованы" словом или делом. В отличие от деятельности всех других живых существ деятельность человека гораздо активнее и разнообразнее, что ослабляет давление на него среды и позволяет минимизировать физиологические затраты на непрерывную адаптацию.