Нейрофизиологические механизмы памяти

Важнейшим свойством нервной системы является способность накапливать, хранить и воспроизводить поступающую информацию. На основе временно́й последовательности осуществляемых операций и длительности хранения следов различных событий выделяют сенсорную (перцептивную), кратковременную и долговременную память. Сенсорная память представляет собой след возбуждения в сенсорной системе от непосредственно действующего стимула и служит первичному анализу и дальнейшей обработке сенсорной информации. Ее особенностью является значительная емкость, до 20 элементов (бит). Длительность сохранения следов в перцептивной памяти не превышает 1 с. Воспроизведение следов в системе нейронных сетей (циркуляция возбуждений) обеспечивает кратковременное хранение информации уже ограниченной емкости (7 ± 2 бита) - кратковременную память. Предполагается, что за время реверберации импульсов по замкнутым нейронным контурам, которое может продолжаться от нескольких секунд до нескольких минут, происходит перевод импульсного кода в структурные изменения в синаптическом аппарате и в теле нейрона.

Долговременная память - это неопределенно долгое хранение информации, составляющей индивидуальный опыт. Долговременная память базируется на определенной фиксированной структуре биохимических и молекулярных изменений в нейронах, что обеспечивает ее устойчивость и длительность хранения информации.

Выделение различных видов памяти на основе временного параметра относительно. На самом деле процессы памяти более сложно развертываются во времени и взаимодействуют в процессе реальной деятельности. В процессе восприятия или организации целенаправленного акта как кратковременная, так и долговременная память могут перейти в активное состояние, так называемую рабочую память.

Рабочая, или оперативная, память - это актуализированная система следовых процессов, активно использующихся во время организации и выполнения различных видов деятельности и целенаправленного поведения. Рабочая память представляет собой один из компонентов афферентного синтеза в функциональной системе. Извлеченные следы взаимодействуют с обстановочной и пусковой афферентацией для принятия решения и формирования программы действий.

Структурно-функциональная организация памяти. Память обеспечивается функционированием многоуровневой системы мозговых структур. В нее включаются сенсорные корковые зоны, где формируется первичный след сенсорной информации, ассоциативные области, где синтезируется материал для образной и словесно-логической памяти.

В процессе перевода информации из кратковременной памяти в долговременное хранение участвует гиппокамп. При его поражении теряется память о текущих событиях, долговременная память при этом сохраняется. Это так называемый синдром Корсакова.

В формировании эмоциональной памяти ведущая роль принадлежит миндалине, которая обеспечивает быстрое и прочное запечатление эмоционально значимых событий даже после их одноразового появления.

Гиппокамп и миндалина тесно связаны с височной корой, которая рассматривается как "хранилище" долговременной памяти.

В отборе информации для хранения и в актуализации следов (перевода их в рабочую память), необходимых для организации целенаправленного поведения, ведущая роль принадлежит лобным отделам коры, имеющим двусторонние связи со структурами лимбической и ретикулярной системы.

Лобные отделы как высшее звено неспецифической активирующей системы участвуют на основе оценки значимости информации в создании оптимального уровня активации для фиксации следов и их воспроизведения.

Молекулярные механизмы памяти. Началом представления о специфических носителях памяти послужили исследования X. Хидена, показавшего, что образование следов памяти сопровождается изменением структуры РНК с последующим образованием новых белков. В дальнейшем было показано, что РНК участвует в передаче специфического кода, а в качестве хранилища информации выступает ДНК.

Исследование молекулярных механизмов памяти рассматривается как перспективное направление. Однако в основе долговременной памяти лежат не только преобразования на уровне отдельных клеток, но и на системном уровне. Эти преобразования обеспечиваются медиаторными системами мозга, объединяющими разные структуры, участвующие в операциях запечатления и воспроизведения следовых процессов, в распределенную динамическую систему памяти.

Возрастная динамика памяти. Механизмы памяти претерпевают значительные изменения с возрастом. Память, основанная на простом запечатлевании следа, - сенсорная память - осуществляется на ранних этапах развития. По мере развития сенсорных систем и усложнения процесса восприятия формируется образная память. На ранних этапах развития формируется также память в основе которой лежит механизм выработки условного рефлекса. Этот вид памяти является базовым в формировании навыка, простых форм памяти. Относительная простота системы памяти в детском возрасте определяет устойчивость и прочность запоминания в раннем детстве. По мере структурно-функционального созревания коры больших полушарий, развития речевой функции формируется свойственная человеку словесно-логическая память. Человек способен запоминать не только и не столько подробности информации, сколько общие положения. Так, в прочитанном тексте взрослый человек запоминает не словесную формулировку, а содержание. Созревание высших корковых формаций с возрастом определяет длительность и постепенность развития и совершенствования этого вида памяти.

Речь и ее мозговая организация

Речь - специфически человеческая функция, возникшая в процессе эволюции. Для ее обозначения и подчеркивания различий физиологических механизмов речи как формы общения с внешним миром от имеющихся у животных И.П. Павлов ввел понятие второй сигнальной системы, в то время как у животных имеется только первая сигнальная система восприятия непосредственных признаков внешних стимулов. Слово, хотя тоже является стимулом, воспринимается через сенсорные системы и может обозначать предмет, отличается тем, что в нем отражаются наиболее существенные свойства внешних объектов. Оно обеспечивает возможность обобщенного и отвлеченного отражения действительности.

Выделяются коммуникативная, регулирующая и программирующая функции речи. Речь обеспечивает общение между людьми, служит для обмена информацией и побуждения к действию. Посредством слов человек познает предметы и явления внешнего мира без непосредственного контакта с ними, устанавливает связи и отношения. Речь является основой процесса мышления. Среда, в которой развивается ребенок, определяет формирование родного языка. У человека имеются генетические предпосылки языкового общения, они заложены в структуре мозга и артикуляционного речевого аппарата.

Регулирующая функция речи проявляется в сознательных формах психической деятельности. Речи принадлежит важная роль в развитии произвольного волевого поведения. От внешней регуляции поведения, обеспечиваемой коммуникативной функцией речи, ребенок в процессе развития приобретает возможность преобразовывать внешние речевые сигналы - приказы - во внутреннюю речь (процесс интериоризации). С помощью внутренней речи человек сам может регулировать свое поведение.

Программирующая функция речи состоит в формулировании программ различных действий и поведения на основе внутренней речи. В собственно речевой (вербальной) деятельности это проявляется в программировании и грамматическом построении развернутого речевого высказывания.

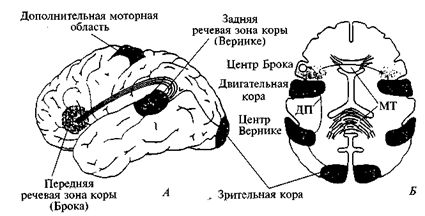

Системная организация речевой деятельности. Выделение центров речи привело к представлению об узком локальном представительстве речевой функции. Вербальную деятельность представляли как взаимосвязь центров восприятия речи (Вернике) и ее воспроизводства (Брока) и локализовали у правшей исключительно в левом полушарии (рис. 64).

Важный вклад в понимание функциональной организации структур мозга при осуществлении речевой функции внесли нейропсихологические исследования А.Р. Лурия. Было показано, что при различных по локализации мозговых поражениях нарушается сложная структура речевой деятельности. Характер нарушений зависит от того, какая структура мозга повреждена.

Существенную роль в восприятии слышимой речи играют вторичные отделы слуховой коры левого полушария, которые воспринимают элементарные коды слов - фонемы. Например: люк, лак, лук или бар - пар. Различение фонем (фонематический слух) страдает при поражении этих структур, понимание точного значения слов становится невозможным. Фонемы - это звуки речи, замещение которых изменяет смысл слова и отвечает за специфический для вербальной функции фонематический слух. Нарушения в этой области делают невозможным понимание точного и конкретного значения слов. Такую же роль в зрительном восприятии слов играют вторичные зрительные зоны.

Рис. 64. Центры речи (области Вернике и Брока) в левом полушарии (А) и на горизонтальном срезе мозга (Б). Мт - мозолистое тело; ДП - диагональный пучок, связывающий речевые центры

Понимание смысла слов, особенно в зависимости от контекста (в предложении), и целостного речевого высказывания (семантический анализ) страдает при поражении глубоких отделов левой височной доли, ответственной за слухо-речевую память, и заднеассоциативных областей, включая центр Вернике, где элементы речевой структуры интегрируются в смысловую схему.

При сохранности этих структур и нарушении лобных отделов, с которыми связаны программирование действий, активный поиск информации, анализ наиболее существенных элементов содержания сложных развернутых высказываний, их понимание становится невозможным.

Сложноорганизованной является и система называния предметов и устной речи. Непосредственно реализация устной речи происходит с участием нижних отделов премоторной области левого полушария, где локализован центр Брока. Нарушения в этой области приводят к застреванию на каком-нибудь слоге, перестановке букв, многократном повторении предыдущей артикуляции. Вместе с тем реализация устной речи происходит с участием других структур мозга.

Так, называние предмета требует перекодировки зрительного образа в его звуковой эквивалент. Эта операция связана с теменно-затылочными отделами мозга. Другим важным условием адекватного называния предмета является сохранность акустической структуры слова, что является функцией левой височной области. Нарушение называния может быть связано и с более сложными мозговыми процессами: необходимость единственно правильного называния предмета требует торможения всех побочных альтернатив, что включает лобную кору, управляющую всей активирующей системой мозга.

Роль лобной коры особенно велика в воплощении замысла и намерения речевого высказывания в устную словесную форму. При лобном синдроме (повреждение лобных областей) отсутствует самостоятельно возникающее высказывание (речевая инициатива). Больные в диалоге ограничиваются пассивными и односложными повторениями.

В последнее время была выявлена важная роль в речевых процессах так называемой дополнительной моторной области, расположенной кпереди от центральной (Роландовой) борозды (см. рис. 64) и являющейся частью лобных долей мозга. У больных с поражением этой области нарушается ритм речи, интонация. Существенно страдает грамматический порядок слов - больные пропускают союзы, местоимения, затрудняются в использовании глаголов. Эти нарушения затрагивают как произносимую, так и слышимую речь.

Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на то что основные речевые центры расположены в левом полушарии, правое тоже вовлекается в речевую функцию.

При поражении правого полушария страдают интонационные компоненты речи, нелингвистические компоненты речи - интонация, параметры основного тона (высота, громкость), эмоциональная окраска. Структуры, управляющие голосовыми реакциями, тесно связаны на разных уровнях с лимбической системой мозга, что и привносит в звучащую речь эмоциональный компонент. Правое полушарие ответственно и за зрительно-пространственный анализ вербального материала.

Важные сведения о мозговой организации речевых процессов были получены и с помощью ЭЭГ-анализа, и компьютерной томографии (см. рис. 53). Как показали результаты ЭЭГ-анализа, при вербальных операциях (составление слов из букв) усиливается степень взаимодействия областей левого полушария, участвующих в речевой деятельности. В правом полушарии отмечается взаимодействие лобной и затылочной области; вовлечение зрительной проекционной зоны связано со зрительным предъявлением букв.

Следует подчеркнуть специфику ритмического компонента, образующего функциональные объединения в левом и правом полушариях: в левом взаимодействие областей осуществляется по высокочастотному компоненту альфа-ритма, в правом - по низкочастотному.

О вовлечении структур правого и левого полушария в вербальную деятельность свидетельствует и избирательное усиление метаболизма в определенных корковых зонах, обнаруживаемое в томографических исследованиях.

Показано участие в речевой деятельности глубинных структур мозга. При исследовании нейронной активности таламуса у человека обнаружены нейроны, изменяющие конфигурацию и частоту разряда при предъявлении речевых стимулов. Поражение таламических структур приводит к нарушению разных аспектов речевой деятельности.

Развитие механизмов речи. Речь формируется в течение первых лет жизни ребенка. Уже с момента рождения начинают формироваться системы, ответственные за восприятие звуков речи и артикуляционные механизмы. С момента рождения ребенок воспринимает фонемы. Показано, что ВП, регистрируемые при восприятии фонем, отличаются от таковых на тоны и звуковые щелчки. Первые звуки, издаваемые ребенком, - гуление - не несут еще языковой специфичности, однако уже на 1-м году лепет различен у детей, развивающихся в разной языковой среде. На основе формирования сенсорных систем, и прежде всего зрительной, формируется назывательная (номинативная) функция речи - ребенок ассоциирует предметы и их названия. Для развития речевой функции важнейшее значение имеет речевой контакт - коммуникативная функция речи. По мере развития высших отделов мозга, ответственных за произвольную регуляцию деятельности, формируются регулирующая и программирующая функции речи. Целостная вербальная деятельность, ее абстрактно-логические и графические формы (чтение и письмо) развиваются и совершенствуются в течение длительного периода развития ребенка, охватывающего весь процесс обучения в школе.

Вопросы и задания

1. В чем состоит принцип системной организации деятельности мозга?

2. Охарактеризуйте сущность учения И.П. Павлова о высшей нервной деятельности.

3. В чем заключается принцип доминанты А.А. Ухтомского?

4. Опишите основные блоки функциональной системы по П.К. Анохину.

5. Охарактеризуйте многоуровневую систему приема и обработки сенсорной информации.

6. Как осуществляется кодирование информации и ее обработка?

7. Опишите возрастные особенности процесса восприятия информации и укажите, чем они определяются?

8. Охарактеризуйте нейрофизиологические механизмы внимания и их возрастные особенности.

9. Какие отделы мозга являются структурно-функциональной основой эмоций и потребностей?

10. Охарактеризуйте механизмы памяти и их возрастные изменения.

11. Опишите мозговую организацию речи и формирование речевых функций в процессе развития ребенка.

Глава 15. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ ДВИЖЕНИЙ

Любое взаимодействие человека с окружающей средой, любое действие связано с движением или включает в себя движение. Взгляд, улыбка, жест, ходьба, физические упражнения, письмо и речь - все это движения. Просто стоять, поддерживая определенную позу, - значит тоже совершать определенные движения.

Вполне справедливо мнение известного российского физиолога И.М. Сеченова: "…Все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению - мышечному движению. Вне зависимости от того, нужно ли вам почесать нос, выполнить сложнейшее танцевальное "па" или поставить свою подпись, в реализацию движения включаются разные звенья нервной системы от коры мозга до двигательных нервов, приводящих в действие мышцы нашего тела".

Согласно современным представлениям, организация (подготовка) и управление движениями человека осуществляются многоуровневой, иерархически (соподчиненно) организованной системой, включающей различные отделы центральной нервной системы.