Иммунитет. Плод получает от матери значительное количество гамма-глобулинов, которые успешно проходят через плацентарный барьер. Эта неспецифическая защита оказывается вполне достаточной для первоначального столкновения организма новорожденного с микрофлорой окружающей среды. К тому же у новорожденного отмечается "физиологический лейкоцитоз" - количество лейкоцитов в крови примерно в 2 раза выше, чем у взрослых. Очевидно, что это - одно из проявлений видовой адаптации к столкновению с новыми для только что появившегося на свет организма условиями существования. Тем не менее многочисленные Т- и В-лимфоциты новорожденных детей представляют собой незрелые формы и не способны в необходимом количестве синтезировать защитные белки - глобулины и интерферон. Фагоциты новорожденных также недостаточно активны. Вследствие этого детский организм часто отвечает на проникновение чужеродных микроорганизмов генерализованным воспалением - сепсисом, причем нередко возбудителем, приводящим к возникновению этого опасного для жизни состояния, является бытовая микрофлора, совершенно безопасная для взрослого. Дело в том, что взрослый организм уже имеет достаточную иммунную память, и эта микрофлора успешно подавляется его специфическими иммунными системами. В организме новорожденного специфические иммунные системы еще не сформированы, иммунной памяти практически нет, а неспецифические механизмы также еще не созрели. Поэтому на этапе новорожденности столь большое значение имеет кормление материнским молозивом и молоком, в котором содержатся значительные количества иммунореактивных веществ, помогающих организму ребенка адаптироваться к окружающей микрофлоре.

В возрасте от 3 до 6 мес иммунная система ребенка реагирует на вторжение микробов и вирусов, но практически не формируется иммунная память. В этот период мало эффективны прививки (их приходится повторять по 2–3 раза), атипично проходят некоторые заболевания, не оставляя после себя стойкого иммунитета (корь, коклюш).

Развитие движений. Движения ребенка первых месяцев жизни прежде всего направлены на регуляцию положения головы, туловища, рук и ног, обеспечивающих поддержание позы. Можно проследить, как последовательно от 1-го к 12-му месяцу появляются новые движения, как двигательные реакции становятся целенаправленными, как появляются и совершенствуются осознанные движения. Однако следует помнить, что индивидуальные сроки развития движений определяются не только врожденной программой, но и целенаправленной работой взрослых с ребенком.

1 мес: первые попытки удержать голову при вертикальном положении тела; беспорядочные движения рук и ног на фоне повышенного мышечного напряжения; непроизвольные ползательные движения.

2 мес: поворачивает голову и глаза за движущимся предметом, следит взглядом за предметом в горизонтальном, вертикальном направлениях и по кругу, имитирует мимику взрослого, поднимает голову и грудь, когда лежит на животе.

3 мес: ребенок поворачивает голову в сторону источника звука; переворачивается со спины на бок и на живот; при поддержке за подмышки стоит, но при этом подгибает ножки; непроизвольное ползание исчезает; начинает удерживать предметы "в кулачке"; ребенок моргает, если объект приближается к лицу; может находиться в вертикальном положении (при поддержке) до 6 мин; переворачивается; движения рук более свободны и целесообразны; младенец смотрит на свои руки; стремится удержать предмет в поле зрения.

4 мес: исчезает гипертонус мышц; ребенок уверенно держит голову, когда его поднимают, поворачивается со спины на живот, сидит при поддержке за обе руки; хватает и удерживает игрушки; открывает рот, когда подносят ложку с едой, бутылочку.

5 мес: ребенок самостоятельно сидит 1–5 мин; поворачивается с живота на спину; способен удерживать одновременно по предмету в каждой руке; хватательные движения, направленные к цели, - "петлеобразные", с частыми промахами; увеличивается число движений, когда кисть руки раскрывается до захвата предмета; движения еще не точны, раскоординированны, связаны со значительным мышечным напряжением.

6 мес: самостоятельно сидит; возникает зрительный контроль за движениями рук; повышается точность хватательных движений, снижается мышечное напряжение.

7 мес: ребенок способен совершать попеременные шагательные движения (при поддержке за подмышки); сидит; тянет в рот бутылочку, ложку, игрушки; бросает и поднимает игрушки; поднимается на четвереньки; встает на колени, держась за опору; перекладывает предметы из одной руки в другую; тянется к взрослому на руки; следит за движениями руки.

8 мес: младенец встает с поддержкой; ходит с опорой; сидит, самостоятельно садится и ложится; появляются координированные движения двух рук (хлопает в ладоши); наблюдаются первые попытки сложить кубики, пирамидку; попытки передвижения ползком.

9 мес: отмечаются попытки стоять без опоры и ходить без опоры; младенец садится из вертикального положения, встает на колени; снижается мышечное напряжение, совершенствуются движения рук, ног, туловища, но все движения еще не очень точны, нестабильны; ребенок начинает ходить с опорой; собирает игрушки, складывает; стучит для извлечения звука.

10 мес: младенец встает с опорой, стоит без опоры; ходит с опорой (первые шаги без опоры); улучшается координация движений рук; появляется захват пальцами; ребенок активно играет с игрушками.

11–12 мес: ходьба без опоры; ребенок поднимается без опоры, садится, ложится, встает, координирует движения рук; наблюдается предварительная подготовка пальцев рук к форме объекта; "петлеобразные" с промахами движения сменяются более точными с "прямым приближением" к предмету; появляются хватательные движения вслепую за счет предварительного нацеливания.

Таким образом, в течение первого года жизни идет интенсивное формирование всех структур системы управления движениями, формирование и развитие опорно-двигательного аппарата, что является основой для новых преобразований на следующем этапе развития.

Созревание мозга и поведение

Этот период развития характеризуется чрезвычайно интенсивным и быстрым созреванием мозговых структур, что определяет существенные изменения поведения ребенка, его общение с окружающим миром, формирование начальных процессов его познавательной деятельности. На этом этапе выделяют три периода, существенно различающихся по степени зрелости мозга и его функциональным возможностям: период новорожденности (первые 10 дней), первое полугодие и второе полугодие.

Период новорожденности. К моменту рождения ребенка наиболее зрелыми являются спинной мозг и стволовые структуры головного мозга, обеспечивающие жизненно важные функции и необходимые приспособительные рефлексы: пищевые (сосание), защитные (мигание, зажмуривание) и др.

В период новорожденности выражены и рефлексы, свойственные животным (атавистические). Это рефлексы Бабинского (отведение большого пальца ноги при раздражении подошвы), хватательный рефлекс, настолько сильный, что ребенок может удерживать собственный вес, и др. Хватательный рефлекс необходим для многих детенышей животных, цепляющихся за шерсть матери при ее передвижениях и прыжках. В течение первых недель жизни атавистические рефлексы быстро угасают. Их наличие у новорожденных связано с незрелостью коры полушарий, наиболее поздно созревающей в онтогенезе.

Кора больших полушарий новорожденных характеризуется наличием слабо дифференцированных нейронов с малым числом слабо ветвящихся дендритов и соответственно небольшим числом синаптических контактов. Наиболее зрелыми являются пирамидные клетки проекционных отделов коры больших полушарий. Вставочные нейроны, обеспечивающие межнейрональные взаимодействия, не сформированы. Незрелость коры больших полушарий определяет отсутствие состояния спокойного бодрствования с присущим ему альфа-ритмом, отражающим циркуляцию возбуждений по нейронным сетям. В шкале функциональных состояний преобладает сон и присутствуют лишь кратковременные периоды бодрствования, связанные либо с необходимостью удовлетворения биологической потребности, либо определены дискомфортом, вызванным внешними, а чаще внутренними раздражителями. Активное бодрствование ребенка характеризуется низкоамплитудной плоской активностью, в которой трудно вычленить определенные ритмические составляющие. В ЭЭГ новорожденных в основном преобладают группы медленных волн, характерных для сна и отражающих активность глубинных структур мозга.

Сенсорные процессы. В соответствии с теорией системогенеза П.К. Анохина уже у новорожденных начинают функционировать определенные элементы коры больших полушарий, обеспечивающие контакты с окружающим миром, а именно проекционные области коры, воспринимающие сигналы внешнего мира. С первых часов жизни ребенка в зонах проекции на головке ребенка зрительной, слуховой и тактильной областей коры регистрируются вызванные потенциалы (ВП). У человека основным информационным каналом, создающим образ внешнего мира, является зрительный.

К моменту рождения зрительная проекционная кора имеет наибольшую по сравнению с другими корковыми зонами ширину. Миграция клеток в корковую пластинку осуществилась на 4-6-м лунных месяцах. Определенной степени развития достигают пирамиды нижних слоев (V и IV). Менее развиты, но уже функционируют непирамидные веретенообразные нейроны, которые воспринимают афферентную посылку и передают ее пирамидным клеткам.

Созревший к моменту рождения морфологический субстрат обеспечивает поступление зрительной информации в кору больших полушарий.

Реакция на зрительный стимул проявляется в наличии ВП, в котором присутствует начальный позитивный компонент (рис. 72). Наличие этого компонента, отражающего активность глубинных слоев коры, свидетельствует о том, что в период новорожденности афферентный сигнал, так же как во взрослом мозге, поступает в IV слой, наиболее развитый в сенсорных зонах, и адресуется через созревшие к этому времени переключательные вставочные нейроны пирамидам нижних слоев зрительной коры. Ответ регистрируется строго локально в зрительной проекционной области - в поле 17, что подчеркивает модальную специфичность основного комплекса ВП новорожденного. Характерной особенностью коркового ответа на зрительный стимул является длительный латентный период (150–160 мс по сравнению с 40–50 мс в зрелом мозге), что отражает замедленность прихода информации в кору по еще не миелинизированным зрительным путям и определяет низкие оперативные возможности реагирующей системы.

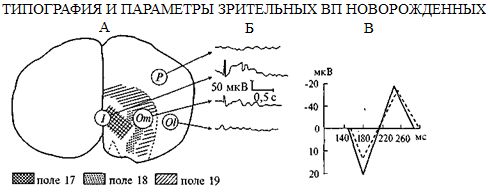

Рис. 72. Зрительные ВП новорожденного

А - локализации отведений в полях 17–19 (I, От, Ol) и за ее пределами (Р); Б - соответствующие вызванные ответы. Видно, что максимальная амплитуда ВП в первичной проекционной зоне; вне зоны ответ не регистрируется; В - усредненные значения амплитудно-временных параметров позитивно-негативного ВП, зарегистрированного в первичном проекционном поле (сплошная линия) и во вторичных полях (пунктир)

Какие же операции начинают осуществляться с поступающей в кору зрительной информацией?

Важной для развития восприятия является рано сформированная чувствительность зрительной системы новорожденного к движущимся объектам. Движение входит также в число высокоэффективных возбудителей внимания, двигательными компонентами которого являются как скачкообразные саккадические, так и прослеживающие движения глаз - более совершенная форма глазодвигательной активности. Реакция на движение запускается наиболее рано созревающими рецепторами сетчатки, находящимися на ее периферии, и совершенствуется до 6-месячного возраста. С первых дней жизни отмечаются только горизонтальные следящие движения. В основном у новорожденных они носят асинхронный характер, и лишь иногда наблюдается содружественное движение глаз, говорящее о бинокулярной фиксации, обычно стабильно регистрируемой к 1 мес жизни.

Зрительное внимание. Характер глазных движений новорожденного и недостаточная зрелость коры больших полушарий свидетельствуют о том, что на этом этапе онтогенеза глазные движения опосредованы подкорковым зрительным центром - передним двухолмием, играющим важную роль в зрительном внимании. Это так называемое "открытое" внимание. Следовательно, уже на раннем этапе онтогенеза глазные движения, как компонент внимания, обеспечивают обнаружение объекта и удержание его в поле зрения, продлевая таким образом контакт ребенка с предметом.

Функционирование канала обнаружения движущегося объекта базируется на созревающей структурной основе и имеет свои особенности. Движение предметов в поле зрения воспринимается клетками нижних (IV и V) слоев зрительной коры - детекторами движения. Поскольку созревание нервных элементов идет в направлении от глубины к поверхности, эти слои раньше включаются в деятельность. Процессы, развертывающиеся на этом уровне, имеют невысокую разрешающую способность, не могут обеспечить детальный анализ предмета, а создают только общее представление о нем. Само движение предмета, когда все его отдельные части перемещаются в одном направлении и с одинаковой скоростью, способствует их первичной интеграции, объединению в единый недифференцированный образ объекта.

Коммуникативные отношения. На основе включения зрительного канала начинают строиться и коммуникативные отношения.

С первых часов и дней жизни устанавливается контакт "глаза в глаза". Лицо матери оказывается высоко значимым, предпочитаемым и рано распознаваемым раздражителем по сравнению с неживыми предметами. Отсутствие реакций ребенка на лицо матери настораживает и требует консультации детского невролога.

Раннее узнавание лица матери базируется на многих биологических и физиологических факторах. Прежде всего здесь действует, помимо зрительной, целый комплекс разномодальной информации - звуковой (голос), тактильной (телесный контакт, руки матери), обонятельной (запах). Кроме того, в лице сочетаются признаки, известные как эффективные возбудители внимания, такие как сложность конфигурации, упорядоченность черт, движение (обычно мать склоняется к ребенку или поднимает его к себе). Значимость движения подтверждается тем, что новорожденные даже при низкой остроте зрения преимущественно следят за тем движущимся изображением, которое больше всего напоминает лицо. Изображения с измененными чертами и контуры без деталей не вызывают столь заметный эффект.

На коммуникацию направлен и вокализационный компонент поведения новорожденного. Первая экспрессивная звуковая реакция - крик - информирует мать о состоянии ребенка и содержит призыв к удовлетворению базовых потребностей.

Таким образом, уже в период новорожденности закладывается основа процессов, определяющих развитие познавательной и коммуникативной деятельности ребенка.

Первое полугодие жизни. Первое полугодие жизни характеризуется чрезвычайно высокой чувствительностью к развивающим воздействиям внешней среды и рассматривается как сенситивный и критический период онтогенеза.

Созревание нейронного аппарата коры больших полушарий и развитие сенсорных процессов. Со 2-го мес жизни начинается стремительное лавинообразное увеличение количества синапсов в коре больших полушарий. Особенно активный синаптогенез приходится на период от 2 до 4 мес. В результате расширяется структурная основа для усиления и обогащения ощущений. Формирующиеся с момента рождения нейронные системы зрительной коры чувствительны к зрительной стимуляции и способны к ускоренному развитию под ее влиянием. У недоношенных детей, достигших возраста доношенных новорожденных и имевших уже зрительный опыт, регистрировались более зрелые ВП, чем у детей, родившихся в срок. В период усиленного синаптогенеза отмечается особо высокая чувствительность и высокая пластичность. Под влиянием специфических зрительных раздражений эффективность синапсов повышается, их функционирование стабилизируется, незадействованные синапсы отмирают. Эксперименты на животных с полным или частичным лишением световой стимуляции наглядно продемонстрировали значимость внешнесредового фактора для развития. Блокада зрительного входа приводит к обеднению синаптического состава зрительной коры, недоразвитию дендритных разветвлений и шипикового аппарата. При выращивании котят в клетках с чередующимися черными и белыми полосами по горизонтали или вертикали дендритные сплетения располагались в плоскостях, перпендикулярных направлению полос. Таким образом, внешняя среда (в данном случае зрительная информация) формирует воспринимающий субстрат, регулируя количество и пространственную организацию синапсов и дендритов.

Зрительная сенсорная система, чрезвычайно важная для обеспечения контактов младенца с внешним миром, претерпевает существенные изменения в первом полугодии.

В первые месяцы жизни постепенно развивается способность зрительной фиксации объектов, введенных в поле зрения и остающихся неподвижными. Об особенностях восприятия неподвижных объектов можно судить прежде всего по характеру движений глаз, который свидетельствует о том, что воспринимается не весь предмет, а его отдельные признаки. Движения концентрируются около углов, контрастных границ, выраженной структуры поверхности, т. е. начинают выделяться отдельные свойства предмета.

Регистрация ВП на структурированное черно-белое изображение - шахматный рисунок - показала, что амплитуда их компонентов увеличивается по сравнению с ответом на диффузный засвет зрительного поля, что указывает на включение процессов выделения контура и контраста, на наличие реакции на структуру предъявляемого объекта, которому адресовались глазные движения. Шахматные ячейки разного размера обусловливают изменение амплитуды начальной позитивности ВП-компонента, чувствительного к этой характеристике. Все это имеет важное значение для дальнейшего развития зрительной функции. На основе информации о контрастных границах, краях, углах подготавливается восприятие структуры и формы. Появляющиеся бинокулярная конвергенция, ощущение расстояния до предмета, удаленности его отдельных частей обеспечивают восприятие трехмерности, объема (так называемое стереоскопическое зрение). Эти процессы требуют более высокой разрешающей способности зрительной системы. Начинает функционировать зрительный канал опознания объектов с механизмами, способными осуществлять все более глубокий и тонкий анализ различных признаков.