Творческий уровень педагогической компетентности влияет на обе подструктуры личности преподавателя (и деятельностную, и коммуникативную) через их усложнение и оптимизацию. Причем в развитии коммуникативной компетентности проявляются две тенденции: нормативная – усвоение норм и эталонов актуальной культуры социума – и личностно-творческая – создание этих норм и эталонов самим преподавателем в процессе взаимодействия с субъектами педагогического общения с учетом развития ситуации общения и индивидуально-личностных особенностей партнеров по взаимодействию.

Эмоциональная устойчивость преподавателя определяется как свойство личности, позволяющее ему осуществлять профессиональную деятельность в различных по модальности эмоциональных ситуациях. Эмоциональная устойчивость – одна из важных компонент профессионально-педагогической культуры преподавателя, так как педагогическая деятельность является одной из наиболее стрессогенных. Преподаватель более других подвержен синдрому социального, эмоционального и профессионального выгорания, проявляющемуся как механизм ограждения его сознания от дестабилизирующей личность гиперинформационной сферы его деятельности.

Существует несколько причин профессионального выгорания:

1) эмоциональные:

• неудовлетворенность качеством жизни и уровнем оплаты педагогического труда,

• неудовлетворенность профессиональными и межличностными отношениями в системах "преподаватель-студент", "преподаватель-преподаватель", "преподаватель-администрация", "преподаватель-общественность";

2) социальные:

• низкая оплата труда преподавателя,

• возникновение соматических и нервно-психических заболеваний и общая невротизация личности педагога в силу вышеобозначенных эмоциональных и нижеобозначенных социальных причин,

• снижение престижности профессии педагога в социуме,

• гендерная диспропорция педагогических кадров в сторону увеличения доли женщин в сфере образования,

• финансово-экономические ограничения возможностей повышения уровня квалификации и основных витальных потребностей в реализации достойной преподавателя нормы жизни,

• увеличение нормы наполняемости учебных групп.

Л. М. Митина относит к стрессорам, интенсифицирующим выгорание преподавателя, низкий уровень психологической культуры, неразвитость коммуникативных умений и навыков саморегуляции.

Результаты исследований Р. М. Грановской позволили структурировать механизмы снижения профессионального выгорания личности преподавателя:

1) осознание и пресечение "бегства" от педагогической профессии и профессиональных обязанностей в более престижные и высокооплачиваемые сферы производств и обслуживания;

2) решение актуальных профессиональных проблем собственными усилиями без перекладывания ответственности за их решение на других;

3) готовность входить в профессионально-педагогический конфликт и конструктивно его разрешать;

4) формирование нового образа "Я" со сменой морально устаревших целевых установок и ценностных ориентаций на более актуальные;

5) снижение личностной значимости травмирующих педагогических ситуаций, собственных неудачных поступков и действий, масштабов значимости психологических травм и их общественной оценки;

6) развитие гибкости мышления в принятии позиции других субъектов образовательного процесса;

7) умение отложить решение педагогической проблемы до оптимального времени ее решения;

8) повышение уровня самооценки;

9) поддержание активной жизненной позиции;

10) развитие и культивирование значимых увлечений и хобби;

11) развитие мажорных способностей, позволяющих воспринимать критические ситуации в профессии с юмором;

12) использование исповеди, письменное изложение профессиональных и личностных проблем.

Таким образом, условиями развития эмоциональной гибкости становится осознанность преподавателем роли эмоционально-аффективной сферы личности в оптимизации собственной деятельности и в ходе взаимодействия с субъектами образовательного процесса при сохранении собственного эмоционального и соматического здоровья. Педагогическая направленность, педагогическая компетентность, эмоциональная гибкость, выделенные Л. М. Митиной как интегральные личностные качества преподавателя, обуславливают и интенсифицируют развитие его профессионально-педагогической культуры.

Таким образом, профессионально-педагогическая культура преподавателя – это индивидуализированный способ творческой самореализации в педагогической деятельности, обусловленной ценностями и нормами современной культуры и актуальным уровнем владения преподавателем педагогической технологией.

Контрольные вопросы и задания

1. Выделите важные субъектные особенности культуры.

2. Охарактеризуйте структурные компоненты инструментального подхода к понятию "культура".

3. Каковы базовые аксиологические ориентиры профессионально-педагогической деятельности?

4. Перечислите аспекты профессионально-педагогической культуры преподавателя (по И. Ф. Исаеву).

5. Структурируйте содержание понятия "педагогическая технология".

6. Перечислите источники возникновения педагогической технологии (по Н. Е. Щурковой).

7. Дайте широкое и узкое определение понятию "педагогическая направленность как профессионально значимое личностное качество".

8. Дайте определение понятию "педагогическая компетентность".

9. Каковы составляющие эмоциональной гибкости преподавателя в профессиональной деятельности?

10. Составьте структурно-логическую схему: "Причины, стрессоры и механизмы снижения профессионального выгорания личности преподавателя".

11. Охарактеризуйте интегральные личностные качества преподавателя (по Л. М. Митиной).

§ 2. Качество профессионально-педагогической культуры преподавателя

Структурирование базовых аспектов и источников значимых личностных качеств профессионально-педагогической культуры преподавателя предоставляет возможность измерить качество образования и профессиональной деятельности преподавателя.

В программном документе ЮНЕСКО "Реформа и развитие высшего образования" (1995 г.) именно качество образования определяется приоритетным направлением изучения ООН в области образования: "Деятельность в области высшего образования в условиях происходящих в мире изменений должна осуществляться под тремя девизами, которые определяют ее роль и функции на местном, национальном, международном уровнях: соответствие требованиям современности, качество и интернационализация". Европейской сетью организаций контроля качества (ENQA) в сфере высшего образования 2000 г. и в "Послании Съезда высших учебных заведений в Саламанке" 2001 г. отмечается, что образовательное пространство Европы выстраивается на фундаменте базовых академических ценностей и оценке качества образования. В структуре качества образования при этом оцениваются как собственно преподавание, так и исследовательская работа, как руководство, так и управление, как умение и способность удовлетворять актуальные и перспективные потребности студентов, так и предоставление факультативных и необразовательных услуг.

В "Послании Съезда высших учебных заведений в Саламанке" акцентируется внимание на том, что "качество – основополагающее условие доверия, релевантности, мобильности, совместимости и привлекательности в европейском образовательном пространстве".

В документах VI съезда Совета Российского Союза ректоров (2000 г. "Обращение Российского Союза ректоров высших учебных заведений", Постановление "О стратегии развития высшей школы") выдвигается одна из центральных задач высшей школы России на первые десятилетия XXI в.: "развитие человеческого потенциала, становление профессионально-квалифицированной структуры общества, адекватной экономике знаний". В соответствии с этим в России в сфере высшего образования выдвинуты три приоритета: доступность, качество и эффективность использования образовательных ресурсов.

Таким образом, качество образования и педагогической деятельности преподавателя в его структуре – одна из базовых категорий парадигмы образования в начале XXI в.

Обратимся к определению понятия "качество образования". В настоящее время это:

• совокупность свойств субъекта и процессов в образовании;

• единство элементов и структуры процессов в образовании;

• единство внутреннего и внешнего, потенциального и реального в образовательных системах;

• целостность объектов и процессов в образовании;

• ценность субъектов, объектов и процессов в образовании.

Качество образования можно оценить. Оценка качества образования есть числовой или смысловой показатель соотнесения его свойств и функций с существующей в настоящее время эталонной моделью. При этом оценка качества образования, структуру которого составляют образовательные системы, образовательные процессы, профессиональная составляющая личности субъектов взаимодействия в образовании, осуществляется в соответствии с актуальной нормой качества образования в заранее выбранной измерительной шкале.

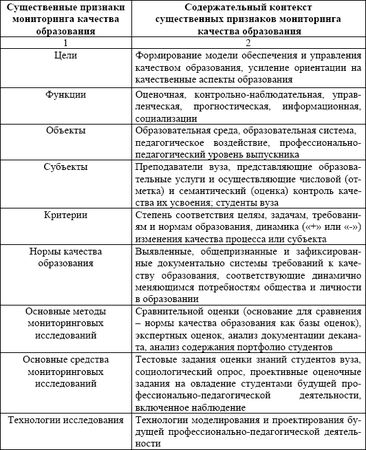

Академик А. И. Субетто выделяет существенные признаки мониторинга качества образования (см. табл. 1):

Таблица 1

Так как мы говорим о качестве образования в высшей школе, то логично вывести качество высшего образования суммативно и более подробно рассмотреть те его структурные элементы, которые опосредуют профессионально-педагогическую культуру преподавателя вуза и условия ее актуализации в рамках образовательных технологий. Качество высшего образования (по А. И. Субетто) слагается из суммы следующих качеств:

• качества результата высшего образования, то есть качества подготовки выпускников вуза;

• качества государственных образовательных стандартов, определяемых нормативной базой качества образовательных программ, определяющих качество целеполагания в системе государственной политики в области качества высшего образования России;

• качества учебно-методической и качества лабораторной, материально-технической базы высшего образования;

• качества образовательных (учебных) технологий;

• качества профессорско-преподавательских, научно-исследовательских кадров (кадрового потенциала);

• качества содержания образования;

• качества воспитания;

• качества управления (руководства).

Сумма выделенных качеств определяет качественный базис функционирования образовательных систем, обеспечивая оптимальный уровень результирующего показателя – качества подготовки специалиста-выпускника вуза. Роль личности преподавателя вуза, организуемой им развивающей среды и используемых образовательных (педагогических) технологий является доминирующей.

Развитие современной системы высшего образования обусловлено необходимостью создания социокультурной практики взаимодействия в системе "преподаватель – студент" и приобщения последнего к высоким эталонам культуры и социального взаимодействия. Именно тогда повышается значимость внутреннего мира другого человека и транслирующихся в ходе взаимодействия субъективных ценностей, обмен которыми с субъектами образования и есть ведущий фактор развития всех сущностных сил личности. Поэтому на смену традиционному образованию должна прийти культурно-социоличностносообразная (О. В. Долженко) или культуросообразная (Н. Е. Щуркова) система образования.

Сущность образования заключается в формировании нового образа мира, обуславливающего будущую профессиональную деятельность. Поэтому культуросообразное образование дает представление студенту о мире будущей профессиональной деятельности через проживание им наиболее типичных, с одной стороны, а с другой – нестандартных, креативно открытых для решения, наиболее часто опосредованных профессиональной социокультурной средой, ситуаций взаимодействия.

Отсюда следует, что в процессе образования будущего преподавателя важно не столько упражнение его в решении однотипных рафинированных и часто встречающихся в педагогической практике педагогических задач и проблемных ситуаций, сколько формирование готовности к оптимальному выбору целей, средств и педагогических технологий для решения спонтанно возникающих или прогнозируемых педагогических ситуаций в реальном времени их развертывания.

При ориентации будущего преподавателя на постоянную готовность осваивать новые пласты педагогического бытия процесс профессионального обучения и получения высшего образования становится личностно значимым: актуализируются теоретические знания и практические умения и навыки, активно развивается профессиональное мышление, усиливается и эмоционально положительно окрашивается познавательный интерес, тренируются навыки прогнозирования, проектирования и рефлексии в будущей педагогической деятельности, интенсифицируется интериоризация профессиональных знаний, умений и навыков.

Для формирования перечисленного выше комплекса новообразований личности преподавателя в вузовские учебные планы вводятся курсы рефлексивной направленности. Среди них – "Методы активного (социально-психологического) обучения", "Тренинг педагогического общения", "Основы педагогического мастерства", "Педагогические технологии", психолого-педагогические практикумы. В них образование своим контекстом предстает как дуальный процесс: оно направлено вовне, на познание в профессиональном ракурсе мира людей, мира вещей, их взаимодействия, и проникновение внутрь себя, на познание субъективных отношенческих позиций, ценностных ориентаций, собственной "Я – позиции", как личностной, так и профессиональной.

Такой контекст образования можно трактовать как обретение будущим преподавателем своей сущности (Ю. Б. Тупталов). Соединяя в себе различные планы человеческого бытия (обучение и развитие, реальный и идеальный, интернальный и экстернальный, деятельностный и рефлексивный), образование позволяет интериоризировать глубинную сущность культурно обусловленного человеческого бытия. Это новообразование личности преподавателя, несмотря на структурную сложность образования (и процесс, и структура, и качество, и состояние, и форма, и содержание деятельности), изменяет смысл получения знаний, так как, приобретенные таким образом, они исходят из внутренней сущности личности и становятся ее органичной частью.

Следствием этого является формирование умений ориентироваться в социокультурном поле человеческого знания, осознавать взаимосвязи между явлениями и, исходя из целостного индуктивного знания, проектировать и методически обосновывать реальные ситуации и модели педагогической действительности.

Описанный выше подход к пониманию образования имеет антропологическую, то есть человекоцентрическую, методологию, которая выстраивается на следующих принципах (А. Г. Пашков):

• универсализма, то есть единства человеческого рода, приоритет категорических императивов нравственности и духовности над государственными и классовыми целями;

• субстанциональности, то есть неотчуждаемости, незыблемости прав человека, соответствующих его природе, возвращающих обществу человеческое измерение, а индивиду – статус конечной инстанции экономики, идеологии, права;

• свободы, то есть признания творческой свободы человека главным богатством общества, а индивида – носителем объективно не предопределенного, который своей волей, фантазией, творчеством и упрямством поддерживает тонкие механизмы самоорганизации бытия.

Уклон образования в сторону антропологической методологии вносит коррективы в деятельность субъектов педагогического процесса и нацеливает будущего преподавателя на широкую трактовку, проектирование и реализацию педагогических идей, концепций и технологий. Вследствие этого требуют обновления содержание и технологии вузовского образования. Особое внимание необходимо уделить содержанию базового профессионального образования, так как оно основа профессионально-педагогической культуры преподавателя (Е. П. Белозерцев).

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите официальные документы в сфере высшего образования, определяющие приоритетные направления повышения качества образовательных услуг.

2. Определите, какова базовая категория парадигмы высшего образования в начале XXI в.

3. Структурируйте содержание понятия "качество образования".

4. Перечислите существенные признаки мониторинга качества образования, выделенные А. И. Субетто.

5. Обозначьте структурные элементы качества высшего образования, которые опосредуют профессионально-педагогическую культуру преподавателя вуза.

6. Перечислите принципы, на которых выстраивается человекоцентрическая методология изучения педагогического мастерства (по А. Г. Пашкову).

7. Представьте структурно-логическую схему "Качество высшего образования в мире современных образовательных услуг".