– постепенное возрастание аудиторной нагрузки учащихся (например, в СПбГТУ опытным путем остановились на нагрузке 28 часов аудиторных занятий в неделю в первые 4 недели с последующим постепенным повышением до 36 часов, отказавшись от опыта 24– и 36-часовой недельной нагрузки в начальный период обучения);

– увеличенная двигательная активность учащихся в первые недели (6 часов обязательных занятий спортом в неделю);

– ранний ввод общенаучных дисциплин (начиная с 4–5-й недели);

– постепенный ввод учебных дисциплин (не все сразу, а одну после другой с интервалом не менее 1 недели, по мере готовности учащихся);

– примерно равное суммарное число академических часов изучения русского языка и общенаучных дисциплин за учебный год; постепенное уменьшение (до 16 часов в неделю) доли русского языка и увеличение (до 20 часов в неделю) доли общенаучных дисциплин в недельном бюджете учебного времени по мере овладения языком обучения;

– по возможности равномерное распределение академических часов, отводимых на изучение дисциплины, в течение учебного года, но не менее двух часов в неделю (во время изучения дисциплины).

Названные характеристики рабочего плана учебного процесса суть следствие реализации ряда дидактических принципов и принципов обучения на неродном языке: принципа учета адаптационных процессов (постепенное возрастание учебной нагрузки и увеличенная двигательная активность); принципов доступности, сознательности и активности, систематичности и последовательности, а также принципа учета уровня владения языком обучения (ранний и постепенный ввод дисциплин, по возможности равномерное распределение часов общенаучных дисциплин в течение учебного года). Следовательно, все эти особенности описываются известными принципами и не требуют фиксации в отдельных дидактических положениях.

Дополнительные особенности рабочему плану придает растянутый во времени и неравномерный заезд учащихся (Левина, Сурыгин, 1997; Борисова, 1998; Дорохова, Левина, Соловейчик, 1999). Это не позволяет установить строго определенную дату начала учебного года, ведет к сокращению продолжительности обучения и вызывает необходимость корректировки рабочих и календарно-тематических планов. Так, в "Образовательной программе…" (1997) приведены варианты рабочих планов, рассчитанные на различные сроки обучения. Широко распространенная в силу объективных причин практика корректировки рабочих и календарно-тематических планов заставила обратить внимание на беспрецедентно важные функции и роль начальных этапов в изучении как русского языка, так и общенаучных дисциплин. Это привело нас к выделению методического принципа целостности начального этапа (Левина, Сурыгин, 1997), состоящего в том, что начальные этапы изучения русского языка и общенаучных дисциплин не подлежат корректировке при любых изменениях рабочих и календарно-тематических планов. В настоящее время, однако, с формированием системы принципов обучения на неродном языке мы считаем целостность начального этапа составной частью более общего принципа учета уровня владения языком обучения: на начальном этапе, когда владение языком практически отсутствует, невозможно что-либо сокращать без значительного ущерба для конечной цели образовательной программы.

Принципы обучения на неродном языке и дидактические принципы

Здесь целесообразно поставить и обсудить вопрос о выводимости принципов обучения на неродном языке из общедидактических принципов. Вне всякого сомнения часть принципов нашей теории обучения можно рассматривать как выводимые из дидактических. К таким принципам относится прежде всего принцип учета уровня владения языком обучения, который можно трактовать как следствие принципа доступности (см., например, Теория…, 1998). Но формулировка принципа доступности раскрывает его содержание и ограничивает поле интуитивных интерпретаций термина доступность. Эта формулировка гласит, что "обучение должно быть доступным и посильным учащимся, их возрасту, способностям и уровню развития" (Архангельский, 1980, с. 75). В ней нет прямого упоминания о языке обучения. Не идет речь о языке обучения и в комментариях, которые дают различные авторы. Это и понятно, так как для педагогических систем средней и высшей школы, для которых сформулирован и к которым применяют этот принцип, вопрос о языке обучения не актуален. Таким образом, для того чтобы рассматривать принцип учета уровня владения языком обучения как следствие дидактического принципа доступности (и посильности), необходимо наполнение последнего новым содержанием, отражающим не общедидактический, а специфический опыт обучения на неродном для учащихся языке. А наполнение известного понятия новым содержанием – несколько иная логическая операция, чем вывод следствия. В данном случае ее можно было бы назвать подведением под понятие – под известный дидактический принцип.

Рассмотрим принцип учета адаптационных процессов. С бо́льшей натяжкой, чем в предыдущем примере, но все-таки можно представить его как следствие, например, дидактического принципа создания необходимых условий для обучения (Ю. К. Бабанский, Педагогика, 1983). Однако формулировка этого дидактического принципа слишком обобщенна, так всю дидактику можно свести к единственному "принципу" – учить надо эффективно. В результате этот дидактический принцип практически не имеет содержания вне привязки к конкретной педагогической системе. А если это так, то при конкретизации содержания применительно к заданной педагогической системе вполне логичным выглядит изменение и формулировки названия принципа. Но тогда теряет смысл и вопрос о выводимости одного принципа из другого.

Аналогичные рассуждения можно провести для принципов профессиональной направленности обучения, активной коммуникативности, учета национально-культурных особенностей. Принципам же взаимосвязи компонентов цели обучения и лингвометодической и поликультурной компетентности преподавателей вообще не удается подобрать "пары" в системе дидактических принципов.

Следовательно, между частью принципов обучения на неродном языке и дидактическими принципами существуют некоторые аналогии и другие связи, которые, строго говоря, не удается трактовать как логическое следование одной системы принципов из другой. Кроме того, часть принципов обучения на неродном языке вообще не имеет "прототипов" среди дидактических принципов. Это понятно, так как принципы обучения на неродном языке сформулированы на основании обобщения совершенно специфического эмпирического материала. Следовательно, можно сделать заключение о невыводимости логическим путем отдельных принципов обучения на неродном языке, тем более их системы, из дидактических принципов.

Тем не менее, обогащая известные дидактические принципы новым содержанием, основанным на обобщении практического опыта обучения на неродном для учащихся языке, можно подвести под дидактические принципы часть (но не все) принципов обучения на неродном языке. Это, однако, было бы методологически неверно, так как разрушило бы систему принципов обучения на неродном языке, завуалировав к тому же традиционными терминами часть нетрадиционных требований к процессу обучения при обучении на неродном языке.

Выводы

Таким образом, в главе 3 мы получили следующие результаты.

1. На примере анализа особенностей системы предвузовской подготовки иностранных учащихся выявлены закономерности обучения на неродном языке. Они гласят, что эффективность обучения иностранных учащихся закономерно зависит от:

– достижения цели обучения во взаимосвязи языкового, предметного и адаптационного компонентов;

– направленности обучения в контексте будущей профессиональной деятельности учащихся;

– построения процесса обучения соответственно уровню владения учащимися языком обучения;

– создания оптимальных условий для формирования коммуникативной компетенции учащихся во всех компонентах учебно-воспитательного процесса;

– степени учета национально-культурных особенностей субъектов учебно-воспитательного процесса;

– уровня социально-психологической, включая академическую, и физиологической адаптированности учащихся;

– уровня лингвометодической и поликультурной компетентности преподавателей.

2. На основе закономерностей сформулированы принципы обучения на неродном языке:

– взаимосвязи компонентов цели обучения;

– профессиональной направленности обучения;

– коммуникативности;

– учета уровня владения языком обучения;

– учета адаптационных процессов (принцип адаптации);

– учета национально-культурных особенностей учащихся;

– лингвометодической и поликультурной компетентности преподавателей.

3. Эти принципы составляют систему и должны применяться в системе как для анализа явлений педагогической действительности, так и для педагогического проектирования.

4. Занимая "промежуточное" положение между общедидактическими и частнометодическими принципами, принципы обучения на неродном языке должны применяться в системе с ними.

5. Хотя в ходе анализа установилось некоторое соответствие "элемент педагогической системы → принцип обучения", принципы обучения на неродном языке в силу целостности педагогической системы влияют на все ее элементы.

6. Межпредметная координация, часто возводимая в принцип обучения, в разработанной нами системе принципов обучения на неродном языке отдельного принципа не составляет. В условиях обучения иностранных учащихся межпредметная координация имеет два аспекта: предметно-языковой, отражающий специфику обучения на неродном языке, и предметный, являющийся традиционным и специфики, связанной с обучением на неродном языке, не имеющий.

7. Система принципов обучения на неродном языке обладает свойством полноты: любой известный фактор, влияющий на эффективность обучения, либо следует из разработанной нами системы принципов, либо, не обладая специфичностью, связанной с обучением на неродном языке, – из общедидактических или частнометодических принципов.

8. Система принципов обучения на неродном языке не выводится из дидактических принципов, а подведение части принципов обучения под дидактические принципы методологически нецелесообразно.

Глава 4. Содержание принципов обучения на неродном языке

В четвертой главе раскрывается содержание принципов обучения на неродном языке: приведены их полные формулировки, названы закономерности, лежащие в их основании, показаны возможные способы реализации и проявления принципов при обучении в неродной для учащихся среде на неродном языке, в частности в педагогической системе предвузовской подготовки иностранных учащихся.

Принцип взаимосвязи компонентов цели обучения

Во второй главе мы показали, что цель обучения иностранных учащихся имеет сложную иерархическую структуру. Основные компоненты цели (языковой, общенаучный, адаптационный) закономерно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Эту закономерность мы сформулировали как принцип взаимосвязи компонентов цели обучения: цель обучения на неродном для учащихся языке может быть достигнута только в единстве ее языкового, общенаучного и адаптационного компонентов.

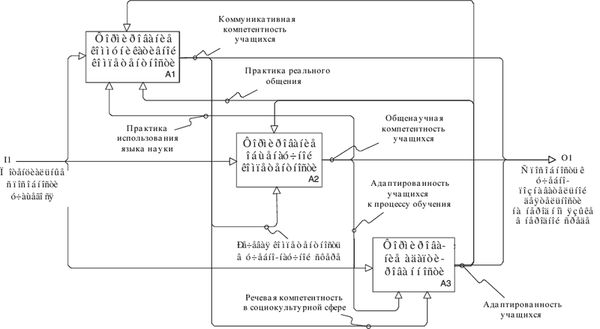

"Результаты в системе обучения, – пишет С. И. Архангельский, – не возникают самостоятельно в каждом компоненте, они обусловлены и подготовлены связями и отношениями других компонентов, исходя из отношения ко всей системе" (1980, с. 27). Чтобы показать взаимные связи компонентов цели образовательной программы предвузовской подготовки иностранных учащихся, необходимо рассмотреть иерархическую структуру целей. Уже на первом уровне декомпозиции (представлен на рис. 22 в виде диаграммы) наглядно прослеживаются взаимные связи компонентов цели. Например, в процессе достижения цели в языковой области – заданного уровня коммуникативной компетентности в учебно-научной и социально-культурной сферах общения – формируются определенные способности учащихся, основанные на коммуникативных и речевых умениях. Они служат средствами для достижения целей формирования общенаучной компетентности и адаптированности учащихся. На диаграмме рис. 22 это условно показано стрелками "речевая компетентность" в обеих актуальных сферах общения. В то же время, одним из средств формирования коммуникативной компетентности в учебно-научной сфере (цель в языковой области) служит практика использования языка науки в реальном учебно-научном общении, которую учащиеся приобретают в процессе изучения общенаучных дисциплин (стрелка "практика использования языка науки" на рис. 22). Довольно важным ограничителем, который необходимо учитывать в процессе достижения цели в языковой области, является уровень адаптированности учащихся (стрелка "адаптированность учащихся" на рис. 22). Отметим, что формированию коммуникативной компетентности учащихся в социально-культурной сфере способствует также социально-культурная адаптация, точнее, практика использования языка в реальном общении в социально-культурной сфере, приобретаемая в ходе адаптации.

Рис. 22. Структура целей образовательной программы предвузовской подготовки иностранных учащихся (первый уровень структуризации)

Аналогичным образом, для формирования общенаучной компетентности на неродном языке как языке обучения учащимся необходим инструмент, который в данном случае предоставляет речевая компетентность в учебно-научной сфере. Основы этой компетентности закладываются на занятиях по языку. Уровень адаптированности учащихся при формировании общенаучной компетентности также выступает своего рода "ограничителем", который необходимо принимать во внимание в процессе обучения общенаучным дисциплинам. В свою очередь результаты формирования общенаучной компетентности также вносят свою лепту в достижение целей в языковой области (практический опыт использования языка науки, мы писали об этом выше) и в области адаптации (адаптация к особенностям процесса обучения в зарубежном вузе).

Связи с другими компонентами цели имеют место и для процесса формирования адаптированности учащихся. Соответствующая цель достигается с помощью речевой компетентности в социально-культурной сфере, формируемой на занятиях по языку и имеющей также лингвострановедческий аспект. Кроме того, в общую адаптированность учащихся входит также адаптированность к особенностям процесса обучения, приобретаемая в процессе деятельности по изучению общенаучных дисциплин. В то же время, специальные меры, направленные на ускорение адаптации учащихся в неродной материальной и социокультурной среде, способствуют повышению уровня адаптированности, то есть работоспособности учащихся, следовательно, ускорению достижения целей в языковой и общенаучной областях.

Таким образом, взаимная связь компонентов общей цели предвузовской подготовки в рамках приведенной модели достаточно очевидна. Конечно, любая модель не позволяет отразить все богатство внутренних связей, существующих в сложной социальной целеустремленной системе. Тем не менее, модель, разработанная нами (диаграмма на рис. 22), дает представление о наиболее существенных связях в структуре целей образовательной программы предвузовской подготовки иностранных учащихся. Анализ этой модели подтверждает сделанный нами вывод о существовании закономерной связи между всеми компонентами цели обучения: цель обучения на неродном языке может быть достигнута только в единстве ее языкового, общенаучного и адаптационного компонентов. Выражением этой закономерности, как мы уже отмечали, является принцип взаимосвязи компонентов цели обучения на неродном языке.

Языковой, общенаучный и адаптационный компоненты находятся в динамическом единстве, при этом соотношения между ними изменяются во времени. Схематически эти изменения можно изобразить на графике (рис. 23), на котором видно, что в начале этапа предвузовского обучения на неродном языке преобладают языковой и адаптационный компоненты, затем достигает "пика" проблема адаптации, а где-то во второй половине учебного года все компоненты цели становятся "равноправными", и к концу этапа предвузовской подготовки происходит смена приоритетов и преобладающим становится предметный (общенаучный) компонент.

Рассмотрим более подробно необходимость изучения иностранными учащимися общенаучных дисциплин ввиду важности этой проблемы, а также для иллюстрации. Актуальность такого анализа обусловлена тем, что в последние годы со ссылкой на опыт обучения иностранных студентов прежде всего в англоязычных странах ставится под сомнение необходимость предварительного изучения общенаучных дисциплин на языке обучения. В несколько завуалированной форме эту мысль высказывает, например, В. А. Степаненко (1995, с. 74): "Проблематичным представляется также обучение в прежнем объеме языку специальности будущих студентов и магистров – в этой области центр тяжести может быть перенесен с общеобразовательной подготовки, которую современная категория учащихся в большинстве своем имеет, на более широкое знакомство с научным стилем речи".