2.38

Ситуация. Часто родители спрашивают, когда надо начинать воспитывать ребенка.

Дайте психологическое обоснование соотношению понятий "развитие" и "воспитание".

Решение. Мнение, что ребенок сначала созревает, а потом его воспитывают, неверно, так как в основном психические процессы возникают благодаря воспитанию.

Воспитание надо начинать с момента рождения, когда оно оказывает большое влияние на развитие. Этот сложный процесс, происходящий неравномерно, и является результатом активной деятельности ребенка под руководством взрослого, осуществляющего процесс воспитания и обучения.

Воспитание и обучение должно идти впереди развития и опираться на него в соответствии с "зоной ближайшего развития" (Л.С. Выготский).

2.39

Ситуация. В некоторых семьях ребенка во время бодрствования сажают на диван, обкладывая подушками.

Как можно организовать бодрствование детей в домашних условиях?

Решение. Подобная организация бодрствования вредна ребенку. Он лишается естественной активности, возможности действовать свободно с предметами, познавать их свойства.

С пяти-шести месяцев надо обеспечивать необходимые условия ребенку для возможности ползать, свободно двигаться. В его распоряжение предоставляются предметы, игрушки, которые он может активно изучать. Взрослый помогает малышу в манипулировании предметами: показывает их, поощряет его действия, участвует в совместных действиях.

2.40

Ситуация. В ходе исследований выявлено, что дети уже с первых дней жизни настороженно относятся к неподвижному лицу взрослого, а после трех месяцев не любят, когда взрослые не в настроении.

Какие выводы можно сделать из данного исследования? А что делать, если маме не до радостных эмоций? Как правильно общаться?

Решение. Уже с рождения ребенка взрослому следует уметь правильно взаимодействовать с новорожденным. Важно все: прикосновение, держание руками, разговор с помощью "правильного" выражения лица. Ребенок усваивает, как использовать взгляд и что этот взгляд означает: участие, поддержку, требовательность, осуждение, наказание.

Конечно, подрастающему малышу требуется все больше внимания и участия взрослого, причем не только для общения и создания хорошего настроения, но и для освоения мира, совместных игр и т.д.

2.41

Вопрос. Как взрослый должен удовлетворять потребность ребенка в общении? Как развивать такое общение?

Ответ. Потребность в общении со взрослым обнаруживается у младенцев в два-два с половиной месяца. К четырем месяцам общение приобретает избирательный характер. При правильных методах воспитания непосредственное общение, характерное для начала младенчества, вскоре уступает место общению по поводу предметов, игрушек, перерастающему в совместную деятельность взрослого и ребенка. Взрослый как бы вводит ребенка в окружающий мир, привлекает его внимание к предметам, наглядно демонстрирует всевозможные способы действия с ними, часто непосредственно помогает ребенку выполнять то или иное действие, направляя его движения.

2.42

Ситуация. Мама обратила внимание, что когда она включает магнитофон, ее дочь Вика (4 мес.) вначале замирает, как будто прислушивается, а потом даже пытается "подпевать", "подтанцовывать". После этого мама стала напевать дочке колыбельные и другие песенки.

Какая музыка лучше подходит для малышей? Поете ли вы песенки своему ребенку?

Решение. Младенцы реагируют на музыку. Неторопливая, протяжная песенка успокаивает ребенка, как колыбельная. В первые месяцы детям нравятся простые, спокойные мотивы. Громкие и резкие звуки их пугают. К концу первого года жизни детям нравятся и более динамичные мелодии, народные песни. Своей песней мама побуждает ребенка прислушиваться к ее словам, в доступной форме повторять отдельные звуки, а когда он станет лепетать, можно побуждать его повторять простые звукосочетания из песен.

2.43

Ситуация. Некоторым мамам, куда бы они ни пошли, удобно малыша возить в коляске, а дома они стараются помещать своего ребенка в детский манеж.

Всегда ли это удобно для ребенка? Что он приобретает или же теряет в результате такого воспитания?

Решение. Создавая удобства для себя, мама обделяет своего малыша в развитии его активности, функционирования кинестетического фактора.

Ребенок с рождения – весь в движении. Перед тем как научиться ходить, он учится ползать, укрепляя свод стопы.

Ползание способствует развитию содружественности и сонастроенности движений, укреплению мышц спины и живота, формированию стопы. Затем ребенок овладевает ходьбой, манипулированием, предметными действиями.

Кинестетический фактор, развиваясь, способствует формированию представлений о схеме собственного тела, созданию образа телесного "я". Впоследствии выстраиваются более сложные представления ребенка о себе, его самоидентификация как необходимое условие для развития личности.

2.44

Ситуация. Саша (4 мес), находясь в манеже, все время передвигается. Вот он обратил внимание на игрушку – яркий волчок. Он тянется к игрушке ручками, выставив их далеко вперед, пытается ее схватить, но промахивается.

Почему так происходит? Что должен делать взрослый, чтобы научить ребенка действовать с предметами, игрушками?

Решение. У Саши отсутствуют координированные движения (их и не должно быть в 4 мес). Процесс овладения целенаправленными, координированными движениями требует совместной работы рук и глаз и только начинается в этом возрасте.

Взрослый организует действия ребенка с предметами: снабжает его ориентирами, чтобы малыш мог выделить в зрительном поле предмет, помогает ребенку дотянуться до этого предмета, обследовать его, подвигать и пр. Совместные действия взрослого и ребенка развивают координацию движений малыша.

2.45

Ситуация. Мише (9 мес.) очень нравится выбрасывать игрушки из кровати или манежа. Продевая игрушки в отверстия сетки кроватки или просовывая между стойками манежа, Миша выпускает их из рук: падают колечки, утенок, погремушка и т.д. Мама постоянно поднимает игрушки и кладет их в кроватку или манеж, а сын достает их и снова бросает на пол.

Как должна вести себя мама в такой ситуации? Какой вид мышления развивается у малыша при подобных действиях?

Решение. Мама должна предоставить Мише возможность передвигаться на большом пространстве, лучше на полу или ковре. В таком случае ребенок сам берет нужные ему предметы, активно познает их свойства, что способствует развитию у него наглядно-действенного мышления.

2.46

Вопрос. Как организовать наблюдение за малышом?

Ответ. Наблюдение за ребенком рекомендуется проводить несколько раз в течение дня по 15–20 мин. Малышу нужны разные игрушки: погремушки, вкладыши, колечки и т.п. Покажите ему одно-два действия с игрушкой. Подражание взрослым (их словам, действиям) – основной способ познания окружающего мира детьми младенческого возраста.

Понаблюдайте, будет ли ребенок повторять движения за вами, и выясните, каким образом он это делает. Помните, что это может получиться не сразу. Необходимо иметь разные игрушки, с которыми он бы общался различными способами. Каждое свое действие и действие ребенка обязательно называйте. Если вы увидите, что подражательность у малыша слабо выражена, посоветуйтесь о способах ее развития со специалистом (преподавателем института, работником детского учреждения, психологом).

2.47

Ситуация. Обычно дети начинают рисовать после 3 лет. В этом возрасте можно научить ребенка правильно держать карандаш, кисточку, мелок. Именно тогда следует ждать появления в рисунках детей отражения картины мира в ее атрибутах: солнце, небо, земля, дом, люди.

А как приобщать ребенка к изобразительной деятельности в более ранние периоды?

Решение. Уже в 10–11 мес. ребенка можно привлекать к рисованию, лепке, аппликации. Родители могут предложить ребенку гуашь. На первых занятиях дети пытаются рисовать пальчиком, рукой и лишь потом использовать кисточку. Совместное творчество приносит много радости. Некоторые родители завешивают картинками-абстракциями своих детей стены комнаты. В любом случае нельзя неуважительно относиться к их творениям.

Для ребенка его дело (поделка, рисунок и др.) является самым важным.

2.48

Ситуация. Социальная среда формирует личность ребенка.

Отметьте роль взрослого как посредника между ребенком и окружающим его предметным миром.

Решение. Младенец рано входит в ситуацию общения со взрослым, потребность в которой возникает не сама по себе, а под воздействием определенных условий: взрослый своим действием (взглядом, улыбкой, а с трехмесячного возраста и словом) включает ребенка в общение.

Взрослый удовлетворяет потребность в общении, учит действовать с предметами, оценивает поведение ребенка. Это поможет ему правильно развиваться.

Взрослый долгое время остается посредником между ребенком и окружающим его миром, направляя его деятельность.

2.49

Ситуация. Мама Виталика (6 мес.) постоянно называла ему окружающие предметы, имена домочадцев, его собственное имя, сопровождая рассказом все ежедневные процедуры: кормление, купание, одевание и др. И очень часто задавала ему вопрос: "Где?"

Какую реакцию ребенка стимулирует вопрос "Где?"

Решение. Этим вопросом мама не только проверяла понимание слова, но и стимулировала поисковую активность ребенка, его ориентировочную реакцию. Рекомендуется побуждать ребенка следить глазами за взглядом мамы, а когда малыш останавливает свой взгляд на каком-то предмете, сразу же этот предмет называть.

Учите ребенка выделять ориентиры для деятельности и пользоваться ими.

2.50

Ситуация. В первое время ребенок, как существо беспомощное, особенно нуждается в тепле, дружеском участии окружающих людей.

Значит ли это, что необходимо удовлетворять любые потребности ребенка и быть около него постоянно, только бы он не плакал?

Решение. Нет, не значит. Удовлетворяя все нужды ребенка, мы тем самым задерживаем процесс психического развития, не даем ему возможности самому включаться в процесс познания окружающего мира, удовлетворять собственные потребности. Исключение составляют случаи, связанные с охраной жизни и здоровья ребенка.

Удовлетворяя нужды ребенка, всемерно развивайте его разумные потребности.

2.51

Вопрос. Все ли дети проходят стадию лепета? До каких пор она продолжается? От чего это зависит?

Ответ. Стадию лепета проходят в основном все дети. Лепет необходим для развития речи, поэтому дело не столько в продолжительности периода, сколько в его качественном изменении. С момента самостоятельного употребления первых слов лепет обычно заканчивается, т.е. примерно к первому году. В случае резкого изменения условий жизни, к примеру, поступления в детский сад, больницу и др., отмечается возврат к лепетной речи.

2.52

Ситуация. Ехавшие в автобусе люди обратили внимание на спокойную румяную девочку, сосредоточенно посасывающую соску-пустышку Ее модно одетая мама пояснила, что соска красивая и не портит внешний вид дочки.

Следует ли приучать ребенка к соске?

Решение. Рефлекс на соску вырабатывается очень быстро. Ребенок успокаивается, сосредоточившись на процессе сосания, не проявляет никакого интереса к "калейдоскопу" картин окружающего мира, а ведь это не способствует психическому развитию ребенка.

2.53

Ситуация. Родители Нины заметили, что в первые два-три месяца их дочка легко вступала в контакт с любым человеком, а к шести месяцам, узнавая знакомое лицо, отдавала ему некоторое предпочтение перед чужими. После полугода девочка стала избирательна в своих контактах, начала больше тянуться к родителям, неизменно отстраняясь от незнакомых людей.

С чем связана такая метаморфоза?

Решение. Это свидетельствует о появлении у девочки чувства привязанности к родителям. У младенцев постепенно (к 6 мес.) формируются эмоционально-психологические связи с любящим их человеком.

2.54

Вопрос. Каковы элементы эмоционального общения взрослого с младенцем?

Ответ. Элементы эмоционального общения таковы:

● ласковые слова;

● колыбельная песня;

● нежные прикосновения;

● зрительный контакт "глаза в глаза".

2.55

Ситуация. Сначала гуление наблюдается даже у глухих детей. Но позднее многие из них перестают произносить какие-либо звуки.

Объясните, с чем связано такое явление?

Решение. Глухие дети теряют интерес к произношению звуков, так как не могут слышать ни собственного голоса, ни тех звуков, которые издают другие.

2.56

Ситуация. Мама с присущей ей интонацией обращается к дочке (5 мес.) и спрашивает: "Где Миша?" Оля быстро поворачивает голову к источнику голоса. Мама указывает на Мишу. Оля, заулыбавшись, показывает пальцем: "Вот!"

Почему при формировании связи слова и предмета (человека) вначале важна интонация вопроса? Какие еще условия необходимо соблюдать при обучении детей пониманию речи?

Решение. Необходимо многократно повторить слово, чтобы возникла связь произнесенного слова с предметом, на который указывают. Первоначально важны и постоянное местонахождение предмета, и интонация голоса (эмоциональный тон).

Сначала ребенок воспринимает эмоциональную сторону речи, а позже – смысловую.

2.57

Ситуация. Справедливо ли суждение: "Дети, вплотную приблизившиеся к стадии освоения речи, могут вызвать изменение речи родителей"?

Дайте психологическое обоснование.

Решение. Да, справедливо. В период освоения речи ребенком родители стараются говорить при нем четко, грамматически и стилистически грамотно, отчетливо понимая, что ребенку необходимо передать навыки правильной речи.

От правильности речи взрослого зависит развитие речи ребенка.

2.58

Ситуация. Плачущие малыши (которые гулят и лепечут) издают одни и те же звуки независимо от своей национальной принадлежности и языковой среды.

Что же играет основную роль в усвоении ребенком родного языка?

Решение. Основную роль играет социально-культурное окружение ребенка. Имитируя людей из своего окружения, дети вновь и вновь повторяют в процессе игры услышанные ими звуки, даже если не понимают их значения. Это повторение, напоминающее эхо того, что дети слышат, ученые называют эхолалией.

Стадия усложнения лепета продолжается до тех пор, пока дети не начнут самостоятельно употреблять свои первые слова (к году). К этому времени они осваивают звуки языка и могут воспроизводить их по собственному усмотрению. Можно сказать, что основа языка заложена в социальной среде, где и начинается его усвоение.

2.59

Ситуация. Дети воспринимают экспрессивную сторону речи. Взрослым при разговоре с ребенком важно соблюдать доброжелательность тона. Первые слова разобрать трудно. Сумев что-то понять, взрослый с радостным видом должен повторить произнесенные слова. Это поощряет к дальнейшему разговору, поскольку ребенку приятно узнать, что взрослый его понимает.

Как взрослому нужно повторять слова: так, как ребенок произносит, или так, как надо их выговаривать?

Решение. Взрослый должен произносить слова правильно и "чисто". Ребенок, даже зная слово правильно, не сразу может его проговорить из-за несовершенства речедвигательного аппарата.

Речь взрослого должна быть образцом (эталоном) для ребенка.

2.60

Вопрос. Влияют ли кинестетические импульсы от рук на развитие речи ребенка?

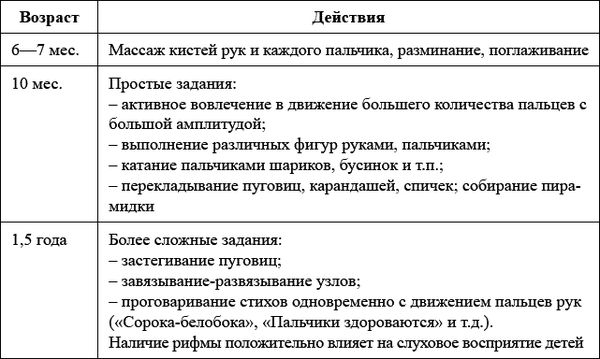

Ответ. Да, влияют. Доктор медицинских наук, физиолог М.М. Кольцова рекомендует совершенствовать речевую область ребенка через влияние кинестетических импульсов от рук, а точнее, от пальцев (табл. 2).

Таблица 2

Совершенствование речевой деятельности ребенка по М.М. Кольцовой

Регулярное стимулирование речевой зоны коры головного мозга положительно сказывается на общем развитии речи, так как у малыша совершенствуются психические процессы. В дальнейшем это облегчит усвоение навыков письма, рисования.

2.61

Ситуация. Обратите внимание, к какому уху ребенок подносит тикающие часики, каким глазом смотрит в бумажную трубочку, какой ногой предпочитает топнуть. Если большую часть действий ребенок выполняет левой рукой, ногой, глазом, ухом, то понятно, что он относится к меньшей, но не худшей части человечества – он левша.

Надо ли переучивать левшу, ведь весь предметный мир создан для праворуких?

Решение. Нет, не надо. Леворукость связана с наследственной системой функционирования головного мозга. И переучивать леворукого ребенка – значит менять его биологию, перекраивать стереотип психической деятельности. Перестройка может привести к появлению невротических расстройств – тиков, нарушений сна, страхов, заикания. Поэтому учить ребенка-левшу чаще пользоваться правой рукой, чем левой, не нужно.

Левши обычно хуже усваивают иностранные языки, но их интеллектуальные способности с лихвой проявляются в другом. Они, как правило, художественно одарены от природы: уже в раннем возрасте хорошо рисуют, лепят, многие обладают музыкальными способностями, увлекаются поэзией. А их склонность к невротическим срывам объясняется борьбой за лидерство двух полушарий мозга, пережитой ими в детстве.

У правшей более сложные узоры располагаются на правой руке, а у левшей – на левой (особенно это заметно на указательном пальце). Из этого ученые делают вывод, что леворукость предопределена генетически.