Практический блок

Свой ответ на последний вопрос оформите в форме кластера (таблицы, серии слайдов), которым (-ми) может быть сопровожден ваш ответ.

Методические рекомендации к изучению темы

1. Мини-дискуссия о научном статусе методической науки по следующим аспектам:

1.1. Традиционно наука, а соответственно и учебная дисциплина, которую вам предстоит изучать, называлась .методикой преподавания литературы. Однако несколько лет назад ее стали называть по-другому: теория и методика– обучения литературе. Как вы думаете, какое из названий точнее отражает ее содержание? Для ответа на этот вопрос вспомните значение терминов преподавание и обучение. Согласны ли вы со следующим высказыванием:

"Методисты литературы употребляют, по-видимому, с одинаковым значением выражения изучение литературы и обучение литературе, последнее даже чаще. Но ведь это разные понятия! "Изучение (см. "Толковый словарь" под ред. Д.Н. Ушакова) – действие по глаголу изучить – изучать: 1) постичь посредством учения, получить основательные познания в чем-либо, 2) внимательно наблюдая, ознакомиться, понять. Обучение – действие по глаголу обучать – обучить – научить кого-нибудь, сообщить кому-нибудь систему знаний, навыков: обучить столярному ремеслу, научить языку и т. п.

Указанные примеры убеждают в том, что изучение совсем не то, что обучение, обучать грамоте можно и обучать языку можно, это значит обучать говорить, читать, писать. Но обучить литературе нельзя, вернее – непонятно, чему же тут можно научить, разве – писать романы, повести, стихи и т. д.? Так это – не задача средней школы. Следовательно, в школе возможно изучение литературы. Термин же обучение литературе следует снять из-за его неточности".

Подумайте, как изменилось наполнение термина методика в прежнем и новом названии. Оправданно ли это, на ваш взгляд?

1.2. В 1936 г. была опубликована статья известного ленинградского методиста В.А. Десницкого "Методика преподавания литературы как наука". Ее появление было обусловлено во многом тем, что профессия учителя-словесника становится массовой, поэтому вполне понятно, что встал вопрос, каков методологический статус науки, призванной описать процесс обучения литературе, и как преподавать соответствующую вузовскую дисциплину. Ведь методику можно было квалифицировать по-разному:

Во-первых, как ремесло. Значит, освоить методику – это освоить ремесло, следовательно, и учить методике надо как ремеслу, т. е. дать базовые знания и прикладные умения (некий образец действий) будущему учителю-словеснику.

Во-вторых, как искусство, противостоящее ремесленничеству и наукообразию. Но получается, что учить такой методике не нужно: достаточно дать лишь знание самого предмета и воспитать любовь к нему, а опыт и талант преподавателя подскажут все остальное.

В-третьих, как самостоятельную науку, изучающую… И вот здесь возникает очень и очень существенный вопрос: что же изучает методика обучения литературе? Чтобы ответить на него, надо исходить из положения о том, что любая наука имеет право на существование как отдельная, самостоятельная отрасль знания при наличии трех условий:

– если имеет объект исследования, который не изучается ни одной другой наукой,

– если существует общественная необходимость исследования данного предмета,

– если в ее арсенале есть специфические методы научного исследования.

Подумайте, что же такое методика: ремесло, искусство или наука? Свой ответ сравните с тем, который в разное время дали известные отечественные методисты:

В.В. Голубков: "Все методики, какой бы учебной дисциплины они ни касались, сходны между собой в том, что они в определенной последовательности рассматривают принципы, материал и методы работы учителя, отвечают на три основных вопроса: зачем, что и как?".

М.А. Рыбникова: "Методика преподавания литературы – это умение беречь время, умение умно расходовать силы ученика, умение находить в учебном материале основное и главное, искусство организовывать труд коллектива, каким является класс, это система рассчитанных воздействий на различные индивидуальности учеников"-.

З.Я. Рез: "Методика преподавания литературы – это педагогическая наука, предметом которой является общественный процесс воспитывающего обучения учащихся литературе как учебному предмету и задача которой состоит в открытии закономерностей этого процесса с целью более правильного руководства им".

По существу последнее определение повторяет то, которое дал Н.И. Кудряшев: "Методика литературы – это частная педагогическая дисциплина, объектом изучения которой является общественный процесс обучения учащихся литературе как учебному предмету и задача которой состоит в открытии закономерностей этого процесса с целью более правильного руководства им".

1.3. Дайте свое рабочее определение методики и прокомментируйте его. С опорой на какой материал вы его составили?

1.4. Как вы считаете, какую концепцию статуса методики как науки разделял ваш школьный учитель литературы? Какая ближе вам?

2. Обсуждение дискуссионной проблемы "принцип как одна из базисных категорий методики".

2.1. Дайте необходимый комментарий к фрагменту статьи Б.М. Эйхенбаума "О принципах изучения литературы в средней школе" в аспекте проблемы, вынесенной на занятие:

"<…> Методика должна стать методологией, чтобы освободиться от догматизма и наполниться новым содержанием. <…> Осознание своих предпосылок и их обоснование – вот первая глава всякой методики, вот "пролегомены" ко всякой методологии. В последние годы много говорили о том, что преподавание так называемой "русской словесности" в средней школе должно быть подвергнуто коренной реформе <…> Но обсуждение сосредоточено было именно на вопросе о преподавании или о методах преподавания, как будто вопрос об изучении литературы, т. е. о принципиальных основаниях ее изучения, разрешается с одинаковою для всех ясностью и несомненностью. Между тем методы преподавания определяются именно принципами изучения, потому что метод не может существовать сам по себе, вне <…> тех или других теоретических предпосылок".

Как вы понимаете высказывание ученого "Методика должна стать методологией"?

2.2. Какие принципы изучения литературы как школьного предмета выдвигает Б.М. Эйхенбаум? В чем их суть? Почему "принципиальные основания" изучения литературы в школе, выявленные Эйхенбаумом, могут быть отнесены к числу методологических?

2.3. Мы выяснили, что один из важнейших вопросов, относящихся к "ведомству" методологии методики, – вопрос о принципах обучения литературе. Познакомьтесь с высказываниями методистов В.А. Никольского, Т.Ф. Курдюмовой и Е.С. Романичевой (см. Никольский В.А. Методика преподавания литературы в средней школе. М., 1971. С. 78; Никольский В.А. О жизненности преподавания литературы в средней школе // Литература в школе. 1957. № 2. С. 65; Курдюмова Т.Ф. Принципы изучения литературы в средней школе и пути их реализации // Проблемы преподавания литературы в средней школе / под ред. Т.Ф. Курдюмовой. М., 1985. С. 7–8).

Е.С. Романичева – К вопросу о принципах обучения литературе:

• принцип "читателецентричности", или читательской направленности обучения. В процессе обучения литературе мы формируем квалифицированного читателя, имеющего право на выбор собственной стратегии чтения, принципиально отличной от стратегии чтения профессионального читателя;

принцип коммуникативного контекста обучения, в основе которого лежит категория смысла. Эта категория позволяет учитывать реальные потребности учащихся, их интересы, обусловленные контекстом деятельности;

принцип деятельностного контекста обучения. Обучение восприятию/чтению возможно только при учете характера читательской деятельности и ее этапов и возможно только в процессе восприятия;

принцип диалогичности. В процессе освоения художественного произведения читатель вступает в диалог: с автором, с другими читателями (критиками, литературоведами, учителем, одноклассниками, самим собой), итогом которого становится понимание художественного произведения и собственной интерпретации как реплики в диалоге культур;

принцип направленности на понимание. В литературоведческой науке нацеленность на понимание всегда присутствует как имплицитная установка и как бы "выносится" за скобки, а в обучении предмету – НЕТ.

Безусловно, мы лишь обозначили круг принципов, их теоретическое обоснование и установление системных отношений между ним – дело будущего. Эта статья – лишь подступ к одному из сложнейших теоретических вопросов современной методики обучения литературе. Думается, что его дальнейшая разработка, как и реализация названных выше принципов в системе обучения предмету уточнят видение проблемы, позволят создать принципиально новые технологии, которые найдут свое воплощение в учебниках нового поколения. Однако разрабатывая принципы, будем помнить слова НМ. Кудряшева и ЕМ. Пассова, сказанные с промежутком в 50 лет: "Не пора ли перестать рассматривать методику литературы как дисциплину, находящуюся целиком на иждивении других наук, берущую у них и теоретическую основу, и содержание, и метод? Надо говорить не о зависимости методики от смежных дисциплин, а о взаимосвязи их и обратном влиянии методики на смежные дисциплины" [Кудряшев Н.И. О некоторых актуальных задачах методики литературы // Литература в школе. 1948. № 1. С. 57] и "…дело…в том, что вообще нет смежных и не смежных наук. С точки зрения методологии все вообще иначе: все мы живем в одном, едином предметном мире, и все имеем право на исследование любого объекта. Все науки делятся (по Ф. Энгельсу) в зависимости от той формы существования, материи, которую они изучают. У каждой свой предмет" [Пассов Е.И. Методология методики: теория и опыт применения. Липецк: Изд. ЛГПУ, 2002. С. 12].

Ответьте на вопрос: как решалась эта проблема в методике второй половины XX – начала XXI в.? Пошли ли исследователи по пути, предложенному Б.М. Эйхенбаумом?

2.4. Почему принцип, наряду с другими (какими именно?), относят к базисным категориям методики?

3. Презентация самостоятельно составленного кластера (таблицы, слайдов и др.) и его защита.

Литература

Основная

Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения. Дидактика и методика: учеб. пособие. М., 2007. С. 71–72.

Методика преподавания литературы / под ред. З.Я. Рез. М., 1977. С. 10–19.

Пассов Е.И. Русское слово в методике как путь в мир русского слова, или Есть ли у методики будущее? СПб., 2008. С. 22–29.

Романичева Е.С. Как "переводить теорию в методику"? (Заметки на полях книги Н.Л. Лейдермана "Уроки для души. О преподавании литературы в школе") // Литература. 2006. № 19.

Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь. М., 2008.

Эйхенбаум Б.М. О принципах изучения литературы в средней школе // История литературного образования в российской школе: хрестоматия /автор-сост. В.Ф. Чертов. М., 1999. С. 272–290.

Дополнительная

Голубков В.В. Теоретические основы методики литературы в средней школе (к постановке вопроса) // Литература в школе. 1946. № 1 (в сокращении статья опубликована в кн.: Методика преподавания литературы в советской школе: хрестоматия / сост. Я.А. Роткович. М., 1969. С. 317–332).

Курдюмова Т.Ф. Принципы изучения литературы в средней школе и пути их реализации // Проблемы преподавания литературы в средней школе / под ред. Т.Ф. Курдюмовой. М., 1985. С. 7–17.

Романичева Е.С. О границах учебного предмета "литература", или "несвоевременные" размышления над статьей Б. Эйхенбаума "О принципах изучения литературы в средней школе" // Русская словесность. 2006. № 1. С. 2–5.

Романичева Е.С. "…У кого уяснены принципы… у того не только в голове сумбур, но и в делах чепуха" // Русская словесность. 2010. № 6. С. 3–6.

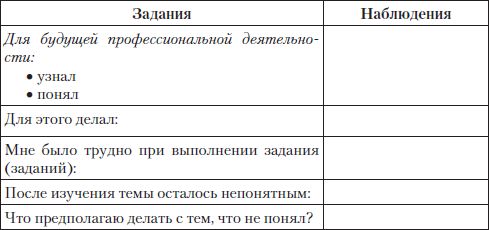

Методическая рефлексия

В конце изучения каждого раздела/темы вам предстоит заполнять страницу "Дневника профессиональных наблюдений". Перед выполнением задания познакомьтесь с принципами методической рефлексии, помещенными на страницах 269–270. Практикума, и по итогам изучения раздела заполните первую страницу дневника. Такое задание вам предстоит выполнять после изучения каждого раздела.

Раздел 2. Основные этапы развития методической науки

Тема 1. Академическое и воспитательное направления в отечественной методике

Вопросы и задания

Теоретический блок

При подготовке к занятию разделитесь на две группы и выполните следующие задания:

Первая гриппа

1. Прочитайте фрагмент книги Ф.И. Буслаева– "О преподавании отечественного языка" и подготовьтесь к его обсуждению по следующим вопросам:

– Какие задачи ставит ученый перед педагогической теорией?

– В чем Ф.И. Буслаев видит отличие "ученой методы от научной" (глава "Предмет и метода преподавания")? Почему в центр своего внимания он ставит личность ученика?

– Какое место и почему Буслаев отводит чтению? Каким произведениям и почему должно быть отведено центральное место в курсе? Что вкладывает ученый в понятие "филологическое чтение" (глава "Чтение")?

– Что представляет собой история литературы в системе Буслаева? Как она может изучаться в школе (глава "История литературы")?

– Какие письменные работы предлагаются, а какие отвергаются Буслаевым? Как это объясняется (глава "Письменные упражнения")?

2. Почему книгу Ф.И. Буслаева "О преподавании отечественного языка" можно считать первым научным трудом по методике преподавания литературы, хотя она в основном посвящена проблемам "преподавания отечественного языка"?

3. Можно ли сказать, что методическая концепция А.Д. Галахова выстроена на тех же теоретических положениях, что и книга Ф.И. Буслаева, или же она последовательно развивает и дополняет их?

Индивидуальное задание. Познакомьтесь с фрагментом методического труда Л.И. Поливанова "О хрестоматии как руководстве при учении отечественному языку в средних учебных заведениях" и дайте развернутое обоснование или опровержение мнения В.В. Голубкова о том, что от "линии Буслаева" ведет начало логико-стилистическое направление в отечественной методике, с наибольшей полнотой воплотившееся в методике Л.И. Поливанова.

Вторая группа

1. Какие общие принципы преподавания устанавливает В.Я. Стоюнин в своем методическом труде "О преподавании русской литературы"? Что они определяют? Какие задачи ставит перед курсом словесности? Какую и почему выделяет как главную? Как отвечает методист на вопросы что и как нужно читать?

2. Какие принципы преподавания словесности отстаивает В.И. Водовозов в своем труде "О воспитательном значении русской литературы"? Какой принцип и почему кладется методистом в основу изучения литературных произведений? Как он определяет "педагогическую цель" изучения словесности и какой путь ее достижения предлагает в книге "Словесность в образцах и разборах"? Что такое "умение читать", по Стоюнину?

3. Что вкладывает В.П. Острогорский в понятие литературное образование? Какие этапы и части его выделяет? Какова, по мнению методиста, основная цель уроков словесности? Что такое смешанный метод преподавания?

4. Что общее можно выделить во взглядах методистов на преподавание словесности и чем различаются их точки зрения? Согласны ли вы с мнением В.В. Голубкова, который считает В.Я. Стоюнина и В.И. Водовозова сторонниками образовательно-воспитательного чтения, а В. П. Острогорского относит к сторонникам художественно-эстетического чтения?

Индивидуальное задание. Дайте развернутый ответ на вопрос, какие идеи В.Я. Стоюнина, В.И. Водовозова и В.П. Острогорского развивает ЦП. Балталон в своей книге "Воспитательное чтение", а от каких отказывается? Какие особенности "воспитательного чтения" выделяет методист?

Общее задание

Познакомьтесь с отрывком из статьи А.П. Скафтымова "Преподавание литературы в дореволюционной школе", ответьте на вопрос, насколько правомерно рассматривать преподавание литературы в школе в связи с влиянием на него литературной критики.