Дополнительная

Всероссийская проверка сочинения: ставим отметку коллективно // Литература. 2007. № 7.

Зинин С.А., Новикова Л.В., Марьина О.Б. Литература. Типичные ошибки при выполнении заданий Единого государственного экзамена. М., 2009.

Райский С.И., Ерохкина Е.Л. Проверка и оценка письменных работ по литературе: метод, пособие. М., 2005.

Трошина Р.Б. Сочинение как вид учебной работы и его оценка в современной системе школьного филологического образования (к проблеме оценивания школьного сочинения) // Русская словесность. 2000. № 1. С. 33–35.

Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому государственному экзамену см. на сайте: www.ege.ru ("Демонстрационный вариант ЕГЭ по литературе-2010")

Раздел 11. Работа в старшей профильной школе

Тема 1. Уроки литературы и занятия элективного курса в профильных классах

Вопросы и задания

Теоретический блок

1. Познакомьтесь с "Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования" в школе.

– Чем мотивирована необходимость перехода на профильное образование?

– Каковы цели и задачи профильного образования в школе?

– Какие предметные блоки включает в себя учебный план специализированного обучения?

– Каково назначение элективных курсов (ЭК) как обязательных для изучения учебных предметов по выбору учащихся?

2. Проанализируйте программы разных авторских коллективов для общеобразовательного и профильного уровней изучения литературы. Выявите принципиальное отличие в содержании программ. Определите, каким образом осуществляется углубленное изучение предмета (за счет расширения массива чтения; за счет увеличения количества часов на изучение той или иной темы).

3. Сопоставьте методические рекомендации к изучению конкретной темы в общеобразовательном и профильном классах (пособие, класс, тема – по выбору студента). Выделите различия в

– количестве уроков, отведенных на изучение темы;

– круге вопросов и проблем, рассматриваемых на уроках;

– объеме теоретико-литературных понятий (актуализируемых, формируемых, обогащаемых и т. п.);

– обращении к литературно-критическому материалу;

– выборе форм организации обучения;

– выборе методов и приемов, форм обучения на уроках.

4. Познакомьтесь с одним из интерактивных видов лекций.

Виды лекций на занятиях в профильных классах

Текст лекции-брейнстормит (составлен учителем Е.А. Барской, г. Пенза):

В наследии И.С. Шмелева есть небольшой сборник рассказов (включает всего три произведения), потрясающий по глубине и художественной выразительности. Название сборника "Как я встречался с Чеховым" указывает на явную неофициальность "встреч" и их значимость в жизни будущего писателя.

В сборник входят рассказы: "За карасями", "Книжники… но не фарисеи", "Веселенькая свадьба", созданные в эмиграции в июле-сентябре 1934 года. Все рассказы автобиографические, то есть в основу каждого из них положены реальные факты из жизни писателя, а точнее – художественно осмыслены и запечатлены его встречи с Чеховым. События, описанные в рассказах, отделены друг от друга небольшими промежутками времени: в первом произведении действие происходит в июне 1885 года (Шмелеву – 11 лет); второй рассказ цикла посвящен встрече с Чеховым в январе 1886 года, рассказчику скоро будет 13 (Шмелев родился 4 октября 1873 года: "Я ответил, что скоро будет тринадцать… Я нисколько не врал, мне, действительно, через десять месяцев должно было исполниться тринадцать" [Шмелев И.С. Душа Родины: Рассказы. Воспоминания. Публицистика. М. Архангельск, 2007. С. 318]). Действие, описанное в рассказе "Веселенькая свадьба", происходит в ноябре 1886 года ("ноябрь, падает снежок" [Там же. С. 323]), когда автору только исполнилось тринадцать лет.

В доме И.С. Клименкова на Большой Якиманке семья Чеховых жила с декабря 1885 по август 1886 года. Чеховы снимали первый этаж, а второй этаж Клименков сдавал под свадьбы и поминки. Такое соседство очень мешало Чехову: "Надо мной сейчас играет свадебная музыка… Какие-то ослы женятся и стучат ногами, как лошади… Не дадут мне спать…" – писал он В.В. Билибину 14 февраля 1886 года.

Однако три случайные встречи стали не просто фактическим материалом для создания автобиографических произведений. Что же сближало Шмелева и Чехова? Прежде всего происхождение и среда, окружавшая их в детстве. В первом и втором рассказах цикла Шмелев изобразил "благословенное Замоскворечье" с мягким юмором, истинно чеховским – чуть печальным и грустным. Образ писателя создан не ярко, в полутонах; его мудрость и доброта, искренность в общении с детьми очаровывают юных героев, вселяют в них уверенность в то, что мир строится на основе справедливости. В третьем рассказе Чехов появляется лишь на мгновение, но чеховская интонация в нем слышнее: мещанский мир Замоскворечья изображен ироничнее, обыденнее, тоскливее, нежели в двух первых произведениях цикла. Эту встречу можно назвать "творческой", в отличие от двух первых – бытовых. Повзрослевший герой рассказа начинает оценивать происходящие события сквозь призму видения их писателем, замечает убогость и пошлость мещанской среды, так ненавистной Чехову.

Перу Шмелева принадлежат две статьи, посвященные творчеству Чехова (1945 и 1947 гг.), в которых автор раскрывает свое творческое кредо, рисует свой идеал писателя: "Он [Чехов] не потрясал, не воспламенял, не учил. Он только рассказывал, с юмором или нежной грустью, касался чего-то неясного в душе, что-то напоминал, забытое, грустил о чем-то, мечтал о прекрасной жизни, "которая будет лет через триста…" [Ив. Шмелев. Творчество А.П. Чехова // Русская речь. № 1. 1995. С. 51]; "Чехов и прост, и ясен, и – глубок. Его творчество, при внешне-увлекательной легкости, – творчество глубокого вздоха, целомудренно-прикровенно. Принимать его надо сердцем, и тогда многое открывается: и скорбь, и горечь, и возмущение" [Там же. С. 55].

Шмелеву Чехов дорог тем, что "остался самим собой, верный тайникам своей совести, художественной правде… созерцал глубины жизни, вечные глубины" [Там же. С. 56]. Шмелев находил в творчестве Чехова нравственный потенциал, видел философскую глубину и изящество мысли. Поэтому обращение Шмелева к образу Чехова в собственном творчестве не случайно: для него писатель в обыденности не перестает быть художником, оценивающим мир по-своему, умеющим наслаждаться его красотой и грустить от его несовершенства, но при этом вселять в других веру в торжество справедливости.

Рассказ А.П. Чехова "Свадьба с генералом" был впервые напечатан в 1884 году в журнале "Осколки".

И.С. Шмелев создал рассказ "Веселенькая свадьба" в сентябре 1934 года, находясь в эмиграции во Франции.

В заглавие шмелевского рассказа вынесена реплика Чехова, имеющая явно выраженный оценочный характер. Рассказ "Веселенькая свадьба"

– это аллюзия на чеховский рассказ "Свадьба с генералом", создающая определенный "горизонт ожиданий": кажется, Шмелев будет разрабатывать проблематику чеховских рассказов, осмысляя в житейско-бытовом преломлении отсутствие в обществе высоких нравственных ценностей. Действительно, гражданские позиции писателей сходны: им одинаково ненавистно проявление пошлости и мещанства, и Чехов и Шмелев остро воспринимают проблему обнищания человеческих душ, но рассматривают ее с различных эстетических позиций.

История со свадебным генералом в чеховском рассказе заканчивается весьма неприятно: Филипп Ермилыч (не по своей воле "воспроизведенный" в генералы), униженный неожиданным откровением хозяйки, оставляет свадебный ужин. Чехов с особой остротой обнажает ханжество и пошлость описанной истории.

История, о которой повествует Шмелева, тоже далеко не веселая, а скорее драматичная: героиню рассказа выдают замуж за "ученого землемера", а влюбленного в нее Ивана Глебыча приглашают быть шафером. Намеченная в начале рассказа интрига получает развязку в финале произведения: подвыпивший шафер склоняет молодую уйти с ним со свадебного пира. Автор с грустной усмешкой повествует о выдворении Ивана Глебыча с торжества. Веселого мало, когда разрушены судьбы, а впереди – страдания. Писатель Чехов, невольно ставший свидетелем этой сцены, с прозорливостью художника оценил происходящее ("Веселенькая свадьба!").

Читательский "горизонт ожиданий", заданный рассказом Чехова, шмелевское произведение расширяет: вводя образ А.П. Чехова, художник XX века не только обращается к этическим проблемам, затронутым его предшественником, но и побуждает читателя задуматься о значимости писательского труда, его роли в переосмыслении моральных основ жизни человека.

Слово "писатель" в устах юного рассказчика приобретает особый смысл: "он", то есть писатель, все понимает до самой сути, ему ведомы законы жизни, он с "грустно-усмешливой" улыбкой взирает на жизнь и хочет ее изменить силой данного свыше таланта.

Жанровое своеобразие рассказов цикла "Как я встречался с Чеховым" способствует более глубокому пониманию авторского замысла: неуютную жизнь детей осветили несколько встреч с незаурядным человеком, ищущим в жизни совершенство и красоту (в значительной мере этому способствует использование реминисценций из других рассказов шмелевского цикла). Автобиографический герой-рассказчик чувствует и понимает интуитивно, насколько сложна жизнь писателя. Но желание открыть людям истинную красоту зовет автора вслед за Чеховым к высокому призванию литератора.

Вопросы для осмысления материала лекции:

• В содержании лекции особое внимание обращается на время встреч Шмелева-гимназиста с Чеховым и на оценку Шмелевым-писателем чеховского творчества. Что это дает для понимания образа героя-рассказчи-ка, связывающего все произведения цикла "Как я встречался с Чеховым"? Каким образом шмелевская оценка творчества своего предшественника раскрывает эстетические позиции самого писателя?

• Почему спустя сорок лет Шмелев обращается к событию, имевшему место в период его отрочества и к тому же уже художественно переосмысленному другим писателем?

• Повторите определение таких литературоведческих понятий, как "интертекстуальность", "реминисценция", "аллюзия". Какова роль в произведении Шмелева "отсылки" к чеховскому рассказу? "Задает" ли этот прием (аллюзия) направление истолкования рассказа "Веселенькая свадьба"? С какой целью в последнем рассказе используются реминисценции из других произведений шмелевского цикла о Чехове?

Пранализируйте представленный материал. Выскажите свое отношение к данному виду лекций.

Практический блок

1. Познакомьтесь с вариантом планирования темы "Творчество А.Н. Островского" (10 кл., профильный уровень; 12 часов), предложенным С.А. Зининым (программа под ред. Г.С. Меркина, С.А. Зинина).

Творчество А.Н. островского

Урок 1 (29). Жизненный и творческий путь великого русского драматурга.

Историко-биографический очерк с привлечением материала раздела и рекомендованной литературы.

Урок 2 (30). Быт и нравы замоскворецкого купечества в комедии "Свои люди – сочтемся".

История создания пьесы, анализ экспозиции и завязки действия, характеристика основных персонажей (с опорой на задания учебника).

Урок 3 (31). Конфликт "старших" и "младших" в комедии Островского "Свои люди – сочтемся".

Проблемный анализ текста с привлечением материала раздела учебника.

Уроки 4–5 (32–33). Герои и проблематика комедии "Лес".

Урок-семинар по итогам выполнения самостоятельного анализа текста учащимися (см. соответствующий раздел учебника).

Урок 6 (34). Мир города Калинова в драме А.Н. Островского "Гроза".

Анализ экспозиции и образной системы пьесы с опорой на материал раздела учебника.

Урок 7 (35). Катерина и Кабаниха – два полюса нравственного противостояния.

Сопоставительный анализ с отработкой понятий "семейно-бытовая коллизия", "речевая характеристика" (см. материал раздела).

Уроки 8–9 (36–37). Трагедия совести и ее разрешение в пьесе.

Образ Катерины в свете критики. Урок-семинар с привлечением вопросов и заданий раздела учебника, с опорой на критические статьи НА. Добролюбова иД.Н. Писарева.

Урок 10 (38). Образная символика и смысл названия драмы "Гроза".

Урок-обобщение с использованием материалов раздела учебника и рекомендуемой литературы.

Уроки 11 12 (39 40). Сочинение по проблематике изученной темы (с использованием учебно-методической части раздела учебника).

Творчески переработайте предложенный вариант и составьте на его основе планирование данной темы для изучения ее в 10 классе негуманитарного профиля (базовый уровень; 5 часов). Подумайте, какие уроки (номера уроков) следует исключить вообще или изменить (сократить) количество часов на их проведение. Обоснуйте свою позицию.

2. Разработайте на основе планирования С.А. Зинина конспект вводного урока (профиль класса – по выбору студента). Продумайте возможность использования на уроке интернет-ресурсов или аудиоучебника.

3. Составьте аннотации к двум программам элективных курсов разных видов (программы – по выбору студента).

4. Разработайте конспект занятия по одной из программ ЭК с использованием новых образовательных технологий (программа, тема занятия – по выбору студента).

Методические рекомендации к изучению темы

1. Проверка результатов работы по заданию Теоретического блока.

2. Анализ программ разных авторских коллективов для общеобразовательного и профильного уровней изучения литературы.

3. Обсуждение результатов сопоставительного анализа методических рекомендаций к изучению конкретной темы в общеобразовательном и профильном классах.

4. Обсуждение материала лекции-брейнсторминг.

5. Анализ вариантов планирования темы "А.Н. Островский" в 10 классе, составленных на основе творческой переработки предложенного планирования

6. Презентация и обсуждение конспект урока литературы, разработанного на основе планирования С.А. Зинина.

• При разработке вводного урока (по страницам биографии и творчества драматурга) вы можете обратиться к вводному уроку-лекции, представленному ниже.

Н.В. Беляева Методика дифференцированного обучения в старших классах

Вводные уроки-лекции < фрагмент>

<…> Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией видеоматериалов, чтением наизусть, выступлениями учащихся и т. п. Для активизации познавательной деятельности желательно знакомство учащихся со статьями учебника, планирование индивидуальной работы, включение в лекцию сообщений о ее итогах, а также обучение составлению планов, тезисов, конспектов, обсуждение проблемных вопросов. Материал на вступительном уроке к теме может излагаться проблемными блоками, что активизирует мыслительную работу учащихся.

Для дифференцированного обучения на вводных уроках-лекциях в старших классах необходимы разнообразные индивидуальные и групповые задания для самостоятельной работы, направленные на совершенствование разных сфер читательского восприятия и литературного развития и учитывающие интересы и склонности учащихся. Это составление хронологических таблиц, историко-культурных комментариев, интерпретация самостоятельно прочитанных текстов, сопоставительный анализ, изучение литературно-критической и мемуарной литературы и др.

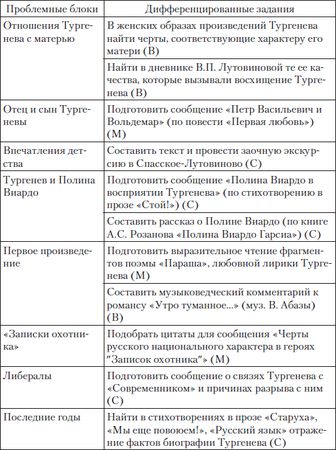

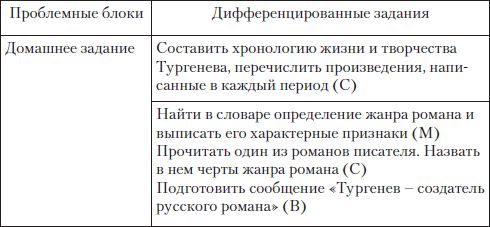

Так, на уроке "И.С. Тургенев: страницы биографии и творчества" в лекцию учителя, изложенную проблемными блоками, могут быть включены сообщения учащихся, ориентированные на развитие разных сфер литературной подготовки.

Высокий уровень сложности заданий (В) предполагает исследовательскую деятельность школьников, средний (С) – частично-поисковую, минимальный (М) – репродуктивную.

Количество заданий, включенных в урок, определяется учителем и зависит от уровня подготовки класса. Часть из них может выполняться самостоятельно в ходе изучения темы.

Используя предложенный вариант урока в качестве образца, продумайте проблемные блоки и дифференцированные задания для учащихся по вашей теме.

7. Мини-лекция учителя "Виды и функции элективных курсов по литературе. Виды учебной деятельности и формы ее организации на занятиях элективного курса".

8. Представление аннотаций к программам элективных курсов.

• При составлении аннотаций необходимо обратить внимание на следующие моменты:

– название программы, профиль класса, на который она ориентирована;

– цели и задачи изучения элективного курса;

– принципы построения курса;

– содержание элективного курса;

– аннотации к темам, их особенности (подробные, краткие; поясняют только содержание темы или содержат еще и методические рекомендации т. п.);

– наличие тематического планирования;

– формы контроля результатов освоения элективного курса;

– вывод-оценка.

9. Представление и обсуждение конспектов занятий по разным программам элективных курсов.

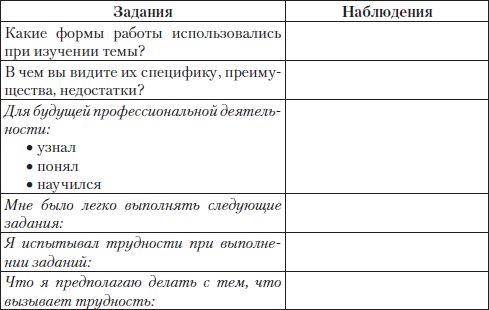

Методическая рефлексия

Литература

Основная

Гузеев В. Содержание образования и профильное обучение в старшей школе // Народное образование. 2002. № 9.

Ермаков Д.С., Петрова Г.Д. Создание элективных учебных курсов для профильного обучения // Школьные технологии. 2003. № 6.

Зинин С.А. Методические рекомендации по использованию учебников: В.И. Сахаров, С.А. Зинин "Литература XIX века" (10 кл.); В.А. Чалма ев, С.А. Зинин "Русская литература XX века" (11 кл.) при изучении предмета на базовом и профильном уровнях. – М., 2005.