По мере взросления усиливается и интерес к оценке со стороны сверстников: ребёнок переживает, что о нём подумают и скажут другие дети. И агрессия – часто маскировка робости, нерешительности, страха уронить себя в глазах ребят. Выразительная и лаконичная иллюстрация – рассказ Веры Осеевой "На катке". Витя уверенно рассекал на коньках под одобрительными взглядами двух других мальчишек и случайно задел девочку…

"– Я нечаянно… – сказал он, отряхивая с её шубки снег. – Ушиблась?

Девочка улыбнулась:

– Коленку…

Сзади раздался смех.

"Надо мной смеются!" – подумал Витя и с досадой отвернулся от девочки.

– Эка невидаль – коленка! Вот плакса! – крикнул он, проезжая мимо школьников…"

Групповая среда становится питательной почвой для формирования агрессивных образцов поведения, причём даже у рёбенка из вполне благополучной семьи, психически здорового и не имеющего органических (болезненных) предпосылок к агрессивности.

Почти в любой детской группе имеются изгои, отверженные, "козлы отпущения", "мальчики для битья" – как постоянные жертвы словесных нападок и рукоприкладства.

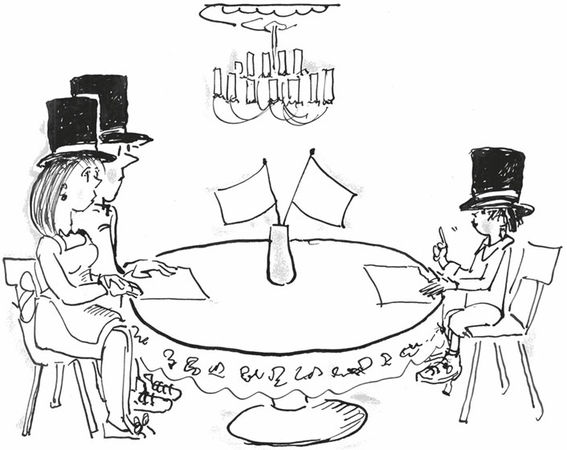

Такие детишки чаще других становятся объектами такой специфической формы агрессии, как буллинг (англ. bully – "задирать, запугивать") – травля, третирование, враждебное преследование одного из членов коллектива со стороны остальных членов коллектива или его части. Сущность буллинга хорошо отражена в ироническом вопросе: "Против кого дружите?" Нередко подобные нападки заканчиваются трагически, даже в начальной школе…

"– Мы тебя ненавидим! – кричали шестнадцать мальчиков и девочек, окруживших Майкла; дела его были плохи. Перемена уже кончалась, а мистер Ховард ещё не появился.

– Мы тебя ненавидим!

Спасаясь от них, Майкл вскочил на подоконник. Они открыли окно и начали сталкивать его вниз. В этот момент в классе появился мистер Ховард.

– Что вы делаете! Остановитесь! – закричал он, бросаясь на помощь Майклу, но было поздно…"

(Рэй Брэдбери "Поиграем в "Отраву"")

К словесному буллингу относятся постоянные обзывательства, насмешки, распространение обидных слухов и злобных сплетен, жестокое разыгрывание, групповые наветы, объявление бойкота. Физический буллинг – это регулярные пинки, тычки, щипки, посягательство на личные вещи (отнимают, прячут, портят). Как правило, инициаторы подобных действий – одни и те же дети, которых и называют буллерами.

В качестве реального примера – дословный рассказ мамы шестилетнего мальчика (по её просьбе изменены только имена детей).

Мой сын в детском саду. Петя будит его во время тихого часа и говорит: "Одевайся и уходи из группы, а то мы с Димой тебя будем бить!" Когда мой Саша что-то хорошо сделает, Дима ему говорит на ухо плохие слова. Саша пытается об этом сказать воспитателю, но Дима всё отрицает. Иногда они врут про Сашу, что он сказал матом, ударил кого-то, украл что-то из группы.

Часто дети в группе обзываются на моего сына, угрожают побить, дразнят, ябедничают, придумывают неприятные вещи. Например, что Саша снимал трусы в спальне, хотя этого не было. Или: Саша нарисовал красивую машинку, его рисунок и рисунки других детей повесили на стенд. Петя посмотрел и сорвал листок Саши и бросил его за шкаф, сказав, что тот сам его украл.

Мне приходится иногда говорить с Петей и Димой, порой – поругаться. После этого Сашу оставляют в покое, зато переключаются на других детей. Например: Дима положил в свой шкаф огрызок яблока и сказал, что это сделала Полина (её шкафчик – рядом)…

Разновидность буллинга – хейзинг (англ. haze – "зло подшучивать над новичком") – издевательства над новыми одноклассниками, детьми в детсадовской группе. В общем смысле это интеграция в коллектив через насилие: жестокое обращение, унизительные и болезненные испытания, традиции, ритуалы. Словесные формы хейзинга: злые розыгрыши, грубые шутки, угрозы, высмеивание.

Вспомним весьма жёсткий советский кинофильм "Дом с привидениями" (1987): новенькой второкласснице устраивают нешуточное испытание – провести час в "доме с привидением", роль которого должна исполнить большая чёрная собака. И лишь после этого девочку должны принять в компанию…

Таким образом, у детей уже достаточно рано появляется отрицательный опыт общения, накапливаются негативные наблюдения за поведением других людей. Причём не только сверстников, но и взрослых. Более того, то и дело возникают ситуации, в которых агрессия кажется не то что приемлемой и допустимой, но даже нужной и полезной!

Едва ли не ежедневно ребёнок обнаруживает доказательства поговорки "Наглость – второе счастье". Дедушка повысил голос в трамвае – ему уступили место. Мама поругалась с продавцом – ей обменяли некачественный товар. Сам пригрозил обидчику в детском саду – тот быстро вернул отнятую игрушку.

Подобные "открытия" формируют ущербную и искажённую картину мира: агрессия представляется доступным, лёгким и эффективным средством достижения цели, получения желаемого, настаивания на своём. Возникает иллюзия всесилия грубости. И ребёнок оказывается в положении Незнайки в Солнечном городе.

"Незнайка во все глаза смотрел на всё, что творилось вокруг, и то и дело сталкивался с прохожими. Это его очень сердило. Обычный прохожий, столкнувшись с Незнайкой, говорил "извините", а Незнайка, вместо того, чтоб вежливо ответить "пожалуйста", сердито ворчал:

– Да ну вас к лешему!

– Это нехорошо, – сказала ему Кнопочка. – Если перед тобой извиняются, ты должен сказать "пожалуйста".

– Ещё чего захотела! – ответил Незнайка. – Если каждому говорить "пожалуйста", то дождёшься, что кто-нибудь и на голову сядет"….

Очень важная особенность агрессии – неразделимость в ней словесного и физического, сплав речи с действием.

"Уколоть", "уязвить", "поддеть", "припечатать" – все эти метафоры словесного выражения грубости и гнева, злости и злорадства отсылают к вполне конкретным физическим действиям. Слово способно ранить, калечить, сражать наповал.

Материальность речевой агрессии отражена в этимологии многих слов, называющих её разновидности. Например, сарказм – буквально древнегреч. "разрывать мясо". Оскорблять – исходно означает "причинить боль" (ср. скорбь – "боль, горе, беда") и отдалённо связано с древнегреч. "заставляю съёживаться". Дразнить – этимологически восходит к праслав. "бить" и "драть"; клеветать – к "клевать".

У детей, живущих в мире буквальных смыслов и исходных понятий, это принимает максимально выраженные и очевидные формы. В детстве абсолютно всё – и хорошее, и плохое – имеет вещные, зримые, осязаемые формы. Слова – это не абстрактные названия, а материальные объекты, физические знаки вещей.

При этом малыши вытряхивают внутреннюю начинку из языка – как из внешне привлекательной игрушки вытаскивают неприглядное наполнение: пожелтевшую вату, скомканную бумагу, гнилые опилки… Блистательной иллюстрацией служит рассказ Александра Грина "Гнев отца": не зная значения слова "гнев", мальчик воображает его персонифицированным ужасным существом наподобие дикого зверя.

"Отец приезжает завтра. С ним приедет гнев. Тётя будет сплетничать, что я пускал пузыри и прожёг дырку. Дырка была маленькая, но я… не хочу, чтобы гнев узнал". Дальше маленький Том начинает вооружаться против Гнева под девизом "живой я не поддамся ему", пытается похитить дядин пистолет, а в конце расстреливает из отцовского револьвера статуэтку индийского божка, приняв её за своего грозного врага…

Наконец, значимый момент для понимания детской агрессии – это степень понимания ребёнком своего и чужого поведения. "Маленькие разбойники" ещё явно недостаточно сознают свою склонность к словесной грубости, оскорбительным выходкам и даже к рукоприкладству. Во многих случаях малыш говорит гадости или поступает жестоко не от врождённой "вредности характера", а просто "по глупости" или "со скуки", подпадая под чьё-то нехорошее влияние или не умея направить свою неуёмную энергию в позитивное русло.

Дети НА САМОМ ДЕЛЕ часто не замечают либо не понимают, что их слова и поступки могут обидеть, унизить, расстроить, опозорить, разозлить, причинить боль…

"– Нинка – вредная! Она нас Сковородками дразнит!

– Знаю я вас!.. Вы, наверное, сами первые её дразните.

– Не дразним! Не дразним! – закричали обиженно Катя с Манечкой [сёстры-шестилетки]. – Мы только очень редко ей говорим: "Кукушка-кукушка, глупая ватрушка, в лужу упала, грязи набрала"".

(Ирина Пивоварова "Однажды Катя с Манечкой")

* * *

Я её не обижала,

Только мишку подержала,

Только с мишкой убежала

И сказала: "Не отдам!"(Анна Кузнецова "Поссорились")

Почему же так происходит?

Лет до 8-10 детям свойствен эгоцентризм (лат. ego – "я" + centrum – "центр круга") – неспособность оценить ситуацию отстранённо, посмотреть на свои и чужие действия "со стороны"; восприятие своей точки зрения как единственной существующей. Причём не будем путать это понятие с эгоизмом – жизненным принципом и моральным качеством, ставящим собственные интересы человека выше интересов других людей.

Эгоцентрик видит и понимает мир исключительно со своих позиций, эгоист же преследует цели исключительно собственной пользы и выгоды. Эгоцентризм – врождённое свойство и непременный этап взросления, тогда как эгоизм – приобретаемая и присущая не каждому личностная черта.

В силу эгоцентризма маленькие дети склонны придавать свойства живого неодушевлённым предметам, ведь для них существуют только живые вещи. Одновременно малыш воображает себя "властителем мира", "владельцем реальности" и потому воспринимает окружающих людей чем-то наподобие игрушек, которыми можно распоряжаться, манипулировать, механически управлять (подробнее см. в главе 3).

Эта особенность детского мировосприятия эксплуатируется во множестве произведений, героями которых выступают игрушки: волшебные сказки Э.-Т.-А. Гофмана, А. Милна, Д. Н. Мамина-Сибиряка, пронзительный рассказ Н. Тэффи "Неживой зверь", советский мультик про Лошарика, американская "История игрушек" (Toy Story)…

Преодоление эгоцентризма – прежде всего в осознании разницы между живым и неживым, органикой и механикой.

До определённого возраста ребёнок воспринимает других людей как просто двигающихся и действующих, а не как мыслящих и чувствующих. "Уберите его отсюда!" – возмущённо и вполне серьёзно требует малыш, имея в виду… сверстника, помешавшего его игре. В этом очень типичном восклицании не только агрессия, но и особое отношение, и своеобразная оценка: живой человек и неживой предмет отождествляются, между ними не ощущается существенной разницы. А раз так – значит, ими обоими можно одинаково распоряжаться и управлять.

Таким образом, первый шаг на пути сдерживания агрессивных импульсов – это осознание того, что "двигаться" и "жить" – вовсе не одно и то же. Что жить – значит мыслить и чувствовать, переживать и сопереживать.

Разумеется, агрессия не есть норма поведения, но она – важный ключ к дверце детского сознания, ещё не скорректированного воспитанием, не отформатированного цивилизацией.

Глава 6. Детки в клетке. Как справляться с агрессией?

– Кончилась у Сусанны счастливая жизнь. Сейчас её начнут воспитывать.

– Да пора бы уж… Дрессировщика специального для неё нанять надо да кормить перестать.

Лев Давыдычев "Лёлишна из третьего подъезда"

Не злите детей: кто хочет бить, будучи ребёнком, тот захочет убивать, когда вырастет.

Пьер Буаст

Как мы уже знаем из предыдущей главы, агрессия в той или иной форме и в определённой степени свойственна большинству детей, но при недостаточном контроле она закрепляется как устойчивая форма поведения. Корректировать такое поведение – трудно, а терпеть – невозможно. Взрослые и детки – в одной клетке. Как же быть?

Прежде всего, пытаться отслеживать, фиксировать первые вспышки агрессии у малышей, личность которых наиболее пластична и находится в стадии становления. Корректируя поведение маленького агрессора, мы вольно или невольно опираемся на первый из описанных в главе 2 образ ребёнка – как недочеловека. Почему? Потому что именно в агрессии выражаются примитивные реакции, воплощаются животные инстинкты.

А уж какие слова используются для описания задир и грубиянов! Для оскорблений и насмешек используется целый словесный зоопарк! Тут и собака с котом, и козёл с бараном, и жаба со змеёй…

Выражая неприязнь, злость, презрение, мы не просто ругаемся или кричим – но рычим, ворчим, шипим, визжим, рявкаем, ревём. С другими людьми – грызёмся, цапаемся, собачимся, клюёмся, петушимся, выпускаем когти, скалим зубы. Всем этим мы демонстрируем не что иное, как свою животность, звериное начало.

Не зря же старик Хоттабыч наказал вредного мальчика Гогу, заставив лаять, едва лишь тому приходило в голову кого-то обругать. Не случайно и в сказке у злой сестрицы изо рта вываливались жабы, едва только она начинала говорить гадости.

Соответственно, и традиционные меры воспитательного воздействия на маленьких драчунов и грубиянов – это в основном чтение моралей, суть которых сводится к призыву: "Будь человеком!"

Задумаемся, однако, о философской подоплёке агрессивного поведения и обратимся к внутренней форме языка. О разозлённом, вспылившем, озлобившемся человеке говорят: Он вышел из себя. Возникает вполне закономерный вопрос: ГДЕ оказывается, КУДА попадает человек, когда он выходит ИЗ себя, попадает ЗА пределы своей личности? Сложно представить, страшно подумать…

В состоянии агрессии мы действительно ближе всего к звериному началу, пребываем во власти животных инстинктов. Именно поэтому можно говорить об "укрощении" маленьких вредин. Важно только помнить о том, что хороший дрессировщик – это не Карабас с плёткой, а мудрый и ласковый наставник, тонко чувствующий настроение своих подопечных.

Не менее важна и правильная воспитательная установка: реагировать не на агрессию "вообще", а на конкретные проступки; оценивать не поведение в целом ("Ваня задира!", "Катя дерзит!"), а именно те действия, в которых проявляются задиристость и дерзость. Пытаться собрать в один флакон все агрессивные выплески ребёнка и искать какое-то универсальное "противоядие" – всё равно что пытаться бороться с "мировым злом".

Кроме того, следует исходить из положительной (пусть неабсолютной и условной) установки на стремление ребёнка к добру – к хорошему, правильному, справедливому. С таким утверждением не согласятся и многие психологи, и многие философы. Но в нашем случае целесообразно и эффективно взять его за исходное, выбрать в качестве отправной точки. Итак, мы принимаем, что дети хотят быть хорошими, но у них не всегда получается.