Книга, которую вы держите в руках, – очередное издание популярного методического пособия, которое содержит около 30 сценариев оригинальных авторских психологических игр для учащихся и педагогов. Все сценарии разработаны коллективом авторов Центра психологического сопровождения образования "ТОЧКА ПСИ" и объединены общим понятием "большая психологическая игра". Большая психологическая игра – особый жанр психологической работы в образовательном учреждении, который на протяжении 6 лет разрабатывается авторами как перспективный метод и эффективная технология коррекционно-развивающей работы. Каждая игра – это "маленькая жизнь", законченный фрагмент жизнетворчества, позволяющий ее участникам освоить значимый опыт деятельности, общения, самопознания и саморазвития.

Книга позволит вам познакомиться с самим понятием большой психологической игры, ее видами и принципами создания. Вы сможете погрузиться в очень увлекательный творческий процесс создания игры и ее проживания вместе с участниками.

Каждая игра описана достаточно подробно, с необходимыми методическими приложениями, что позволяет непосредственно перенести предлагаемый методический материал в свою практическую работу.

Пособие будет интересно и полезно студентам психолого-педагогических вузов и колледжей, педагогам-предметникам, воспитателям и всем взрослым, кого волнуют проблемы воспитания и гармонизации личности детей.

Содержание:

Азарова Т. В., Барчук О. И., Беглова Т. В., Битянова М. Р., Королева Е. Г., Пяткова О. М.; под редакцией М. Р. Битяновой - Практикум по психологическим играм с детьми и подростками 1

Введение 1

"Большая" психологическая игра и ее возможности 1

Возможности психологической игры 2

"Большая" игра в контексте образовательной цели деятельности школы 3

"Большая" игра в работе школьного психолога 3

Виды "больших" психологических игр 4

Как создается "большая" игра 6

Глава 1 Игровые "оболочки" в работе с детьми и подростками 7

"Ням-Ням и его друзья" 8

"Заколдованное сердце" 11

"Калейдоскоп" 14

"Впереди у нас – пятый класс" 16

"Паровозик" 19

"Репортер-1" 20

"Виртуальный мир" 22

"Мир хаоса" 24

Приложение 1 26

Приложение 2 27

Приложение 3 27

Приложение 4 27

Приложение 5 27

Приложение 6 29

Глава 2 "Игры-проживания" в работе с детскими коллективами 29

"Волшебная поляна" 30

"Перекресток"/"Стежки-дорожки" 31

"Островитяне" 33

Глава 3 Игры с элементами драмы в работе школьного психолога 35

"Мальчики – девочки" 35

"Спасатели" 37

"Звездные перекрестки" 39

Глава 4 "Деловые" игры в работе школьного психолога 42

"Репортер-2" 42

"Экзамен" 43

Профориентационная игра "Перспектива" 44

Психологическая игра-проект "Мы строим парк" 46

Игра-проект для педагогов 48

Игровые проекты в работе с детским самоуправлением 49

Приложение 1 50

Приложение 2 51

Приложение 3 51

Приложение 4 51

Глава 5 Психологические акции в школе 52

Психологическая акция "Радуга" 52

"Радужные игры" 52

"Строим город" 53

"Рисуем настроение" 53

"Мой мир" 54

"Цвет моей души" 54

Психологическая акция "Тайный друг" 54

Психологическая акция "Следопыт" 55

Психологическая акция "Социологический опрос" 56

Психологическая акция "Пикник" 56

Приложение 1 57

Приложение 2 57

Список литературы 57

Азарова Т. В., Барчук О. И., Беглова Т. В., Битянова М. Р., Королева Е. Г., Пяткова О. М.; под редакцией М. Р. Битяновой

Практикум по психологическим играм с детьми и подростками

Введение

Вначале – несколько слов о структуре книги.

Книга состоит из пяти глав. В них дается подробное описание различных психологических игр, после каждой игры представлена ее краткая схема (ее может использовать ведущий во время проведения игры). В конце каждой главы приводятся приложения (вспомогательные материалы, иллюстрации, анкеты и т. д.) к играм.

"Большая" психологическая игра и ее возможности

Сегодня игра, без преувеличения, – самый популярный вид психологической работы как с детьми, так и со взрослыми. Соперничать с ней в популярности и распространенности могут, пожалуй, лишь тренинги. Тренинговые программы и игры сближает не только известность и востребованность, но и общая беда. Словосочетание "психологический тренинг" содержат заголовки и подзаголовки чуть ли не каждой четвертой-пятой книги по психологии на сегодняшних прилавках, однако скрывается за ним самое разное содержание: от тренинга профессиональных навыков секретарей-машинисток до духовных практик и "диагностики кармы". Примерно то же происходит и с игрой. Существует множество подходов к пониманию психологической игры, ее назначения и использования. Игрой называют и психотехнический прием, с помощью которого на 1,5–2 минуты можно настроить детей на работу в группе, структурированное действие по правилам (например, "колдунчики" или "колечко"), большое и сложное ролевое действие и многое другое. То есть мы можем констатировать, что есть множество видов игр и между ними существуют значительные различия.

О каких же играх пойдет речь в этой книге? Мы хотим познакомить читателей с жанром "большой" психологической игры в школе. "Большая" психологическая игра – это целостное, законченное действо, совершенно самостоятельное, имеющее свою внутреннюю систему целей и правил, достаточно продолжительное по времени. Это – "маленькая жизнь", которая проживается каждым участником. Она позволяет участникам получить опыт, ценный и для их настоящей, "всамделишной" жизни. "Большая игра" принципиально отличается от других видов игры тем, что для своих участников она выступает как деятельность. Наилучшим образом суть такой игры определил И. Хейзинга: "Мы можем назвать игру, – пишет он в работе "Человек играющий", – свободной деятельностью, которая осознается как "не взаправду" и вне повседневной жизни выполняемое занятие, однако она может целиком овладевать играющим, не преследует при этом никакого прямого материального интереса, не ищет пользы, – свободной деятельностью, которая совершается внутри намеренно ограниченного пространства и времени, протекает упорядоченно, по определенным правилам и вызывает к жизни общественные группировки, предпочитающие окружать себя тайной либо подчеркивающие свое отличие от прочего мира всевозможной маскировкой". В этом определении есть все исчерпывающие объяснения того, почему игра так привлекательна для любого человека любого возраста и откуда богатство ее обучающих, развивающих, совершенствующих личность возможностей.

Покажем на небольшом примере, взятом из области педагогики, в чем принципиальное отличие игры как деятельности от игры другого типа, скажем, игры как средства. Педагоги активно используют игру в качестве приема, позволяющего им решать педагогические, прежде всего учебные, задачи. Для повышения интереса детей к содержанию урока, повышения их активности, переключения внимания или отдыха, они используют различные игровые приемы. Но при этом каждый педагог хорошо понимает, что игра для него – это только средство решения учебной задачи, яркая "обертка" учебного материала. Поэтому он тщательно отбирает такие игры, которые не выведут детей из-под его контроля, не захватят их настолько, чтобы они психологически переключились с урока на игровое взаимодействие. Он отдаст предпочтение хорошо "прирученным" игровым формам и создаст урок с игровыми элементами. Таких уроков в арсенале современного учителя много и это замечательно, это можно только приветствовать. Но есть и другая возможность применения игры в учебном процессе. Назовем ее игровым уроком. В данном случае все пространство урока занимает игровой сюжет, с его игровыми правилами и игровой логикой развития событий. А все предметные знания, умения и навыки, которые хотел бы учитель передать ученикам на этом уроке (или проверить степень их усвоения), выступают игровыми средствами. Без них дети не могут и шагу сделать в игровом пространстве, не могут решить свои игровые задачи, и все же Ее Величество Игра выступает на таком уроке целью, а пресловутые ЗУНы (знания, умения, навыки) – средством. Что, согласитесь, совершенно правильно с точки зрения развивающего обучения: не жизнь (деятельность, самопознание) ради образования, а образование ради жизни и деятельности и самопознания.

Все сказанное выше можно перенести на психологическую игру. В большинстве случаев игровой прием в работе психолога выполняет подсобную функцию средства, надежного и проверенного, осуществления какой-то деятельности психолога. И иногда игра становится деятельностью. Сначала, на стадии продумывания и разработки, – деятельностью создающего ее психолога, а затем одновременно деятельностью и ведущего и участников, так как ведущий подобного действа всегда одновременно и его участник. Он играет "свою игру".

Возможности психологической игры

Почему большинство людей в любом возрасте так любят играть? Прежде всего, видимо, потому, что игра – это целостное состояние души. В интеллектуальную задачу можно погрузиться умом, испытывая при этом некоторый эмоциональный "холод". На дискотеке можно всеми чувствами уйти в танцевальное движение, но думать при этом практически невозможно. Игра (хорошо продуманная или очень тонко, по наитию, придуманная) захватывает человека целиком. Это единство мыслей, чувств и движения. Это гармоничная жизнь в образе, роли, ситуации, мире.

Кроме того, игра – это уникальное фантастическое пространство, обладающее огромным творческим потенциалом. Можно творить себя, свои отношения с другими, свое будущее и будущее мира в совершенно безопасной атмосфере и ситуации. Можно сказать себе: "Я играю роль" и позволить себе быть самим собой. Позволим себе утверждать на основе собственного личного и профессионального опыта, что в игре мы больше похожи на себя, чем в жизни. Хорошая игра – это психологический эксперимент, который ставит сам на себе каждый участник. Его результаты не всегда предсказуемы, более того – чаще всего неожиданны, а иногда – очень болезненны. И если у участника нет сил принять и осмыслить новый опыт, игра предлагает ему безопасный уход, защиту: "То был не ты, а навязанная тебе роль.

В жизни у тебя все по-другому". Это важно в любом возрасте, а в детском, подростковом – особенно.

Все описанные выше факторы создают вокруг психологических игр ауру привлекательности и вместе с тем – серьезную профессиональную проблему. Вот вы приходите в школу и слышите от детей привычную фразу: "Здравствуйте, а когда мы будем с вами еще играть?" Хорошо это или плохо? Что стоит за желанием детей участвовать в психологических "игрищах"? Мы убедились, что необходимо знать ответ на этот вопрос, так как он характеризует и уровень психологического развития, на котором сейчас находится школьник или класс, и профессионализм нашей деятельности.

Для определенной категории детей (да и взрослых) за желанием играть стоит потребность в сильных и целостных эмоциональных переживаниях. Особенно это характерно для младших школьников, пятиклассников. Для них это в целом нормально. Игры предоставляют им возможность эмоционально отреагировать на различные волнения и трудности, построить на уровне чувств отношения с окружающими, научиться контролировать и регулировать свой внутренний мир. У некоторых такое отношение к игре сохраняется долгие годы.

Для другой группы людей (в основном для школьников 11–14 лет) игра является безопасным "как бы" пространством построения отношений с окружающими людьми. Мальчики – девочки, последователи – лидеры, отверженные – "звезды" – все это системы отношений, которые подросткам невероятно трудно осознавать, строить, изменять в реальной жизни. В игре им такая возможность предоставляется. Страсть к коллективным играм огромная. Типичная просьба: "Давайте не будем сегодня разговаривать, давайте поиграем…" Во что? Да хоть в "Ручеек" (если класс на пике прояснения психосексуальных отношений, хоть в "Мафию" (если просто хочется общаться и пока – на расстоянии). В этом возрасте дети настолько же охотно играют, насколько не любят обсуждения после игры. Классическую последовательность упражнение – реакция – процесс – анализ часто приходится нарушать. Зато каждое удачное обсуждение – это подарок, очевидное свидетельство изменения межличностных отношений, внутреннего взросления участников.

Наконец, для некоторых людей (как правило, для старших школьников) характерно восприятие игры как психологической возможности. Возможности понять себя и других, увидеть и прочувствовать перспективы развития, прожить модели поведения, отношений, которые до этого казались невозможными или были недоступны. Игра выступает как лаборатория, средство познания и развития. В группах с таким отношением к игре всегда проходят бурные и длительные обсуждения, сопротивление новым игровым формам – минимально.

Эти три варианта отношения к игре выступают и как индивидуальные особенности отдельных людей, и как этапы личностного развития. В систематической работе по развитию "игрового потенциала" школьников мы видим большой смысл. И рассматриваем ее в настоящий момент как одно из важнейших направлений деятельности школьного психолога. Опыт показывает: без обучающей поддержки взрослых, само по себе такое развитие не осуществляется. Привязка различных типов отношения к определенным возрастным категориям носит искусственный характер или, скажем так, она адекватна в том случае, если дети с первых дней обучения в школе включены в систематический игровой процесс. С другой стороны, возраст диктует ограничение возможностей развития. Начните целенаправленно включать в игры семиклассников, и они в короткие сроки пройдут и первый и второй этапы "игрового развития". А восьмилетним малышам осмысление своих отношений в игре дается с огромным трудом.

Итак, игра как психологический метод в школе может быть использована как минимум для решения трех последовательных задач:

1. Научить детей жить в игровом пространстве, полностью погружаться в игровой мир и игровые отношения.

2. Научить быть свободным в игровом пространстве, осознавать свои особенности и выстраивать отношения с другими людьми.

3. Научить осмыслять игровой опыт, использовать игру как инструмент самопознания и жизненных экспериментов.

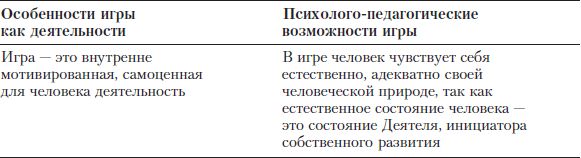

Итак, соотнесем особенности игры как деятельности и ее психоло-го-педагогические возможности.

Таблица 1 Игра как деятельность и ее психолого-педагогические возможности