Граждане, организации, учреждения и иные коллективные образования своими действиями и поступками реализуют большую часть действующих норм и на собственном опыте убеждаются в том, насколько совершенны и эффективны нормы, закрепленные законами и иными нормативно-правовыми актами. Понятно, что далеко не все нормативно-правовые установления государства по объективным и субъективным причинам удовлетворяют граждан и иных лиц. Например, нормы права могут закреплять ценности и интересы, не совпадающие с ценностными ориентациями и интересами определенной части населения, отдельной социальной группы. Норма может быть несовершенной и вследствие законотворческих ошибок, допущенных законодателем. Несовершенная, малоэффективная норма не способна должным образом регулировать общественные отношения и постоянно создает правовые конфликты, ситуации, при которых гарантированные нормой субъективные права не могут быть реализованы управомоченным лицом либо нарушенное право не получает надлежащей правовой защиты со стороны государства. Возможны иные ситуации, когда общественные отношения, нуждающиеся в правовом регулировании, остаются не урегулированными правом.

Таким образом, процесс выявления гражданами, иными лицами несовершенных, малоэффективных норм, являющихся источниками разного рода правовых конфликтов, составляет первый этап формирования права.

Второй этап формирования права сводится к осознанию той или иной частью общества либо обществом в целом наличия несовершенных норм права как социально-правовой проблемы, требующей незамедлительного решения. На этом этапе с помощью средств массовой информации, а также благодаря пропагандистской деятельности партий, общественных объединений формируется общественное мнение о том, что конкретная часть действующих норм несовершенна и нуждается в соответствующих корректировках. Одновременно могут предлагаться различные варианты норм права, которыми следует заменить действующие несовершенные нормы права.

Процесс формирования общественного мнения относительно неэффективности норм права, иных несовершенств действующего законодательства завершается внесением предложений в соответствующий правотворческий орган осуществить необходимые коррективы в действующих нормативно-правовых актах. В ряде случаев такие предложения могут вноситься субъектами, обладающими правом законотворческой или правотворческой инициативы. Например, депутат представительного органа вносит проект закона, разработанный либо им с учетом пожеланий избирателей, либо партией, членом которой этот депутат является. В отдельных странах, например в Италии, правом законодательной инициативы наделены непосредственно избиратели.

Внесение в компетентный правотворческий орган предложений по совершенствованию его нормативно-правовых актов составляет третий и последний этап формирования права. Процесс реагирования правотворческого органа на внесенную правотворческую инициативу осуществляется уже в рамках механизма правотворчества.

Социальный механизм правотворчества – это процесс, связанный с участием граждан, политических партий, общественных и религиозных объединений, иных членов гражданского общества в законотворческой и правотворческой деятельности государства, его органов.

Главная особенность этого механизма правового регулирования состоит в том, что его содержание составляет деятельность общества, граждан и их коллективных образований, прямо и непосредственно связанную с правотворческой деятельностью государственных органов и должностных лиц, подготовкой и принятием конкретных законов и иных нормативно-правовых актов. Названный признак отличает социальный механизм правотворчества от механизма формирования права, который функционирует до правотворческой деятельности государства.

Формы и методы участия граждан, политических партий, общественных объединений и иных членов гражданского общества в правотворческой деятельности закрепляются конституцией, иными основополагающими законами государства. Современные демократические государства предоставляют гражданам право участвовать в референдумах и плебисцитах, принимать участие в обсуждениях законопроектов, проводить митинги и демонстрации, иные мероприятия с целью формирования общественного мнения относительно рассматриваемых правотворческим органом проектов нормативно-правовых актов, обращаться в правотворческие органы с петициями.

Граждане и их общественные формирования, активно используя предоставленные им права на участие в правотворческой деятельности государства, побуждают правотворческие органы принимать необходимые меры по подготовке и принятию норм права, соответствующих потребностям и интересам всех или большей части населения. Именно такое воздействие общества на правотворческий процесс составляет суть и назначение социального механизма правового регулирования.

Социальный механизм правового информирования населения представляет собой процесс информирования политическими партиями, общественными организациями, средствами массовой информации граждан и иных лиц о действующих в стране законах и иных нормативно-правовых актах.

Современные конституции обязывают законотворческие и правотворческие органы публиковать принятые ими нормативно-правовые акты в периодических и иных изданиях с тем, чтобы каждый гражданин имел реальную возможность познакомиться с действующими в стране нормами права, предоставленными ему правами и порядком их реализации. Однако информированием населения о действующих нормах права помимо государства занимается весьма широкий круг негосударственных средств массовой информации: газеты, журналы, радио, телевидение. Распространением правовых знаний активно занимаются и политические партии, общественные объединения и иные негосударственные организации. Процесс распространения негосударственными средствами массовой информации, общественными организациями и политическими партиями в обществе знаний о действующих нормах права и составляет основу социального механизма правового информирования. Данный механизм органически связан с социальным механизмом правотворчества, поскольку имеет своим предметом результаты деятельности последнего, осуществляет информирование о принятых и действующих нормах права. Одновременно социальный механизм правового информирования выступает основанием механизма реализации норм права. Ибо прежде чем воплощать нормы права в конкретном поведении, нужно иметь необходимую информацию об этих нормах и знать их содержание.

Социальный механизм действия права представляет собой процесс реализации норм права в конкретных правоотношениях.

Социальный механизм реализации норм права, как и юридический механизм, объединяет в себе два различных вида деятельности: правоприменение и реализацию норм права по желанию самих граждан и иных юридических и иных лиц без участия государственных органов.

Правоприменение – это всегда властная деятельность государственных органов и должностных лиц, а также органов местного самоуправления по принятию специальных решений в целях возникновения, изменения или прекращения конкретных правоотношений. Правоприменение осуществляется государственными органами исполнительной власти, судами, органами внутренних дел, отдельными должностными лицами и завершается вынесением специального правоприменительного решения в форме индивидуального акта применения норм права.

Граждане, юридические лица, иные члены гражданского общества участвуют в правоприменительной деятельности чаще всего в качестве лиц, относительно которых принимается соответствующий правоприменительный акт. Однако возможны ситуации, когда граждане принимают непосредственное участие в деятельности правоприменительных органов в качестве присяжных заседателей, народных заседателей, общественных защитников, на общественных началах участвуют в деятельности государственных органов по охране общественного порядка, защите окружающей природной среды.

Значительно большую активность граждане и юридические лица проявляют в сфере частного права, где они в соответствии с действующим законодательством самостоятельно решают вопрос о вступлении в то или иное правоотношение, определяют другого участника правоотношения, устанавливают дополнительные права и обязанности, порядок и условия их исполнения. Решения, конкретизирующие и дополняющие законы, признаются действительными постольку, поскольку они не противоречат действующему законодательству и не посягают на права и законные интересы других лиц.

Социально-правовой контроль представляет собой деятельность общества и государства, осуществляемую в целях обеспечения неукоснительного исполнения действующих норм права путем устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также выявления и привлечения к юридической ответственности лиц, совершивших правонарушения.

Социально-правовой контроль – это прежде всего сложная и многообразная деятельность государства, основными направлениями которой являются: 1) надзор и контроль за соблюдением законности и правопорядка, надлежащим исполнением органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, гражданами и их объединениями конституции и законов;

2) принятие мер, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений; 3) выявление и пресечение правонарушений; 4) привлечение к ответственности лиц, совершивших правонарушения; 5) надзор за надлежащим исполнением мер государственного принуждения, примененных к правонарушителям; 6) стимулирование правомерного поведения путем поощрения граждан и иных лиц за особые заслуги перед обществом и государством.

Социально-правовой контроль в той или иной мере осуществляют все органы государства, в том числе и представительные. Одновременно имеются специальные органы, для которых такой контроль является приоритетным направлением их деятельности. Это, например, органы внутренних дел, прокуратура, разного рода государственные инспекции.

Социально-правовой контроль широко практикуется и в деятельности значительной части членов гражданского общества, в том числе осуществляется гражданами, их коллективными объединениями, средствами массовой информации, трудовыми и иными коллективами людей. Такой контроль, как правило, носит неформальный (неофициальный) характер. Контролю подвергается исполнение норм права, в которых непосредственно заинтересованы лица, осуществляющие такой контроль. Сказанное не исключает ситуаций, когда граждане, их коллективные образования осуществляют социально-правовой контроль в интересах всего общества или государства, например, публикуют в прессе материалы, разоблачающие коррупцию чиновников, иных лиц, власть предержащих.

Результаты социально-правового контроля выражаются как в обеспечении стабильного правопорядка в обществе, так и в совокупности выявленных и привлеченных к юридической ответственности правонарушителей.

Выше речь шла о структуре социального механизма правового регулирования. Однако для социологии права, ориентированной на изучение процессов функционирования, социального действия права, таких знаний недостаточно. Социологический подход к праву требует обстоятельного рассмотрения социальных процессов действия права, его конкретных связей с другими социальными явлениями.

Для того чтобы рассмотреть право в социологическом, деятельном аспекте, необходимо использовать дополнительный понятийный аппарат и прежде всего уяснить содержание основной категории такого подхода – деятельности и ее видового понятия – юридической деятельности.

Глава 6 Правовая социализация личности

§ 1. Детерминация процессов правовой социализации общими, групповыми и частными интересами

Правовая социализация – это часть единого процесса включения индивида в общественные отношения данного конкретного общества. Она заключается в усвоении правой культуры данного общества, в деятельностном освоении правовой действительности, в поэтапном формировании правового сознания индивида. Именно опосредование интрапсихологическими и внутриличностными структурами особенностей правовой действительности позволяет обеспечить устойчивое правовое поведение.

В ходе социализации у граждан может сформироваться как позитивное, так и негативное отношение к явлениям правовой действительности: законам, органам власти, способам правового регулирования и т. д.

Позитивное отношение формируется только в том случае, если в законах адекватно отражаются как общие, так и групповые и частные интересы. Существуют различные точки зрения на то, как на основе интересов различных социальных слоев, групп и отдельных граждан должен выявляться общий интерес. На наш взгляд, именно государству должна принадлежать ведущая роль в определении общего интереса, поскольку общий интерес должен конкретизироваться в целях правового регулирования.

По нашему мнению, определение целей правового регулирования, как правило, лежит за пределами права. Исходным моментом является определение (разработка) государственной политики в той или иной сфере регулирования. Следует согласиться с положением, признанным как в праве, так и в социологии: "Политика есть учет и представление многочисленных интересов, которые имеют место в обществе. По мере того, как массы осознают свои классовые, национальные, групповые и прочие интересы, они начинают действовать в соответствии с ними, а власть, как центральный момент политики, нужна для проведения тех или иных интересов в жизнь" [11] .

Только на основе определения приоритетов деятельности государства, его функций в конкретной сфере регулирования определяются цели правового регулирования. При формулировании целей правового регулирования в объекте социального управления выделяются те стороны, которые превращают этот объект в предмет правового регулирования, устанавливаются пределы государственного вмешательства, выбираются методы правового воздействия, определяются отрасли права и конкретные законы, которые необходимо принять в соответствии с разработанными целями государственной политики в данной сфере управления.

В настоящее время, на наш взгляд, несколько смещаются акценты в сторону юридизации целей государственной политики. Важно учитывать, что процедурная и процессуальная регламентированность стратегических политических решений, принимаемых государственными органами, не должна влиять на их содержательную сторону.

В этом аспекте интересны попытки сформулировать цели государственной политики в текстах базовых законов. Как правило, они излагаются декларативно, в предельно обобщенной форме. Так, в п. 1 ст. 11 Закона "О науке и государственной научно-технической политике" перечислено 11 основных целей государственной научно-технической политики. Этот перечень, с одной стороны, не является исчерпывающим, а с другой – достаточно сложен для конкретной реализации. Таким образом, на основе любой из сформулированных целей можно принять любое решение. Поскольку закон – это всегда нормативный акт прямого действия, включение в его текст положений, которые могут быть использованы неоднозначно, существенно затрудняет его реализацию. Полагаем, что в текстах законов целесообразно определять только полномочия органов государственной власти в области формирования и реализации (практического осуществления) политики.

Введение в текст закона даже принципов, которыми должно руководствоваться государство в своей деятельности, дает возможность субъектам права, преследующим частные или групповые интересы, толковать конкретные государственные решения с точки зрения их соответствия этим принципам. В результате существенно затрудняется реализация данного закона. Роль государства в определении интересов, которые оно должно защищать, некоторыми авторами неоправданно ограничивается.

Так, при помощи понятия "правообразование" [12] выстраивают механизм социального обусловливания права, в котором выделяются три стадии:

• возникновение потребности в юридическом регулировании соответствующих отношений;

• преломление в правовом, нравственном, политическом сознании потребностей и интересов, формирование общественного мнения;

• деятельность государства в лице его компетентных органов по принятию правовых норм – правотворчество.

Таким образом, роль государства сводится только к деятельности компетентных органов по изданию законов. С нашей точки зрения государству принадлежит и должен принадлежать приоритет при выявлении общего интереса. Именно на основе представлений об общем интересе государство вырабатывает политику в той или иной сфере регулирования.

Если исследовать понятийный аппарат граждан, то для большинства государственный и общий интерес являются синонимами.

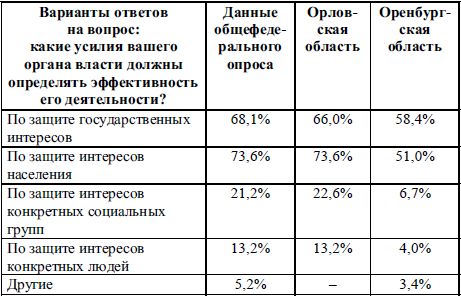

Так, опрос государственных служащих показал [13] , что государственные интересы и интересы населения для государственных служащих – совпадающие понятия. Практически одно и то же количество респондентов ответили, что основная задача той государственной структуры, в которой они работают, – защита интересов населения и государственных интересов. То, что защита интересов населения несколько более акцентирована, – скорее всего следствие давления на их позицию доминанты группового общественного мнения "среднего класса", противопоставляющего государственные интересы частным. То, что защита интересов населения - это защита общих интересов, подтверждается невысоким числом ориентированных на защиту интересов конкретных людей (13,2 %).

Как уже говорилось, право, являясь регулятором общественных отношений, прежде всего выражает интересы различных социальных групп и общностей. Эти "интересы весьма многообразны, и право призвано их выразить в нормативно-концентрированной форме" [14] .

Результаты опроса 1053 госслужащих, июнь – июль 1998 г.

В связи с этим возникает необходимость ввести понятие "законный интерес", под которым многие авторы понимают закрепленный или признанный законом интерес, гарантированное государством юридическое дозволение [15] .

Борьба в сфере принятия законов является отражением борьбы интересов различных социальных слоев и групп. Не определив по существу различий в интересах и не встав открыто на ту или иную позицию, законодатель не может создать непротиворечивую, эффективно действующую систему законодательства.

Правовая система, закрепляющая определенный правопорядок, может ориентироваться на различные схемы взаимоотношения "индивид – общество" (разные способы соотношения частного и общего интересов).

В современных промышленно развитых странах в основе вычленения общего интереса лежит процесс конкуренции частных интересов, и задача государства – при помощи правовых средств гарантировать определенные правила конкуренции этих частных (групповых) интересов.

Действующая же до сих пор в России правовая система была построена таким образом, что до возведения в закон общего интереса проходил длительный период, в течение которого определялось, в чем же этот общий интерес заключается. Способы определения общего интереса были не правовыми, но социально обусловленными. Безусловно, имели место и волюнтаризм, и ошибки, и значительный субъективизм в определении общего интереса, но отсутствовала возможность осознанного возведения в закон интересов определенной группы или слоя в ущерб интересам иных групп и слоев.