Процессами с однокачественными и одноуровневыми характеристиками занимаются разделы математики – интегральное и дифференциальное исчисления, а так же тригонометрия, если процессы носят циклический характер. Системная аналитика должна заниматься оценкой взаимодействия и прогнозирования развития разнокачественных и многоуровневых, т. е. гиперкомплексных систем – объектов и процессов. Оценка воздействий и взаимодействий производится в ОТНОСИТЕЛЬНЫХ величинах, т. е. их физическая сущность при делении показателя на своё значение выбранного базового периода просто сокращается, остается за скобками (одно слагаемое полинома отвечает за тонны хлопка, другое за метры ткани, третье за курс валют и т. д.). Смешной пример: на столе лежат три предмета. Мы знаем, что один из них круглый, второй – деревянный, третий – синий. Вопрос для аналитика – составляют ли они систему, и как она себя может повести? А ведь в этой шутке есть доля истины, аналитикам постоянно приходится иметь дело с фрагментизированными предметами и разнородными явлениями.

Сложность современного системного исследования часто обусловлена многими причинами. Среди них отметим недостоверность или полное отсутствие первичных эмпирических данных, закрытие или сознательное искажение информации, а так же отсутствие общепризнанных математических, статистических моделей и подходов (часто ещё специально тщательно скрываемых в серьезных исследованиях), расхождения в сущностных интересах (во взглядах, подходах, принципах) различных групп исследователей, школ, государственных и частных структур и институтов. В этих моментах скрыты секреты системного анализа. Бывают и иные причины, например доктринального характера, когда исследователю вообще предлагают исследовать миф – насколько экономика должна быть экономной или что-то в этом роде.

Выбор подходов является весьма креативным делом аналитика и во многом зависит от его типа логики, жизненных и профессиональных установок, жизненного опыта. Подход к аналитическому исследованию определяет общую ориентацию, стратегический ракурс и конкретные параметры его рассмотрения, ключевые акценты. Так, например, если мы рассматриваем предмет (явление, процесс) с точки зрения исторического подхода, то для нас, прежде всего, будут важны и значимы его аналоги в прошлом, вопросы онтогенеза – происхождения, становления и развития этого предмета. Логика должна опираться на историю, а история на логику. Подход определяет общую логику движения мысли по объекту, реперные точки, которые позволят сделать исследование цельным и последовательным.

Принципы изучения и анализа предметной области. Большую роль в методологии играют принципы, на которых строится изучение и анализ предметной области. Принципы науки – это специфические её формы, отражающие сущности способов связей явлений между собой. Такую роль они выполняют во всех без исключения науках.

Среди них наиболее важными являются принципы, вытекающие из диалектики, как важнейшей части философии. О них уже частично шла речь в предыдущих книгах. В аналитической работе в той или иной степени используется вся палитра этих принципов. Среди ключевых следует назвать следующие принципы:

• адекватного отражения, сознательной рефлексии,

• комплексности,

• системности,

• распредметизации,

• проблематизации,

• развития,

• функционирования,

• детерминизма,

• выявления сущностных связей,

• единства формы и содержания,

• единства количественных и качественных характеристик,

• единства теории и практики.

Эти принципы являются своеобразным базовым алгоритмом мыследеятельности аналитика при изучении предметной области и во многом зависят от той теоретической школы, в которой он обучался. Система философских, общенаучных принципов "онтологического ряда" может быть представлена в следующем виде:

принцип бытия →

принцип материального единства мира →

принцип неисчерпаемости материи →

принцип связи →

принцип развития →

принцип детерминизма →

принцип системности →

принцип функционирования.

Каждый из представленных принципов, являясь формой философского знания, отражает специфические всеобщие способы связи явлений действительности. Это очень важно подчеркнуть, поскольку главное предназначение принципов как форм научного знания – отразить сущность способов, последовательностей связей явлений конкретной предметной области.

В аналитике ключевую роль играет принцип системности, который является общенаучным, философским принципом. Категория "система" является общенаучной, философской в силу действия ряда причин:

а) в окружающем нас мире реально существуют явления – системы, то есть явления, достигшие системного качества;

б) в каждом, даже бессистемном явлении обязательно есть элементы-системы;

в) каждое явление по своей природе стремится достичь системного состояния, имеет тенденцию стать системой, но далеко не все феномены действительности достигают системного состояния.

Все эти причины детерминируют существования принципа системности, занимающего своё особое место среди общенаучных, философских принципов. "Принцип системности и в онтологическом, и в гносеологическом, и в мировоззренческом, и в методологическом планах носит всеобщий характер, выводится на базе анализа процессов объективной действительности и является диалектическим снятием содержания принципов существования, материального единства мира, принципа его неисчерпаемости, принципа связи, развития и принципа детерминизма".

Теория познания предоставляет нам богатый арсенал принципов и методов исследования предметной области. При этом, важное значение имеет абстагирующая деятельность человека. Различные научные дисциплины, всё глубже проникая в сущность исследуемых ими явлений, вынуждены переходить от использования элементарных форм абстракции ко все более сложным и разветвленным её видам. В арсенал научного мышления входят, к примеру, такие виды абстракции: абстракция отождествления, изолирующая абстракция, математические абстракции актуальной бесконечности и потенциальной осуществимости, процесс идеализации и т. д.

Порядок применения названных принципов детерминирован, прежде всего, и главным образом, конкретными условиями, в которых действует субъект познания и преобразования явлений действительности.

Следует учитывать, что сами принципы тоже образуют систему, но систему не закрытую, а открытую, в которую могут войти новые принципы. Система в целом и каждый принцип развиваются. Система принципов изучения и анализа предметной области функционирует, проявляет себя в теоретической среде, через мыслетехнологии, систему мышления людей, и их практические действия.

Методики исследования предметной области. Третья часть "методологического знания" – это инструментарий. По своему богатству – это наиболее емкая часть методологии, это ее боевой интеллектуальный арсенал. Сюда входит огромное число методов, методик, приёмов, способов и средств обработки информации, доказательств и экспериментов. Всего их более сотни. Я не хочу здесь спорить о том, чем метод отличается от методики (в моем понимании методика – это процедура выбора методологических средств – в первую очередь методов – для решения конкретной задачи познания и определение последовательности их использования) или о том, чем приём отличается от способа. Пусть этими дискуссиями занимаются лингвисты, специалисты по словотворчеству и бесконечно уточняют дефиниции. Для нас более важным является применение этого арсенала на практике.

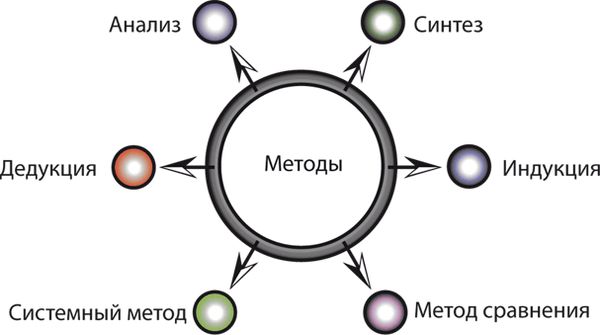

Основные методы исследования широко применяются во всех научных дисциплинах (рис. 6). В их числе: анализ, синтез, дедукция, индукция, метод сравнения, системный метод.

Рис. 6. Основные методы исследования предметной области

Эти методы активно применяются в научных исследованиях и аналитической работе, более детально находя свое воплощение в десятках методик. Осуществляя процедуру познания, его субъект обязан выбрать из всего набора средств анализа те, которые позволяют познать объект наиболее глубоко. Можно перечислить названия основных методик исследования предметной области, которые сформировались и активно используются в научной сфере.

К ним относятся методики:

•диагностирования,

•отбора,

•формализации,

•систематизации,

•структурирования,

•классификации,

•моделирования,

• идентификации,

•унификации,

•планирования,

•прогнозирования,

•системного анализа,

• декомпозиции сложного объекта на составные элементы,

•форсайта,

• маркетинга,

•разведки,

• многомерного оценивания.

Любому аналитику в зависимости от реализуемых целей и задач работы приходится использовать самые различные методики. В работе с информацией наиболее часто применяются методики структурирования классификации, формализации, систематизации, моделирования, системного анализа и верификации.

Выбор методологического средства зависит:

• от особенностей объекта анализа;

• от условий, в которых проводится или будет проводиться конкретная аналитическая процедура;

• от нацеленности и задач анализа;

• от возможностей, уровня подготовленности, опыта, интуиции субъектов анализа;

• от уровня и глубины исследованности конкретного явления до данной аналитической процедуры.

Крайне редко можно видеть ситуацию, когда аналитик использует один-единственный метод. Жизнь заставляет его использовать палитру методов, многопланово и разносторонне изучать объект анализа.

Использование категориального аппарата. Создание категориального (понятийного) аппарата – важная часть методологической работы. На обыденном уровне сознания многие люди часто путают слова "понятие" и "категория", не могут объяснить, в чём-же разница между "понятийным аппаратом" и "категориальным аппаратом" исследования. А разница – в объёме: понятие шире по объему и его содержание определяется не так строго, как при определении научной категории.

Познающий понятие должен опережающе чётко понимать структуру признаков понятий вообще и их отличие от представлений.

Понятию присущи три признака – название, содержание и объём. Названием обычно служат слова, содержание понятия – система его сущностных свойств, а объём понятия – отражаемое понятием множество форм объекта. Чем меньше содержание (число свойств) понятия, тем больше объём понятия. И наоборот. Свойство отражает один аспект формы объекта, а понятие – систему его свойств.

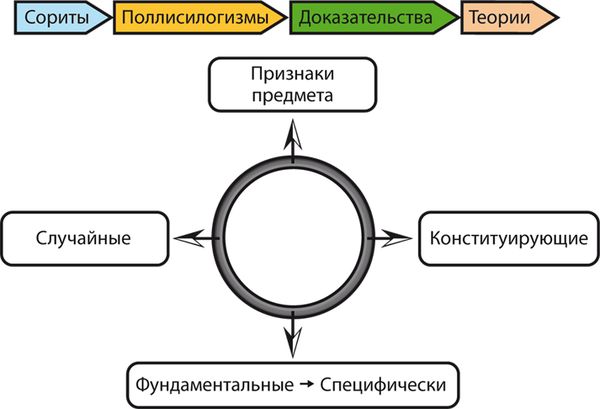

Случайные свойства объектов варьируются без изменения природы объекта и его понятия. Они детерминированы только для конкретных форм объекта. Конституирующие свойства детерминируют природу объекта и составляют содержание понятия объекта. Они, в свою очередь, делятся на фундаментальные свойства, которые показывают родственность этого объекта с другими объектами, преемственность форм объекта; и специфические, которые показывают отличие формы объекта от других его форм. Специфика объекта характеризует его сущность.

Категории – это базовые понятия в любой науке. У них есть чёткие определения – дефиниции и содержательно-смысловые границы. В диалектической логике под категорией (логической категорией) понимается понятие, отражающее последовательную стадию становления любого конкретного целого (соответственно процесса его духовно-теоретической репродукции).

Все понятия непосредственно закрепляются и выражаются в языковой форме – в виде отдельных слов или словосочетаний. В научной практике такие языковые формы, выражающие точное обозначение одного определенного понятия, называются терминами. Одним из главных качеств научного термина является его устойчивая однозначность, естественно, в определенных конкретно-исторических условиях. К такой однозначности и должна стремиться, например, библиографическая система базовых категорий и понятий, или терминосистема.

Сила логики нужна для того, чтобы перейти от представлений об объектах к формулировке их в виде понятий. Понятием становится такое представление об объекте, в котором строго учтены конституирующие признаки объекта (сущность, форма, размер, цвет), как фундаментальные (проявляющие его преемственность с другими формами действительности), так и специфические для него (рис. 7). Логика определяет технику работы с сознанием – последовательность мышления, содержание и форму мысли, является основой понятийной культуры мышления, способствует накоплению суммы знаний.

Рис. 7. Структура признаков предметов для формирования понятий

Однако, началом обучения аналитиков логике должны быть не понятия, а самые простые мыслительные приемы, используемые во всех формах диалектического мышления – соритах, поллисилогизмах, доказательствах, теории. Во-первых, надо научиться выделять признаки любого предмета (объекта исследования) – фундаментальные и специфические, конституирующие (сущностные) и случайные, носящие временной характер (рис. 7). Во-вторых, логика нужна для овладения доказательностью суждений. Доказательство представляет собой полисиллогизм, то есть систему силлогизмов об объекте. Первым шагом к её построению может быть только сорит – сокращенная форма полисиллогизмов, в котором пропущены заключения предшествующих силлогизмов и присутствует одна из посылок последующего силлогизма.

Например:

Всякое общественно опасное деяние наказуемо

Преступление – общественно опасное деяние

Склонение к потреблению наркотических средств – преступление

Следовательно, склонение к потреблению наркотических средств наказуемо

В общем виде строение сорита выражается формулой:

Все А – В

Все В – С

Все С – D

Все D – Е

Все А – Е

Технология построения соритов давно существует в форме пятого правила руководства для ума Р. Декарта. Эвристическое могущество этого способа доказано столетиями. Сорит выступает в роли схемы субъективного вхождения в высшие абстракции и необходим как для познания, так и для мыслительного тренинга семиотического типа.

Если сорит разложить на несколько отдельных силлогизмов, то заключение каждого отдельного силлогизма служит меньшей посылкой следующего. В сорите может быть лишь одна отрицательная посылка; каждый сорит требует последовательности среднего термина, иначе получается перерыв в процессе умозаключения и заключение получится не значащее.

Суть логики понятийного мышления легко воспринимается на следующем примере, который показывает порядок преемственности в сорите: