Как отмечалось в предыдущем подразделе, многие исследователи относят систему единственного передаваемого голоса к пропорциональным системам, объединяя ее с пропорционально-списочными системами. Однако в современной литературе трудно встретить обоснование для такого объединения. В одном случае избиратель голосует за список партии, в другом – за конкретных кандидатов. И хотя создатели системы единственного передаваемого голоса декларировали принцип пропорционального распределения, их электоральная формула (то есть метод распределения мандатов) внешне выглядит более похожей на плюральную. Разумеется, общим является использование многомандатных округов, но это относится и к блоковой системе, и к полупропорциональным.

Тем не менее еще в начале 20-го века В. М. Гессен отметил, помимо наличия многомандатных округов, еще две общие черты у системы единственного передаваемого голоса и пропорционально-списочных систем. Во-первых, это наличие "избирательного метра" (квоты), которым определяется числовое значение группы, избирающей одного представителя. Во-вторых, "эвентуальный вотум", который заключается в том, что голос, подаваемый за кандидата, собравшего число голосов, превышающее избирательный метр, всегда и необходимо засчитывается другому кандидату, недобравшему необходимого числа голосов.

Однако эвентуальный вотум у этих систем имеет совершенно разную природу. В случае системы единственного передаваемого голоса передача голоса от одного кандидата к другому осуществляется на основе ясно выраженной воли избирателя. При пропорционально-списочных системах голос передается безотносительно к воле избирателя. Да и не во всех случаях можно говорить о передаче голоса от кандидата к кандидату, поскольку отдельные виды пропорционально-списочных систем (системы закрытых списков) вообще не предусматривают голосование за кандидатов.

Что касается избирательного метра, то он выглядит скорее инструментом, чем сущностной характеристикой системы. Тем более, как мы увидим дальше (см. раздел 4.1), не все методы распределения мандатов используют избирательный метр в явном виде.

Тем не менее аргументация В. М. Гессена все же позволяет приблизиться к пониманию общности этих систем. Чтобы сформулировать общий для них принцип, нужно вернуться к мажоритарному и плюральному принципам в том виде, в каком они сформулированы Г. В. Голосовым. Мажоритарный принцип: кандидат для избрания должен получить абсолютное большинство голосов. Плюральный принцип: кандидат для избрания должен получить больше голосов, чем другие кандидаты. Фактически это принципы-формулы. Третий (пропорциональный) принцип (формула) должен в этой связи звучать так: для завоевания мандата кандидат или партия должны получить определенное число голосов (метр, квоту), которое вычисляется на основе отношения общего числа голосов и числа распределяемых мандатов.

И все же система единственного передаваемого голоса обладает особенностями, отличающими ее от пропорционально-списочных систем. Это, безусловно, разные системы. Причисление их к одному типу приводит к негативным практическим последствиям, поскольку система единственного передаваемого голоса теряется на фоне более широкого использования пропорционально-списочных систем.

То же самое можно сказать и об отличии системы единственного непередаваемого голоса, которая почти столетие применялась в Японии, от мажоритарных систем. Характерный пример: в ряде работ систему, действовавшую в Японии до 1996 года, называют мажоритарной системой относительного большинства, но при этом отмечают, что она не позволяла одной партии получать все мандаты, хотя такое свойство совсем не характерно для мажоритарных систем. А в главе сборника, посвященной избирательной системе Японии, вообще упущен такой особенный момент истории японской избирательной системы.

Так же теряются и многие другие системы, остающиеся в тени более привычных. Мажоритарно-преференциальная система существенно отличается от мажоритарной системы абсолютного большинства. Да и различие между закрытыми и открытыми списками, на наш взгляд, принципиально. Стоит отметить, что различия, о которых здесь идет речь, связаны главным образом со способом, с помощью которого избиратель выражает свою волю. И именно пренебрежение "фактором избирателя" в угоду политическим "принципам" характерно для традиционных классификаций.

Что касается смешанных систем, то их очень часто рассматривают просто как сочетание двух основных систем – мажоритарной и пропорциональной. И тут уже приверженцы "традиционной классификации" забывают о "принципах". Ибо с точки зрения принципа определения победителей следует различать связанные смешанные системы, подобные германской, которые основаны на принципе пропорционального распределения мандатов, и те системы (иногда называемые параллельными), где два принципа механически сочетаются.

1.2.3. Классификация, основанная на юридических параметрах

Поскольку мы характеризуем избирательную систему как совокупность правовых норм (см. подраздел 1.1.1), нам следует и классификацию избирательных систем строить на основе правовых норм. Такие попытки ранее уже предпринимались. Так, Г. В. Голосов предложил классификацию, основанную на четырех выделенных им базовых элементах; правда, среди них только три можно отнести к правовым, а один является принципом (см. подраздел 1.1.2). У Г. В. Голосова получилось восемь "логически возможных чистых (не смешанных) избирательных систем": мажоритарная (в данном случае имелась в виду система абсолютного большинства), мажоритарно-преференциальная, простого (относительного) большинства (плюральная), "единый непереходящий голос", блоковая, пропорциональная списочная, панашаж и "единый переходящий голос". Однако данная классификация нас не вполне удовлетворяет, поскольку не охватывает все реально существующие избирательные системы.

Наша классификация, впервые предложенная в 2003 году, основана на четырех выделенных нами юридических параметрах избирательной системы (см. подраздел 1.1.2): 1) голосование за кандидата или партию; 2) размер избирательного округа; 3) способ голосования; 4) метод перевода голосов в мандаты. На первом этапе для классификации использовались все параметры, кроме четвертого. У первого параметра рассматривались три значения: голосование за кандидата, голосование за партию и смешанный вариант. Однако смешанный вариант потребовал отдельного рассмотрения, поэтому вначале мы ограничились двумя вариантами. У второго параметра рассматривались два значения (одномандатные и многомандатные округа) – данный параметр полностью совпадал с одним из базовых элементов Г. В. Голосова. У третьего параметра рассматривались четыре значения – категорический, одобрительный, кумулятивный и преференциальный. Таким образом, теоретически возможны 2 × 2 × 4 = 16 вариантов. Однако, как и у Г. В. Голосова, некоторые из возможных сочетаний параметров не имеют логического смысла или нецелесообразны с точки зрения рассматриваемых целей. Так, в одномандатном округе голосование за партию будет эквивалентно голосованию за конкретного кандидата от этой партии. Кроме того, в одномандатном округе не имеет смысла одобрительное или кумулятивное голосование, поскольку здесь выбирается одно лицо, и избирателю надо четко определиться со своим выбором. Голосование за партии также имеет смысл только категорическое, поскольку партии предлагают конкурирующие между собой политические платформы.

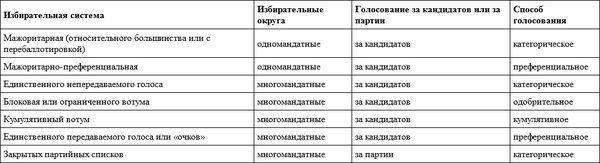

Таким образом, получилось семь основных типов избирательных систем (см. таблицу 1.1), не считая случаев смешанного голосования (за кандидата и партию). Получившийся перечень довольно близок к классификации Г. В. Голосова: совпадают пять (мажоритарно-преференциальная, блоковая, единственного непередаваемого голоса, единственного передаваемого голоса и система закрытых партийных списков), добавлена система кумулятивного вотума (которую Г. В. Голосов, вероятно, рассматривал как разновидность блоковой системы), исключена система панаширования (которая нами отнесена к системам со смешанным голосованием), и в один тип объединены мажоритарные системы относительного и абсолютного большинства.

Из этих семи основных типов некоторые следует далее разделить как минимум на два подтипа. Так, мажоритарную систему нужно разделить в зависимости от четвертого параметра на систему относительного большинства (плюральную) и систему с перебаллотировкой. В первом случае кандидату для избрания достаточно получить больше голосов, чем его соперники; во втором случае он должен еще преодолеть определенный порог поддержки, и если никто этот порог не преодолеет, проводится перебаллотировка (повторное голосование, второй тур). Мажоритарные системы абсолютного и квалифицированного большинства являются частными случаями мажоритарной системы с перебаллотировкой; в первом случае порог составляет 50 %, во втором он может быть различным.

Таблица 1.1. Классификация избирательных систем (кроме систем со смешанным голосованием)

Отметим, что и при блоковой системе возможно требование абсолютного большинства. Системы с таким требованием ранее существовали, но позднее от них везде отказались. Поэтому мы их не включаем в нашу классификацию.

В то же время отдельно от блоковой системы следует рассматривать систему ограниченного вотума. Здесь критерий – количество голосов у избирателя. Если оно равно числу мандатов, распределяемых в округе, мы имеем систему "неограниченного" вотума (именно ее обычно называют блоковой); если же число голосов меньше числа мандатов, говорят о системе ограниченного вотума.

Отметим, что систему ограниченного вотума, систему единственного непередаваемого голоса и систему кумулятивного вотума обычно относят к полупропорциональным, поскольку они призваны обеспечить представительство меньшинства, но обычно не дают меньшинству долю мандатов, пропорциональную его поддержке избирателями. Однако эти три системы имеют и два общих юридических параметра – многомандатные округа и голосование за конкретных кандидатов. Этим они отличаются, в частности, от смешанных систем, которые подразумевают голосование и за кандидатов, и за партии.

Системы с преференциальным голосованием в зависимости от четвертого параметра (способа определения результатов выборов) также можно разделить на две категории. В одном случае голос избирателя передается от одного кандидата другому в соответствии со следующей преференцией избирателя (мажоритарно-преференциальная система и система единственного передаваемого голоса), в другом голосу избирателя в зависимости от проставленного им номера присваивается определенное число очков (система "очков"). При этом системы с передачей голоса получили достаточное распространение в мире (см. раздел 3.4), а система "очков" в многомандатных округах применяется в настоящее время лишь в одном крошечном государстве (Науру).

Отдельного внимания заслуживает система закрытых партийных списков. Она тоже может подразделяться в зависимости от четвертого параметра на две принципиально разные системы. Одна из них – знакомая нам пропорциональная система, суть которой в том, что мандаты распределяются пропорционально голосам, поданным за партийные списки. Однако возможна и система, при которой списку, получившему большинство голосов, достаются все мандаты. Такую систему (которая по своему принципу мажоритарная) называют партийно-блоковой, и она используется крайне редко, причем в странах исключительно недемократических. В то же время возможны и некоторые промежуточные формы, при которых партия-лидер получает не все мандаты, но распределение мандатов происходит не по пропорциональному принципу (см. подраздел 3.5.1). Кроме того, есть модели, сохраняющие видимость пропорциональной системы, но направленные на искажение самой сути этой системы, когда партия-лидер получает "премию", позволяющую превратить относительное большинство в абсолютное или абсолютное большинство в квалифицированное. Такие искажения допускались во Франции и сейчас допускаются в Италии и Греции (подробнее см. подраздел 4.3.1).

Рассмотрим теперь системы, позволяющие избирателю голосовать как за кандидатов, так и за партии. Здесь сразу стоит отметить, что голосование за партии не всегда осуществляется явно. Как мы увидим в дальнейшем (см. подразделы 3.6.1, 3.6.4, 3.7.3), в некоторых случаях избиратель формально голосует только за кандидата (кандидатов), но его голос засчитывается как кандидату, так и партии, в список которой включен данный кандидат. Эти случаи мы тоже относим к системам смешанного голосования.