По оценке, сделанной в 1905 году В. В. Водовозовым, "сторонники пропорционального представительства предложили не менее 150 различных его систем, отличающихся друг от друга либо в деталях, либо в довольно существенных пунктах". Правда, в данном контексте Водовозов отнес к системам пропорционального представительства и полупропорциональные системы (ограниченный вотум, систему единственного непередаваемого голоса, кумулятивное голосование). Анализ показывает, что действительно к началу 20-го века были предложены и в основном реализованы почти все варианты, которые использовались в дальнейшем. Основные различия, как и в более общем случае, были связаны с размерами избирательных округов, способом голосования и правилами распределения мандатов.

Ряд адептов пропорционального представительства (Т. Хэйр, Дж. С. Милль и др.) ратовали за проведение выборов в едином общенациональном избирательном округе. Специалисты понимали, что чем больше избирательный округ, тем относительно меньше будет искажение пропорциональности. Однако, как отмечал В. В. Водовозов, "технические трудности, представляемые осуществлением пропорциональной системы в больших размерах, так велики, противодействие против объединения всей страны в один избирательный округ так сильно (особенно в таких странах, как Швейцария), что громадное большинство сторонников пропорциональной системы об этом в настоящее время даже не говорит, предпочитая останавливаться на промежуточной мере, именно на избрании депутатов по провинциям, кантонам или другим единицам, на которые делится страна".

Действительно, в тот период использование пропорциональной системы в едином округе не практиковалось. Так, кантон Женева, где избиралось 100 депутатов, был разбит на три округа (город Женева, правый берег Роны и левый берег Роны). Бельгия была разделена на 30 избирательных округов, в которых избирались 166 депутатов (от 3 до 21 в каждом). В Вюртемберге в трех округах избирались 6, 8 и 9 депутатов. В Финляндии сейм состоял из 200 депутатов, княжество было разделено на 16 округов (часть губерний составляла один округ, часть делилась на несколько округов), один округ был одномандатным, в остальных действовала пропорциональная система.

По принципу определения очередности, с которой кандидаты из списка получают мандаты, причитающиеся списку, все системы конкурирующих списков можно разделить на три категории:

1) очередность жестко устанавливается субъектом выдвижения списка;

2) очередность полностью определяется избирателями;

3) при определении очередности учитываются как голоса избирателей, так и пожелания субъекта выдвижения.

В данный период были реализованы все три варианта. Так, в Сербии избиратели голосовали шарами, опуская их в урну, соответствующую выбранному ими списку. Таким образом, они могли голосовать только за список целиком, и кандидаты получали мандаты в очередности, установленной при выдвижении списка.

Второй подход был использован в Швейцарии. Швейцарская система получила название "панаширование" (от французского panacher – смешивать). Избиратель обязан был указать, за какой список он голосует. Но при этом он имел право вычеркивать из этого списка несимпатичных ему кандидатов, а также отмечать кандидатов из других списков. Всего он мог таким образом проголосовать за стольких кандидатов, сколько в округе распределялось мандатов. Очередность получения мандатов кандидатами определялась числом полученных ими индивидуальных голосов. Подобные же правила были введены затем в Вюртемберге.

Иная система голосования была принята в Финляндии. Списки могли состоять не более чем из трех кандидатов (при этом несколько списков разрешалось соединять, но такое соединение действовало уже только при распределении мандатов). Избиратель в списке, за который он голосовал, ранжировал кандидатов, отмечая их цифрами 1, 2 или 3. Для установления очередности получения мандатов кандидатам начислялись баллы: кандидат получал столько баллов, в скольких бюллетенях он был поставлен на первое место, плюс половина бюллетеней, где он был на втором месте, и треть бюллетеней, где он был на третьем месте.

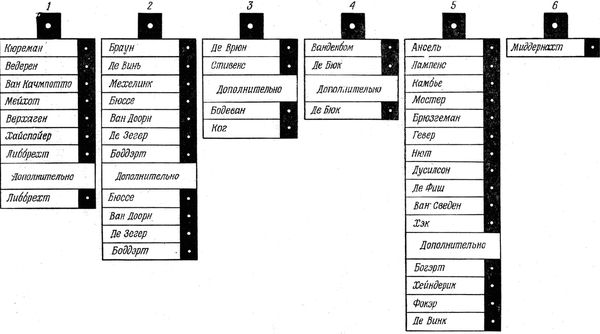

Примером третьего подхода может служить Бельгия. Все списки помещались на одном бюллетене в порядке, определенном жребием. Под номером списка помещались в последовательности, определенной выдвинувшими список людьми (фактически партией), сначала фамилии кандидатов в депутаты, а ниже – фамилии кандидатов в заместители. Над каждым списком и против фамилии каждого кандидата печатался черный квадрат с белой точкой посередине (см. иллюстрацию 2.1).

Иллюстрация 2.1. Факсимиле бельгийского избирательного бюллетеня (источник: Лейкман Э., Ламберт Дж. Д. Исследование мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. М., 1958. С. 107)

Избиратель мог зачернить либо белую точку квадрата, помещенного во главе списка, – это означало, что он согласен с последовательностью, установленной партией, либо белую точку квадрата против фамилии одного кандидата в депутаты (а также точку против фамилии одного кандидата в заместители). Мандаты между кандидатами внутри списка распределялись по методу "дополняющих голосов", описанному в подразделе 3.6.1. Опыт показал, что 9/10 избирателей соглашались с последовательностью, определенной партией.

Зафиксированы и первые случаи установления заградительного барьера. Так, в Невшателе не участвовал в распределении мандатов список, у которого ни один из его кандидатов не получил 15 % или более от общего числа поданных голосов. В Женеве в 1901 году была принята поправка, установившая минимум голосов, при котором из данного списка мог быть взят хотя бы один депутат; этот минимум был равен естественной квоте (число всех поданных голосов, деленное на число мандатов в округе). Ранее такой же барьер был установлен в Тессине.

В Бельгии для коммунальных выборов были установлены следующие барьеры: к распределению мандатов допускались списки, получившие не менее трети голосов, если избиралось менее 4 депутатов; четверти – при избрании от 4 до 6 депутатов; пятой части – при избрании от 7 до 12 депутатов; шестой части – при избрании более 12 депутатов. Для парламентских выборов никаких барьеров не было.

Для распределения мандатов между списками практически сразу же стали использоваться два основных подхода – методы квот и методы делителей (подробнее об этих методах см. раздел 4.1). В Женеве использовался метод наибольших остатков с естественной квотой (там он назывался методом Навилля, сейчас его чаще всего называют методом Хэйра – Нимейера). Аналогичный метод был использован в Буэнос-Айресе и Сербии. В Невшателе, Тессине и Золотурне при распределении мандатов использовалась квота Гогенбах-Бишофа. В Бельгии был взят на вооружение метод делителей д’Ондта. Этот же метод был впоследствии использован также в Вюртемберге и в Финляндии.

Наконец, стоит отметить появление двух систем, которые можно отнести к смешанным. Во-первых, это смешанная несвязанная (параллельная) система, установленная в 1906 году в Вюртемберге: 70 депутатов избирались по мажоритарной системе в одномандатных округах, а 23 – по пропорциональной системе в трех многомандатных округах. Во-вторых, это система "добавочных представителей", использованная на коммунальных выборах в Бельгии: сначала избранными признавались кандидаты, получившие абсолютное большинство голосов, а затем остальные мандаты распределялись по пропорциональному принципу.

В заключение данного раздела отметим, что В. В. Водовозов полагал целесообразным вводить пропорциональную систему только для выборов на небольших территориях и в странах с высоким уровнем политической культуры. В 1905 году он предсказывал: "Можно думать, что пропорциональная система сделает еще немало завоеваний в швейцарских кантонах и в небольших государствах вообще; что она будет применяться к выборам в органы местного самоуправления, в особенности к выборам городским… В странах больших, как Франция, Германия, Англия, Соединенные Штаты, и даже Швейцария в целом, пропорциональная система еще долгое время не имеет шансов быть принятой. В странах молодых, не привыкших еще к политической борьбе, она тем менее может иметь место". Дальнейшие события показали, что он сильно ошибся в своем прогнозе.

2.3. Развитие избирательных систем в период между двумя мировыми войнами

Первая мировая война (1914–1918 годы) привела к падению сразу четырех империй – Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской. В результате возник ряд новых государств с республиканской формой правления: республикой стала Германия, появились Польша, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Чехословакия, Австрия, Турция, в большей или меньшей степени пытавшиеся строить демократическую государственность. В тот же период самостоятельными государствами стали в 1918 году Исландия (сохранявшая до 1944 года личную унию с Данией) и в 1921 году Ирландия (до 1949 года – британский доминион).

Демократические преобразования получили новый импульс и в других странах Европы, а также в США. Окончательно утвердились принципы всеобщего и равного избирательного права, тайного голосования. В большинстве западных стран право голоса получили женщины.

В области избирательных систем главной тенденцией стало распространение пропорциональной системы – в первую очередь системы конкурирующих списков. Как отмечал в те годы В. М. Гессен, опыт применения пропорциональной системы, накопленный к началу Первой мировой войны (в первую очередь бельгийский), опроверг немало предубеждений, направленных против пропорциональной системы, и одновременно рассеял немало иллюзий, связанных с ней. Очевидно, положительные эффекты применения новой избирательной системы оказались сильнее.

В 1917 году по данной системе была избрана большая часть членов Всероссийского Учредительного собрания. В 1918 году эта система была применена на парламентских и местных выборах в Армении, в 1919 году – в Грузии, в 1921 году – в Дальневосточной республике.

В 1917 году выборы по пропорциональной системе конкурирующих списков были введены в Нидерландах, в 1918 году – в Дании, в 1919 году – в Австрии, Германии, Италии, Литве, Люксембурге, Польше, Чехословакии и Эстонии, в 1920 году – в Югославии, в 1921 году – в Норвегии, в 1922 году – в Латвии, в 1925 году – в Чили, в 1926 году – в Греции (в Греции несколько раз система менялась с пропорциональной на мажоритарную и обратно; в Литве и Эстонии пропорциональная система впоследствии была заменена на мажоритарную). Также пропорциональная система использовалась для избрания части депутатов в парламенты Венгрии и Португалии.

В Швейцарии вопрос о введении пропорциональной системы на выборах в Национальный совет в 1918 году был третий раз вынесен на референдум. На этот раз сторонники этой системы добились успеха: за проголосовало 300 тыс. человек и 19½ кантона, против – 149 тыс. человек и 2½ кантона. Первые общенациональные выборы по пропорциональной системе прошли в 1919 году.

Во Франции в 1919 году была введена система "добавочных представителей", похожая на систему, ранее использованную на коммунальных выборах в Бельгии. Если какая-либо партия в избирательном округе получала абсолютное большинство, она забирала в округе все мандаты, если этого не происходило, мандаты распределялись пропорционально голосам избирателей. После выборов 1924 года от этой системы отказались.

Как и в предшествующий период, в различных странах по-разному решался вопрос, в какой последовательности кандидаты из партийного списка получают мандаты. В Германии, Чехословакии, Югославии, России и Армении использовались связанные (закрытые) списки, при которых последовательность получения мандатов полностью определялась выдвинувшей список партией.