Представьте себе огромное газовое облако в открытом космосе: что с ним произойдёт с течением времени? Законы физики предсказывают схватку между двумя силами, которые определяют его судьбу: гравитация будет пытаться сжать его, а давление будет стремиться его рассеять. Если гравитация начинает брать верх, сжимая облако, то оно будет нагреваться (мой велосипедный насос по той же причине при использовании нагревается), что, в свою очередь, повысит давление, препятствующее дальнейшему нарастанию гравитации. Облако может долгое время оставаться стабильным - когда гравитация и давление уравновешивают друг друга, - но это непростое перемирие в конце концов нарушается. Нагретое газовое облако светится, излучая часть тепловой энергии, поддерживающей в нём давление. Это позволяет гравитации сжать облако сильнее - и т. д. Запрограммировав в компьютерах законы гравитации и физики газов, можно во всех деталях смоделировать эту гипотетическую битву. В конце концов центральная часть облака станет настолько горячей и плотной, что превратится в термоядерный реактор: атомы водорода будут сливаться в атомы гелия, поскольку мощная гравитация не позволит им разлететься. Так рождается звезда. Внешние части образующейся звезды уже достаточно горячи, чтобы ярко светиться, и их излучение начинает выдувать прочь остатки газового облака, делая новорождённую звезду видимой для наших телескопов.

Перемотка. Повторное воспроизведение. В процессе постепенного сжатия газового облака любое, даже самое слабое его вращение ускоряется, как это происходит с фигуристкой, которая начинает крутиться быстрее, когда прижимает руки к телу. Центробежные силы, вызванные ускоряющимся вращением, мешают гравитации сжать газовое облако в точку. Вместо этого она придаёт ему форму, напоминающую пиццу - так пекарь по соседству с моей начальной школой раскручивал тесто для пиццы, чтобы придать ему форму диска. Основные ингредиенты всех космических "пицц" - водород и гелий, но если среди них также находится место более тяжёлым атомам вроде углерода, кислорода и кремния, то пока в центре газовой "пиццы" формируется звезда, её внешние части могут скомкаться в несколько холодных объектов - планет. Они станут видны, как только новорождённая звезда сдует остатки "теста". Поскольку всё вращение (угловой момент) связано с вращением исходного облака, все планеты Солнечной системы обращаются вокруг Солнца в одном направлении (против часовой стрелки, если смотреть со стороны Северного полюса), и в том же направлении примерно за месяц поворачивается вокруг своей оси само Солнце.

Это объяснение происхождения Солнечной системы поддерживается сегодня не только теоретическими расчётами, но и телескопическими наблюдениями множества других планетных систем, "пойманных с поличным" на различных стадиях процесса рождения. Наша Галактика содержит огромное число гигантских молекулярных облаков - газовых облаков, содержащих молекулы, помогающих им рассеивать тепло, охлаждаться и сжиматься. В некоторых случаях мы наблюдаем совсем юные звёзды, окружённые пиццеобразными газовыми протопланетными дисками, ещё почти нетронутыми. Недавнее открытие множества планетных систем вокруг других звёзд принесло астрономам массу новых данных, позволяющих улучшить понимание происхождения Солнечной системы.

Если именно такой процесс сопровождал рождение Солнечной системы, то когда именно он имел место? Ещё в начале прошлого столетия было широко распространено мнение, что Солнце образовалась всего 20 млн лет назад, поскольку за большее время потеря энергии в форме излучения привела бы к гравитационному сжатию Солнца до гораздо меньших размеров, чем мы наблюдаем. Аналогично было подсчитано, что если подождать значительно дольше, рассеялась бы и большая часть внутреннего тепла Земли, ответственного за вулканические извержения и геотермальные источники.

Источник солнечного тепла оставался загадкой до 30-х годов, когда учёные открыли термоядерные реакции. Но ещё прежде того, благодаря открытию в 1896 году радиоактивности, были опровергнуты бытовавшие представления о возрасте Земли. Появился замечательный новый метод его уточнения. Атомы самого распространённого изотопа урана спонтанно распадаются на торий и другие, более лёгкие, элементы, с такой скоростью, что половина их разрушается за 4,47 млрд лет. Радиоактивный распад уже миллиарды лет производит достаточно тепла для поддержания земного ядра в разогретом состоянии, и это объясняет, каким образом наша планета остаётся тёплой, несмотря на то, что она гораздо старше 20 млн лет. Мало того, измеряя долю распавшихся атомов урана в горных породах, можно определить возраст этих пород. Так было показано, что некоторые образцы, найденные на хребте Джек-Хиллс в Западной Австралии, имеют возраст более 4,404 млрд лет. Рекордный для метеоритов возраст составляет 4,56 млрд лет. Это подтверждает, что и наша планета, и остальная Солнечная система образовались около 4,5 млрд лет назад - в полном согласии с более грубыми оценками, основанными на приливном торможении.

Таким образом, применение законов физики дало людям качественный и количественный ответ на один из главных вопросов наших предков: как и когда возникла Солнечная система?

Как появились галактики?

Итак, мы отодвинули границу нашего знания на 4,5 млрд лет в прошлое. Тогда Солнечная система образовалась в результате гравитационного коллапса гигантского молекулярного облака. Но одноклассник моего сына Филиппа спрашивал: откуда взялось это гигантское молекулярное облако?

Образование Галактики

Вооружённые телескопами, карандашами и компьютерами астрономы нашли убедительный ответ и на эту загадку, хотя ряд важных пробелов ещё предстоит восполнить. По сути, схватка гравитации и давления, в ходе которой сформировалась пиццеобразная Солнечная система, повторяется в гораздо большем масштабе: сжимается куда более крупная заполненная газом область совокупной массой в миллионы или даже триллионы масс Солнца. Такой коллапс не приводит к образованию увеличенной версии Солнечной системы с мегазвездой, окружённой мегапланетами. Вместо этого происходит фрагментация на огромное число газовых облаков меньшего размера, из которых образуются отдельные планетные системы: так рождается галактика. Солнечная система - одна из сотен миллиардов в одной из этих пиццеобразных галактик, которая называется Млечным Путём. Мы находимся примерно на полпути от его центра (рис. 2.2), вокруг которого совершаем оборот за пару сотен миллионов лет.

Иногда галактики сталкиваются друг с другом. Эти космические дорожно-транспортные происшествия не так страшны, как может показаться, поскольку звёзды, как правило, проходят друг мимо друга. В итоге галактики сливаются, а большинство их звёзд объединяется в новую, более крупную галактику. Как Млечный Путь, так и наша ближайшая крупная соседка, Туманность Андромеды, - пиццеобразные галактики, которые называют спиральными из-за восхитительных рукавов (рис. 2.2). Когда сталкиваются две спиральные галактики, результат сначала кажется беспорядочным, а затем формируется округлая капля из звёзд, называемая эллиптической галактикой. Такая судьба ждёт и нас, поскольку через несколько миллиардов лет нам предстоит столкновение с Туманностью Андромеды. Неизвестно, будут ли наши потомки называть свой дом Млечномедой, но мы твёрдо знаем, что это будет эллиптическая галактика: телескопы позволили увидеть множество подобных столкновений на разных стадиях, и результаты этих наблюдений вполне согласуются с теоретическими предсказаниями.

Если галактики образовались за счёт слияния более мелких галактик, насколько малы были те, первоначальные? Эти поиски были темой первого исследовательского проекта, который меня по-настоящему озадачил. Ключевой частью моих вычислений было определение того, как химические реакции в газе порождают молекулы, способные приводить к снижению давления за счёт излучения тепловой энергии. Но каждый раз, когда мне казалось, что вычисления окончены, я обнаруживал, что применяемые мной формулы молекул содержат серьёзную ошибку, делающую все расчёты неверными и заставляющие начать всё сначала. Через четыре года после того, как научный руководитель Джо Силк впервые предложил мне этим заняться, я был настолько раздосадован, что подумывал заказать футболку с надписью "Я ненавижу молекулы" и изображением молекулы водорода, моего главного врага, перечёркнутой толстой красной линией, как на знаке "Курение запрещено". Но затем удача мне улыбнулась: перебравшись в Мюнхен на позицию постдока, я встретил студента по имени Том Абель, который только что завершил поистине энциклопедические расчёты всех молекулярных формул, которые мне требовались. Он присоединился к нашей команде в качестве соавтора, и 24 часа спустя дело было сделано. Мы предсказывали, что масса самых первых галактик составляла "всего" около 1 млн масс Солнца. Нам повезло: этот результат в основном согласуется с гораздо более сложными компьютерными моделями, которыми профессор Том занимается сейчас в Стэнфорде.

Возможно, наша Вселенная расширяется

Самое грандиозное шоу на Земле, в рамках которого поколения живых организмов рождаются, взаимодействуют и умирают, началось около 4,5 млрд лет назад. Кроме того, мы открыли, что это часть ещё более грандиозного спектакля, в котором поколения галактик рождаются, взаимодействуют и умирают в космической "экосистеме". Так вот, не может ли быть в этой постановке третьего уровня, на котором могут рождаться и умирать целые вселенные? В частности, нет ли признаков того, что наша Вселенная имела начало во времени? Если да, как и когда это произошло?

Почему галактики не падают? С ответа на этот вопрос начинается наш следующий рывок, отодвигающий предел знания ещё дальше в прошлое. Мы видели, что Луна не падает на Землю, потому что обращается вокруг неё с высокой скоростью. Вселенная во всех направлениях населена галактиками, и очевидно, что для них это объяснение не подходит. Не все они обращаются вокруг нас. И если Вселенная вечна и в целом статична (то есть далёкие галактики не движутся быстро), почему же они не упадут на нас, как случилось бы с Луной, если бы она вдруг остановилась?

Конечно, во времена Ньютона никто не знал о галактиках. Но если, подобно Джордано Бруно, представить себе бесконечную статическую Вселенную, однородно заполненную звёздами, то должно иметься хотя бы примерное объяснение, позволяющее не волноваться, что они на нас упадут. Законы Ньютона утверждают, что к каждой звезде приложена большая (в действительности бесконечная) сила гравитации, действующая в равной мере во всех направлениях, и можно заключить, что эти противоположно направленные силы погасят друг друга, оставив все звёзды в неподвижности.

В 1915 году это объяснение было опровергнуто новой теорией гравитации - общей теорией относительности. Её автор Альберт Эйнштейн понимал, что статическая бесконечная Вселенная, однородно заполненная материей, не укладывается в новые уравнения гравитации. И как же он поступил? Он, безусловно, усвоил главный урок Ньютона: надо смело экстраполировать свои уравнения и представить, какого рода Вселенная будет им удовлетворять, а затем выяснить, какие наблюдения позволяют проверить, действительно ли мы живём в такой Вселенной. По иронии судьбы, даже Эйнштейн, один из самых изобретательных учёных всех времён, чей принцип состоял в том, чтобы подвергать сомнению самые несомненные допущения и авторитеты, не решился усомниться в собственном авторитете и собственной уверенности в том, что мы живём в вечной, неизменной Вселенной. Вместо этого он совершил, как впоследствии сам признавался, свою величайшую ошибку: изменил уравнения, добавив дополнительный член, позволяющий Вселенной быть статической и вечной. Двойная ирония состоит в том, что сегодня этот дополнительный член, похоже, вновь появился в уравнениях в форме космической тёмной энергии, которую мы ещё обсудим, но на этот раз он имеет иной смысл и не делает нашу Вселенную статической.

Человеком, которому, наконец, хватило смелости и способностей, чтобы довериться уравнениям Эйнштейна, оказался русский физик и математик Александр Фридман. Он решил их в самом общем случае для Вселенной, однородно заполненной материей, и обнаружил нечто шокирующее: большинство решений не было статическим, а изменялось во времени! Статическое решение Эйнштейна было не просто исключением из обычного поведения, но и являлось неустойчивым: почти статическая Вселенная не могла оставаться в таком состоянии длительное время. Если Ньютон показал, что естественное состояние Солнечной системы - пребывать в движении (Земля и Луна просто не могут вечно оставаться в неподвижности), то Фридман продемонстрировал, что естественное состояние нашей Вселенной - движение.

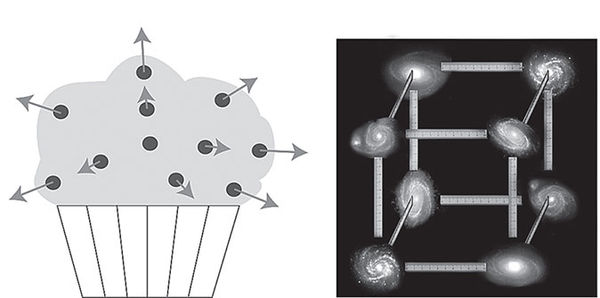

О каком именно движении шла речь? Фридман открыл, что самым естественным состоянием для Вселенной является расширение или сжатие. Если она расширяется, то все объекты внутри неё отдаляются друг от друга, как шоколадные крошки на поднимающемся кексе (рис. 3.2). В этом случае в прошлом все они должны были располагаться ближе друг к другу. На самом деле в простейшем фридмановском решении для расширяющейся Вселенной в прошлом есть определённый момент, когда всё, что мы наблюдаем сегодня, находилось в одном и том же месте, создавая там бесконечную плотность. Иными словами, у нашей Вселенной есть начало, и её рождение представляло собой взрыв чего-то бесконечно плотного. Большой взрыв.

Рис. 3.2. Далёкие галактики удаляются друг от друга, как шоколадные крошки на поднимающемся кексе (слева): с точки зрения любой из них, все остальные удаляются со скоростью, пропорциональной расстоянию до них. Но если считать, что пространство растягивается, как поверхность кекса, то не галактики движутся относительно пространства, а само пространство меняется так, что все расстояния равномерно увеличиваются (справа), как если бы мы переобозначили отметки на всех линейках, сделав из миллиметров сантиметры.

Реакцией на фридмановский Большой взрыв была оглушительная тишина. Хотя его статья была опубликована в одном из наиболее престижных физических журналов Германии и обсуждалась Эйнштейном и иными учёными, в итоге она была, по большому счёту, проигнорирована и не оказала практически никакого влияния на господствующую картину мира того времени. Игнорирование великих озарений - давняя традиция в космологии (на самом деле, науки в целом): мы уже обсуждали гелиоцентризм Аристарха и далёкие солнечные системы Бруно, а дальше в этой и в следующих главах мы встретим ещё много таких примеров. В случае Фридмана, я думаю, причина отчасти была в том, что он опередил своё время. В 1922 году известная Вселенная, по сути, ограничивалась галактикой Млечный Путь (на самом деле, лишь небольшой её частью, которую люди могли наблюдать), а она не расширяется, поскольку сотни миллиардов её звёзд удерживаются на орбитах гравитационным притяжением. Это ответ на девятый вопрос из списка в предыдущей главе: расширяется ли Млечный Путь? Фридмановское расширение относится лишь к таким большим масштабам, в которых можно игнорировать скучивание материи в галактики, а галактик - в скопления. На рис. 2.2 видно, что на больших расстояниях - около 100 млн световых лет - распределение галактик становится довольно однородным, что позволяет применять фридмановские решения для однородной Вселенной, а значит, галактики, разделённые таким большим расстоянием, должны удаляться друг от друга. Но сам факт существования других галактик был установлен Хабблом только в 1925 году, тремя годами позднее! Тут бы и настал звёздный час Фридмана. К сожалению, его дни были сочтены: в тот самый год он умер от брюшного тифа в возрасте всего 37 лет.

Для меня Фридман - один из величайших, но, увы, недооценённых героев космологии. Пока я писал этот отрывок, я перечитал первоисточник, статью Фридмана 1922 года, которая заканчивается интригующим примером огромной, в 5 миллиардов триллионов масс Солнца, вселенной, для которой он рассчитал время жизни: около 10 млрд лет - того же порядка, что и общепризнанный сегодня возраст Вселенной. Фридман не объясняет, откуда он взял это значение задолго до открытия галактик, но это, безусловно, достойное окончание выдающейся статьи выдающегося человека.

Вселенная расширяется

Через пять лет история повторилась: аспирант Массачусетского технологического института, бельгийский священник и астрофизик Жорж Леметр вновь опубликовал независимо переоткрытое им фридмановское решение для Большого взрыва. И вновь научное сообщество фактически проигнорировало его.

В конце концов идея Большого взрыва была воспринята не из-за новой теоретической работы, а из-за новых измерений. Когда Эдвин Хаббл убедился в существовании других галактик, следующим естественным его шагом стало изучение их распределения в пространстве и движения. Как правило, довольно легко измерить скорость, с которой объект приближается к вам или удаляется, поскольку это движение вызывает сдвиг линий в спектре. Красный свет имеет наименьшую частоту среди всех цветов радуги, и если галактика удаляется от нас, все её спектральные линии будут испытывать красное смещение, то есть сдвигаться ближе к красному концу спектра, и чем выше её скорость, тем сильнее будет это смещение. Если же галактика приближается, то её цвета, напротив, будут испытывать голубое смещение к более высоким частотам.

Если бы галактики просто беспорядочно двигались в пространстве, то примерно половина из них имела бы красное смещение, а остальные - голубое. К удивлению Хаббла, почти все изученные им галактики имели красное смещение. Почему они разбегаются от нас? Они нас не любят? Мы что-то не то сказали? Вдобавок Хаббл открыл, что чем больше расстояние d, тем выше скорость v, с которой галактика удаляется от нас. Это выражается формулой v = Hd, которую сейчас называют законом Хаббла. Здесь H - постоянная Хаббла, которую сам Хаббл в эпохальной статье 1929 года скромно обозначил буквой K. Интересно, что Жорж Леметр в своей незамеченной статье 1927 года показал, как из решения, описывающего расширяющуюся Вселенную, вытекает закон Хаббла: если всё в мире расширяется, удаляясь от всего прочего, то и далёкие галактики разбегаются от нас согласно именно такому закону.