В новой книге теоретика литературы и культуры Ольги Бурениной-Петровой феномен цирка анализируется со всех возможных сторон – не только в жанровых составляющих данного вида искусства, но и в его семиотике, истории и разного рода междисциплинарных контекстах. Столь фундаментальное исследование роли циркового искусства в пространстве культуры предпринимается впервые. Книга предназначается специалистам по теории культуры и литературы, искусствоведам, антропологам, а также более широкой публике, интересующейся этими вопросами.

Ольга Буренина-Петрова – доктор филологических наук, преподает в Институте славистики университета г. Цюриха (Швейцария).

Содержание:

Предисловие 1

Введение. О динамике равновесия в цирке 1

Глава 1. Ludi Circenses 5

Глава 2. Morituri Te Salutant 17

Глава 3. Panem Et Circenses 31

Глава 4. Omnis Ambitus Vel Gyrus 50

Глава 5. Hoc Est Enim Corpus Meum 61

Заключение. Circus Fantasticus 79

Список иллюстраций к книге 79

Список литературы 80

Сноски 84

Ольга Буренина-Петрова

Цирк в пространстве культуры

Предисловие

Вопрос о сущности циркового искусства и антропологии циркового актера остается в культуроведении, литературоведении, философии малоисследованным. Теоретические исследования о цирке существуют в современной науке фрагментарно, локально и несистематично. Их заменяют главным образом историко-описательные или мемуарные работы. В своей книге я пытаюсь приблизиться к осмыслению феномена циркового искусства и циркового актера в рамках теории медиальности, философии и культурной антропологии и тем самым дополнить или пересмотреть некоторые сложившиеся в современной науке представления об антропологии зрелища. Базируясь на принципах динамики равновесия, цирковое искусство нередко оказывалось универсальной моделью равновесия между разными культурами, а также моделью межмедиального и межсемиотического равновесия между различными областями культуры, между вербальными, аудиальными и визуальными практиками.

Прослеживая эволюцию цирка от античных истоков до современности, я показываю его место в социокультурном пространстве отдельных эпох, роль в формировании инноваций в культуре разных периодов, в процессе медиализации культуры XX века, а также анализирую распространение цирковой эстетики на ряд медиасфер – кино, мультипликацию, театр.

Работа над книгой "Цирк в пространстве культуры" длилась около семи лет. Хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживал меня в ее продвижении и завершении.

Прежде всего, выражаю благодарность Ирине Прохоровой, согласившейся опубликовать этот труд в "Новом литературном обозрении".

Я признательна Галине Ельшевской, терпеливо курировавшей мою книгу в серии "Очерки визуальности" и способствовавшей ее окончательному формированию.

Приношу свои благодарности издателям и редакторам, опубликовавшим отдельные части моего исследования, в данной книге дополненные и переработанные: Вилему Вестстейну, Марии Виролайнен, Дарье Воробьевой, Ясмине Войводич, Леониду Геллеру, Ольге Гончаровой, Сергею Александровичу Гончарову, Жану-Филиппу Жаккару, Корнелии Ичин, Александру Анатольевичу Карпову, Игорю Лощилову, Анник Морар, Игорю Павловичу Смирнову, Сергею Ушакину, Наталье Фатеевой, Оге Ханзену-Лёве.

С чувством глубокой признательности вспоминаю ловранские встречи с Александром Флакером, наши с ним продолжительные беседы и его вопросы, ответами на которые стали некоторые части этой книги.

Особо хочу отметить помощь в поисках материала, оказанную мне научным сотрудником петербургского музея циркового искусства Ларисой Васильевной Смирновой, а также научным сотрудником библиотеки Института славистики Цюрихского университета Анитой Михалак.

Благодаря своим родителям, работавшим в конце 1960 – начале 1970-х годов в Кабуле, в раннем детстве я смогла повидать уличные выступления афганских бродячих циркачей. Те яркие впечатления от хитроумных факиров, искусных дрессировщиков, "гуттаперчевых" акробатов, вероятно, позднее и пробудили во мне потребность писать о цирке. Сегодня родители – первые заинтересованные читатели этой книги. Моя дочь Юлиана, вместе с которой мы побывали за эти годы на множестве цирковых программ, помогала и помогает мне избегать штампов в мировосприятии и текстопорождении. Спасибо вам большое за участие и поддержку!

Введение. О динамике равновесия в цирке

Каждому сегодня знаком цирковой номер, когда эквилибрист из множества предметов выстраивает пирамиду, сверху устанавливает дощечку и встает на нее обеими ногами. Чтобы не упасть, он балансирует всем корпусом, находясь в постоянном движении. Эффект этого зрелищного, почти фантастического номера-эквилибра достигается благодаря искусству динамического равновесия, помогающему превращать неустойчивое положение тела в устойчивое. Сам термин "эквилибристика" происходит от лат. "aequilibris" и означает "находящийся в равновесии" .

Не только эквилибристика или родственные ей акробатика и жонглирование строятся на способности артиста удерживать равновесие, но и другие цирковые номера и целые жанры (дрессировка, конный жанр, борьба, иллюзионизм, клоунада и др.) связаны с техникой эквилибра. Зиновий Гуревич, которому принадлежит известная в цирковых кругах работа по истории и практике эквилибристики, пишет:

Бродячие артисты прошлых веков показывали в своих выступлениях упражнения, основанные на сохранении равновесия. Они балансировали на бутылках, на ножках стула, ходили и танцевали на канате, балансировали длинный шест с мальчиком на вершине. Ни одно народное празднество или ярмарочное увеселение не обходилось без выступления балансеров .

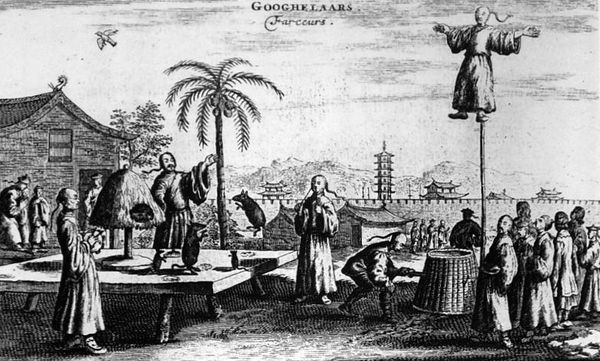

Ярким примером номеров бродячих балансеров были "Китайские игры", восходящие к традиционным элементам искусства народов Китая. Игры включали в себя разного рода номера, основанные на удержании равновесия: динамичные вращения по телу артиста острого трезубца, прыжки через кольцо, унизанное острыми ножами, сложное балансирование вращающихся тарелок на тростях и на удлиняющихся в ходе номера першах, восхождение и спуск по наклонному канату, а также акробатические упражнения на гибких бамбуковых шестах. Во время таких представлений часто использовался "китайский стол" – особого рода снаряд для всевозможных акробатических скольжений, перекатов и каскадов, – которому по ходу номеров можно было придавать различные положения .

"Китайский стол". Выступление бродячих циркачей в Китае. Рисунок голландского художника середины XVII века.

Гизела Винклер, издатель литературы о цирке, также указывает на родство всех цирковых жанров с акробатикой. Тот факт, что понятия "артист" и "акробат" часто используются в синонимичном значении, еще раз подтверждает, с точки зрения исследовательницы, их близость.

Жорж Стрели, внимательно изучавший природу акробатики, доказывал, что совершенство этого жанра достигается благодаря одновременному владению артистами техникой сдвига и равновесия. На приведенных в книге Стрели фотографиях и, главным образом, рисунках акробаты воспринимаются как базисные элементы Вселенной, приведенные в движение согласно некоему божественному плану. "Асимметричный акробат" (на рисунке 158), стоящий на одной ноге и удерживающий другой ногой клетку с попугаем, руками – шляпу на тросточке и диск, а головой – ряд горшков и кувшин, показан как своеобразный универсальный инженер Вселенной, владеющий секретом динамики равновесия.

Такими же предстают и акробаты в цирковой серии Франтишека Тихого. Так, в картине "Баланс" чешский художник изобразил акробата, удерживающего мячик на самом кончике носа. При этом ландшафт, из которого словно вырастает артист, напоминает вид земли глазами астронавтов из космоса, а мяч оказывается похожим на Землю в миниатюре. На другой картине художника, "Клоун", опять появляются очертания земной планеты, на фоне которой играет мячиками акробат – инженер Вселенной. Вообще вся цирковая живопись Тихого устроена так, что происходящее в ней, приоткрывая тайные механизмы равновесия, обретает явный онтологический оттенок. На картинах репрезентируется такое состояние бытия, когда между субъектом, балансирующим в объектном мире, и самим объектным пространством устанавливается равновесие, интерпретируемое художником не как баланс сил в состоянии покоя, а как наивысшее выражение деятельности субъекта, раскрывающей внешний мир на пороге его изменений. Пространство цирка как раз и принимает на себя функцию преображающегося объектного мира. Циркачи, будь то человек-змея, акробат-наездник или воздушный гимнаст, наделены многомерной телесностью, все элементы которой вступают в равновесные отношения друг с другом.

Цирк в произведениях искусства часто представляет собой художественно-эстетическую экспликацию потребности культуры в динамике равновесия.

Герой рассказа Александра Грина "Канат", оказавшийся канатоходцем по воле случая, не только удерживает собственное равновесие на канате, но и словно устанавливает точку опоры Вселенной:

Оркестр заиграл марш. Я ставил ноги в такт музыке, колебля шест более для своего развлечения, чем по необходимости, так как, повторяю, после первого впечатления внезапности пустоты я оказался вне губительной нормы. Н о р м а л ь н о я должен был оцепенеть, потерять самообладание, зашататься, с отчаянием полететь вниз, не попытавшись, быть может, даже ухватиться за проволоку. Вне нормы я оказался – необъяснимо и, главное, самоуверенно, – стойким, без тени головокружения и тревоги. Я продолжал быть в фокусе напряженных токов, излучаемых огромной толпой; их незримое действие равнялось физическому. Я двигался в совершенно поглощающем мое телесное сознание незримом хоре уверенности, знания того, что я, Марч, двигаюсь и буду двигаться по канату, не падая, до тех пор, пока мне этого хочется.

Как зрелище вселенского значения с восхищением описывает выступление балансера Сергей Эйзенштейн:

В нем сходятся люди, чтобы в количестве нескольких тысяч, затаив дыхание, следить за тем, как человек, поставив стул на столько-то стульев, а их на столько-то столов и упершись носком в горлышко бутылки, поставленной на ножке перевернутого верхнего стула, старается сохранить равновесие; как он же ловит баланс, неподвижно стоя с зонтом или быстро скользя по натянутой проволоке.

По существу, именно балансер, демонстрируя перед публикой искусство динамического равновесия, всегда являлся доминантной фигурой циркового зрелища, так как его искусство могло демонстрироваться и в виде отдельного номера, и в виде разнообразных вкраплений в номера артистов других жанров. Показательны сцены удержания равновесия в литографиях Андрея Сапожникова, одного из первых в XIX веке русских художников, обратившихся к цирковым сюжетам. В двенадцати литографиях он представил цирковых знаменитостей, среди которых – наездницы Натарова, Лора, Полина Кюзан, Бассен, Камилла Леру, гимнаст Виоль со своим учеником Пачифико Авиньоли, наездники-вольтижеры Луи, Буклей, Шарль Доверн, Ремберт, Шанселет, Вандерберг и Жак Лежар, причем последний изображен в конном номере "Завтрак": сидя на галопирующей лошади за столом при зажженных свечах, артист, удерживая равновесие, умудряется ловко наливать вино в бокал из бутылки.

На динамическом равновесии выстраивались легендарные пантомимические номера комика-балансера Лемана. Искусный эквилибрист, приехавший в начале XIX века в Россию из Франции, разыгрывал на канате целые представления. В 1827 году он выступал в Петербурге со сценкой, во время которой так мастерски прыгал по натянутому тросу на гигантском чучеле петуха, что ни у кого из зрителей не возникало сомнения, что скачет именно петух, а не всадник. Грандиозное шоу разыграл в 1859 году канатоходец Жан-Франсуа Гравеле, взявший себе псевдоним Блонден. Над грохочущим потоком Ниагарского водопада был протянут канат, по которому артист совершил переход сначала в шестьсот шагов без балансира, а затем выбрал в качестве такового одного из согласившихся зрителей. Опираясь на мемуары канатоходца, однако несколько изменив его имя, Куприн описал этот вошедший в историю номер в рассказе "Блондель":