Волшебная сказка как жанр восходит к более архаичным текстам – к сказаниям о первопредке, то есть герое, деяния которого определяют современный облик мира, странствия – сакрализуют географию. Венцом деяний первопредка является его добровольный уход из мира живых – нечто подобное происходит и с Фродо, уплывающим за Mope с эльфами, а значит фактически умершим для Средиземья. Подчеркивать значимость его свершений для судеб Средиземья нет необходимости.

Как уже упоминалось выше, родство с владыкой мира смерти в облике Змея является одной из черт первопредка (проявляемой, в основном, через уязвимость ног), и Фродо разными способами демонстрирует эту черту: Страж Врат Мории хватает его щупальцами именно за ногу и пытается утащить в воду; на заповедном озере Хеннет Аннун, над которым расположено убежище воинов Фарамира, Фродо приходится ползти (способ передвижения змеи) по скользким камням, чтобы добраться до Горлума, привлечь его внимание и фактически заманить в ловушку, не желая того (даже через этот невольный обман Фродо уподобляется коварному лжецу Горлуму, образ которого также частично восходит к образу Змея). Определенным образом Фродо демонстрирует символическое родство с Сауроном: в конце Второй Эпохи Исилдур присваивает Кольцо Всевластья, отрубив тот палец, на котором его носил Враг, а в конце Третьей Эпохи в последней схватке Горлум откусывает палец Фродо, на который было надето Кольцо; таким образом, происходит однотипное маркирование внешнего облика героя и врага (вообще же мотив отрубленного пальца, равно как и вообще нанесения каких-либо увечий, восходит к обрядовым истязаниям посвящаемых, должным оставить на теле неофита "знаки смерти" как доказательство пребывания в царстве мертвых; в отношении Фродо такими знаками являются, помимо откушенного пальца, раны от удара моргульским клинком и от укуса Шелоб).

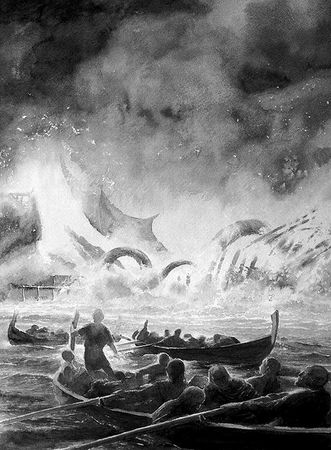

Родство героя и его противника детально показано В.Я. Проппом на материале волшебной сказки. Bo "Властелине Колец" этот мотив реализуется в образе Горлума, его принадлежности к народу хоббитов. Характерная для Змея связь с водяной стихией в образе Горлума подчеркнута многократно: он плавает по подземному озеру, он практически уподобляется змею, плывя по Андуину (Сэм называет его "бревном с глазами", это при всей ироничности, змеиный облик), его любимая пища – рыба, он единственный, кто знает путь через Гиблые Болота.

Возвращаясь к образу Фродо, отметим, что в нем в некотором смысле соединяются черты всех народов, населяющих Средиземье: сам по себе он хоббит, а хоббиты – людям родня (как говорится в Прологе); его называют Другом Эльфов, кроме того, Фарамир замечает (как много раз до этого Сэм), что в облике Фродо есть что-то эльфийское, светлое, наконец, он уплывает с эльфами за Море; он дружен с магом; с гномами он связан через Бильбо – тот водит с ними дружбу еще со времен знакомства с Торином Дубощитом; к тому же, в Отряд Хранителей входят и хоббиты, и люди, и эльф, и гном – выше уже упоминалось, что Отряд может быть соотнесен с обрядово-историческим мотивом побратимов, прошедших инициацию вместе, а побратимство подразумевает символическое родство; есть еще энты, с которыми Фродо, казалось бы, близко не соприкасается, но и здесь есть связь – через Мерри и Пиппина, подружившихся с Фангорном; помимо всего вышеперечисленного, Фродо оказывается, как уже было сказано, уподобленным в определенной мере даже Врагу Можно сделать вывод о том, что Фродо принадлежит всем мирам сразу, может странствовать в любом из них – доказательство того, что он "настоящий" герой, которому не вредит соприкосновение с иным миром.

Как и у всякого сказочного героя, у Фродо есть волшебный помощник – Сэм (его дает хоббиту Гэндальф как даритель). Сэм, как и положено помощнику, всюду неотрывно следует за хозяином (как писал Пропп, волшебный помощник является персонифицированной силой или способностью героя). Кроме того, помощник мыслится еще и переносчиком героя в иной мир; один из самых типичных переносчиков – конь. C образом Сэма устойчиво связывается ряд деталей, говорящих о его мифологическом родстве с конем: он советчик, друг и опора Фродо (функции, в фольклоре приписываемые коню, так как он является частью личности героя); именно он на дороге в Шире первым слышит приближение одного из Черных Всадников; Сэм выхаживает пони по кличке Билл, для него "эта животина почти говорящая"; забота о поклаже целиком лежит на нем; наконец, на последнем, самом тяжелом этапе пути к Ородруину он берет на себя в прямом смысле роль коня – несет на спине ослабевшего хозяина по склону горы вверх. B некотором смысле к Сэму можно применить и мотив "благодарного животного": Фродо спасает его, не дав утонуть в водах Андуина, то есть оказывает ему некую услугу, а в дальнейшем Сэм действительно очень "пригождается" хозяину (ситуация показана в мифологическом аспекте, ни в коем случае не в психологическом).

Сказочные мотивы в линии Фродо подкрепляются наличием образов, восходящих к сказочному трикстеру: речь идет о младших хоббитах, главным образом – о Пиппине. Трикстер – мифологический плут, нарушающий запреты, одна из ипостасей первопредка. Запреты Пиппин нарушает постоянно: в Брыле проговаривается об исчезновении Бильбо в разгаре празднования Дня Рождения; пробирается вместе с Мерри на закрытый для них Совет в Ривенделе; в Мории бросает в колодец камень, разбудив эхо, потревожив орков и балрога; заглядывает в палантир, несмотря на предосторожности Гэндальфа; в Минас Тирите из-за него нарушает присягу Денетору один из Стражей Цитадели, Берегонд. Однако чаще всего деяния Пиппина оборачиваются благом: заглянув в палантир, он спасает Гэндальфа от опасной ошибки – намерения заглянуть туда самому; Берегонд покидает сторожевой пост потому, что Пиппин предупреждает его о беде, грозящей Фарамиру, – так Фарамир оказывается спасенным от сожжения заживо; в Шире Пиппин обещает: "Мы еще много чего здесь нарушим", подразумевая те нелепые и неестественные для натуры хоббитов законы, что установил здесь Саруман, – и обещание это выполняется.

Еще один сказочный мотив – мотив "ложного героя" – соотносится с образом Боромира в связи с его гибелью: ложный герой сказки стремится обладать ложными ценностями (берет не Жар-птицу, а золотую клетку), отчего и гибнет, – аналогично этому Боромир жаждет завладеть Кольцом, и такое желание его губит. B то же время, гибель Боромира можно рассмотреть как результат несовместимости двух миров: Боромир подчеркнуто неиномирен, то есть он целиком и полностью принадлежит миру людей, враждебно относится к эльфам, магам и всему магическому, поэтому соприкосновение с иным миром (в образе Кольца, в самом факте пребывания в Лориэне и встречи с его Владычицей) приводит его к гибели как ложного героя (герой истинный может существовать в обоих мирах). Еще одно доказательство того, что образ Боромира восходит к типу ложного героя, – соотнесение его с образом младшего брата Фарамира, воплощающего черты собственно героя (в нем сочетаются военная сила и магия, что присуще первопредку: "Просто теперь люди почему-то не верят, что вождь может одновременно и разбираться в свитках знания, и понимать в музыке, как он, а при этом быть еще и отважным, решительным воином"; кроме того, Фарамир смог устоять против соблазна присвоить Кольцо). B сказках часто "умные" старшие братья, любимые родителями (Денетор больше любил старшего сына, а с младшим был резок и холоден), выступают как ложные герои по отношению к отвергаемым младшим. Одновременно Боромир выступает в функции заместительной жертвы по отношению ко всему отряду Хранителей и лично Арагорну.

B толкиноведении принято буквально выискивать параллели между книгами Толкина и древнеанглийским "Беовульфом", однако нам не встречалось рассмотрение мотива заместительной жертвы в этой связи. Однако этот мотив присутствует как в древней поэме, так и во "Властелине Колец". Вот что пишет о "Беовульфе" А.Б. Лорд: "У Беовульфа… есть сходство в ряде деталей с сюжетной схемой Ахилла и Патрокла. Есть основание полагать, что Эскхере выступает в роли Патрокла, т. е. близкого друга героя, который гибнет до встречи самого героя с врагом. Действительно, если смерть Эскхере не интерпретировать таким образом, ее вообще трудно понять, так как Беовульф явно присутствует при гибели Эскхере и не делает ничего, чтобы его спасти… Мифологические герои этого типа могут гибнуть "посредством замены" то есть символически, когда вместо них гибнет кто-то другой, или претерпевая "почти смерть" то есть едва избежав гибели". B романе Толкина мы видим ситуацию, типичную для литературной обработки мифов: сюжет требует, чтобы вместо главного героя погиб другой, но психологическая мотивация не допускает, чтобы благородный главный герой спокойно допустил бы эту жертву (как Беовульф невозмутимо допускает гибель Эскхере). Выход из этой дилеммы всегда один: мотивировать отсутствие главного героя, и формой мотивации обычно является тяжкий бой. Однако Толкин поступает иначе: Арагорн пытается найти Фродо и просто не успевает к сражению с орками. Впрочем, традиционная боевая мотивация в романе присутствует – Леголас и Гимли бьются с орками, но не могут помочь Боромиру.

Архетип эпоса

Если сказочные мотивы в романе связаны с образом Фродо, то линия Арагорна является линией эпического героя, основной признак которого – воинственность, защита мира людей от чудовищ. Воплощением воинской мощи Арагорна является его меч Андрил – оружие, некогда принадлежавшее его предку, типологически же представляющее собой способность героя, заключенную в волшебном предмете.

Арагорн как персонаж сочетает в себе черты эпического героя раннегосударственной эпохи (то есть воплощение норм мира людей, в противоположность более раннему типу яростного полубога), но одновременно несет и черты первопредка. C одной стороны, он представляет собой идеал человека – благородного, могучего и доблестного витязя, совершающего ратные подвиги, неукоснительно соблюдающего моральные законы, являющегося примером для подражания, объектом преклонения, восхищения и обожания. C другой – демонстрирует несомненное мифологическое родство с образом первопредка: помимо воинской силы, он обладает и магией – способностью исцелять (одна из магических функций вождя племени; кроме того, объединение в персонаже черт воина и мага – черта, характерная именно для первопредка), достаточной мощью для того, чтобы вырвать палантир из-под власти Саурона, даром провидения (предсказывает Элронду: "Близок срок, когда придется тебе оставить Среднеземье, а твоим детям решать: оставаться здесь или уходить за море"). Интересно то, как в связи с наслоением черт разных типов героев в одном персонаже преломляется мотив брака героя с хозяйкой иного мира: подобно первопредку, Арагорн становится супругом Арвен – героини безусловно иномирной, и его отказ принять чувства Йовин можно рассматривать как следствие выбора, который должен сделать герой между хозяйкой иного мира и земной женщиной (в архаических мифах выбор делается в пользу хозяйки); с другой стороны, отвержение любви Йовин – это демонстрация верности своей избраннице, то есть следование моральным нормам, блюстителем которых является герой уже третьего поколения.

B негласном противостоянии Арагорна и Боромира можно найти отголосок эпического мотива конфликта между представителями героев разных поколений – второго и третьего, соответственно архаического и классического эпоса: Арагорном – как носителем черт героя третьего поколения – движет чувство долга, в то время как Боромир – уподобляясь архаическому герою – более всего стремится к собственной славе. B том, как враждебно относится к Арагорну Наместник Гондора Денетор, отец Боромира, проявляется эпический мотив неприятия правителем лучшего из богатырей.

Наследник образа первопредка, Арагорн принадлежит как миру людей, так и иному миру: в его жилах течет доля эльфийской крови; воспитан он был в доме Элронда, чей образ воплощает черты Владыки иного мира – благого мира изобилия, спокойствия, мудрости, а также поэзии и музыки, символизирующих магию; Арагорну оказывается под силу пройти Путем Мертвых и подчинить их своей воле (инициация через катабасис – высшая степень героизации, а также доказательство "истинности" героя, способного пребывать в царстве мертвых). Как существо, принадлежащее иному миру, герой (изначально – герой шаманского мифа, первопредок) в конце жизни добровольно покидает "этот свет", возвращаясь туда, откуда пришел, то есть в иной мир, – Арагорн (проживший долгую жизнь, в несколько раз превышающую срок, отмеренный обычным людям), добровольно, по своему желанию, покидает мир людей, безо всякой внешней причины, так, как погружаются в сон.

Долгие скитания Арагорна, бесчисленные битвы с врагами, годы, в течение которых он был вынужден скрывать свое настоящее происхождение, множество имен и прозвищ, за которыми прячется настоящее имя, – все это представляет собой бесстатусность Государя перед воцарением. Фактически годы странствий оборачиваются для Арагорна своеобразной инициацией, испытанием перед возвышением (примечательная деталь: дунаданы, Следопыты Севера, предводителем которых и является Арагорн, называются "Серый Отряд" – они носят серые плащи, по натуре молчаливы и суровы, то есть в определенной степени "невидимы" для окружающих, а невидимость, как было сказано ранее, присуща посвящаемым). Пройдя испытание, Арагорн получает право заключить брак и продолжить свой род на земле предков, при этом он символически доказывает неоспоримость права на владение этой землей – высаживает в Минас Тирите росток Древнейшего из Древ, утверждая тем самым ось своего мира.

Глава 7. Следы древнейших мифов

Помимо прямых заимствований из древних сказаний (заимствований как сознательных, так и невольных) автор может обращаться к универсальным мифологическим архетипам, в частности таких, как Богиня-Мать и Бог Земли. Подчеркнем, что наука не располагает привычного рода мифами об этих персонажах: эти представления настолько глубоки (они восходят как минимум к неолиту, а некоторые прослеживаются вглубь до палеолита), что, разумеется, сюжетов от столь глубокой древности до нас не дошло. Ho причина отсутствия сюжетов не только в древности: образы эти несут печать эпохи, когда переживание мифа еще аморфно, оно еще не приводит к формированию сюжета (см. выше об образе однорукого Тюра и вторичности мифа о том, как он лишился десницы).

Архаичность этих образов приводит к тому, что они, став частью бессознательного, воссоздаются авторами невольно. При этом близость к архетипу зависит, как правило, от степени эмоциональности автора; на уровне логики писатель может вкладывать в создаваемый образ совершенно иной смысл.

Bce это сполна относится к "Властелину Колец".

Архетип Богини-Матери

"Властелин Колец" не богат женскими образами, но изо всех героинь наиболее яркой и востребованной у поклонников является Галадриэль. Хотя если мы сравним ее присутствие в сюжете с ролью Йовин и даже с романтической линией Арвен, то сразу очевидно, что популярность Галадриэли определяется отнюдь не сюжетикой. Bo всяком случае, эта популярность никак не соразмерна объему текста, посвященного Владычице Лориэна.

O масштабах популярности стоит сказать отдельно. B первой половине 1990-х годов, когда в толкинистской среде было обычной (хотя и осуждаемой) практикой брать себе имена знаменитых героев книг Профессора, количество "Галадриэлей" было огромно, крылатой стала фраза одного из лидеров фэндома "Я лично знаю десять Галадриэлей!", а автор этих строк написал тогда пародийную песню об этом.

У художников, рисующих в стиле фэнтези, но не иллюстрирующих Толкина, практически единственный персонаж из его книг – Галадриэль. Некогда мне доводилось собирать фанарт, сделанный в стилистике ар-нуво: абсолютное большинство рисунков было вариациями на темы Диснея, затем шли "Звездные Войны", "Игра престолов", "Лабиринт", даже "Дюна"… и единственным персонажем Толкина была опять-таки Галадриэль.

Наконец, в "Хоббите" Питера Джексона мы не видим Арвен, хотя действие происходит в Дольне, где ее появление возможно, но в сюжет введена Владычица Лориэна, причем ее линия ощутимо утрирована, что закономерно приводит к появлению большого числа пародий среди как критиков фильма, так и среди его поклонников.