Новый толчок развитию индийского искусства дало искусство греческое. Уже в постройках ирано-индийского стиля заметно эллинистическое влияние, например, в изображениях кентавров, гиппокампов, форм в виде сирен с рыбьим хвостом, даже Силена и Геракла. Но в полной мере оно проявилось в Гандхарском царстве, в Северо-Западной Индии, особенно во II–IV веках н. э., хотя сюжеты, воспроизводимые ими, почти исключительно индийские и буддийские.

В гандхарской скульптуре прослеживаются различные влияния – греко-римское, среднеазиатское и буддийское. Некоторые авторы полагали, что гандхарские скульптуры были изготовлены эллинизированными индийцами, другие авторами работ считали даже римских мастеров. В скульптуре Гандхары очень рано появляются изображения Будды в образе человека. До этого, как считают, Будда изображался преимущественно различными символами, среди которых наиболее часто встречающимися являются колесо, трон, дерево бодхи и т. д. Несомненно, греко-римское влияние явно ощутимо в памятниках гандхарской школы, но все же, по словам некоторых искусствоведов, гандхарский скульптор имел сердце индийца и руки грека. И тем не менее специалисты полагают, что речь идет о возникшем и развивавшемся в течение относительно длительного периода греко-буддийском искусстве. Основой его были тесные контакты буддийской Индии с эллинистическим миром.

Значение эллинистического влияния на скульптуру гандхарской школы, как утверждают некоторые специалисты, зачастую преувеличивается. Его результат, возможно, отразился только в тенденции к натурализму, чуждому восточной традиции. Натурализм действительно угрожал подавить сакральность изображений, но вскоре его наступление было приостановлено. С этого времени натурализм продолжал существовать только в пределах строго традиционных рамок основы, в форме утонченного богатства линии или поверхности, оживляющих произведение в целом, отнюдь не нарушая его сущностного качества. Эллинистическое влияние слегка сдвинуло художественный план выражения, не изменив его сущности. Местные тенденции, на которых основывалось гандхарское искусство, оказались сильнее западного, эллинистического влияния. Хотя сам факт западного влияния на буддийское искусство чрезвычайно интересен. Так, любопытно, какие изменения претерпело изображение Будды в гандхарской школе: одежда Будды очень напоминает тогу патриция; божественный ореол, непременный атрибут изображений, превращается в какой-то каменный диск, мало связанный с общим замыслом.

Дверью, через которую вошел эллинизм, явился, очевидно, философский характер буддизма в его мировосприятии.

Греческий тип лица Будды заметно отличается от других индийских изображений. Однако и ему придаются некоторые характерные черты: выпуклости на черепе, особая, как некоторые считают, "прическа" (ушниша), блестящий кружок между бровями (урна, третий глаз), неправдоподобно длинные руки (в положении стоя ладони достигают колен), плоские ладони и ступни.

Считается признанным, что буддийская скульптура никогда не изменяла своему первоначальному идеалу. Перед нами лицо с гармоничными чертами, длинные ресницы защищают глаза от зрелищ призрачного мира, и кажется – Будда ушел в себя, погружен в сосредоточенное созерцание; он продолжает размышлять над учением и наставляет учеников через свое зримое изображение. Облик Будды не похож на образы индийских богов с их пышными телами, богатыми украшениями и причудливыми позами. Напротив, художники с самого начала придерживаются правила, ставшего затем традицией, что Будду следует изображать скромным, сдержанным, серьезным.

Итак, сакраментальная функция образа Будды обусловлена тем, что этот образ увековечивает присутствие самого Будды и представляет в известном смысле необходимое дополнение доктрины, составленной из чистых отрицаний. Так, изображение Будды, сидящего в позе лотоса, с полузакрытыми глазами и улыбкой на устах представляет Учителя, погруженного в состояние глубокого созерцания и полного величавой отрешенности. Покой, который выражает статуя Будды, – это особый покой; его лицо обращено не к миру страдания, а к будущему "освобождению" и к нирване.

В искусстве каждой религиозно-философской традиции, таким образом, возникает и по-своему решается проблема отображения высшей, трансцендентной реальности. Буддийская религия, несмотря на то что ее основатель не одобрял создания образов и проповедовал отказ от материальной собственности, приобрела богатейшую в мире и самую разнообразную систему визуальной поддержки.

Вообще в буддизме ощущается сильное влияние индуизма, что обусловливает широкое использование в махаянской иконографии символов, которые в индуизме ассоциируются с различными божественными аспектами, включая, например, божественные орудия, подобные ваджре, и даже преумножение голов и рук у отдельно взятого божества.

С другой стороны, возможно также, что индуистская иконография находилась под влиянием буддизма, поскольку ее антропоморфизм был развит после укрепления позиций буддизма в Индии.

Символика буддийской мандалы

Возникший на индийской основе буддизм усвоил из индуизма понятие "мандала" и передал его своим более поздним продолжениям, прежде всего разным вариантам северного буддизма (махаяна, хинаяна, ваджраяна, тантризм) в Тибете, Центральной Азии, Монголии, Китае, Японии.

Мандала – один из основных сакральных символов в буддийской мифологии; ритуальный предмет, воплощающий символ; а также геометрический знак необычайной красоты и сложной структуры. Живописные буддийские мандалы демонстрируют двухмерный способ передачи всех тонкостей буддийского миропредставления.

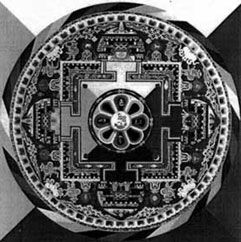

Наиболее характерная схема мандалы представляет собой внешний круг с вписанным в него квадратом; в этот квадрат в свою очередь вписан внутренний круг, периферия которого обозначается обычно в виде восьмилепесткового лотоса или восьми членений, сегментирующих этот круг. Квадрат ориентирован по сторонам света, связанным к тому же с соответствующим цветом примыкающего изнутри пространства квадрата. (Так, в мандале в системе тибетского ламаизма север – зеленый, восток – белый, юг – желтый, запад – красный; центр соотносится с голубым цветом, хотя в данном случае цвет мотивируется прежде всего объектом, изображаемым в центре.) Посередине каждой из сторон квадрата находятся Т-образные врата, продолжающиеся вовне, уже за пределами квадрата крестообразными изображениями, иногда ограниченными малыми полукружиями. В центре внутреннего круга изображается сакральный объект почитания – божество, его атрибут или символ, метонимически используемый в ритуале, особенно часто ваджра в разных вариантах – одинарном, двойном, тройном и т. д.

Изображения мандалы, как правило, многочисленны, иногда их стремятся воспроизводить в возможно большом количестве экземпляров и помещают в разных местах, признаваемых сакральными, например в храмах, на холсте, на жертвенных блюдах. Мандалы изображаются живописно; изготовляются из камня, дерева, металла, глины, песка, теста и др.

Наиболее универсальна интерпретация мандалы как модели Вселенной, "карты Космоса". Космологическая интерпретация мандалы предполагает, что внешний круг обозначает всю Вселенную в ее целостности, очерчивает границу Вселенной, ее пределы в пространственном плане, а также моделирует временную структуру Вселенной. В этом внешнем кольце нередко изображаются 12 символических элементов – нидан, выражающих 12 соотнесенных друг с другом причин, звеньев цепи "взаимозависимого происхождения", вызывающих и обеспечивающих непрерывность жизненного потока. Эти 12 нидан на мандале моделируют бесконечность и цикличность, "круг времени", в котором каждая единица определяется предыдущей и определяет последующую. Изоморфность основных частей мандалы и так называемой калачакры – "колеса времени", высшего и наиболее сокровенного из четырех направлений ваджраяны, – также актуализирует временной аспект мандалы. Наконец, внешний круг мандалы вообще соотносится с календарными и хронологическими схемами северного буддизма и всей Центральной и Юго-Восточной Азии (рис. 25).

Рис. 25. Мандала.

В Тибете и Монголии мандала рассматривается как место обитания божества или божеств. Прецедент нисхождения божества имел место, согласно преданию, в VIII веке, когда Падмасамбхава – основатель буддийского тантризма, которому приписывается и изготовление первой мандалы, нуждавшийся в божественной помощи, сооружал мандалу и вставал на семидневную молитву, после чего божество спускалось в центр мандалы и совершало то, ради чего оно призывалось. Этот мотив движения божества сверху вниз, с Неба на Землю, в центр мандалы вводит вертикальную координату в структуру мандалы, хотя эта координата обнаруживается и актуализируется как основная только во время ритуала. Движение по вертикали, как и его последний, завершающий этап – божество в центре мандалы, связывается с другими символами вертикальной структуры Мира – Мировой Осью, Древом Мира, ритуальным сооружением.

Таким образом, мандала – это "план" Вселенной, сведенной к своим простейшим структурным началам, но это также и средство коммуникации с божеством: одновременно идеограмма Космоса и икона.

Как отмечают специалисты, мандала, безусловно, имеет признаки художественного произведения, а иногда и перерастает в него. Но в отличие от чисто художественного творения мандала принадлежит религии.

В тибетской традиции мандала тесно связана с "песочной живописью", которая, впрочем, встречается и у других народов. В прошлые времена в Тибете мандалы строились из мелких полудрагоценных камней: бирюзы, яшмы, малахита, жемчуга, кораллов с их яркими естественными красками. Сейчас большинство монастырей, практикующих тантрические ритуалы, создают мандалы из однородного мелкого песка.

Структура и цветовое решение песочных мандал, а также последовательность их построения описаны в особых текстах, которые монахи выучивают наизусть. Таким образом, песочные мандалы создаются в рамках тантрических ритуалов. Перед тем как приступить к сооружению песочной мандалы, монахи проводят целый ряд подготовительных ритуалов, направленных на очищение платформы, благословение инструментов и цветного песка. Любопытно, что нанесение песка начинается от центра к периферии. Построение большой мандалы занимает около десяти дней. Работая над мандалой, монахи должны постоянно пребывать в медитативном сосредоточении.

Мандала просветленного божества живет ровно столько, сколько длится соответствующий ритуал. Ее не оставляют в музее, как экспонат, поскольку ее главное назначение состоит в том, чтобы служить основой для медитационной практики. Как только практика завершена, мандала должна быть разрушена. Разрушение мандалы – особый ритуал, смысл которого состоит в подчеркивании непостоянства всего Сущего и цикличности Бытия. Прежде чем разрушить мандалу, монахи должны попросить просветленных божеств, которые на протяжении всех этих дней пребывали в песочном дворце, вернуться в свои небесные обители.

Мандалы – космические диаграммы удивительной сложности и красоты. В мандале представлено деление пространства по четырем сторонам света и соответственное расположение божеств, а центр занимает главное божество – Вайрочана (букв. "сияющий"), важнейший космический Будда. Важную роль в мандале играют цвета и всевозможные символы, передающие элементы схемы Мироустройства.

Эзотерическое искусство буддизма ориентируется прежде всего на геометрический порядок. Пантеон выстроен по типу геометрической структуры сетчатой мандалы или ее скульптурной аналогии, которая также следует определенному порядку.

В одной мандале, отражающей устройство Вселенной, может быть до тысячи образов, расположенных в соответствии с правилами универсальной гармонии. В сущности, вся система буддийских представлений о мироздании может быть передана в одной мандале.

В своем изображении духовного космоса буддийские мандалы придерживаются вековой композиции раскрытого лотоса, напоминающего о множественности проявлений ведического Агни (Огня).

Буддийская танка

Танка (тиб. "свиток") являются иконографическими образами, используемыми в качестве визуальной опоры в различных религиозных практиках тибетского буддизма. Танка (танкха) – характерный вид буддийского искусства, своими корнями связанный с индуистским искусством. В Древней Индии существовал особый вид портретной живописи – пата, выполнявшейся на специальной ткани (касая, внешняя одежда монаха).

Материал, используемый для танка, – это льняная или хлопчатобумажная ткань, а иногда и шелк для особо важных изображений. В живописи танка в качестве пигментов используются минералы, например малахит или киноварь, а также некоторые краски, приготовленные из растительного сырья. Они смешиваются с животным клеем и желчью, чтобы сделать танка более стойкой. В некоторых случаях танка – это живопись золотом. После окончания работы танка вшивается в парчовое обрамление. После этого совершается обряд освящения танка, который в тибетском буддизме проводит опытный лама.

На танка обычно изображают будд, бодхисатв, иллюстрируют жития святых и великих учителей. Танка бывают разными по размеру: от нескольких квадратных сантиметров до нескольких квадратных метров. Большие танка исполняют целые группы мастеров, и на работу уходят многих месяцы и даже годы.

На севере Индии особой популярностью и известностью пользуется танка "Белая Тара". (Впрочем, там же известны и танка "Зеленая Тара".) Белая Тара узнаваема по таким атрибутам, как белый цвет тела, семь глаз, три из которых расположены на лбу, а еще четыре – на ладонях и ступнях. Таким образом, как считается, она видит всех живых существ на всех локи (то есть во всех измерениях бытия). Изображение Белой Тары включено составной частью в систему известной практики, целью которой является обеспечение долголетия и устранение несчастий. С точки зрения буддийской доктрины, ценность обретения долгой жизни не в эгоцентрическом упоении собой, но в возможности иметь достаточно времени для совершенствования на духовном пути.

В прошлые времена этот вид живописи был широко распространен в Тибете. Но сейчас эта традиция угасает в самом Тибете. Самобытные тибетские стили танкографии и пластики ритуальной скульптуры на грани исчезновения, поскольку не находит официальной поддержки буддийское искусство. Буддийский мир Северной Индии в значительной мере взял на себя миссию сохранения исчезающих в соседних регионах художественных традиций. Часть тибетцев, вынужденных покинуть родину после 1959 года, осели неподалеку от Дхарамсалы в Северной Индии. Работающие здесь известные танкописцы четко определяют свою миссию: сохранение уникальной тибетской культуры в изгнании.

Литература

Арвон Анри. Буддизм. М., 2005.

Буркхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы. М., 1999.

Ермакова Т. В., Островская Е. П. Классический буддизм. СПб., 1999.

Категории буддийской культуры / Ред. – сост. Е. П. Островская. СПб., 2000.

Пишель Р. Будда. Его жизнь и учение. Ростов-на-Дону, 2004.

Фишер Р. Искусство буддизма. М., 2001.

Глава 3. Искусство ислама

Основные принципы культуры и искусства ислама

Когда в VII веке появился ислам, Аравия находилась на низком уровне развития как в религиозном смысле, так и в политическом и социальном плане. Это объясняется разобщенностью населявших ее племен. Возникшая исламская вера, которую связывают с именем Пророка Мухаммеда, явилась консолидирующим фактором, обусловившим появление единого этноса, создателя могущественной мусульманской империи, объединившей также и многочисленные неарабские народы. Практически с самых ранних периодов своей истории ислам выступал как опора мусульманской цивилизации, как основа складывавшейся в ней системы культурных ценностей.

Мусульманское искусство, возникшее из практических потребностей, отражает устои ислама и оригинальную эстетику, явившуюся результатом особого мировосприятия. Как полагают специалисты, наивысший расцвет мусульманской культуры пришелся на IX–XII века, когда были сформулированы общие принципы мусульманской культуры, определившие идеологию, традиции, нравственные нормы, психологию и поведение мусульман. "Золотой век" мусульманской цивилизации подарил миру богатые культурно-исторические памятники, многие из которых сохранились до сих пор.

Чтобы приблизиться к пониманию принципов и основ мусульманского искусства, необходимо понять, что же такое есть ислам как понятие историческое и религиозное. Само слово ислам буквально означает "покорность, предание себя Богу". Но оно, конечно, включает в себя целый ряд понятий.