Настоящая книга продолжает издания "О людях и книгах" и "Русские книголюбы". В первой и второй главах новой - посмертной - книги своей П. Н. Берков отчасти повторяет некоторые материалы, освещенные уже в его первых книгах. Сюда относятся места, где говорит он об антологии "Похвала книге" И. А. Шляпкина, о "Кружке любителей русских изящных изданий". По поводу деятельности последнего стоило бы упомянуть, что неоспоримой заслугой "Кружка" останется издание Гоголевского "Невского проспекта" с иллюстрациями Д. Н. Кардовского и, конечно, "Материалов для библиографии русских иллюстрированных изданий".

Очень ценно в новой книге П. Н. Беркова все, что говорит он на основании весьма мало известных материалов об опыте организации первого библиофильского объединения в Москве, связанного с именем Н. М. Лисовского, неутомимого пропагандиста книговедения, науки о книге, выделяемой им из общей науки библиографии.

Большою заслугою П. Н. Беркова является его постоянное внимание к состоянию издательского дела и книжной торговли в советском революционном государстве в ранние годы и в последующие десятилетия вплоть до 50-летнего юбилея Советской власти. Известные дополнения автору данного вступления надо сделать, пожалуй, только к третьей главе книги П. Н. Беркова, где рассказывается о деятельности московского Русского общества друзей книги в 1920-х годах. Бывший одним из его основателей и затем его весьма активным членом, автор этих строк, как указано, не смог полностью передать П. Н. Беркову всех данных о деятельности РОДК) тем более о его "внутренней истории".

Русское общество друзей книги возникло в начале 1920-х годов по общественной инициативе передовой части русской интеллигенции, как старой, дореволюционной, принявшей без оговорок новую, Советскую власть и ставшей добровольно сотрудничать с нею, так и молодой, перед которой революция открыла возможности творческого участия в бурно развивавшемся культурном строительстве. В составе учредителей и руководства, затем основного ядра Русского общества друзей книги (принявшего это последнее наименование сознательно в противоположность и Кружку любителей в старом Петербурге, и предлагаемому Н. М. Лисовским Обществу библиофилов) были работники музеев, как В. Я Адарюков, писатели-искусствоведы, как П. Д. Эттингер, деятели издательства и вполне "интеллигентских" книжных магазинов, как Д. С. Айзенштадт и А. М Кожебаткин. К "старшим" принадлежал и обаятельный собеседник и изучатель русской литературно-художественной среды С. Г. Кара-Мурза. Пишущий эти строчки, только-что получивший звание профессора А. А. Сидоров; музейный работник, прекрасный знаток искусства Н. В. Власов; недавний военный А. М. Макаров; букинист, человек редкого художественного чутья А. Г. Миронов - упомянуты с большей или меньшей степенью подробности в третьей главе книги П. Н. Беркова. В обществе почти участия не принимал М. П. Келлер. По первому плану, задуманному более тесною группой учредителей РОДК, А. М. Кожебаткин был бы в нем представителем старой (подразумевалось - XVIII–XIX вв.) русской книги, М. П. Келлер - специалистом по книге зарубежной. Вскоре и М. П. Келлер и А. М. Кожебаткин перестали принимать участие в РОДК. Отошел от общества и Н. Н. Орлов. С Русским библиографическим обществом отношения РОДК не были ни регулярными, ни тесными. Наоборот, некоторые выступления, в РОДК встреченные с общим сочувствием (доклады старейшего букиниста П. П. Шибанова и др.), в Библиографическом обществе встречали критику. РОДК, однако, имел другую "базу", о которой П. Н. Берков не сказал; но отделение "библиофильства" от научной, исторической, литературной или искусствоведческой работы не позволяет восстановить полную культурную картину жизни Москвы 1920-х годов.

Одновременно с РОДК была в Москве под эгидой Наркомпроса и лично А. В. Луначарского создана обширная Государственная академия художественных наук, в составе которой стала работать вначале специальная Полиграфическая секция, затем Библиологический отдел и Комиссия графических искусств. Двухтомник "Книга в России" (1924–1926), издававшийся в те же годы малотиражный журнал "Гравюра и книга" были в не меньшей мере органами этих отделов ГАХН, как и РОДК. Все более специальные, исторические или теоретические темы выносились в ГАХН, где сотрудничали В. Я. Адарюков, П. Д. Эттингер и пишущий эти строки; активно работавшие и в государственном и в любительском объединении молодой, рано погибший М. С. Базыкин и пожилой, бывший "протоколистом" РОДК, в дореволюционное время педагог (и стихотворец!) И. К. Линдеман. РОДК, с его дружескими еженедельными собраниями в Московском Доме ученых, носило характер "клуба", чуждавшегося дискуссий, зато устраивавшего регулярные выставки, литературные вечера, аукционы, выступления артистов. Зато доклады таких книговедов, как М. Н. Куфаев, искусствоведов, как Н. Н. Пунин, устраивались в ГАХН. Мало-помалу в литературной секции ГАХН сосредоточилась деятельность таких крупных московских ученых, как М. А. Цявловский и В. В. Вересаев. В. Я. Адарюков и пишущий эти строки равномерно делили свои труды между ГАХН, РОДК и (в последние годы десятилетия) Гравюрным кабинетом Музея изобразительных искусств.

Неполной осталась бы картина работы РОДК без краткого упоминания хотя бы двух очень красочных, характерных для Москвы и весьма противоположных фигур, страстных библиофилов. С одной стороны - это М. И. Щелкунов, в прошлом - наборщик, в годы революции ставший преподавателем и профессором, автор известного, бывшего для своего времени весьма нужным труда по истории книгопечатания. Автодидакт, страстно любивший старую (западную!) книгу, прямолинейно мысливший и неоспоримо добросовестный, М. И. Щелкунов в РОДК представлял как бы "демократическое" его крыло. М. Я. Шик, блестящий мастер поэтического перевода, полиглот, остроумнейший собеседник и вместе с тем великолепный знаток книги, составивший себе поразительную коллекцию французских романтиков, был весьма живым участником всех встреч РОДК, впоследствии работником антиквариата "Международная книга" - и перешел от собрания книг к филателии…

Вместе с тем - пусть это останется лучшею "концовкой" деятельности РОДК, - самое ценное, что удалось обществу совершить, было издание "Домика в Коломне" с оригинальными гравюрами В. А. Фаворского, одно из лучших "библиофильских" или просто художественных изданий тех лет.

Не надо, думается, делать еще какие-либо вставки в очень интересную, талантливо написанную рукою мастера картину развития общественного движения, посвященного книге в нашей стране. Вся книга П. Н. Беркова - хороший памятник пройденному участку пути общего нашего культурного развития.

Автор данного вступления хотел бы, чтобы эти его страницы были скромным венком на могилу крупнейшего советского друга книги в самом лучшем смысле - большого человека и ученого, Павла Наумовича Беркова…

Член-корреспондент Академии наук СССР А. А. Сидоров

От автора

Мне кажется, нет необходимости обосновывать право автора на написание "Истории советского библиофильства", в то время как "Истории русского библиофильства до 1917 г." еще не существует. Собирая в течение многих лет материалы по истории русского книголюбия с древнейших времен до наших дней, я давно уже пришел к заключению, что история советского библиофильства богаче, интереснее и поучительнее и, несомненно, ближе советскому читателю-книголюбу, чем история библиофильства дореволюционного периода. Этим и объясняется то, что, нарушая хронологический порядок изложения, я написал данную книгу. Передавая ее в руки читателя, я считаю нужным сказать несколько слов о ее построении.

В центре моего внимания стояли не отдельные библиофилы и их библиотеки, как было бы неизбежно в "Истории русского библиофильства до 1917 г.", а именно библиофильство как общественное явление - библиофильские организации, их пропагандистская, научно-исследовательская и издательская деятельность, формы их работы, - научные заседания, обмен опытом, выставки, аукционы, книгообмен и т. д., предметы собирательства, библиофильские моды, материальная база советского библиофильства - антикварные и букинистические магазины, вообще книжная торговля, наконец, постепенно возникшая, развивавшаяся и достигнувшая значительного уровня библиофильская литература.

Конечно, больше всего меня интересовали и привлекали образы советских библиофилов, их библиофильская психология, их глубокая и своеобразная преданность любимому увлечению.

По мере приближения работы над книгой к концу мне стало ясно, что материалы для последних глав "Истории советского библиофильства", в которых я предполагал говорить о книголюбах наших дней, настолько обширны, что никак не уложатся в листаж, предоставленный мне издательством "Книга", а если бы издательство даже и согласилось значительно увеличить объем "Истории", то композиция книги от этого безусловно пострадала бы. Поэтому в дополнение к выпускаемому труду я задумал еще одну книгу - "Советские библиофилы, книголюбы, книгособиратели наших дней (1950-1960-е гг.)", которая должна будет представлять собой своеобразный биобиблиографический словарь.

Однако из сказанного не следует делать заключение, что последние два десятилетия истории советского библиофильства не нашли отражения в настоящей книге. Напротив, по своему объему последние две главы составляют более четверти книги.

Как обширны и многообразны ни были собранные мною материалы, данная работа не могла бы быть написана без дружеской помощи ряда лиц, бескорыстно и охотно сообщавших мне сведения или наводивших по моей просьбе нужные справки. Перечислить имена всех товарищей, в той или иной форме оказавших мне помощь, будет затруднительно. Поэтому я назову только тех, кто был особенно полезен мне своими сообщениями и указаниями; это - член-корреспондент АН СССР проф. А. А. Сидоров, В. Г. Лидин, вице-президент Академии педагогических наук СССР проф. А. И. Маркушевич, Н. И. Сахаров, проф. С. П. Фортинский, доц. И. Я. Каганов, канд. филол. наук О. Г. Ласунский, канд. филол. наук Н. Д. Кочеткова, д-р филол. наук В. И. Малышев, И. М. Кауфман, Т. А. Быкова, М. М. Гуревич, И. Б. Семенов, А. Б. Лоев, Б. А. Вилинбахов, П. Н. Мартынов, О. Д. Айзенштадт, В. А. Рождественский, К. И. Шафрановский.

Всем названным и многим, многим неназванным товарищам, чья исключительная отзывчивость, помощь и доброе отношение ко мне способствовали созданию этой книги, выражаю большую, искреннюю благодарность.

15 марта 1968 г.

Глава первая

Русское библиофильство советского периода

Общая характеристика

Как и во всех других сторонах русской культуры, Великая Октябрьская социалистическая революция произвела в такой незаметной и периферийной области, как русское библиофильство, коренной переворот. Результаты его стали заметны не сразу, а лишь постепенно, но зато они обнаружились решительно во всех составных элементах библиофильства, в его социальном составе, в формах и характере деятельности и в его общественной роли.

Самая главная, основная перемена состояла в широкой демократизации русского библиофильства. Вместо прежнего дворянско-буржуазного, "аристократического", "камерного" библиофильства, формировавшегося по преимуществу в среде представителей состоятельных верхов старой России, возникло и чем дальше, тем быстрее стало расти советское, демократическое книголюбие, колоссально возросла любовь к чтению, к книге, газете, журналу. Буквально с первых же дней Советской власти проблема издания газет и книг для нового читателя стала одной из важнейших практических задач, которые пришлось решать партии и правительству.

Просмотр периодических изданий 1916–1921 гг. показывает, какой серьезной проблемой был в этот период "книжный голод", возникший в России в результате войны 1914–1918 гг. и усилившийся в первые годы гражданской войны. Быстрое восстановление книгоиздательского дела было одной из самых существенных идеологических побед Советской власти.

Сразу же после Октября 1917 т. возникла новая, советская книга, и тогда же появились ее любители, ценители и собиратели. По своему социальному составу эти новые книголюбы коренным образом отличались от прежних библиофилов. Это были в основном рабочие, солдаты, молодые советские служащие, передовая часть крестьянства, - словом, люди, искренне преданные революции. И собирали они не книжные редкости и дорогостоящие русские и иностранные изящные издания, а политические брошюры и книжечки революционных лет, дешевые переиздания классиков, выпускавшиеся Литературно-Издательским отделом Народного комиссариата по просвещению, современную революционную беллетристику, печатавшуюся различными издательствами Советов депутатов Москвы, Петрограда и других городов, произведения выдающихся иностранных авторов, входившие в состав обширного плана издательств, например издательства "Всемирная литература", возникшего по инициативе А. М. Горького в первые годы революции.

Дорожили эти книголюбы новой, советской книгой не как предметом коллекционирования, а как источником знания, средством понять великие события, участниками которых были эти читатели, способом найти ответ на жгучий вопрос: "Что сделать для развития советской культуры?"

Так зародилось в революционные годы новое, советское книголюбие. Из этого книголюбия постепенно сложилось современное советское библиофильство, претерпевшее за полвека существования ряд интересных и поучительных изменений.

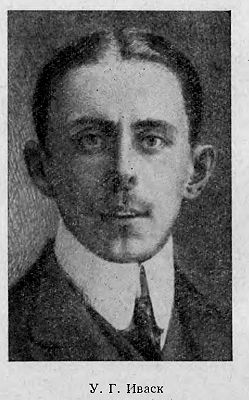

Незадолго до революции в журнале "Русский библиофил" печаталась работа известного библиофила и библиографа У. Г. Иваска "Частные библиотеки в России" (56), представляющая алфавитно построенный словарь владельцев библиотек, находившихся в пределах тогдашней Российской империи, начиная с XV и по XX в. включительно. Автор ввел в своей перечень не только русских библиофилов, но и польских, притом таких, как король Станислав Август (Понятовский), магнаты братья Залусские и другие. Правда, У. Г. Иваск включал только тех владельцев библиотек, о которых находил печатные известия; однако - нельзя не отметить - свои источники он использовал недостаточно внимательно. Так, например, в 1902 г. в журнале "Антиквар", на который автор "Частных библиотек в России" неоднократно ссылается, сообщалось о библиотеке петербургского столяра Матвеева, состоявшей из книг исторического и беллетристического содержания. Матвеев, как указывалось в журнале, "долгие годы с любовью собирал книги и держал их в отличном порядке - переплетенными и в шкафах собственной работы" (129). Однако У. Г. Иваск не нашел нужным использовать сведения о библиотеке Матвеева, - может быть, случайно, а может быть, и принципиально, - как и о других библиофилах из демократической среды (у него нет упоминаний о библиотеке Максима Горького, поэта А. В. Кольцова, В. Г. Белинского и др.).

И все же у Иваска оказалось зарегистрированным только 1346 имен. Эти данные далеко не соответствовали реальному положению вещей как для периода до XIX в., так и для XIX–XX в., что было отмечено и редакцией "Русского библиофила" (64).

В самом конце XIX в. В. Русаков (С. Ф. Либрович), автор статьи "Библиотека в рабочем кабинете интеллигентного человека", писал: "В наши дни трудно найти квартиру интеллигентного человека, в которой не имелось бы более или менее солидной коллекции книг, не имелось бы библиотеки. Отсутствие библиотеки в доме - это как будто явное свидетельство… малокультурности лиц, занимающих данную квартиру". Далее Либрович характеризует внешний вид такой библиотеки, обычно помещавшейся в рабочем кабинете владельца: "Несколько открытых полок, прибитых к стенам кабинета, или один-два шкапа с стеклянными дверями, поставленные в кабинете, - вот и помещение для библиотеки устроено. Остается поставить на полках книги - и библиотека готова" (141).

Таких библиотек в тогдашней России было, конечно, очень много, и Либрович был прав, называя их владельцев людьми, любящими книги. В советское время число таких книголюбов возросло в сотни, может быть, и в тысячи раз. Сейчас не только в семье каждого советского интеллигента, но и в огромном количестве семей рабочих и колхозников имеются библиотеки, - пусть небольшие, но хорошо подобранные, не случайные (124). Именно на эти категории советских книголюбов рассчитаны многочисленные подписные издания издательства "Художественная литература" и издательства "Наука" (бывшее изд-во АН СССР); ими раскупаются различные серии: "Библиотека поэта", "Библиотека всемирной литературы" и пр.

Можно ли считать всех подобных собирателей домашних библиотек книголюбами, библиофилами? В широком значении этих слов, - конечно, да. Но если нельзя признать их всех библиофилами в узком значении, то несомненно, однако, что потенциально они образуют огромный резервуар, из которого во все большем количестве выделяются "собственно библиофилы", о которых и будет идти речь в дальнейшем.

Другие существенные изменения в русском библиофильстве произошли также и в предмете собирательства. Вместо прежнего "универсализма", коллекционирования "редких книг" вообще, независимо от их содержания, типичным стало в советский период, особенно в последние десятилетия, собирание книг по более или менее строго очерченной тематике, коллекционирование книг определенного содержания. Возникла специализация библиофильских библиотек: одни стали собирать книги только по истории русского революционного движения (и даже какого-то одного периода) или по историческим эпохам (книги и повременные издания эпохи Великой Октябрьской социалистической революции, эпохи гражданской войны, Великой Отечественной войны), другие по книжным жанрам (альманахи пушкинской поры, русская дореволюционная или советская поэзия, литература народов СССР или какого-нибудь одного народа в русских переводах или в оригинале, книги по русскому фольклору или специально по "мировой" сказке, т. е. сборники сказок народов мира в оригинале или в русском и в других переводах). Широкую популярность приобрело собирание книг краеведческого характера: посвященных какому-нибудь определенному городу (Москве, Ленинграду, Киеву, Казани, Одессе и т. п.) или республике, краю, области (украиника, сибирика, пермика, уралика); затем - книг о каком-нибудь одном историческом деятеле, писателе, ученом, актере (например, о Пушкине, Маяковском, Павлове, Качалове, Наполеоне, Шекспире, Гейне, Ньютоне, Дарвине, Эйнштейне, Клиберне) или вообще книг биографического содержания, вроде дореволюционной серии "Жизнь замечательных людей" Павленкова и советской с таким же названием.

Перечисляя различные виды советского книгособирательства, мы отнюдь не приводим "воображаемые" примеры: за каждой темой или предметом, указанными нами, стоят конкретные люди, реальные собрания, известные нам лично или такие, проверенные сведения о которых мы почерпнули из печати или из писем своих корреспондентов.