Билл Брайсон - автор мирового бестселлера "Краткая история почти всего на свете". После феноменального успеха этой книги, посвященной "большим" проблемам - рождению Вселенной, развитию планеты Земля, происхождению жизни, - он решил сосредоточиться на, казалось бы, более мелких вопросах, которые, тем не менее, чрезвычайно близки большинству из нас: на истории частной жизни, быта и домашнего уюта. Рассказ о житейских мелочах и предметах домашнего убранства превращается в историческое повествование, уводящее нас в глубокое прошлое человеческой культуры.

Содержание:

Вступление 1

Глава 1 - Этот удивительный год 2

Глава 2 - Место действия 7

Глава 3 - Холл 11

Глава 4 - Кухня 17

Глава 5 - Буфетная и кладовая 22

Глава 6 - Распределительный щит 28

Глава 7 - Гостиная 34

Глава 8 - Столовая 41

Глава 9 - Подвал 47

Глава 10 - Коридор 52

Глава 11 - Кабинет 58

Глава 12 - Сад 62

Глава 13 - "Сливовая" комната 69

Глава 14 - Лестница 75

Глава 15 - Спальня 77

Глава 16 - Ванная комната 82

Глава 17 - Гардеробная 90

Глава 18 - Детская 96

Глава 19 - Чердак 102

Задняя обложка 107

Примечания 107

Билл Брайсон

Краткая история быта и частной жизни

Джессу и Уайатту

Вступление

Спустя некоторое время после того, как мы переехали в бывший дом английского приходского священника в идиллической, но безликой деревне в графстве Норфолк, я поднялся на чердак - посмотреть, где источник неожиданно обнаружившейся таинственной протечки. Поскольку в нашем доме нет чердачной лестницы, пришлось воспользоваться высокой стремянкой, чтобы, долго и неприлично извиваясь, пролезть в потолочный люк - вот почему раньше я туда не совался (да и потом не испытывал большого восторга от подобных экскурсий).

Взобравшись наконец на чердак и кое-как поднявшись на ноги в пыльной тьме, я с удивлением обнаружил во внешней стене потайную дверь, которую не было видно со двора. Дверь легко открылась и вывела меня в крошечное пространство на крыше, площадью чуть больше столешницы обычного стола, между передним и задним фронтонами. Викторианские дома часто являют собой скопление архитектурных несуразиц, но эта казалась совершенно непостижимой: зачем понадобилось делать дверь там, где в ней не было очевидной необходимости? Впрочем, с площадки открывался чудесный вид.

Когда вдруг видишь знакомый мир с непривычного ракурса, это всегда завораживает. Я находился футах в пятидесяти над землей; в центральном Норфолке такая высота уже гарантирует более или менее панорамный обзор. Прямо передо мной стояла старинная каменная церковь (наш дом когда-то служил к ней дополнением). Дальше, чуть под уклоном, на некотором удалении от церкви и пасторского дома, раскинулась деревня, которой и принадлежали обе эти постройки. По другую сторону высилось аббатство Уаймондхэм - нагромождение средневековой роскоши, господствующее над южной частью горизонта. На полпути к аббатству, в поле, тарахтел трактор, чертя на земле прямые линии. Остальная часть пейзажа представляла собой безмятежную и милую английскую пастораль.

Мне было особенно интересно смотреть по сторонам, потому что буквально вчера я бродил по этим местам со своим другом Брайаном Эйрзом. Брайан недавно вышел на пенсию, а до этого занимал пост археолога графства и, наверное, лучше всех остальных знал историю и ландшафты Норфолка. Однако он ни разу не бывал в нашей деревенской церкви и очень хотел взглянуть на это красивое старинное сооружение, более древнее, чем собор Парижской Богоматери, и примерно того же возраста, что соборы в Шартре и в Солсбери. Впрочем, в Норфолке полно средневековых церквей - целых 659 штук (их количество на квадратную милю здесь самое большое в мире), так что они не слишком обращают на себя внимание.

- Ты когда-нибудь замечал, - спросил Брайан, когда мы вошли в церковный дворик, - что деревенские церкви почти всегда словно утопают в земле? - Здание церкви действительно стояло в мелкой низине, точно груз на подушке; фундамент церкви был примерно на три фута ниже окружающего церковного кладбища. - Знаешь почему?

Я признался, как это часто бывало в обществе Брайана, что понятия не имею.

- Дело вовсе не в том, что церковь проседает, - улыбнувшись, объяснил Брайан. - Это поднимается церковное кладбище. Как ты думаешь, сколько здесь похоронено людей?

Я окинул оценивающим взглядом надгробия:

- Не знаю. Человек восемьдесят? Сто?

- По-моему, ты чуть-чуть преуменьшаешь, - отозвался Брайан с добродушной невозмутимостью. - Подумай сам. Такой сельский приход насчитывает в среднем 250 человек, значит, за столетие умирает около тысячи взрослых плюс несколько тысяч маленьких бедолаг, так и не успевших вырасти. Помножь это на количество веков, прошедших со дня постройки этой церкви, и ты увидишь, что здесь не восемьдесят и не сто покойников, а тысяч двадцать.

(Все это, как мы помним, происходит в шаге от моей входной двери.)

- Двадцать тысяч ? - изумленно переспросил я.

Мой друг спокойно кивнул.

- Да, это очень много. Вот почему земля поднялась на три фута. - Он немного помолчал, давая мне время переварить информацию, потом продолжил: - В Норфолке тысяча церковных приходов. Умножь все эти столетия человеческой деятельности на тысячу, и получится, что перед нами - значительная часть материальной культуры. - Он обвел рукой высившиеся вдали колокольни: - Отсюда ты видишь десять-двенадцать других приходов, так что фактически ты смотришь сейчас на четверть миллиона захоронений - и это здесь, в сельской тиши, где никогда не было серьезных катаклизмов.

Из слов Брайана мне стало понятно, почему в пасторальном и редко заселенном Норфолке археологи находят по 27 000 старинных предметов в год - больше, чем в любом другом графстве Англии.

Люди теряли здесь вещи задолго до того, как Англия стала Англией. Брайан как-то показал мне карту археологических находок в нашем приходе. Почти на каждом поле что-нибудь да нашли - орудия эпохи неолита, римские монеты и гончарные изделия, саксонские броши, погребения бронзового века, усадьбы викингов. В 1985 году проходивший по полю фермер обнаружил возле самой границы наших владений редкую римскую фаллическую подвеску.

Я представляю себе мужчину в тоге, стоящего совсем рядом с моим участком; он растерянно охлопывает себя сверху донизу, обнаружив, что потерял ценное украшение; подумать только: его подвеска пролежала в земле семнадцать или восемнадцать веков, пережила бесконечные поколения людей, занимавшихся самой разной деятельностью, нашествия саксов, викингов и норманнов, зарождение английской нации, развитие монархии и все остальное, прежде чем его подобрал фермер конца XX века, наверняка весьма удивленный столь необычной находкой!

Так вот, стоя на крыше собственного дома и разглядывая неожиданно открывшийся пейзаж, я поразился странностям нашего бытия: спустя две тысячи лет человеческой деятельности единственным напоминанием о внешнем мире остается римская фаллическая подвеска. Столетие за столетием люди тихо делали свои повседневные дела - ели, спали, занимались сексом, развлекались, и я вдруг подумал, что история, в сущности, и состоит из таких вот обыденных вещей. Даже Эйнштейн потратил большую часть своей интеллектуальной жизни на размышления об отпуске, новом гамаке или изящной ножке юной дамы, сошедшей с трамвая на другой стороне улицы. Эти вещи наполняют нашу жизнь и мысли, однако мы не придаем им серьезного значения. Не знаю, сколько часов я потратил в школе на изучение Миссурийского компромисса или Войны Алой и Белой розы, но мне никогда бы не позволили уделить столько же времени истории еды, истории сна, секса или развлечений.

Я решил, что это может оказаться интересным: написать книгу про обычные вещи, с которыми мы постоянно имеем дело, наконец-то заметить их и воздать им дань уважения. Оглядев свой дом, я со страхом и некоторым смятением понял, как мало знаю об окружающем меня мире быта. Однажды днем, когда я сидел за кухонным столом и машинально крутил в руках солонку и перечницу, я вдруг задался вопросом: а почему, собственно, при всем многообразии специй и приправ мы так почитаем именно эти две? Почему не перец и кардамон или, скажем, соль и корицу? И почему у вилки четыре зубца, а не три и не пять? У подобных вещей должны быть какие-то объяснения.

Одеваясь, я задумался, почему у всех моих пиджаков на каждом рукаве имеется по нескольку бесполезных пуговиц. По радио рассказывали о ком-то, кто "оплачивал жилье и стол", и я удивился: о каком таком столе речь? Внезапно мой дом показался мне загадочным местом.

И тогда я решил отправиться в путешествие по дому: пройтись по всем комнатам и понять, какую роль каждая из них сыграла в эволюции частной жизни. Ванная комната расскажет историю гигиены, кухня - кулинарии, спальня - секса, смерти и сна и так далее. Я напишу историю мира, не выходя из дома!

Признаюсь, идея пришлась мне по душе. Недавно я закончил книгу, в которой попытался постигнуть вселенную и то, как она образовалась, - задача, прямо скажем, была не из легких. Поэтому я с удовольствием думал о таком четко ограниченном, имеющем пределы объекте описания, как старый пасторский дом в английской деревне. Да эту книгу запросто можно сочинять в домашних тапочках!

Но не тут-то было. Дом - объект поразительно сложный. К своему великому удивлению, я обнаружил: что бы ни происходило в мире - открытия, творения, победы, поражения, - все их плоды в конце концов так или иначе оказываются в наших домах. Войны, голод, промышленная революция, эпоха Просвещения - вы найдете их следы в ваших диванах и комодах, в складках штор, в мягкости пуховых подушек, в краске на стенах и в воде, текущей из крана. История быта - это не просто история кроватей, шкафов и кухонных плит, как я смутно предполагал раньше, это история цинги, гуано, Эйфелевой башни, постельных клопов, похищения мертвых тел, а также почти всего остального, что когда-либо имело место в человеческой жизни. Дом - не убежище от истории. Дом - это место, куда в конце концов приводит история.

Думаю, не стоит говорить о том, что история - штука весьма пространная. Я с самого начала предвидел, что мне придется мучительно отсеивать материал, чтобы уместить историю быта в один том. Поэтому, хоть иногда я и заглядываю в далекое прошлое (нельзя рассказать про ванну, не упомянув римлян), основное внимание в тексте уделяется событиям последних 150 лет, в течение которых действительно зародился современный мир. Так совпало, что именно столько и стоит дом, по которому мы вскоре совершим экскурсию.

Мы привыкли к бытовому комфорту - чистоте, теплу, сытости - и забыли, что почти все эти удобства появились не так уж и давно. Можно сказать, прошла целая вечность, прежде чем они надвинулись на нас неудержимой лавиной. Как это произошло и почему человечеству понадобилось столько времени, чтобы добиться комфортного существования, и рассказывается на этих страницах.

Я не называю деревню, где стоит мой дом, старый дом приходского священника, однако этот дом вполне реален, так же, как и люди, упомянутые в связи с ним. Следует также отметить, что фрагмент первой главы, в котором рассказывается про преподобного Томаса Байеса, появился в слегка измененном виде во вступлении к моей книге "Взгляд вдаль. История науки и Королевского общества".

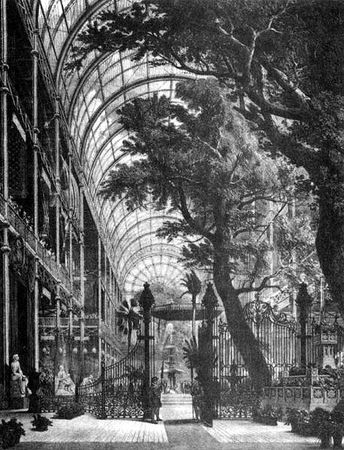

Рис. 1. Интерьер Хрустального дворца Джозефа Пакстона, построенного для "Великой выставки" 1851 года. Эти кованые ворота до сих пор стоят в парке Кенсингтон-гарденз

Глава 1

Этот удивительный год

I

Осенью 1850 года в лондонском Гайд-парке было воздвигнуто весьма необычное сооружение - гигантская оранжерея из железа и стекла, занимавшая девятнадцать акров земли (на этой огромной площади вполне могло бы разместиться четыре собора Святого Павла). В течение короткого времени своего существования это было самое обширное здание в мире. Дворец, построенный для первой Международной промышленной выставки, бесспорно, был великолепен, он поражал своей оригинальностью и обилием стекла. Дуглас Джерролд, обозреватель еженедельного журнала Punch, окрестил здание "Хрустальным дворцом", и это название прижилось.

На строительство ушло всего пять месяцев. Казалось чудом, что этот дворец вообще сумели воздвигнуть. Меньше года назад не существовало даже самой идеи. Выставка, для которой задумали дворец, была мечтой государственного служащего по имени Генри Коул (другим его вкладом в историю стало изобретение рождественской открытки как способа заставить людей пользоваться новыми дешевыми почтовыми услугами). В 1849 году Коул посетил парижскую выставку - более специальное, профессиональное мероприятие, предназначенное для французских мануфактурщиков, - и загорелся идеей устроить в Англии нечто подобное, только более грандиозное.

Он заразил идеей "Великой выставки" многих важных особ, в том числе принца Альберта, мужа королевы Виктории, и 11 января 1850 года состоялось первое совещание организаторов, на котором они наметили открытие выставки на 1 мая следующего года. Меньше чем за пятнадцать месяцев удалось спроектировать и возвести здание доселе невиданной величины, привлечь и выставить десятки тысяч экспонатов из всех частей света, устроить рестораны и туалеты, набрать обслуживающий персонал, организовать страховую и полицейскую защиту, напечатать рекламные листки и сделать массу других вещей - и все это в стране, которая совсем не была уверена в том, что ей вообще нужно столь дорогое и разорительное мероприятие. Явная утопичность этого честолюбивого замысла подтвердилась в течение следующих нескольких месяцев. В открытом конкурсе приняли участие 245 проектов выставочного зала, и все они были отвергнуты как невыполнимые.

Перед лицом катастрофы комиссия сделала то, что обычно делают комиссии в безвыходных ситуациях: она назначила другую комиссию с еще более звучным именем. В строительную комиссию Королевского комитета Великой международной промышленной выставки вошли четыре человека: Мэтью Дигби Уайатт, Оуэн Джонс, Чарльз Уайлд и выдающийся инженер Изамбард Кингдом Брунел. Перед комиссией стояла единственная задача: разработать проект, достойный самой крупной выставки в истории, и через десять месяцев, в рамках стесненного бюджета, начать строительство.

Из четырех членов комиссии только юный Уайатт был профессиональным архитектором (правда, ничего пока не построившим, ибо на этом этапе своей карьеры зарабатывал на жизнь писательством). Инженер Уайлд специализировался почти исключительно на морских судах и мостах. Джонс был оформителем интерьеров, и лишь Брунел имел опыт крупномасштабных проектов. Но его бесспорная гениальность раздражала - ведь для того, чтобы совместить его возвышенные мечты и достижимую реальность, почти всегда требовались огромные деньги и очень много времени.

Сооружение, которое предложили четверо членов комиссии, являло собой чудо нелепости. Просторный, но низкий и темный дом-сарай своей мрачной гнетущей атмосферой напоминал скотобойню. Казалось, четверо проектировщиков работали совершенно несогласованно друг с другом. Подсчитать стоимость такого здания было довольно трудно, но в любом случае его постройка считалась практически невыполнимой задачей. Для начала требовалось тридцать миллионов кирпичей, и никто не мог гарантировать, что такое количество удастся даже изготовить (не говоря уж о том, чтобы уложить в стену) к намеченному сроку.

Всю конструкцию должен был венчать задуманный Брунелом железный купол поперечником в двести футов - деталь, безусловно, впечатляющая, но для одноэтажного здания довольно нелепая. Никто и никогда еще не возводил из железа столь массивную конструкцию, а Брунел, естественно, не мог начать работу, пока не будет поставлено само здание.

Все это следовало сделать за десять месяцев ради проекта длительностью менее полугода. А кто потом будет разбирать невероятную конструкцию? И что станет с огромным куполом и миллионами кирпичей? Эти неудобные вопросы даже не рассматривались.

И вот в самый разгар кризиса на горизонте возникла спокойная фигура Джозефа Пакстона, главного садовника Чатсуорт-хауса, основной резиденции герцогов Девонширских (по странной английской традиции расположенной в графстве Дербишир). Пакстон был удивительным человеком. Он родился в 1803 году в Бедфордшире в бедной фермерской семье; в четырнадцать лет его отдали в ученики садовнику. Он отлично проявил себя и в течение шести лет заведовал экспериментальным дендрарием нового престижного Садоводческого общества (вскоре оно станет Королевским) на западе Лондона - невероятно ответственная работа для столь юного человека, практически еще мальчика.

В дендрарии он однажды разговорился с герцогом Девонширским, владельцем находившегося неподалеку Чизик-хауса, а также множества других угодий на Британских островах - в его собственности было около двухсот тысяч акров плодородных сельских земель, на которых стояли семь больших помещичьих домов. Герцог проникся к Пакстону внезапной симпатией - не столько из-за каких-то особых талантов садовника, сколько потому, что тот разговаривал громким четким голосом, а тугому на ухо герцогу нравились люди с хорошей дикцией. Поддавшись сиюминутному порыву, герцог предложил Пакстону стать главным садовником в Чатсуорте. Двадцатидвухлетний Джозеф согласился.