Лестница

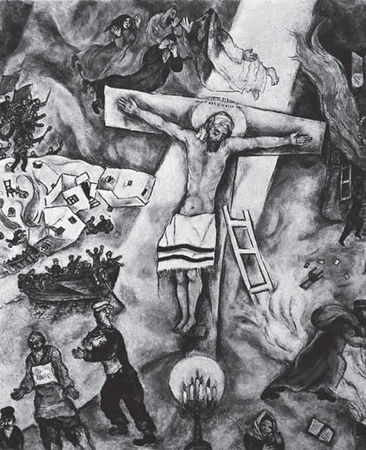

Разбитая на три самостоятельные сюжетные части композиция картины "Художник" (1972, холст, масло, ГТГ) содержит динамизирующую деталь – лестницу. В этом полотне позднего Шагала, содержащем ностальгические воспоминания о юности (тема Витебска), размышления о старости (автопортретное изображение) и жизни вообще (евангельские мотивы – Богородица и Рождество), мотив лестницы очень значим. Данный архаический символ выступает как знак связи миров и духовного восхождения, моста между Небом и Землей. В случае Шагала лестница – это связь мира-дома и мира-искусства, выражающая идею богопризванности творческой личности. Мастер выступает медиатором между горним и земным существованием, наделяя искусство сакральным смыслом. Мотив лестницы как темы художника-человека, постоянно поддерживающего связь с Богом посредством видений и снов, обозначен и во многих других вещах мастера: например, в картинах "Белое распятие" 1938 года [илл. 122], "Лествица Иакова" 1973 года (холст, масло, Сен-Поль-де-Ванс, собр. И. Шагал), в рисунках.

Если обратиться к Гоголю – концепт лестницы в его творчестве представляется очень значимым. Лестница, по которой Акакий Акакиевич поднимается в квартиру одноглазого Петровича, тоже соединяет миры – но в инверсированном виде: в свете инфернальности, которой наделен портной, восхождение Башмачкина приобретает парадоксальный смысл спуска в преисподнюю. Согласно преданию, последними словами Гоголя были слова: "Лестницу, поскорее давай лестницу!". Вспомним его "Бог весть, может быть… уже готова сброситься с небес нам лестница и протянуться рука, помогающая взлететь по ней" из "Светлого Воскресенья". В своих религиозных обсессиях Гоголь позднего периода, несомненно, опирался на символику лестницы как связи между сакральным, высшим, и земным, низким, мирами.

Разумеется, "лествица" позднего Гоголя, наделенная православными коннотациями, и символически емкая лестница Шагала – не одно и то же. И едва ли Шагал сознательно обращался к Гоголю в данном мотиве. Скорее всего, здесь так же, как и в предыдущих случаях, имеет место прорастание гоголевской темы в поэтике (и топике) ХХ века в целом, а с нею – и в творчестве живописца. Вместе с тем связь Гоголя с Шагалом в аспекте темы лестницы имеет и более частные смыслы, сближающие именно данных мастеров. Дело в том, что лестница перекидывает символический мост между мирами и в культурно-историческом плане (ее архаический смысл вбирает в себя и связь Окраины с Центром).

Активный процесс художественных перемен активизировал низовые, альтернативные страты культуры, вовлекая прежде всего внехудожественные области в интенсивный творческий диалог Центр – Периферия. В географическом, этноконфессиональном и социально-психологическом плане искусство Шагала на начальных этапах выступило именно в качестве такого рода Периферии, будирующей и обогащающей новыми значениями художественную жизнь Центра. Нетрудно уловить параллель: в свое время провинциальный диалект молодого Гоголя – в прямом и переносном смысле, – встраиваясь в петербургскую среду, трансформировал магистральные пути русской культуры. Очевидно, роль Шагала в перестройке языка живописи была не столь глобальной. Однако столь же очевидно и то, что его воздействие на сложение авангардного текста ХХ века (текста в широком культурологическом смысле) часто недооценивается. И важнейшим звеном в объяснительном механизме революционизирующих основ Шагала служит гоголевский компонент его творчества, который на основе индивидуальных соотнесений с прозой писателя создал уникальную изобразительность, оперирующую всеобщими метафорами.

Глава 2. Андрей Платонов и живопись в риторике эпохи

В литературе прошлого столетия часто встречаются упоминания о произведениях изобразительного искусства – реальных или вымышленных. Некоторые писатели проявляют к живописи особую склонность, равно как и художники к литературе. Писателей и художников часто сближают общие принципы поэтики, а также свойственная столетию ориентация на интермедиальность, то есть обращение к мотивам и инструментарию другого вида искусства. Эти видовые связи, типологические схождения, историко-культурные закономерности нередко были предметом обсуждения в литературоведении и искусствоведении. Однако нас в данном аспекте интересует другое.

То, что обсуждается в настоящем разделе, относится к большой группе проблем, касающихся возможности перенесения методов анализа дискретных текстов на тексты непрерывного типа (живопись, музыку и др.). Очевидно, что данное перенесение допустимо только в определенных границах. Таковые задаются, на наш взгляд, конечной целью – выявлением в тексте культуры макроструктуры языка эпохи, ее несущей конструкции, опорных элементов. Основой сопоставления дискретного образования – например, мотивной топонимики литературного произведения с живописным произведением той же поры – может служить вычленение неких общих конструктивных смыслообразующих свойств, проецируемых на общую семантико-синтактическую схему культуры. При этом неизбежны потери в полноте интерпретации обоих текстов, которые, впрочем, восполняются тем, что в высвечиваемом ею геометрически стройном изоморфизме литературы и живописи обнажается ядро глобального смысла в масштабе риторики эпохи.

А) Мотивыблизкогоидалекогоу Платонова и Тышлера

Проза Андрея Платонова интересна для нас тем, что ей свойственна очень низкая степень визуализации, и тем важнее становятся фрагменты, отсылающие к зрительному ряду. Несмотря на значимость мотива зрения, глаза и света в произведениях мастера на протяжении всего его творчества, описания внешности персонажей, пейзажи и интерьеры встречаются крайне редко. Весьма скупо представлены и отсылки к произведениям искусства. Тем более показательны немногочисленные обращения мастера к картинам и картинности, а также некоторые сквозные принципы поэтики и мотивы, проникнутые визуальностью. Рассмотренные в контексте особенностей современного ему изобразительного ряда, эти аспекты прозы позволяют яснее увидеть некоторые ментальные схемы эпохи, понять ее общие устремления.

В данном случае проблема решается на частном материале: на основе распределения валентностей двух мотивов в прозе Андрея Платонова – ‘далекого’ и ‘близкого’ в их соотнесенности с распространенными схемами мышления в советской культуре 20–30-х годов, а также в обнаруживаемых параллелях в живописи – композиционных схемах, которыми любили оперировать значимые фигуры в искусстве этой поры, также как А. Тышлер и А. Лабас.

Выраженное в знаменитом высказывании Сталина "Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее" присущее времени веселье – это не (только) официальная пропаганда, не словотворчество диктатора, о нем свидетельствуют и современники. Сталинский тезис разительно противоречит другой стороне жизни – воцарившихся в стране в эти годы насилия и нищеты. Веселье – категория смеховой культуры, смеха, одним из важнейших механизмов порождения которого является парадокс как столкновение крайностей, взрыв ожидаемого, ломка стереотипов, что ведет к прозрению смысла на новом, более высоком уровне. Подобная ситуация соединения несоединимого может быть описана фигурой оксюморона – она организует дискурсивное поле эпохи. Фигура оксюморона характерна для пространства ликования 30-х годов, пользуясь терминологией М. Рыклина.

Известна значимость антиномий и вообще дуальных моделей в риторике Сталина. Они отражали как двойственность психологии личности вождя и его политики, так и специфику тоталитарной культуры в целом. В книге "Писатель Сталин" ее автор М. Вайскопф указывает на пространственный характер риторической технологии диктатора, отдающей безусловное предпочтение метонимии и синекдохе по образцу барокко и авангарда. Одним из наиболее емких семантических полей, на которых метонимия в аспекте двойственности актуализировалась, проявив характерные черты советской культуры 30-х годов, стала описывающая пространственные наложения оппозиция близкое/далекое. Для партийной образности и языка Сталина характерно, в частности, усечение промежуточных звеньев и контаминация тропов, в которой все смешивается, так что, по словам М. Вайскопфа, "родственное и чужеродное, близкое и далекое для Сталина зачастую просто неразличимо". В политической мифологии 30-х пространство спроецировалось на время, в котором также опускались промежуточные звенья: зримые черты близкого как части напрямую отсылали к целому-далекому, чье присутствие в свете, как казалось, неотвратимо приближающегося коммунистического будущего ощущалось в настоящем. Частичное настоящее, лишенное целостности вследствие отягощающих "пережитков" прошлого и вредоносных "врагов народа", отдельными прорывами открывалось в идеально-целостное будущее.

Илл. 122. М. Шагал. Белое распятие. 1938. Холст, масло. Художественный институт. Чикаго.

Подобная характерная для сталинского дискурса соположенность полюсов – близость далекого – уходит корнями в более раннее время, в эпоху конца 20-х – начала 30-х годов, когда в России происходила смена культурной парадигмы. В это переходное время авангард постепенно вытесняется тоталитарным типом культуры, и потому в картине мира черты прошлого миропонимания переплетаются, образуя то симбиоз, то противостояние с чертами культуры Два, если использовать терминологию В. Паперного. Своеобразный симбиоз-противостояние специфически отразился в господствующей модели пространства, определив характерные наложения-тождества и парадоксальные противопоставленности ряда фундаментальных пространственных категорий.

Именно это время оказалось наиболее продуктивным для творчества как Платонова, так и Тышлера. К сравнению с Платоновым привлекались в отечественных и зарубежных исследованиях многие художники; наиболее популярной фигурой стал Павел Филонов. Однако с Тышлером Платонова раньше не сравнивали. Между тем наличие ряда сходных черт в их творчестве представляется неоспоримым. Зону совпадений прежде всего определяет семантика оппозиции близкое/далекое. Общие черты в творчестве Платонова и Тышлера на фоне риторики эпохи представляются тем более показательными, что оба мастера прямым образом поборниками официальной идеологии не были. Более того, в их творчестве налицо прямая оппозиция установочной партийной линии в искусстве. Их случай является свидетельством времени, которое проявилось в речи носителей этой культуры и эпохи, зачастую независимо от их сознательных устремлений. Однако прежде – ряд общих замечаний относительно бытования данной оппозиции в культуре.

В истории мировой культуры близкое обычно противопоставлялось далекому в ряду пар свое/чужое, внутреннее/внешнее, теплое/ холодное с соответственной соотнесенностью частей. Близкое выступает как свое, внутреннее, теплое – в отличие от далекого, которое, как правило, чужое, внешнее, холодное. При этом близкое обычно трактовано как непрерывное, субъектное, рожденное крупной оптикой, в то время как далекое, соответственно, дискретное, более объективированное, воспринималось телескопическим зрением. Позитивная отмеченность второго члена – далекого или – в плане интенционала – к далекому, в даль – описывает утопическую семантику того или иного типа культуры или отдельного явления. Наоборот, сдвиг акцента на первый член – близкое – характеризует дистопическую доминанту с позиционированием телесной семантики и потенциальной инверсией традиционных иерархий. Наложение далекого на близкое или близкого на далекое описывает тип культуры, чья риторика ориентирована на фигуру оксюморона или – в категориях логики – парадокса. В сопредельности разноудаленных пространств акцентируется конфликтность, шов, напряжение полюсов. Значимым в культуре является и агрегатное состояние пространства – плотного, стягивающего, обволакивающего своей вязкостью близкое и далекое, или наоборот – разреженного, лишающего полярные части взаимной сцепленности. Спецификой модели пространства конца 20-х годов в советской культуре является одновременное наличие всех названных типов соотношения близкого и далекого, образующих поле непрерывной пульсации и столкновений.

В истории искусства смыслы сопряжения ближнего и дальнего планов в построении пространства определяются текстом культуры, в рамках которого изображение наделяется специфическими значениями. В архаической культуре клишированного типа, которой во многом идентичны примитивные культуры, детские рисунки и наивное искусство нового времени, дальнее и ближнее имплицированы в основную оппозицию сакральное/профанное или главное и второстепенное, что обозначено конвенционально – размером: главное и сакральное – крупное, второстепенное – мелкое. Первое – обычно свое, а потому внутреннее и непрерывное (то есть целостное), второе – чужое, внешнее, дискретное и партиципированное (например, в Древнем Египте: крупный фараон и мелкие поверженные враги). Эта модель в целом сохраняется и в средние века, в частности в Византии. Дальнее и ближнее встраиваются в вертикальную ценностную иерархию, определяемую сакральными центром и вершиной. С приходом антропоцентричной ренессансной культуры горизонтального типа и возникновением иллюзионистских тенденций в передаче глубины картины, то есть внеконвенциональных, "достоверных" планов удаленности от зрителя, ближнее/дальнее лишилось сакральных коннотаций (сакральным центром стал одноглазый циклоп нового времени: человек-зритель-художник) и части оппозиции оказались разведенными по размерности и тону: ближнее как крупное и теплое, дальнее как малое и холодное. Исключение представляет северный Ренессанс – вспомним, например, картинное пространство Яна Брейгеля Старшего с его высоким горизонтом, а также композиции цитирующего эту живопись мастера XX века, югославского примитивиста Ивана Генералича [илл. 123]. В рамках ренессансно-миметической традиции свое и чужое, а также внутреннее и внешнее оказались нерелевантными к рассматриваемой оппозиции (ср., например, "Явление Мессии" А. Иванова, где смысловой центр организован фигурой Христа – далекого, чужого, бесплотного, но при этом смыслопорождающего).