* * *

Конец 20-х – начало 30-х годов в творчестве Андрея Платонова характеризуется сдвигом внутри констелляции дух-тело. Утопическая даль начинает все чаще описываться в метафорах плоти. На смену прекрасному далекому приходит гротескная телесность близкого, полярности сближаются. Сдвоенность близкого и далекого находит выражение в характерном для мастера принципе оксюморона, который описывает пик экзистенциальной напряженности. Столкновению близкого и далекого в его амбивалентном звучании посвящен рассказ "Фро", в свое время исс ледованный А. К. Жолковским. Компьютерная обработка текста романа "Чевенгур" в плане частотности мотивов и их сочетаемости дает интересные дополнительные данные. Аналогию поэтике близкого/далекого у Тышлера, лежащей в сфере соединения масштабов и противопоставленности композиционных планов, в прозе Платонова можно усмотреть в наложении коннотаций близкого и дальнего, а также в разрушении семантических стереотипов противопоставления, ведущем к гротескной инверсии значений.

Среди наиболее частотных мотивных групп в прозе Платонова выделяются: даль и близь в значении полнота космоса; асимметрия: близкий как ближний в плане телесности, но в евангельском смысле (тоже полнота описания); даль как описание не пространства, а времени: даль как длительность; даль в связи со значением забытье, близь – с памятью; даль как чужое (традиционно); даль в сочетании со зрением (даль как предмет разглядывания, созерцаемость дали); даль в сочетании с концептом пути; даль как преодоление телесности; близкое как телесное. Остановимся на мотивике близкое/далекое подробнее. Начнем со второго члена.

В соответствии с общим замыслом и сюжетом романа, дальнее прежде всего маркирует в "Чевенгуре" все позитивное – чистое, светлое, просторное, то есть реализует утопическую проекцию. Даль в этом качестве выступает в сочетании с такими мотивами, как социализм, небо, Бог: "Сторож курил и спокойно глядел дальше – в бога он от частых богослужений не верил". Ч 19; "…он бы сразу убежал <…> искать социализм вдалеке". Ч 111; "Недавно Сербинов возвратился с обследования социалистического строительства в далеких открытых равнинах Советской страны". Ч 323; "…заря не свеча, а великое небо, где на далеких тайных звездах скрыто благородное и могучее будущее человечества". Ч 131. Характерно, что, даже наделяя порой социализм значением близкого, писатель использует все тот же корень даль-: "Он оглядел Копенкина, ехавшего со спокойным духом и ровной верой в летнюю недалекую страну социализма". Ч 145. В том же ряду у Платонова стоят море ("…родственники Кирея были далеко – на Дальнем Востоке, на берегу Тихого океана, почти на конце земли, откуда начиналось небо…" Ч 288) и город, по отношению к которым далекое выступает почти непременным предикатом или в составе единой синтагмы ("Там дожди были? – спросил Саша о далеком городе". Ч 35; "Чепурный <…> увидел другой Чевенгур: открытый прохладный город, освещенный светом еще далекого солнца". Ч 237]. Такого рода даль – притягательная мечта: она зовет, манит человека ("Как и каждого человека, его влекла даль земли, будто все далекие и невидимые вещи скучали по нем и звали его". Ч 70), и тот пускается в путь.

Дорога и даль связаны у Платонова в одно неразрывное целое, реализуя клишированный параллелизм тавтологического типа – атрибут народной песни и карточного гаданья дорога дальняя: "Вагон, вероятно, перевез много красногвардейцев, тосковавших в дальних дорогах". Ч 70; "Во сне он увидел <…> еле колеблющееся пространство и вдаль уходила пустая дорога". Ч 82; "Пешеход взглянул на всадников глазами, отуманенными дальней дорогой". Ч 116; "Алексей Алексеевич говорил, что есть ровная степь и по той степи идут люди, ищущие своего существования вдалеке; дорога им дальняя, из родного дома они ничего, кроме своего тела, не берут". Ч 190. В целом слово дорога в связи с далью в составе одного предложения или короткой синтагмы встречается в романе 23 раза, из них словосочетание дорога дальняя – 7 раз (!). Устремленность вдаль, преодоление пространства ради достижения далекого нездешнего – естественный модус преобразователей Чевенгура, их путь равнозначен пути далекого солнца, которое они стремятся приручить на благо нового общества: "Пиюся глянул в остальную даль – куда пойдет солнце: не помешает ли что-нибудь его ходу…" Ч 239. Дорога вдаль обнажает горизонт, и невидимое становится видимым, открывается вид на идеальное, путь в мир тонкой материи, ибо коммунизм – это движение вдаль: "Не зная букв и книг, Луй убедился, что коммунизм должен быть непрерывным движением людей в даль земли". Ч 202. Даль открывается человеку в Чевенгуре как последняя полнота, как космическое единение низа и верха, мифологический брак земли и неба: "Как конец миру, вставал дальний тихий горизонт, где небо касается земли, а человек человека". Ч 134]. Подобно знаменитому гоголевскому "Вдруг стало видно ясно во все концы" (рассказ "Колдун"), у Платонова звучит тема прозрения в плане постижения пространства как особого, духовно высокого опыта: "Здесь похоже на англо-индийский телеграф – тоже далеко видно и чистое место!" Ч 306.

Ближнее и дальнее нередко встречаются друг с другом в "Чевенгуре" как противоположности: "Лишь бы бедность поблизости была, а где-нибудь подальше – белая гвардия…" Ч 180; "Чепурный же стоял и не видел надобности в одном далеком человеке, когда есть близко множество людей и товарищей". Ч 309. Однако чаще всего они сосуществуют на правах дополнительного распределения, нарушая естественную логику пространственно-временных связей: "…вдруг раздался невдалеке мощный топот коня: это Копенкин <…> бросился на далекий экипаж встречать друга или поражать врага". Ч 343. Близкое часто обозначено как телесное и женское: "…все спящие чевенгурцы вынуждены были одушевлять близких людей и предметы, чтобы как-нибудь размножать и облегчать свою набирающуюся, спертую в теле жизнь". Ч 316; "…классовую же ласку Чепурный чувствовал как близкое увлечение пролетарским однородным человеком". Ч 243]. С далью связана боль расставания с близкими людьми ("Он не любил успешных или счастливых людей, потому что они всегда уходят на свежие, далекие места жизни и оставляют своих близких одинокими". Ч 331), и это – лирический модус сопряжения крайностей.

Даль как идеальное и близкое как телесное – вполне обычны, ожидаемы, стереотипны. Нетривиальным вместе с тем является у Платонова весьма частое сближение мотивов дальнее и тело – как семантически, так и в формальном соположении лексем в рамках единой синтагмы, при этом акцентируется низовое и женское: "…по той степи идут люди, ищущие своего существования вдалеке; дорога им дальняя, а из родного дома они ничего, кроме своего тела, не берут". Ч 190; "По вечерам прочие водили женщин на далекие места реки и там мыли их". Ч 365. На этом основано как противопоставление далекого близкому, так и их тождество: "Хотя в Чевенгуре было тепло и пахло товарищеским духом, Копенкин <…> чувствовал себя печальным и сердце его тянуло ехать куда-то дальше". Ч 192; "Три человека отправились вдаль – среди теплоты чевенгурских строений". Ч 209; "…небось тогда я тебе дальней была, что в больное нутрё поближе лез!" Ч 298. Идеальная сущность дальнего в телесном коде реализуется как сексуальное начало: "Машинист понес в даль отвлеченных слов о каких-то женщинах <…> он знал, что женщин можно любить особо и издали" Ч 29; "Ты хамка, – сказал Карпий Агапке. – Я люблю женщин дальних". Ч 29 8. Телу и сексуальности эквивалентна по Платонову и трава – это стихийное, земное, плотское творение, природа, которая тоже причастна дальнему (даль+тело+трава): "Прошка уходил все дальше, и все жалостней становилось его мелкое тело в окружении улегшейся огромной природы". Ч 53; "Здесь у вас хорошо – тихо, отовсюду далеко, везде трава растет". Ч 300.

Помимо эротической темы, близость дальнего прослеживается в соположении мотивов близости и коммунизма: "Чепурный безмолвно наблюдал солнце, степь и Чевенгур и ощущал волнение близкого коммунизма". Ч 227; "Наверное, уже весь мир, вся буржуазная стихия знала, что в Чевенгуре появился коммунизм, и теперь тем более окружающая опасность близка". Ч 243; "У вас в Чевенгуре весь коммунизм сейчас в темном месте – близ бабы и мальчугана". Ч 287. Подобное соположение, учитывая коннотированность коммунизма (и Ленина как его эквивалента) одновременно и ближним, и дальним ("…есть далекое тайное место, где-то близ Москвы или на Валдайских горах, <…> называемое Кремлем, там сидит Ленин при лампе, думает, не спит и пишет". Ч 243), выступает как оксюморон, как наложение друг на друга частей оппозиции.

В широкий разброс между близким и далеким включены конечные точки человеческого бытия – жизнь и смерть. Живые и мертвые тела встречаются, обозначивая характерное для мирочувствования Андрея Платонова истоньшение существования инверсивным образом: в романе Чевенгур живое чаще всего парадоксально выступает как дальнее, а мертвое как близкое: "Пусть отец лежит мертвый и ничего не говорит, но он всегда будет лежать близко…" Ч 36; "Чепурный нисколько не знал вначале, после погребения буржуазии, как жить для счастья, и он уходил для сосредоточенности в дальние луга, чтобы там, в живой траве и одиночестве, предчувствовать коммунизм". Ч 225; "У Дванова заболел живот (живот у Платонова часто несет в себе семантику жизни. – Н.З.), с ним всегда это повторялось, когда он думал о дальних, недостижимых краях" Ч 306.

Мертвое/живое соотнесено с близким/далеким и в плане существенной для мотивики Платонова антиномией память/забытье. Нарушая сложившийся в обыденном сознании стереотип дальнее=забытье, писатель связывает дальнее именно с длящейся памятью: "Иногда он поглядывал на Соню и еще больше любил Розу Люксембург: у обоих была чернота волос и жалостность в теле; это Копенкин видел, и его любовь шла дальше по дороге воспоминаний". Ч 100; "Ему смутно казалось, что это сделано для того, чтобы дальняя могила Розы Люксембург имела дерево, холм и вечную память". Ч 210. Память эквивалентна зрению, потому далекое видится яснее: "Карчук же подарил Кирею сербиновские очки. – Будешь видеть дальше – больше, – сказал он Кирею". Ч 344 (обыгрывается газетное клише: политическая дальновидность). Близкость коммунистической дали и далекость близкой женщины оказываются в одной парадоксальной сцепке наподобие антиномии беспамятная память.

Амбивалентность коммунистического блага в романе, соответствующая свойственной Платонову амбивалентности авторской позиции, ее устранености, описывается парадоксом близкого далека как нельзя более точным по отношению к реалиям официальной идеологии образом. Противоречие между плотским и идеальным, живым и мертвым фокусируется вокруг телесного, что является данью характерным для 20-х годов баталиям вокруг проблем пола, интересу к генетическим экспериментам. Вместе с тем черты антиномии приближающейся сталинской эпохи в парадоксе близкого далекого предугаданы здесь с большой точностью. Близкое далекое в "Чевенгуре" – это не только страстная устремленность в коммунистическое завтра со всем драматизмом обреченности этого стремления, это еще и полнота устройства мифологического Космоса, где встречаются противоположности. При этом далью описывается у Платонова не пространство, а время: даль – это предмет созерцания, в том числе ментального (=память), между тем как вблизи ничего не видно и мало помнится.

Выявленное в мотивике Платонова наложение полюсов, разрушение семантических стереотипов, горизонта ожидания в связи с нетривиальными мотивными "валентностями" близкого и далекого обнаруживает прямое соответствие с дистопической мотивикой Тышлера, проявившейся в противопоставлении удаленных планов композиции, тем самым не только указывая на инвариантные особенности пространственного "ландшафта" эпохи, но и на специфику ландшафта ментального: взаимные инверсии и наложения близкого далека отражают высокую напряженность переходной эпохи, года "великого перелома" на пути к (не)реализации утопии, этапа семиотической трансформации общества. Реализованная в сфере пространства, риторика эпохи описывает парадоксы времени.

Б) Платонов и Петров-Водкин: мотивдвоичности

Среди разнообразных параллелей, которые возникают между прозой Платонова и живописью конца 20-х – начала 30-х годов, значимым представляется концепт числа два. Предмет настоящей подглавки – это интерпретация мотива двоичности в прозе Андрея Платонова и живописи Кузьмы Петрова-Водкина в рамках индивидуальных поэтических систем и его проекции в социокультурном пространстве.

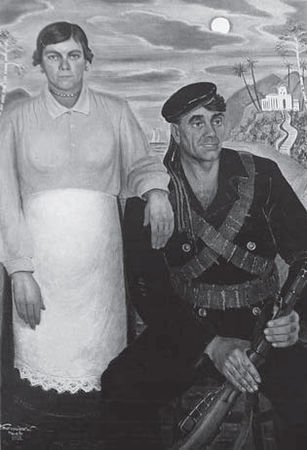

Илл. 136. Б. Ермолаев. Красно флотцы. Холст, масло. ГТГ.

Весьма примечательно, что в русской культуре 20-х годов наблюдается резкое усиление – по частотности и значимости в поэтике – мотива числа два. Примеров двоичности в литературной топике довольно много – это и Б. Пильняк ("Два брата"), и Ю. Олеша с его темой зеркальной парности персонажей ("Зависть"), и М. Зощенко, использовавший двоичность в композиционных схемах своих рассказов. Принцип двойственности особенно глубоко укоренен в прозе Андрея Платонова, что проявляется на разных уровнях организации текста, и на это указывалось многими исследователями. Двойственностью (=темой двойничества, маркированной парности и т. п.) Платонов обязан поздним романтикам и символизму, внутреннее родство писателя с которыми во многих отношениях очевидно. Очевиден также слой собственно философский и его след в традиции – дуализм мира по Платону, восходящий к архаическому культу близнецов. Нас, однако, интересует не литературный генезис этого явления и не его историко-философские импликации, а образуемые им интермедиальные переклички, ибо последние проливают свет на риторику эпохи. Двойственность в прозе Платонова интересна также с точки зрения корреляции поэтики мастера с внетекстовой реальностью – "языком" эпохи.

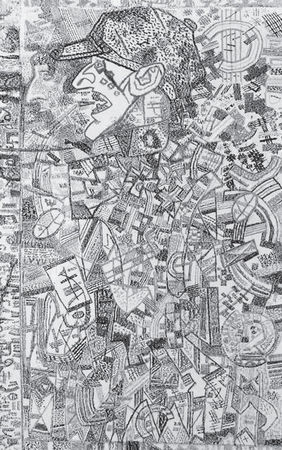

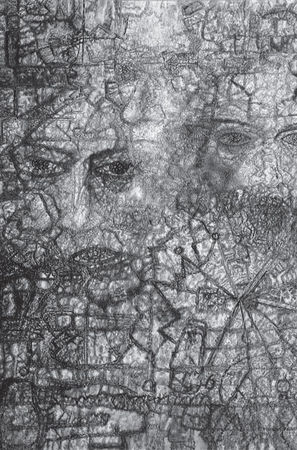

Показательно, что и советская живопись 20-х – начала 30-х годов также отмечена ростом количества парных изображений и двоичности композиций в целом. Назовем, к примеру, полотна Б. Ермолаева "Краснофлотцы" (1934, ГТГ), Ф. Богородского "Снимаются у фотографа" (1932, ГТГ) [илл. 136, 137], П. Осолодского "Литейщики" (1930-е, ГТГ), А. Лен тулова "Женщины" (1919, ГТГ), офорт П. Кондратьева "Колхозницы, убирающие лен" (1920-е, ГТГ). Для конца 20-х годов типично и распространенное в классической традиции двойное изображение, полученное как результат зеркального отражения: И. Машков "Дама в голубом" (1927, ГТГ), А. Самохвалов "После бани" (1927, ГТГ). Двоятся и лики на полотне П. Филонова "Налетчик" (1926–1928 [илл. 138]) и в его более позднем произведении "Лики" (1940 [илл. 139]). Распространенность мотива двоичности в 20–30-е годы побуждает сравнивать по этому признаку литературу и живопись.

Илл. 137. Ф. Богородский. Снимаются у фотографа. Холст, масло. 1932. ГТГ.

Илл. 138. П. Филонов. Налетчик. Холст, масло. ГТГ.

Илл. 139. П. Филонов. Лики. 1940. Бумага, дублированная на холст, масло. ГРМ.