Размер. Манкур Олсон указывал, что проблема "отщепенцев" обостряется по мере разрастания группы, поскольку отслеживать поведение индивидов становится все сложнее и сложнее. Совместно практикующие врачи или партнеры по адвокатской фирме обычно видят, когда один из них работает недостаточно усердно; но на фабрике, где заняты десять тысяч рабочих, за всеми уследить невозможно. Более того, когда группы становятся еще больше, система просто надламывается. Отслеживать репутацию отдельных лиц становится все сложнее; контроль и применение карательных санкций делаются дорогостоящими, а требования экономии вынуждают общество сворачивать отправление этих функций.

Границы. Для того, чтобы состоялось стихийное складывание норм, очень важно обозначить четкие границы группового членства. Если вступать в группу или покидать ее можно, когда заблагорассудится, или если неясно, кто является членом, а кто нет (и, соответственно, непонятно, на кого распространяется право пользования ресурсами группы), то у индивидов отсутствуют стимулы заботиться о своей репутации. Это, в частности, объясняет, почему в тех районах, для которых характерны высокая мобильность населения, бурный экономический рост или расположенность у транспортных артерий, уровень преступности растет, а социальный капитал, напротив, тает.

Повторяемость взаимодействия. Многие изученные Элинор Острем общины, успешно решающие проблемы пользования общими ресурсами, принадлежат к разряду традиционных, не ощущают социальной мобильности или не контактируют с внешним миром. Люди беспокоятся о своей репутации только тогда, когда знают, что им придется иметь дело друг с другом и в будущем.

Первичные нормы, конституирующие общую культуру. Выработке кооперативных норм зачастую предшествует наличие неких первичных установлений, разделяемых членами группы. Культура обеспечивает общность не только словаря, но и жестов, мимики, прочих личных привычек, свидетельствующих о намерениях человека. С помощью культуры люди отличают "кооператоров" от обманщиков; передавая правила поведения по наследству, они делают жизнь внутри общины более предсказуемой. Люди более склонны настаивать на наказании тех, кто нарушает нормы именно их культуры, а не какой-то другой. И наоборот, новые нормы сотрудничества гораздо сложнее утверждать, нарушая культурные границы.

Власть и справедливость. Неформальные социальные нормы часто отражают способность одной группы доминировать над другой, опираясь на более высокий уровень благосостояния, культуры, интеллектуального развития или на прямое насилие и принуждение. Есть социальные нормы, которые кажутся несправедливыми, хотя сообщество принимает их вполне добровольно. В качестве примера можно упомянуть нормы, оправдывающие рабство или подчинение женщин мужчинам.

Устойчивость дурных решений. Можно предположить, что утвердившиеся в обществе несправедливые, малоэффективные или непродуктивные нормы со временем исчезнут сами собой, поскольку они не соответствуют интересам практикующих их сообществ. В правовой и экономической литературе довольно часто встречается тезис, согласно которому все сущее, воплощая в себе ту или иную степень пригодности, подвержено постоянному повышению эффективности. Вместе с тем дурные, несовершенные или непродуктивные нормы благодаря традиции, социализации и ритуалу могут господствовать в социальной системе на протяжении целых поколений.

Спонтанное воспроизводство социального капитала возможно в относительно малых, стабильных группах, членство в которых исчисляется сотнями или, в крайнем случае, тысячами. Оно наблюдается и в более населенных обществах, но лишь в тех из них, где уже есть устойчивая политическая система и господство права, ибо социальный капитал во многом является следствием прочного правопорядка. Но когда стихийно формирующиеся группы становятся слишком большими, то проблемы, связанные с обеспечением общего блага (например, назначение людей, которые участвуют в выработке норм, контролируют "отщепенцев", следят за соблюдением установленных правил и так далее), обостряются до предела. Составленный Элинор Острем каталог правил, регламентирующих использование общих ресурсов, имеет отношение к культурам с маленькой буквы; автор говорит о частных нормах небольших сообществ, которые обычно не ассоциируются с крупными и важными культурными системами. Литература о стихийно складывающемся порядке фактически обходит вопрос о формировании норм, приемлемых для больших групп: наций, этнолингвистических общностей или цивилизаций. Культуры с заглавной буквы - такие как исламская, индуистская, конфуцианская или христианская - не вызревают спонтанно.

Матрица, представленная на Диаграмме 2, является всего лишь таксономической основой для размышлений о том, как в современных обществах накапливается социальный капитал. Мнения людей о происхождении кооперативных норм обычно окрашены идеологическими предпочтениями, диктующими, откуда именно данные нормы должны происходить. Традиционалисты-консерваторы полагают, что в их основе лежат религия и прочие иррациональные инстанции, располагающиеся в нижнем левом квадрате; либералы рассуждают о функционировании "неограниченных рынков", но при этом имеют в виду верхний левый квадрат (тот, где находятся государственные учреждения). Наконец, свободомыслящие всех оттенков надеются, что нормативная основа общества спонтанно зародится в одном из секторов справа. Не стоит, однако, забывать, что в современных обществах в каждом квадрате можно найти нетривиальную подборку случаев и что четыре основных источника социального капитала взаимодействуют друг с другом довольно непростым образом.

Формальные законы играют важную роль в складывании неформальных норм, как это происходит с законодательством о гражданских правах в Соединенных Штатах; одновременно неформальные установления подталкивают к учреждению тех или иных политических институтов. Религия по- прежнему остается важным источником культурных норм, причем даже в секулярных обществах; вместе с тем, попадая в конкретный исторический контекст того или иного общества, религиозные традиции претерпевают спонтанную эволюцию. Постижение сути подобных взаимоотношений и подготовка составленного опытным путем перечня источников, порождающих нормы культуры, остается делом будущего.

Сеймур Мартин Липсет,

Габриэль Салман Ленц

Коррупция, культура и рынки

Растущий интерес к социальным факторам, стимулирующим демократию и экономическое развитие, породил обширную литературу о масштабах, источниках и последствиях коррупции. В настоящей статье предпринимается попытка обобщения теоретического и эмпирического анализа этого явления. Развивая межкультурную и историческую дискуссию, посвященную коррупции, авторы знакомят читателя с некоторыми эмпирическими находками исследовательской литературы. Затем результаты этих изысканий накладываются на две теоретические основы: предложенную Робертом Мертоном схему "целей и средств" и выдвинутую Эдвардом Банфилдом "партикуляристскую" гипотезу.

Специалисты по-разному отвечают на вопрос о том, что такое коррупция. Как утверждает Арнольд Хейденхеймер в работе "Политическая коррупция", "история этого термина изобилует самыми различными смыслами и значениями". Политологи и философы подчеркивают отношение этого явления к политической сфере, трактуя его как попытку добиться богатства или власти незаконными средствами, то есть получить личную выгоду за общественный счет.

В сложных социальных системах, начиная с Египта, древнееврейских государств, Греции, Рима и вплоть до наших дней, коррупция буквально вездесуща. Диктаторские и демократические политии; феодальные, капиталистические и социалистические экономические системы; христианские, мусульманские, индуистские и буддийские культуры и религиозные институты - все испытали воздействие коррупции, хотя, разумеется, в различной степени. Вечное присутствие, устойчивость и постоянное возвращение коррупции говорят о том, что к ней нельзя относиться как к дисфункции, ликвидируемой целенаправленным человеческим усилием. Для того, чтобы разобраться, почему в одних эпохах, географических широтах или культурах коррупция распространяется больше, чем в других, нужны специальные исследования.

До недавнего времени эмпирические исследования в этой области были представлены в основном анализом конкретных ситуаций и случаев. Вместе с тем, откликаясь на растущие потребности транснациональных корпораций, консалтинговые фирмы разработали несколько индексов коррупции, коренным образом трансформировавших изучение данного феномена и позволивших ученым проверить ряд гипотез, касавшихся его причин и следствий.

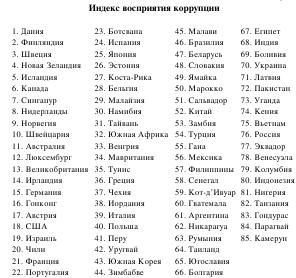

Одним из наиболее используемых инструментов изучения политической коррупции стал Индекс восприятия коррупции (CPI–Corruption Perceptions Index), предложенный организацией "Transparency International". В таблице 1 перечисляются 85 стран, начиная с наименее коррумпированных и заканчивая наиболее коррумпированными.

Таблица 1

Этот индекс "представляет собой "опрос опросов", произведенный на основании многочисленных "замеров" мнений экспертов и представителей публики, которые касаются степени распространения коррупции в различных странах мира". Он охватывает те страны, где регулярно проводятся как минимум три опроса на данную тему, хотя в некоторых случаях число таких опросов достигает двенадцати. Все источники опираются на одно и то же определение коррупции, понимаемой как злоупотребление публичной властью ради частных выгод. В материалах CPI политическая и административная коррупция не разграничиваются между собой, и поэтому индекс раскрывает обобщенное восприятие коррупции. Приводимые данные не затрагивают межсоциальных и межкультурных различий в коррупции. Они не содержат информации и о коррумпированности частных организаций.

Методология CPI нередко оспаривается; по мнению некоторых авторов, она отражает лишь восприятие коррупции в той или иной стране глазами международных чиновников. В действительности, однако, ее опросами охватывается и местное население. В индекс CPI включаются только те страны, в отношении которых имеются данные хотя бы одного такого опроса. Как бы то ни было, результаты опросов, проводимых среди чиновников и экспертов, весьма созвучны результатам аналогичных опросов населения. Оценки, выставляемые странам, варьируют от 0 (наименьший уровень коррупции) до 10 (наибольший уровень). Опираясь на данные Всемирного опроса по изучению ценностей (World Values Surveys- WVS) 1995 года, Рональд Инглхарт отмечает, что мнения о распространенности коррупции в странах, где проживают респонденты, тесно коррелируют с оценками CPI.

Большая часть этой статьи посвящена взаимоотношению культурных ценностей и коррупции. Дефицит межнациональных количественных данных, касающихся таких ценностей и установок, довольно долго препятствовал сравнительным исследованиям в упомянутой области. Но опросы WVS, проведенные в 1981–1982, 1990–1993 и 1995–1996 годах, предоставили специалистам всю необходимую информацию. Опрос 1995–1996 года охватывал шестьдесят государств; пока его результаты недоступны для анализа, но уже в ближайшее время ситуация изменится. В настоящей публикации мы опираемся на данные опроса 1990–1993 годов, проведенного в сорока трех странах, в которых проживают 70 процентов населения планеты. Он охватывал как бедные, так и богатые страны, среднедушевой доход в которых варьирует от 399 до 30000 долларов в год. Качество выборки тоже было различным. В наименее развитых государствах и некоторых бывших советских республиках к опросам привлекалось в основном городское и грамотное население, установки которого не слишком отличаются от ценностных ориентиров граждан индустриальных стран. Поэтому не исключено, что полученные данные недооценивают масштабы межнациональных различий, разделяющих страны "первого", "второго" и "третьего" мира.

Экономика и коррупция

Разлагающее влияние коррупции на многие аспекты экономического развития подкрепляется многочисленными документальными свидетельствами. Исследования показывают, что высокий уровень коррупции заметно сокращает показатели роста ВНП. Предпринятый Паоло Мауро регрессивный анализ обнаружил, что понижение индекса коррупции на 2,4 пункта (по шкале от 1 до 10) сопровождается 4-процентным повышением роста среднедушевого дохода. Воздействие коррупции на показатели роста по меньшей мере отчасти проявляется в сокращении инвестиций из-за дополнительных рисков, закладываемых в расчеты инвесторами. Кроме того, коррупция тормозит экономическое развитие, приводя к сокращению расходов на образование. Понижение индекса коррупции на 2,38 пункта (стандартная девиация) ассоциируется с увеличением государственных ассигнований на образование примерно на 0,5 процента от ВВП

Почему коррупция влияет на образование? Судя по результатам исследований, правительства, которые страдают от коррупции, тратят больше денег в тех областях, где значительнее размеры взяток. Коррумпированные чиновники способны направлять бюджетные потоки туда, где поборы взимаются более эффективно. Крупные и сложные проекты типа аэропортов или скоростных магистралей благоприятствуют обману. И, напротив, в такой области, как образование, затраты и полученная отдача более заметны, что мешает коррупционерам.

Другое исследование связывает коррупцию с неравенством доходов. Данные, полученные в разных странах, выявляют прочную взаимосвязь между коррупцией, неравенством доходов и бедностью. Чем ниже положение страны в Индексе восприятия коррупции, тем больше вероятность того, что ей присущ высокий "коэффициент Джини", означающий серьезное имущественное неравенство. Возрастание уровня коррупции всего на 0,78 пункта влечет за собой резкое сокращение доходов беднейших слоев населения - до 7,8 процентов в год.

В качестве переменной, наиболее прочно связанной с уровнем коррупции, в международных сравнительных исследованиях рассматривается среднедушевой доход. Богатые и экономически развитые страны в наименьшей степени подвержены коррупции. Согласно упомянутому выше индексу "Transparency International", в первых двадцати странах, наименее затронутых этих социальным злом, среднедушевой доход составлял 17 тысяч долларов или более (см. Таблицу 1), тогда как в двадцати самых коррумпированных данный показатель равнялся 4 тысячам и даже менее. В ряду последних оказались в основном наиболее отсталые или бывшие коммунистические страны. В то же время лишь шесть западноевропейских государств не попали в двадцатку лидеров.

Взаимосвязь коррупмированности и уровня доходов обусловлена следующими обстоятельствами. Большие доходы сокращают коррупцию, меняя систему стимулирования государственных служащих: по-видимому, рост благосостояния сдерживает тягу к незаконно приобретаемым деньгам. При этом параллельно с ростом доходов усиливается строгость наказаний за деяния, связанные с коррупцией.

Поощряя демократию, экономическое развитие также содействует снижению коррупции. Кроме того, прогресс повышает уровень образованности, а это заставляет гражданина более внимательно относиться к последствиям своих действий Степень интеграции той или иной страны в мировую экономику, фиксируемая показателями внешнеторгового оборота, тоже негативно коррелирует с уровнем коррупции. Включение в глобальное сообщество приучает народы и отдельных граждан к нормам, принятым в развитых государствах. Условием членства в таких объединениях, как ЕС или НАФТА, является принятие данных норм.