Скорее всего, несмотря на свой огромный рост, дипротодоны и другие гиганты Австралии оказались легкой добычей, потому что двуногие охотники застигли их врасплох. В Африке и Азии различные виды людей жили и постепенно эволюционировали на протяжении 2 миллионов лет. Они постепенно оттачивали свои навыки и лишь примерно 400 тысяч лет назад отважились напасть на крупных животных. И животные Африки и Азии имели достаточно времени, чтобы разобраться в человеческих хитростях и научиться избегать неприятностей. К тому времени, когда Homo sapiens превратился в главного хищника Азии и Африки, крупные звери уже знали, что от двуногих следует держаться подальше. А гиганты Австралии не успели этому научиться, они понятия не имели, что нужно спасаться бегством. Люди не казались им опасными - ни острых зубов, ни заметных мышц. Животные Африки и Азии на горьком опыте усвоили, что человек на самом деле гораздо страшнее, чем он выглядит. Но когда огромное сумчатое млекопитающее дипротодон впервые увидело перед довольно мелкую обезьяну, гигант сморгнул и продолжил жевать листья. Даже после первых нападений дипротодоны не сумели предупредить собратьев о новой угрозе. Животным требуется немалый срок, чтобы выработать страх перед человеком, а они не успели - и все погибли.

Второе объяснение: сапиенсы, добравшиеся до Австралии, уже повсеместно применяли огонь. Столкнувшись с незнакомой, пугающей средой, люди стали намеренно выжигать непроходимые заросли и густые леса. Им больше подходили открытые луга, где и охотиться было сподручнее. Таким образом за несколько тысячелетий люди изменили экологию огромных территорий Австралии. В пользу подобной гипотезы говорят ископаемые останки растений. 45 тысяч лет назад эвкалиптов в Австралии росло немного, но с появлением Homo sapiens для этого дерева начался золотой век. Эвкалипты распространялись повсюду, вытесняя все прочие деревья и кусты. Такое изменение в составе флоры отразилось и на животных, питавшихся растениями, и на хищниках, которые питались вегетарианцами. Коалы, чей рацион полностью состоит из листьев эвкалипта, непрерывно жуя, с удовольствием осваивали новые территории. Другие виды животных отнюдь не радовались, многие массово погибали. Были разорваны основные пищевые цепочки, слабые их звенья уничтожены.

Третья гипотеза признаёт, что в гибели фауны сыграли свою роль и охота, и использование огня, но учитывает и фактор климата. Те климатические изменения, которые происходили в Австралии 45 тысяч лет назад, дестабилизировали экосистему, она стала уязвимой. При обычных обстоятельствах экосистема сумела бы, скорее всего, восстановиться, как это бывало уже не раз. Но люди явились на новый континент как раз в тот роковой момент и столкнули пошатнувшуюся экосистему в бездну. Сочетание этих факторов - изменения климата и агрессии человека - особенно опасно для крупных животных, поскольку для них возникает сразу несколько угроз, и в такой ситуации трудно выбрать адекватную стратегию выживания.

Мы не располагаем достоверными фактами, которые позволили бы нам сделать выбор в пользу одной из гипотез. Но есть все основания полагать, что, если бы Homo sapiens не отправился на юг, в Австралии и поныне водились бы сумчатые львы, дипротодоны и гигантские кенгуру.

КОНЕЦ ЛЕНИВЦАМ

Гибель австралийской мегафауны - первый заметный результат деятельности Homo sapiens на Земле. Следующей была экологическая катастрофа еще больших масштабов, на этот раз в Америке. Homo sapiens оказался первым и единственным видом человека, кому удалось добраться до Западного полушария. Это произошло примерно 16 тысяч лет тому назад, то есть за 14 тысяч лет до н.э. Первые поселенцы прибыли в Америку пешком - в тот момент уровень моря понизился настолько, что между северо-востоком Сибири и северо-западом Аляски возник сухопутный "мост". И все-таки это был трудный путь, возможно, даже труднее морской экспедиции в Австралию. Чтобы перебраться в Западное полушарие, сапиенсам предстояло сперва научиться искусству выживать в экстремальных условиях северной Сибири, в полярную ночь, при пятидесятиградусном морозе. Прежде ни один человеческий вид не забирался так далеко на север. Даже привычные к холоду неандертальцы держались южнее, в более теплых регионах. Но Homo sapiens, чье тело гораздо более приспособлено к условиям африканской саванны, чем к царству вечных снегов и льдов, благодаря своей изобретательности не пропал и в Сибири. По мере того как большие группы кочевников-сапиенсов мигрировали на север, они учились делать снегоступы и, пользуясь иглой, шили костюмы, сохраняющие тепло, из многих слоев меха и кожи. Они разрабатывали новое оружие и сложные способы охоты, чтобы убивать мамонтов и других крупных животных Сибири. По мере совершенствования одежды и охотничьих приемов сапиенсы отваживались проникать в эти ледяные регионы все глубже, и чем дальше они заходили на север, тем более совершенствовались их одежда, охотничья стратегия и навыки выживания.

Но к чему такие усилия? Неужели люди добровольно выбрали местом своего обитания Сибирь? Очевидно, некоторые племена были загнаны туда войной, демографическими проблемами или природными катаклизмами, однако в этих краях имелись и свои плюсы, в первую очередь - обилие белковой пищи. В Арктике обитало множество крупных вкусных животных, в том числе северные олени и мамонты. Каждый мамонт был для охотников целой ходячей мясной лавкой. В условиях вечной мерзлоты мясо сохранялось долго, люди получали вкусный жир, теплую шкуру и ценную мамонтовую кость. Находки в Сунгире показывают, что охотники на мамонтов не просто выживали на холодном севере - они процветали. Со временем охотники на мамонтов, мастодонтов, шерстистых носорогов и оленей расселились по всей Сибири. Около 14 тысяч лет до н.э. вслед за своей добычей какие-то племена перебрались из северо-восточной Сибири на Аляску. Разумеется, тогда они не знали, что открывают новый мир. И для мамонтов, и для людей Аляска была продолжением той же Сибири.

Поначалу путь с Аляски на юг преграждали ледники, и лишь немногие смельчаки проникали на основную территорию Американского континента. Но около 12 тысяч лет до н.э. наступило глобальное потепление, лед растаял, открылись новые проходы, и люди массово устремились на юг и распространились по всему континенту со скоростью степного пожара. И несмотря на то что столько поколений училось охотиться на крупную дичь в арктических условиях, люди быстро приспособились к огромному разнообразию климатов и экосистем обеих Америк. Потомки сибиряков освоили густые леса на востоке нынешних Соединенных Штатов и болота в дельте Миссисипи, пустыни Мексики и влажные джунгли Центральной Америки.

Одни поселились на берегах Амазонки, другие - в горных долинах Анд или в пампасах Аргентины. На покорение Нового Света понадобилось всего тысячелетие, максимум два! К десятому тысячелетию до н.э. люди достигли крайней точки на юге Америки, острова Огненная Земля. Этот блицкриг подтвердил неиссякаемую изобретательность Homo sapiens и поразительную способность адаптироваться. Никаким другим существам не удавалось так быстро перемещаться из одной среды обитания в другую, не имеющую ничего общего с прежней, и приживаться там, используя все тот же, по сути дела, набор генов21.

Американский блицкриг отнюдь не был бескровным. Эта война оказалась столь же разрушительной, как любая другая. 14 тысяч лет назад американская фауна была гораздо разнообразнее нынешней. Первые колонизаторы, продвигаясь на юг от Аляски на равнины Канады и запада Соединенных Штатов, обнаружили там мамонтов и мастодонтов, грызунов ростом с медведя, огромные стада лошадей и верблюдов, громадного размера львов и десятки других видов животных, о которых мы давно забыли, в том числе грозных саблезубых тигров и гигантских, живших на земле ленивцев - они набирали вес до восьми тонн, а ростом были под шесть метров. Зверинец Южной Америки был еще более экзотическим: и крупные млекопитающие, и невиданные птицы, и пресмыкающиеся. Обе Америки стали природной лабораторией, где происходил самый масштабный эволюционный эксперимент в истории Земли: там возникли и благоденствовали животные и растения, каких никогда не знали ни Азия, ни Африка.

И вдруг все кончилось. Стоило появиться сапиенсам - и за два тысячелетия большинство уникальных видов исчезли без следа. Современные исследователи считают, что Северная Америка лишилась 34 из 47 видов крупных млекопитающих, Южная - 50 из 60. Исчезли саблезубые тигры, безраздельно царившие в этих местах более 30 миллионов лет. Пропали гигантские ленивцы и огромные львы, американские лошади и верблюды, мамонты и грызуны-великаны. Вымерли тысячи млекопитающих помельче, рептилии, птицы и даже насекомые и паразиты (когда не стало мамонтов, за ними последовали и все виды их клещей). Десятилетиями палеонтологи и зооархеологи - люди, ищущие и изучающие останки животных, - прочесывают горы и равнины обеих Америк в поисках костей древних верблюдов или хотя бы экскрементов гигантского ленивца. Когда им удается хоть что-нибудь найти, эти сокровища бережно упаковываются и отправляются в лаборатории, где каждую косточку и каждый копролит (так ученые именуют окаменевшие фекалии) тщательно изучают и датируют. И все эти исследования дают один и тот же результат: наиболее "свежий" помет ленивцев и кости верблюдов относятся к тому периоду, когда на континенты хлынул поток людей, то есть к периоду с 12 000-го по 9000-й годы до н.э. Лишь в одном месте ученым удалось найти экскременты ленивца, относящиеся к более позднему времени - к 5000-му году до н.э., - на нескольких Карибских островах, в частности на Кубе и Гаити. 5 тысяч лет до н.э. - как раз тот момент, когда люди сумели переплыть Карибское море и поселиться на этих больших островах. И вновь некоторые исследователи пытаются оправдать Homo sapiens и свалить вину на изменившийся климат (ради этого приходится допустить, что по какой-то таинственной причине на Карибских островах 7 тысяч лет сохранялся благоприятный для экосистемы климат, в то время как на все Западное полушарие обрушилось потепление). Но в деле об американской фауне нам не отмыться - мы виновны. Даже если перемена климата оказалась дополнительным фактором, основной причиной все же стало вмешательство человека.

НОЕВ КОВЧЕГ

Если прибавить к массовому исчезновению видов Австралии и Америки не столь масштабные катастрофы, происходившие на пути Homo sapiens, пока он расселялся по Африке и Азии (в том числе загадочное исчезновение остальных видов человека и вымирание значительной части живого при появлении древних охотников на отдаленных островах вроде Кубы), то напрашивается неизбежный вывод: первая волна колониальной экспансии сапиенсов стала самой страшной - и самой стремительной - катастрофой в истории земного животного мира. Хуже всего пришлось большим и мохнатым. Перед когнитивной революцией на планете обитало около 200 видов крупных наземных животных (весом от 40 килограммов и выше). До аграрной революции дотянуло только 100. Homo sapiens расправился с половиной крупных обитателей Земли задолго до того, как изобрел колесо и письменность или научился обрабатывать железо. Экологическая трагедия многократно повторялась и после аграрной революции, хотя и в меньших масштабах. Археологические исследования островов являют ту же трагедию в трех действиях: сначала мы видим разнообразную и многочисленную популяцию крупных животных в отсутствие человека; во втором действии появляются следы человека: кость, наконечник копья, осколок глиняного сосуда. В третьем действии на авансцене - люди, а большинства крупных животных, а также многих мелких уже поминай как звали.

Самый известный пример - большой остров Мадагаскар примерно в 400 километрах к востоку от Африки. За миллионы лет изоляции там сложился уникальный природный мир: разгуливала нелетающая "птица-слон" - эпиорнис, ростом 3 метра и весом в полтонны, обитали крупнейшие на Земле приматы - гигантские лемуры. И эпиорнисы, и лемуры, и большинство других крупных животных внезапно исчезли 1500 лет тому назад - именно тогда, когда на острове появились люди. В тихоокеанском регионе вымирание различных видов животных началось около 1500 лет до н.э., когда земледельцы Полинезии добрались до Соломоновых островов, Фиджи и Новой Каледонии. Они стали прямой или косвенной причиной гибели сотен видов пчел, насекомых, моллюсков и других местных обитателей. Постепенно эта волна уничтожения распространялась на восток, на юг и на север, в самое сердце Тихого океана, смывая с лица Земли уникальную фауну Самоа и Тонга (1200 лет до н.э.), Маркизских островов (I век н.э.), острова Пасхи, островов Кука и Гавайев (V век н.э.) и, наконец, Новой Зеландии (XIII век н.э.).

Аналогичные катастрофы происходили практически на каждом из тысяч остров Атлантического, Индийского и Северного Ледовитого океанов, а также Средиземного моря. На самых маленьких островах археологи обнаруживают следы птиц, моллюсков и насекомых, которые жили там из поколения в поколение, но исчезли, когда появился человек. Лишь немногие дальние острова, не удостаивавшиеся внимания человека вплоть до современной эпохи, сохранили свою фауну. Самый распространенный пример - Галапагосские острова, где человек поселился только в XIX веке. Там сохранился уникальный зверинец с гигантскими черепахами - они так же не боятся людей, как не боялись дипротодоны.

Изучая итоги первой волны глобального вымирания, совпавшей с расселением охотников-собирателей, и второй, которой сопровождалось расселение земледельцев, мы лучше поймем перспективы третьей волны, что поднялась на наших глазах вслед за индустриализацией. И не верьте сентиментальным всхлипам - дескать, вот предки наши жили в согласии с природой. Какое уж там согласие - сплошной диссонанс. Задолго до промышленной революции человек стал причиной гибели большинства видов животных и растений. Мы - самый смертоносный вид в анналах биологии. Если бы люди были лучше осведомлены о двух первых волнах, может быть, они не столь легкомысленно относились бы к третьей, к которой причастен каждый из нас. Помня, скольких живых существ уже уничтожено безвозвратно, мы бы стремились спасти тех, что еще существуют. В особенности это касается крупных морских животных. В отличие от сухопутных млекопитающих, обитателей моря когнитивная и аграрная революции затронули гораздо меньше, но сейчас они находятся на грани исчезновения из-за того, что мы истощаем ресурсы океана и загрязняем его отходами производства. Если процесс будет продолжаться теми же темпами, киты, акулы, тюлени и дельфины отправятся в безвременную могилу - вслед за дипротодонами, гигантскими ленивцами и мамонтами. Из крупных животных в этом антропогенном потопе уцелеет разве что сам человек да "галерные рабы" Ноева ковчега - домашний скот.

Часть вторая. АГРАРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Глава 5. Величайший в истории обман

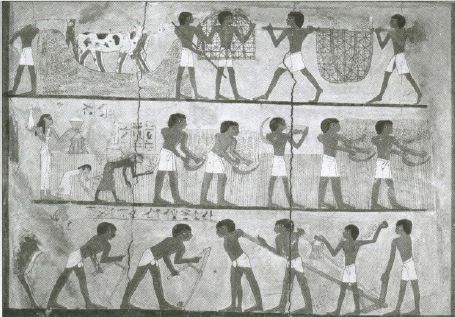

Характерные сельскохозяйственные сцены на стенной росписи из египетской гробницы, примерно 3500 год до н.э.

2,5 миллиона лет люди кормились, собирая растения и охотясь на животных, которые жили и размножались без участия человека. Homo erectus, Homo ergaster и неандерталец срывали плоды инжира и охотились на диких коз и овец, не пытаясь регулировать их жизнь. Они не решали, где посадить инжир, где пасти стадо или какого барана с какой овцой надо свести. Homo sapiens вышел за пределы Восточной Африки и освоил Ближний Восток, затем всю Азию и Европу, добрался и до Австралии, и до Америки, но, куда бы ни пришел, он по-прежнему жил собирательством и охотой. С какой стати менять образ жизни, когда ты и так сыт, социальные структуры устойчивы, религия совершенствуется и мир принадлежит тебе? Все изменилось около 10 тысяч лет назад, когда сапиенсы всерьез, не жалея времени и сил, занялись немногими видами растений и животных. С рассвета до заката люди стали сеять семена, поливать растения, выпалывать сорняки, перегонять овец с пастбища на пастбище. Они поняли, что эта работа обеспечит их зерном, плодами и мясом в гораздо больших количествах, чем собирательство и охота. Так произошла аграрная революция.

Переход к оседлому земледелию начался примерно в 9500- 8500 годах до н.э. в гористых областях юго-восточной Турции, западной Персии и Леванта в очень небольшом регионе и поначалу шел медленно. Пшеницу и коз одомашнили примерно за 9 тысяч лет до н.э., горох и чечевицу - около 8 тысяч лет до н.э., оливу - около 5 тысяч лет до н.э., лошадь приручили около 4 тысяч лет до н.э., а виноград сделался культурным растением примерно за 3,5 тысячи лет до н.э. До других представителей флоры и фауны очередь дошла позже, но в целом за 3,5 тысячи лет до н.э. процесс одомашнивания закончился. И поныне, при всех развитых технологиях, более 90% калорий человечество получает из тех немногих видов растений, которые наши предки научились выращивать в период между серединой X и IV тысячелетием до н.э., то есть из пшеницы, риса, кукурузы, картофеля, проса и ячменя. За последние две тысячи лет нам не удалось одомашнить ни одно достойное упоминания растение или животное. Если мозг мы унаследовали от охотников-собирателей, то кормовую базу - от древних земледельцев.

Прежде считалось, что земледелие распространилось во все концы света из единого центра на Ближнем Востоке. Сегодня ученые доказывают, что во многих регионах сельское хозяйство возникло самостоятельно, а не как результат экспорта аграрной революции с Ближнего Востока. В Центральной Америке начали сеять кукурузу и бобы, ничего не зная о культуре пшеницы и гороха на Ближнем Востоке, а в Южной Америке одомашнили картофель и ламу, опять-таки не зная о достижениях Мексики и Леванта. В Китае лидеры аграрной революции одомашнили рис, просо и свинью, а первые фермеры Америки, утомившись копать землю в поисках съедобных корнеплодов, принялись разводить тыквы. На Новой Гвинее произошла "сладкая революция" - тут пошли в рост бананы и сахарный тростник, а в