Древнейшее арийское учение Заратуштры утверждает, что царь света Ормузд действием воли и Словом своим сотворил первое человеческое существо, из семени которого "впоследствии извлек первую человеческую чету, Мешиа и Мешиану" /49/.

Названия двух древнейших цивилизаций несомненно несут в себе имя Мосе: Месопотамия (или Междуречье – территория современных Ирана, Ирака и Кувейта), где зародился древний Шумер, а позднее процветал библейский Вавилон (по-еврейски – Сеннаар), и Мицраим (еврейское название, означающее смешение), он же древний Кем – современный Египет – и др. – русск. Миср. Мы найдем это имя в разных его транскрипциях в именах древнейших народов, из которых пока укажем только на самое интересующее нас: мосхи.

О возможной связи народа мосхов и имени Москвы с именем внука Ноева, сына Иафетова Мосохом (Мешехом) написано немало. Теория "Москва – Мосох" занимает исследователей уже не первое столетие. Ее противники ссылаются на неоднократные негативные упоминания о Мосохе ветхозаветным пророком Иезекиилем.

"Сын человеческий! обрати лице твое к Гогу в земле Ма-гог, князю Роша (русск. Рос; в Острожской Библии – "князю Росску". – С. М.), Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество" /Иез 38:2/. Пророчество же состоит в том, что Бог Израиля принесет эти вышедшие "от пределов севера" народы (или народ) вкупе со многими другими (персами, эфиоплянами, ливийцами и проч.) в "великую жертву", так что птицы и звери полевые будут "есть жир до сытости и пить кровь до опьянения" "всех откормленных на Васане" /Иез 38:39/.

Библеистика в большинстве упоминаний отождествляет имя Магог со скифами и, опираясь на сообщение Геродота о походе скифов на Палестинские земли до границ Египта (VII в. до Р. Х.) и их последующем страшном поражении /50/, считает пророчество Иезекииля исполнившимся.

Другие же склонны видеть в этом предсказании перекличку со строками Откровения Иоанна Богослова о последних временах, где также упоминается грозное имя Гога и созвучное ему – Магог.

"Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их – как песок морской.

И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный.

И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их" /Откр 20:7–9/.

Вопреки общепринятому, остережемся пока именовать весь народ (или народы) Гога и Магога "врагами Божиими". Прежде всего потому, что, мощные по силе, эти имена до времени не раскрыты. А также потому, что, с поправкой на всегда спорную в таких случаях пунктуацию, в этом стихе Апокалипсиса можно видеть не вообще все народы "земли Гога и Магога", но лишь часть их – именно прельщенную часть, среди которых ни Роса, ни Мешеха поименно не находим.

Что же касается противоречивых сведений о Мосохе и мосхах, имена которых в истории оказались связанными с именами многих, в том числе очевидно неарийских, народов, то не забудем напомнить, что рядом с именем Мосоха-Мешеха, сына Иафетова, в Библии упоминается Мосох-Ме-шех, сын Симов /1 Пар 1:5, 17/.

Библейские тексты неоднократно преподносят нам эти таинственные имена-дубли, затемняющие суть религиозной истории, начиная с Еноха, сына Каина, и Еноха, живым перенесенного Богом в жилище блаженства, так что он "не видел смерти" /Евр 11:5/.

К связи имени нашей столицы с именем Мосоха и мос-хов, видимо, придется вернуться неоднократно. Еще М. В. Ломоносов высказывался по этому поводу: "Мосоха, внука Ноева, прародителем славенского народа ни положить, ни отрещи не нахожу основания" /51/.

И к этому поныне не разрешенному вопросу рискнем присоединить еще не встречавшиеся, кажется, соображения.

Насмешливое украинское прозвание москвичей и вообще русских москали, на наш взгляд, уводит во времена по крайней мере не позднее похода аргонавтов за Золотым руном в Мосхийские горы (западная часть Малого Кавказского хребта), где колхи (кохлы, хохлы – обычная языковая метатеза, как медведь – ведмедь) обитали в то время рядом с мосхами (москалями), имя которых и сохранилось в названии этой территории. Возможно, им, колхам-хох-лам, и принадлежало в то время нечто, связанное со священными знаниями о слове, известное нам из греческой мифологии как Золотое руно. Между прочим, аргонавты совершали свой поход под знаком змея, а наименование их корабля неслучайно дало современное слово жаргон и указывает на утрату ими священного знания. Мосхи же, согласно смыслу их имени, вероятно, были хранителями рода священной крови. (Мосхи – МОСО КИ, Мессианская Кровь; колхи – КОЛО КИ, Солнца Кровь.) Колхи утратили Руно, и с тех времен о нем не осталось никаких сведений.

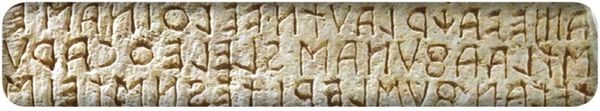

Разумеется, настаивать на этой версии, требующей детального изучения, преждевременно. Мы посчитали необходимым хотя бы кратко изложить ее потому, что в "Слове об ариях" встречаем понятие ИЕРЕ РОНИ, которое перевели как иереи Рун, или иереи Священного письма, иереи Священного Слова. О том, что древние тексты могли нести одновременно несколько разных пластов информации, включая эзотерическую, тайную, специалистам по древнему письму известно. Не это ли тайное знание привлекало аргонавтов? И не его ли хранителями были ИЕРЕ РОНИ Пе-руджианского камня?

Но вернемся к имени Мосе. В разных транскрипциях: Моисей, Муса, Моса, Меша, Меса, Месе(на), Мезе(нций) и др. – оно время от времени встречается в Библии и других древних источниках. У русских оно отчетливо различимо в уменьшительных (от еврейских будто бы имен) Маша и Миша.

С точки зрения пракорней или по крайней мере арийских, и прежде всего славянских, языков это двуосновное имя может быть осмыслено как: Мой Сущий, Мой Благий, Единый со Мной, Мне Равный или Мне Подобный – МО СУ(СЕ,СО) /Фасмер, т. III, с. 539–540, 586, 591, 791/ .

В русском языке это отчужденное в ходе религиозной борьбы слово сохранилось напоминанием в ласкательных масенький и мизинец (ср. египетское дитя), а также в словах муж, мочь – "сила, возможность", мощи – "тело умершего, прославленное нетлением и чудесами" /Срезневский, т. II, стб. 180–181/, – и искони, видимо, означавшими именно мощь духовную.

В свою очередь представления о мочи как силе продолжения рода связано с древнейшими знаниями народов о том, что всю силу рода несет в себе первородный ребенок /Втор 21:15–17/. (Этим, видимо, и обусловлены стремление библейского Иакова "перекупить" право первородства у брата Исава, а также акты избиения первенцев в Ветхом Завете).

Во всяком случае, так мы можем объяснить, почему в тексте Перуджианского камня вслед за именем МОСЕ РА идет идеограмма 1, что мы и переводим как Первый, а точнее – Первенец.

А теперь, после самых кратких и необходимых пояснений, вернемся в моавитские земли – в Моаб.

Поскольку события, описанные в тексте Перуджианско-го камня, происходят именно здесь, на что указывает и сам топоним Моаб, и имена многих других городов, расположенных на его территории, а также в силу особости имени МОСЕ, естественно было обратить внимание на один из библейских эпизодов, связанных с именем моавитского царя Месы (или Меши).

Исходя из библейского рассказа и хронологии библеи-ста А. П. Лопухина /53/, можно предположить, что описанные Ветхим Заветом события, столь точно совпавшие с событиями текста Перуджианского камня, происходили в конце X – начале IX вв. до Р. Х. при десятом царе израильском Иораме (Иегораме) и отражены в Четвертой книге Царств /гл. 3/.

Краткий сюжет библейского рассказа таков. Моавитский царь Меса отказался платить дань израильскому царю Ио-раму. Иорам вторгся с войском во владения Месы, разбил его, опустошил страну и осадил укрепленный город Кир-Харашет (по "Библейской энциклопедии", он же – Карха-рес, Харакома, Керах, Кир-Моав, Раббас, Раббас-Моав, а также Ар-Моав и Ариополь /БЭ, с. 63, 592/), в котором Меса затворился с остатками своего войска. Попытка пробиться сквозь израильскую осаду удачи не принесла, и в отчаянии моавитский царь якобы решился страшной жертвой умилостивить разгневанных, по его мнению, богов: на городской стене, в виду вражеского стана, он принес во всесожжение первородного сына, наследника престола. "Это произвело большое негодование в израильтянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю" /4 Цар 3:27/.

Следуя традиции, наука предполагает в моавитянах язычников и называет по крайней мере двух моавитских божеств: Кемоша или Кимоса (ошибочно разбитые слова: КИ МОСЕ – Кровь Мессии или КИ МОЖЕ, как в нашем тексте, – Кровь Мужей) и Пеора. В приложении 3, где приводится пословный перевод, мы подробней остановимся на имени "второго божества" – Пеор, которое в нашем тексте звучит как ПОАРО, но специалисты по языку несомненно увидят, что в нем присутствует сочетание ПРО АРО, и, может быть буквально, мы присутствуем при рождении современного слова Правый (через переходные формы ПО-АРО – ПОВАРО – ПОРОВО – ПРАВО).

Итак, мы убедились, что сам моавитский текст не упоминает никаких "языческих божеств", кроме Единого Правого Бога: БАЖЕ ПОАРО может быть переведено как Боже Правый, а с учетом идеограммы 1 – Боже Единый (или Первый, Высший) Ариев. Кроме того, как уже упоминалось, этот знак имеет в рассматриваемом тексте двойное звучание: ПО и И. А следовательно, имя ПОАРО может быть озвучено также как ИАРО (Иеро – Святой). И это единственное, но столь многозначное Божие Имя рефреном проходит через всю лицевую сторону текста камня.

Это заставляет предположить, что ветхозаветное повествование прикрывает подлинные смысл и течение событий. Тем более что на протяжении столетий именно сами израильтяне были активными участниками человеческих жертвоприношений: от библейского праотца иудеев Авраама, по милосердию Господню устоявшего пред этим искушением, и до времени Спасителя Библия систематически упоминает об этих жестоких, как раз языческих, жертвах.

В качестве примера можно напомнить, что и спустя десятилетия после моавитских событий, при иудейском царе Ахазе, человеческие жертвоприношения среди иудеев не прекращались. Сам Ахаз "всецело отдался господствовавшему злу: воздвигал идолов Ваалу и приносил в жертву Молоху собственных детей в долине Еммоновой" /54/. И значительно позднее, при царе Иоакиме, "под самыми стенами Иерусалима опять раздавалось дикое торжество безумцев, приносивших своих детей в жертву Молоху" /55/.

За обличение сограждан в этих страшных культах пророк Захария был забит камнями "между храмом и жертвенником" /Мф 23:35/, а пророк Исаия, по преданию, распилен пополам /56/.

Такие способы расправы с инакомыслящими и иноверцами не были единичными в истории древних иудеев. И пророк Исаия не единый, кто принял от их рук столь мученическую смерть.

Во время войны с аммонитянами (родственными, как помним, по прародителю Лоту части населения моавитян, их соседями и зачастую союзниками), их столица Равва и прочие города были разрушены израильтянами, а народ, бывший во взятых городах, вывели и клали "под пилы, под железные молотилки, под железные топоры" и бросали в "обжигательные печи" /2 Цар 12:31/.

На иудейских жертвенниках всесожжений в разные периоды истории приносилась в жертву не только кровь животных, но и человеческая кровь. "Библейская энциклопедия" сообщает со ссылкой на книгу Левит /4:12–13/, что "священный огонь, обычно горевший на означенном жертвеннике, постоянно поддерживался" /БЭ, с. 257/. Как тут не вспомнить Заратуштру и его осуждение захватнических народов с их жрецами, требующими от народа обильных кровавых жертв!

Кровь с жертвенника отводилась в поток Кедрон, и глубоко символично, что именно в этой долине в последнюю ночь перед распятием Спаситель наш Исус Христос молился до кровавого пота – сама долина была насквозь пропитана жертвенной кровью. В той же долине Кедрона, считают иудеи и магометане, будет происходить последний Страшный Суд /БЭ, с. 387/.

Вот эти-то и многие другие факты заставляют усомниться в точности ветхозаветной трактовки причин внезапного отступления израильтян от Моаба.

То, что жертва здесь была принесена, подтверждает и древнейший русский текст Перуджианского камня. Но это не было рядовым жертвоприношением, и свершили его не моавитяне.

МОСУ РА 1 (ПО) ВОРЕ ЖЕЧЕ ЙЕВОНИ СУ РОЖЕ НАЕ ПОПО.

"Мессию Ра, Первенца, воры сожгли, Иевония от рода Ная попа" – таков, кажется, наиболее верный вариант озвучивания первых двух строк боковой стороны памятника.

Остается только предположить, что в своем рассказе об этих событиях Ветхий Завет прибегает к своеобразному способу шифровки, лишь намекая на событие (перенос имени Месы с первенца царской крови на личность моавитского царя) и стремясь до времени сохранить от непосвященных истинную цель набега на Моаб: истребление царского первенца священной крови, видимо, уже отмеченного неким Божиим Знамением.

Это событие в истинном его свете и запечатлели сами моавитяне на Перуджианском камне.

Понятно, что уже ничто после свершившейся богопротивной жертвы не задерживало израильтян, и, опасаясь гнева потрясенного Моаба, они поспешно отошли под защиту своих земель.

Являлось ли моавитское дитя Помазанником Божиим,

Библия умалчивает. Как отразились эти события на современном им мире – неясно.

Но доподлинно известно, что начало первого тысячелетия до Р. Х. отмечено глубоким упадком местной культуры: "…искусство приобрело ярко выраженный интернациональный характер. Стало нелегко различать стиль и манеру исполнения отдельных народов <…> В это время не было круглой скульптуры <…> А если она и встречалась, то мы видим грубое, выполненное в общих чертах изображение <…> Появление этой черты совпало с распространением политического влияния арамейцев, поэтому ее и считали признаком арамейского искусства. Маловероятно, чтобы семитские бедуины, даже перешедшие к оседлому образу жизни, в состоянии были создать какое-либо направление в искусстве <…> К сожалению, нам мало известно о живописи рассматриваемого периода" /57/. О культурном обнищании Востока в этот период сообщают многие исследования, а это несомненно свидетельствует о глубоком духовном потрясении.

Разумеется, эти построения гипотетичны, и нам могут заметить, что, возможно, они зиждутся на ряде случайных совпадений и ошибочно сопоставленных фактов. Дело будущего – отсеять случайности и ошибки.

И все же мы не можем не отметить еще один поразительный факт: имя собственное моавитского МОСЕ (будь это всего лишь слово, означающее дитя) – ИЕВОНИЙ. Как близко оно к зазвучавшему спустя тысячелетие имени ИОАНН!

Касаясь этого имени, П. А. Флоренский писал: "Знаю, что самое русское имя – Иван. Кротость, простоватость (или простота). У меня ноет желание, "желание чрева моего", иметь сына Ивана" /58/.

Случайна ли преданная любовь русских к этому имени, если принять во внимание, что имя патриарха Ноя в "Слове об ариях" звучит как Най и обратное его прочтение дает "Йан"? Может быть, оно сопровождает наш народ на всем его незапамятно долгом историческом пути.

Господь дал имя нашему Предотече еще до его рождения /Лк 1:13/.

"…Из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя…", – говорит Исус Христос /Лк 7:28/. От него и принял Спаситель обряд крещения – обряд, не принадлежащий иудейской вере и ни разу не упоминаемый в Ветхом Завете, – чтобы "исполнить всякую правду" /Мф 3:15/.

И это последнее слово побуждает нас думать.

Часть II

Виноградная лоза

Древнейшее русское правоверие как основа христианства

Ной начал возделывать землю и насадил виноградник.

Быт 9:20