Первым мероприятием Нехемии было обнесение Иерусалима новой крепостной стеной. Работа осуществлялась на добровольных началах жителями Иерусалима и провинциальных городов. После окончания строительства в праздник Суккот (Кущи), когда жители Иудеи, согласно обычаю, совершали паломничество в Иерусалим, было созвано народное собрание, на котором Эзра читал и объяснял народу законы Торы, после чего, как и во времена иудейского царя Иошияѓу (622/1 г. до н. э.), с народом был заключен договор о строгом соблюдении этих законов. Важным пунктом договора было обязательство не родниться с окружающими народами. Этот пункт в первую очередь, был направлен против иерусалимской знати, роднившейся со знатными самаритянскими родами, и первосвященника Эльяшива бен Иеѓоякима, сын которого женился на дочери Санбалата, правителя Самарии. Помимо этого договор содержал пункты о соблюдении субботы как обязательного дня отдыха и заботе о поддержании Храма и его служителей. Таким образом, Эзре и Нехемии удалось ввести в жизнь Иудеи национально-религиозные нормы, принятые в вавилонской диаспоре, которые, кроме упомянутых выше, включали также вознесение регулярных ежедневных молитв, несмотря на восстановление Храма.

Нехемия занимал пост наместника Иудеи до 432 г. до н. э., когда он был отозван к персидскому двору. Воспользовавшись этим, недовольные деятельностью Нехемии круги во главе с первосвященником Эльяшивом попытались ликвидировать осуществленные Нехемией реформы и нарушить договор 445 г. до н. э. Однако вскоре Нехемия вернулся в Иудею и сумел в борьбе с оппозицией отстоять и упрочить свои реформы.

Деятельность Эзры и Нехемии в значительной степени определила формы общественной, экономической и культурной жизни Иудеи в последующие столетия. Внутреннее управление находилось в руках первосвященников и знати, обладавших в этот период значительным влиянием не только на население Иудеи, но и на еврейские общины диаспоры.

В последующий период первосвященники из дома Цадока сосредоточили в своих руках не только религиозную, но и светскую власть. Правда, до конца V в. до н. э. часть функций светской власти в Иудее принадлежала назначавшемуся персидскими завоевателями наместнику-еврею, носившему титул "пеха" и чеканившему собственную монету. Иудея эпохи правления дома Цадока была автономным государственным образованием, включенным в структуру обширных империй, созданных иноземными правителями: до 332 г. до н. э. – персидскими, а затем – эллинистическими [10] . Границы автономной Иудеи практически не изменялись на протяжении всей этой эпохи и охватывали лишь центральную часть исторической Иудеи со столицей в Иерусалиме. По соседству с ней находились другие автономные государственные образования, населенные евреями и управлявшиеся местными династиями светских правителей: на севере – Самария, управлявшаяся династией Санбалата, а на востоке, в Заиорданье – Страна Товии, управлявшаяся династией Тобиадов. Отношения Иудеи с эти государственными образованиями выливались порой в открытые конфликты. В частности, на эту эпоху пришлось начало раскола между иудеями и самаритянами, приведшего к консолидации последних в особую этноконфессиональную группу, отрицавшую святость Иерусалима и противопоставившую ему собственное святилище на горе Гризим. Эпоха дома Цадока окончилась в 164 г. до н. э., когда Иерусалим был взят повстанцами Иеѓуды Маккавея, что привело фактическому восстановлению полной независимости Иудеи и отстранению дома Цадока от власти.

Как память об эпохе дома Цадока сохранился целый ряд еврейских археологических памятников, интереснейшим из которых является дворец Тобиадов в Ирак эль-Амире [11] , на территории нынешней Иордании.

Этноязыковая ситуация в Эрец Исраэль подверглась серьезнейшим изменениям в период правления первосвященников из дома Цадока. Позиции иврита как основного разговорного языка страны оказались резко ослаблены из-за широкого распространения арамейского языка. После того как в IV в. до н. э. Эрец Исраэль оказалась включенной в рамки эллинистического мира, началось распространение греческого языка и культуры. Ее центрами стали эллинистические колонии, созданные греко-македонскими завоевателями. Греческий язык и культура получили широкое распространение и среди еврейской элиты Эрец Исраэль. Именно обострявшийся в течение многих лет конфликт между сторонниками эллинизации и приверженцами традиционного еврейского образа жизни привел в итоге к открытому столкновению, в корне изменившему политическую ситуацию в стране.

Правление первосвященников – царей династии Хасмонеев [12]

Правление первосвященников – царей из династии Хасмонеев было одним из самых ярких периодов в истории Эрец Исраэль. Происходившие из священников города Модиин, расположенного вне пределов автономной Иудеи, управлявшейся домом Цадока, Хасмонеи в ходе вооруженного восстания против эллинистических правителей-селевкидов и их иудейских пособников добились в 164 г. до н. э. фактической независимости Иудеи.

Вооруженную борьбу против селевкидских эллинистических правителей возглавили сыновья Матияѓу Хасмонея, самым знаменитым из которых был Иеѓуда, прозванный Маккаби (Маккавей), которому удалось освободить Иерусалим. В память об этой победе был установлен праздник Ханука. Хасмонеи отстранили от власти дом Цадока. Наследник дома Цадока Хоньо IV, сын первосвященника Хоньо III, свергнутого эллинистами, рассчитывавший стать первосвященником при поддержке повстанцев Иеѓуды Маккаби, отправился в Египет, где в 154 г. до н. э. основал собственный храм, в котором он и его потомки, наследники дома Цадока, были первосвященниками.

После многолетней войны в живых остался лишь один из братьев – Шимон бен Матитьяѓу. В 142 г. до н. э. независимость Иудеи была признана селевкидами. В 140 г. до н. э. Шимон созвал в Иерусалиме народное собрание, которое утвердило его в качестве этнарха (т. е. политического главы народа), первосвященника и главнокомандующего. Это назначение было наследственным и должно было передаваться потомкам Шимона "до того, как явится истинный пророк". На Шимона была возложена ответственность за храмовое богослужение и содержание Храма. Было также установлено, что международные договоры Иудеи будут составляться от его имени. Постановления этого народного собрания, получившего название "Великий собор", заложили основу хасмонейского государственного строя.

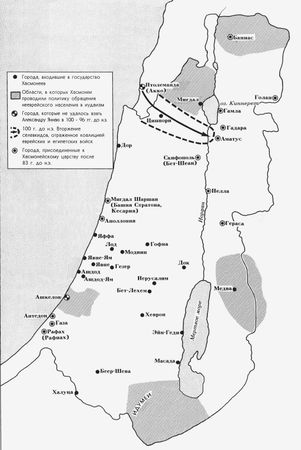

Хасмонеи были династией первосвященников, выполнявших поначалу фактически, а затем и официально функции царей. Параллельно им действовал Синедрион – высший религиозный орган еврейского народа, возникший еще в предшествующий период. Хасмонейские первосвященники-цари, прежде всего Иоханан Гиркан, Иеѓуда Аристобул I и Александр Янай, вели успешные завоевательные войны. Они присоединили к Иудейском царству большую часть заселенных евреями земель Эрец Исраэль и покорили многие районы, в которых преобладало языческое население, в том числе средиземноморское побережье.

В 112 г. до н. э. сын и приемник Шимона Иоханан Гиркан I начал серию широкомасштабных военных походов. Он покорил эдомитян, заселивших после разрушения Первого Храма южные районы Иудеи, получившие с тех пор название Эдом или Идумея, главными городами которых были Мареша и Адора. Родственные по происхождению евреям эдомитяне были насильственно обращены в иудаизм и впоследствии слились с еврейским народом. В 107 г. до н. э. после продолжавшейся год осады Иоханан Гиркан I взял и разрушил эллинистический город Самарию (Шомрон). Овладев всем районом Самарии, он разрушил самаритянский храм на горе Гризим с целью подчеркнуть идею исключительности Иерусалимского Храма в жизни еврейского народа. Затем первосвященник захватил и присоединил к Иудее крупный эллинистический город Бейт-Шеан, а также Иезриэльскую долину, некоторые районы Нижней Галилеи и город Медва в Заиорданье.

Завоевания Иоханана Гиркана I имели своей целью превращение Иудеи в мощное консолидированное государство. Родственные евреям семитские народы (прежде всего эдомитяне) насильственно обращались в иудаизм с целью расширения этнической базы государства. Этой же цели служила попытка первосвященника преодолеть раскол между иудеями и самаритянами путем разрушения центра самаритянской секты на горе Гризим, а также завоевания в Галилее, в которой преобладало еврейское население, оторванное от еврейского государства со времен ассирийского завоевания в VIII в. до н. э.

Иеѓуда Аристобул I стал первосвященником и царем Иудеи (он первым из династии Хасмонеев принял этот титул) в 104 г. до н. э. после смерти своего отца Иоханана Гиркана I. Правление его было коротким, и в 103 г. до н. э. он умер. За это время он вместе со своим братом, полководцем Матитьяѓу Антигоном I, завершил присоединение Галилеи к Иудейскому царству и насильственно обратил в иудаизм семитское племя итуреев, осевшее в северо-восточной части Эрец Исраэль.

Хасмонейское царство, 165–63 гг. до н. э.

Александр Янай (Ионатан Александр) стал царем и первосвященником Иудеи в 103 г. до н. э. после смерти своего старшего брата Иеѓуды Аристобула I. Он продолжил завоевательную политику своих предшественников, сопровождавшуюся беспощадной борьбой с язычеством, обращением в иудаизм покоренного нееврейского семитского населения и ограничением прав эллинистических городов-полисов, попавших под его власть. В конце правления Александра Яная границы Иудейского царства достигли максимума своего распространения за весь период правления Хасмонеев. Уже в 103 г. царь завоевал средиземноморское побережье Галилеи, включая Акко, полис, традиционно враждебный евреям. После этого Александр Янай захватил другие прибрежные города – Дор, Мигдаль-Стратон (будущую Кесарию) и Аполлонию. В 101 г. до н. э. царь совершил победоносный поход в Заиорданье, нанес поражение набатеям и присоединил к Иудейскому царству значительные территории в Гилеаде, на Голанских высотах и в Башане. В том же году он предпринял поход на Газу, захватил этот крупный эллинистический портовый город и завоевал все средиземноморское побережье вплоть до Ринакоруры (нынешний эль-Ариш на Синайском полуострове). В 99–95 гг. до н. э. Александр Янай вел войну в Южном Заиорданье (Моаве) против набатеев. В 83–80 гг. до н. э. царь предпринял новый поход в Заиорданье, в ходе которого овладел рядом эллинистических городов-полисов. Завоевательные походы Александра Яная продолжались на протяжении всего его правления. Этот царь умер во время осады крепости Регев в Заиорданье в 74 г. до н. э.

В 63 г. до н. э. в результате конфликта между преемниками Александра Яная Иудейское царство попало в зависимость от Рима. Эпоха Хасмонеев закончилась в 37 г. до н. э. с гибелью последнего первосвященника-царя этой династии Матитьяѓу Антигона II, попытавшегося освободить Иудею от зависимости от Рима.

В период правления Хасмонеев евреи стали преобладающим этническим элементом практически на всей территории Эрец Исраэль. Вместе с тем продолжался процесс вытеснения иврита арамейским языком из повседневного общения. Позиции греческого языка в стране несколько ослабли, однако он не был вытеснен полностью.

Хасмонеи осуществляли масштабные строительные проекты. Многочисленные памятники этого периода сохранились в различных районах страны.

Правление царей династии Иродиадов [13]

Период правления династии Иродиадов в истории Эрец Исраэль продолжался с 37 г. до н. э., когда при поддержке Рима на престол Иудеи взошел основатель династии Ирод I Великий, и до 92 (возможно, 96) г. н. э., когда со смертью последнего царя из дома Ирода, Агриппы II, Иудейское царство было ликвидировано Римом. Иудея периода Ирода Великого и его преемников была государством, зависимым от Римской империи. Легитимность правящей династии, происходившей по мужской линии от прозелитов-эдомитян и пришедшей к власти при поддержке иноземцев, подвергалась сомнению широкими слоями народа. Для правления Иродиадов, в отличие от правления Хасмонеев, характерно полное разделение власти царя и первосвященника, причем последний, как правило, назначался в этот период царями. Царство Иродиадов имело характерные черты восточной эллинистической монархии, сохранявшей, тем не менее, номинальную приверженность иудаизму.

Основатель династии, талантливый политик Ирод I сумел воспрепятствовать попыткам царицы Египта Клеопатры присоединить Иудею к птолемеевскому Египту, а впоследствии значительно расширил границы Иудейского царства, вернув в его состав практически все территории, утраченные последними царями-Хасмонеями, за исключением некоторых городов Декаполиса, и присоединив к нему обширные районы Башан, Трахон и Аргов (на юге современной Сирии). В эти районы он привлекал еврейских репатриантов из Вавилонии, которым предоставлялись земельные участки и налоговые льготы. При помощи созданных им военных формирований конных лучников из числа вавилонских еврейских репатриантов Ироду удалось изгнать из этих районов разорявшие их племена кочевников. Армия Ирода нанесла тяжелое поражение Набатейскому царству, располагавшемуся к юго-востоку от Иудеи.

Ирод вошел в историю как великий царь-строитель. Он заново отстроил столицу Самарии, древний Шомрон, назвав его Себастией, построил на побережье Средиземного моря, на месте древнего города Мигдаль-Стратон, Кесарию. В Иудейской пустыне были возведены укрепленные дворцы Геродион и Массада, а к югу от Мертвого моря – крепость Михвар. В Иерусалиме – городская цитадель Антония. Перечень монументальных сооружений, построенных Иродом в Иудее и за ее пределами, велик, однако самым знаменитым из них являет Иерусалимский Храм. По приказу царя Храм и Храмовая гора были полностью реконструированы. Сама Храмовая гора был расширена за счет искусственной насыпи. Частью опорной стены этой насыпи является сохранившаяся до наших дней Стена Плача (в еврейской традиции – "ѓа-котель ѓа-маарави" – буквально "Западная стена"), одно из самых святых мест иудаизма. После реконструкции сравнительно скромный Иерусалимский Храм стал одним из самых величественных архитектурных сооружений античности. По утверждению Талмуда, "тот, кто не видел Храма, отстроенного Иродом, не видел красивого здания в жизни своей" (трактат "Бава батра", 4а).

После смерти Ирода I в 4 г. до н. э. Иудейское царство было разделено между его сыновьями на наделы – тетрархии. Римляне отказались признать за сыном Ирода, Архелаем царский титул, и ему пришлось ограничиться титулом этнарха. В 6 г. н. э. Архелай был свергнут, и большая часть Иудейского царства – собственно Иудея с Иерусалимом, Самария и Эдом – оказалась под управлением римских прокураторов, имевших резиденцию в Кесарии. В Галилее и в Заиорданье продолжали править другие сыновья Ирода Великого, тетрархи Ирод Антипа и Филипп.

В 37 г. тетрархия Филиппа была передана его племяннику Агриппе I, сыну казненного Иродом I Аристобула. Одновременно Агриппа получил титул царя Иудеи, остававшийся вакантным со времени смерти его деда, и право назначать первосвященников Иерусалимского Храма. В 39 г. под непосредственное управление Агриппы I перешла и тетрархия Ирода Антипы. В 41 г. Агриппа присоединил к своему царству и тетрархию Архелая. Таким образом Иудейское царство было восстановлено в границах, существовавших при Ироде I. Одновременно младший брат Агриппы I Ирод II стал царем маленького Халкидского царства, расположенного в горах Антиливана, со смешанным, преимущественно нееврейским населением.

В отличие от своего деда Агриппа I был чрезвычайно популярен в народе, предпочитавшем видеть в нем наследника не столько Ирода, сколько династии Хасмонеев (его бабкой была Мириам, внучка царя-первосвященника Гиркана II). В короткое правление Агриппы I заметно улучшилось экономическое и политическое положение Иудейского царства. Подчеркивая свою приверженность иудаизму, царь освободил жителей Иерусалима от введенного римскими прокураторами налога на дома. Вместе со своим братом, царем Халкиды Иродом II он добился от римского императора гарантий прав евреев диаспоры. Агриппа начал возведение третьей стены Иерусалима, стремясь обеспечить защиту всех кварталов разросшейся столицы, однако вмешательство римлян, опасавшихся нового усиления Иудейского царства, помешало завершению его плана. Возможно, с происками римлян связана и внезапная смерть царя Агриппы в 44 г. в Кесарии. После смерти царя Агриппы Иудейское царство было аннексировано Римской империей, а надзор за Иерусалимским Храмом и право назначения первосвященников были переданы его брату, царю Халкиды Ироду II.

В 53 г. Иудейское царство было восстановлено. Царем Иудеи стал сын Агриппы I, Агриппа II, получивший в качестве царского надела, находившегося под его непосредственным управлением, Заиорданье и Восточную Галилею. Оставшаяся часть Иудейского царства вместе с Иерусалимом осталась под управлением римских прокураторов. Полномочия царя в этих районах были крайне ограниченны. Несмотря на это Агриппа II был одним из самых сильных и влиятельных среди зависевших от Рима восточных царей. В соответствии с традицией дома Ирода он осуществлял надзор за Иерусалимским Храмом и назначал первосвященников. В Иерусалиме по его приказу была построена колоссальная мраморная лестница, ведущая от источника Гихон на Храмовую гору.

Агриппа II стал последним иудейским царем. В годы его правления, в 66–73 гг. н. э. произошло восстание против римского владычества, получившее название Иудейской войны. В ходе подавления римлянами этого восстания в 70 г. н. э. был разрушен Иерусалимский Храм. Это восстание, известное под названием "Первого великого восстания" или "Иудейской войны", стало одним из ключевых моментов в истории еврейского народа, в большой мере определивших ее дальнейших ход. Поэтому представляется уместным дать его краткое описание.