Сочинения отцов церкви также были тем материалом, из которого хорошо ли, плохо ли извлекали суть учения. Настоящими источниками христианской мысли в Средние века стали такие второстепенные и третьестепенные трактаты и поэмы, как "История против язычников" ученика и друга св. Августина Орозия, превратившего историю в вульгарную апологетику, или "Психомахия" Пруденция, низведшего моральную жизнь до борьбы пороков и добродетелей, или "Трактат о созерцательной жизни" Юлиана Померия, наставлявшего в презрении к миру и мирской деятельности.

Просто констатировать этот упадок интеллектуальной культуры было бы недостаточно. Гораздо важнее понять, что он был вызван необходимостью приспособить ее к условиям той эпохи. Эта эпоха, конечно, оставляла за аристократами, язычниками и христианами, как Сидоний Аполлинарий, свободу предаваться игре в культуру - может быть, и рафинированную, но ограниченную узкими рамками умирающего класса. Писатели же варваризировавшиеся работали на иную публику. Как справедливо писал Р. Р. Болгар по поводу систем образования св. Августина, Марциана Капеллы и Кассиодора, "самым большим достоинством новых теорий было, возможно, то, что они предлагали разумную альтернативу системе Квинтилиана. Ведь мир, в котором процветало ораторское искусство, был близок к смерти, а новая, идущая ему на смену цивилизация не хотела иметь дела с народными собраниями и форумами. Люди будущих столетий, чья жизнь должна была сосредоточиться в поместьях и монастырях, были бы сильно обескуражены, если бы им был предложен непонятный идеал традиционной системы образования и если бы Августин и Капелла не сменили бы Квинтилиана".

Наиболее образованные, выдающиеся представители новой христианской элиты вызывают удивление именно тем, что они, сознавая недостатки своего образования перед лицом великих предшественников, тем не менее отказывались даже и от того запаса утонченной культуры, которым они еще владели или могли бы овладеть, ради того чтобы стать понятными своей пастве. Опроститься, чтобы завоевать сердца, - таков был их выбор. И если он нам кажется не совсем удовлетворительным, то все же он производит впечатление. Это прощание с античной словесностью, совершавшееся вполне осознанно, было эмоциональным моментом самоотвержения главных христианских наставников раннего Средневековья. Епископ Вьеннский Авит писал своему брату в начале VI в. в предисловии к новому изданию своих поэтических сочинений, что он решил отказаться в будущем от этого жанра, поскольку "слишком малому числу людей понятен силлабический слог". В те же времена Евгиппий колебался, стоит ли публиковать "Жизнь св. Северина", ибо он боялся, что "непонятное для толпы красноречие помешает ей постичь чудесные деяния святого". Схожие идеи развивал Цезарий Арелатский: "Я смиренно прошу, чтобы слух ученых людей снес без жалоб деревенские выражения, к коим я прибегнул, дабы вся паства Господня могла бы восприять на простом и заземленном языке духовную пищу. Поскольку люди непросвещенные и простые не способны подняться до образованных, то пусть образованные снизойдут до невежества. Ведь ученые могут понять то, что сказано простакам, тогда как последние не способны воспользоваться сказанным для ученых". И он повторил слова св. Иеронима: "Проповедник должен вызывать скорее стоны, нежели рукоплескания". Несомненно, и рукоплескания и стоны нужны были, чтобы подчинить людей и иметь возможность управлять ими. Но при переходе от античности к Средневековью произошла смена средств и путей достижения цели, и эти перемены в чувственном строе жизни и в пропаганде дали знать о появлении нового общества.

В то же время это были и перемены в интеллектуальной сфере жизни, где, несмотря на варваризацию, шел поиск ценностей не менее важных, чем ценности греко-римского мира. Когда св. Августин заявлял, что он предпочитает "терпеть упреки знатоков грамматики, нежели оставаться непонятным народу", и что вещи, реалии имеют преимущество перед словами, то он выражал суть средневекового утилитаризма и даже материализма, который, возможно, к счастью, ослабил в людях античную склонность к словопрениям. Средневековые люди мало заботились о состоянии путей, лишь бы они к цели привели. И тот путь, по которому они брели, плутая, то в грязи, то в пыли, вел к мирному убежищу.

Предстояло выполнить огромную работу. Когда читаешь юридические тексты, постановления синодов и соборов, пенитенциарии раннего Средневековья, то поражаешься широте задач, вставших перед руководителями христианского общества. Материальная скудость, жестокость нравов, нехватка всех благ, и экономических, и духовных, создавали ту великую тяжесть лишений, снести которую могли только люди сильные духом, презирающие какую-либо изысканность и жаждущие лишь успеха.

Слишком часто забывают о том, что это было также время великих еретических движений или, скорее, великих доктринальных колебаний, ибо ортодоксия была еще далека от законченности, и если она нам подчас кажется уже сложившейся, то это лишь иллюзия. Здесь не место вопросу о том, какие были бы последствия, если бы победили такие мощные течения, как арианство, манихейство, пеласгианство или присциллианство, не говоря уже о более мелких религиозных движениях, будораживших Запад в V–VI вв. Можно, в общем, сказать, что триумф ортодоксии был успехом "среднего пути" между примитивностью арианства или манихейства и сложностью пеласгианства или присциллианства. Пробным камнем, кажется, было отношение к свободе воли и благодати. Склонись в свое время христианство вместе с манихеями перед доктриной предопределения - и тяжкий груз божественного детерминизма навалился бы на плечи Запада, и он оказался бы в полной власти не имеющих противовеса господствующих классов, которые не преминули бы провозгласить себя единственными толкователями всемогущей божественной воли. А если бы восторжествовало пеласгианство, установив верховенство свободной индивидуальной воли человека, то мир, несомненно, оказался бы перед угрозой анархии. Понятно, что Запад сделал верный выбор, когда предпочел средний путь. Благодаря этому в тех условиях, когда рабство исчерпало свои возможности и необходимо было привлечь массы народа к труду, человек смог осознать, несмотря на слабость технического оснащения труда и скромность своих притязаний, что он обладает некоторой властью над природой. Столь хорошо отражавшее дух той эпохи монастырское устройство соединило презрение к миру с хозяйственной и духовной организацией жизни. Установившееся равновесие между природой и благодатью было следствием ограниченности возможностей, бессилия людей раннего Средневековья. Но оно оставляло открытую дверь будущим преобразованиям.

Раннесредневековое общество, приуготовлявшееся к светопреставлению, само того не замечая, придало себе организацию, способную обеспечить в нужный момент подъем западного мира.

Облик цивилизации изменился отнюдь не сразу же после Великого переселения народов. Несмотря на грабежи и разрушения, традиционные очаги культуры лишь в редких случаях быстро угасали и переставали излучать свой свет. Города, ставшие первой жертвой нашествий, в той или иной мере еще сохраняли жизнь.

Своей жизненной силой они иногда были обязаны связанной с ввозом предметов роскоши торговле и наездам восточных купцов, которых называли сирийцами, но которые по большей части были евреями, а иногда - притоку паломников. Но наиболее крупными центрами становились городские резиденции новых варварских королей или же епископов, а также места популярных паломничеств.

Королевские и епископские дворы притягивали разнообразных ремесленников, особенно производивших предметы роскоши, как ткачи, ювелиры, каменщики, но в сокровищницах королей и епископов хранились преимущественно заморские вещи, в первую очередь византийские. Тем не менее такие королевские столицы, как Павия при Лиутпранде (712–744), Монца при королеве Теоделинде на рубеже VI и VII вв., Толедо в царствование Реккареда (586–601) и до мусульманского завоевания в 711 г., Париж и Суассон при Меровингах, привлекали мастеров и создавали благоприятные условия для их работы, на которой, правда, ощутимо отражался всеобщий упадок экономики, техники и эстетического вкуса. Оскудение проявлялось во всем. Дома чаще всего строили деревянные, а если возводили каменные постройки, то очень небольшие и камень обычно брали из развалов древних зданий. Эстетические усилия при этом были направлены на декорирование, дабы скрыть техническое несовершенство строений. Тесание камня, резьба по камню и изготовление объемной скульптуры, человеческих фигур - все эти искусства почти полностью исчезли. Вкус варваров к роскоши и блеску мишуры удовлетворялся мозаиками, изделиями из слоновой кости и драгоценных металлов, дорогими тканями - иначе говоря, произведениями искусства, которые можно хранить как сокровища в дворцах, церквах, а затем погребать в усыпальницах. Это был триумф малых форм искусства, давших, впрочем, немало шедевров, свидетельствующих о мастерстве и вкусе ремесленников-варваров, их тяготении к стилизованным мотивам искусства степей. Но эти шедевры оказались недолговечными, по большей части они не дошли до нас, и только редкие фибулы, пряжки и головки рукояток мечей достались нам в качестве ценных и прекрасных свидетельств искусства той поры. К ним нужно еще прибавить и такие уникальные ценности, как короны вестготских королей, медный венец Агиульфа и меровингские саркофаги в Жуарре.

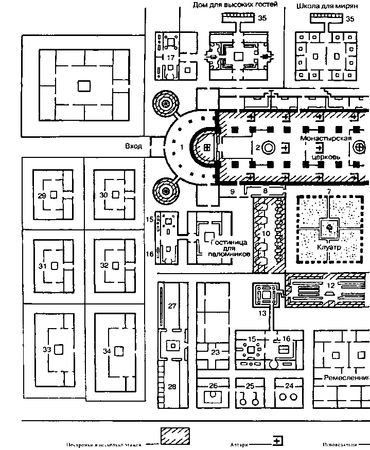

Но многие короли, в частности Меровинги, предпочитали жить в своих сельских поместьях, откуда исходило большинство их указов. Если верить епископальным спискам, то города в течение более или менее длительного времени оставались и без епископов. Тем не менее Галлия VI в., судя по описанию Григория Турского, обладала еще довольно густой сетью городов, среди которых выделялись богатые епископальные центры: Суассон, Париж, Сане, Тур, Орлеан, Клермон, Пуатье, Бордо, Тулуза, Лион, Вьенн, Арль. В вестготской Испании ярким очагом городской жизни была Севилья во времена епископата братьев Леандров (579–600) и Исидора (600–636). Однако наиболее крупными центрами раннесредневековой цивилизации были монастыри, причем монастыри сельские, изолированные от городов. В своих мастерских монастырь сохранял прежние ремесла и искусства, в скрипториях и библиотеках он поддерживал интеллектуальную культуру, а благодаря своим земельным владениям, сельскохозяйственной технике и труду монахов и зависимых крестьян он был важным центром производства и образцовым хозяйством, будучи, конечно, в то же время средоточием религиозной жизни и привлекая верующих обычно мощами какого-либо святого.

Было бы неразумно отрицать большую силу притяжения монастырей и их воздействие на общество. Необходимо подчеркнуть, что, пока в диоцезах шла организация новых христианских городских общин, группировавшихся вокруг епископов или распределявшихся по приходам, и пока земельная и военная аристократия еще не обзавелась в поместьях собственными часовнями, сложившимися в частную феодальную церковь, именно монастыри медленно внедряли христианские ценности в сельском обществе, в том мире постоянства и устойчивых традиций, который доселе был менее всего затронут новой религией и которому суждено было сыграть столь важную роль в средневековой жизни. В этом позволяет нам убедиться агиография и иконография, часто более поздняя. Во времена христианизации городов главным актом, который свершался теми, кто обращал в новую веру, было разрушение идолов, то есть статуй богов в храмах. В период же с V по XI в., когда шла евангелизация сельских местностей, это было уже разрушение идолов естественных: вырубание священных дерев, освящение источников, размещение крестов в сельских языческих алтарях.

Понятно, что преобладание монастырей свидетельствует о незрелости западной цивилизации в раннее Средневековье. Это была еще цивилизация отдельных очагов жизни и оазисов культуры среди пустошей, лесов и заросших полей, цивилизация сельского общества, которого едва коснулась монастырская культура. Развал системы коммуникаций и связи античного мира вернул большую часть Запада к примитивному состоянию, которое характерно для традиционных сельских цивилизаций почти доисторических времен, правда, с легким налетом христианства. Стали возрождаться древние обычаи иберов, кельтов и лигуров.

Там, где монахи победили греко-римское язычество, они создали благоприятные условия для воскрешения гораздо более древних верований и более хитрых демонов, которые лишь внешне подчинялись христианскому закону. Запад вернулся к состоянию дикости, которая давала о себе знать и прорывалась на протяжении всего Средневековья.

Важно представить себе эффективность и пределы деятельности монастырей. Для этого обратимся к нескольким прославленным агиографией и историографией обителям и монашеским движениям: к Лерену времен христианизации городов, к Монтекассино и развитию бенедиктинского ордена в эпоху начала обращения в христианскую веру сельского мира и к эпопее ирландского монашества, чтобы показать, какими путями шло распространение христианства в раннее Средневековье. Наконец, остановимся на роли монастырей в возобновлении евангелизации на границах западного мира в VIII–IX вв., благодаря чему была продолжена деятельность ирландских монахов.

Лерен был теснейшим образом связан с развитием религиозной жизни в Провансе, представлявшем собой в V–VI вв. важный центр христианства. Пьер Рише недавно напомнил, что в Лерене прежде всего учились аскетизму, а не наукам. Видные духовные лица, на тот или иной срок поселявшиеся там, желали приобщиться к библейской культуре, "состоявшей не столько в ученой экзегезе, сколько в духовной медитации на библейские темы". Своей религиозной атмосферой он обязан был первому аббату Гонорату, выходцу с Востока, и прибывшему оттуда же Кассиану, который позднее стал основателем монастыря СенВиктор в Марселе. С 430 по 500 г. через Лерен прошли почти все крупные прелаты провансальской церкви - Сальвиан, Евхерий Лионский, Цезарий Арелатский, Фавст из Рие, бывшие вдохновителями провансальских синодов, на которых были выработаны глубоко запечатлевшиеся в западном христианстве каноны.

Влияние св. Бенедикта Нурсийского, обосновавшегося около 529 г. в Монтекассино, оказалось гораздо более сильным - прежде всего благодаря личности самого Бенедикта, чудесам которого Григорий Великий посвятил целую книгу своих "Диалогов", пользовавшихся необычайным успехом на протяжении всего Средневековья и приобщавших людей к жизни этого святого. Изложенные в этом житии Бенедикта скромные чудеса, которые он творил своей повседневной деятельной и созерцательной жизнью, помогали всем постигать сверхъестественное. По этой причине, а особенно потому, что св. Бенедикт написал устав или, скорее, вдохновил на создание устава, именующегося с VII в. бенедиктинским, он стал истинным основателем западного монашества. Не игнорируя, тем более не отвергая традиций восточного монашества, он все же отказался от его чрезмерного аскетизма. Нормы поведения, духовной жизни и чувствования, благодаря ему вошедшие в устав, на диво умеренны и уравновешенны. Бенедикт добился гармонии между ручным, интеллектуальным трудом и собственно религиозной деятельностью в монастырской жизни. Таким образом, он указал бенедиктинскому монашеству, история которого отмечена блестящими успехами в VI–XI вв., путь соединения хозяйственной деятельности с интеллектуально-художественной активностью и духовной аскезой. После него монастыри стали центрами аграрного производства, мастерскими по изготовлению и иллюминации рукописей и яркими очагами религиозной жизни. Он стремился умерить власть аббатов, требуя мягкости и братских чувств в обращении с общиной, дабы тем самым облегчить управление ею. Он предписывал простоту, но не впадал в крайности, когда дело касалось самоотрешения или одеяния. "Если случится, - гласит устав, - что брату предпишут тяжкие или невыполнимые обязанности, то пусть он примет их со всей кротостью и смирением. Однако если он сочтет, что тяжесть их превосходит его возможности, то пусть объяснит это старшему, но сделает это при удобном случае и со смирением, не проявляя ни гордыни, ни возмущения, ни упрямства". "Пусть поступают согласно словам: "И каждому давалось, в чем кто имел нужду" (Деян. 4:35). Мы не хотим этим сказать, что следует действовать лицеприятно, ибо это не угодно Богу, но нужно принимать во внимание человеческие нужды. Нуждающиеся в меньшей мере пусть возблагодарят Господа и не сокрушаются, а сильнее нуждающиеся пусть смирятся со своей слабостью и не гордятся проявляемым к ним милосердием. Таким образом все члены тела обретут мир". Особенно настоятельно он предписывает проявлять "скромность, которая является матерью добродетелей". Так античная tempe-ritas (умеренность) получила у св. Бенедикта христианское обличье. И все это было сказано в VI в. Когда представляешь себе весь разгул насилия в те еще дикие времена Средневековья, то склоняешься к мысли, что наставления св. Бенедикта никем не были услышаны, но стоит, однако, задаться вопросом, до каких крайностей могли бы дойти люди той эпохи, если бы не прозвучал этот великий умиротворяющий голос.

Совсем иным был дух ирландского монашеского движения. С тех пор как св. Патрик, захваченный в юном возрасте пиратами и проданный в рабство в Ирландии в первые годы V в., обратился в христианство и стал, занимаясь выпасом овец, проповедовать в этой стране Евангелие, Ирландия превратилась в остров святых. Здесь стали быстро расти монастыри, которые наподобие восточных обителей представляли собой городки из отшельнических хижин, группирующихся вокруг хижины аббата. Эти монастыри оказались рассадниками миссионеров, которые в V–IX вв. распространились по соседним Англии и Шотландии, а затем хлынули на континент, куда принесли свои обычаи, ритуалы, практику выстригания тонзур, свои оригинальные пасхальные таблицы, которые папству с трудом удалось заменить римской системой расчета, свою неутомимую страсть к созданию новых монастырей, откуда они осуществляли евангелизацию все новых стран, искореняя языческую веру в идолов. Некоторые из них, как св. Брендан, искали уединения на океанских просторах и заселяли пустынные островки, выступающие над водой рифы, живя над опасными пучинами моря. Легендарная одиссея Брендана впоследствии поражала воображение всего средневекового западного мира.

В VI–VII вв. Ирландия экспортировала около 115 святых мужей в Германию, 45 - во Францию, 44 - в Англию, 36 - на территорию современной Бельгии, 25 - в Шотландию, 13 - в Италию. Если большинство из них - личности легендарные, вышедшие из фольклора, то это еще лучше подтверждает, как заметил Бернар Гиймен, сколь глубокий след оставило ирландское монашество в ментальности и чувствованиях западного мира.

Наиболее знаменитым из этих святых был Колумбан, который между 590 и 615 гг. основал Люксей и Боббио, в то время как его ученик Галл дал свое имя другому монастырю, которому было уготовано блестящее будущее. Всем этим и другим общинам Колумбан дал свой устав, который одно время успешно соперничал с уставом св. Бенедикта.