В отличие от других героев, Печорин не впадает в крайность, к интуиции, чувствам он постоянно подключает рассудок, теорию: от метафизики обращается к эмпирике, земной жизни, так как взял себе за правило "ничего не отвергать решительно и ничему не вверяться слепо" (IV, 469). И это позволяет ему взять вверх над обстоятельствами, побеждать в экстремальных ситуациях, предпринимая необходимую предосторожность, как в эпизоде, когда он чуть было не наткнулся на зарубленную казаком свинью.

Метод познания Печорина можно назвать диалектическим, в котором движущей силой является постоянное сомнение, отрицание отрицания. "Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера" (IV, 473–474), – констатирует герой. Вместе с тем сомнение не отменяет активности, действия, поскольку не позволяет согласиться с детерминированностью жизни и признает необходимость воли и рассудка. Но диалектическая логика Печорина не делает его личностью гармонической, так как мы имеем дело с натурой внутренне раздвоенной на хроникера, аналитика и участника действия: "один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его" (IV, 442).

Постоянное отношение к себе как к "другому" превращает его жизнь в "чужую" он не испытывает ни истинных увлечений, ни упоение мгновением бытия во время полного слияния с ним. И только в эпизоде погони за Верой Печорин на какое-то время лишен этого раздвоения, съедающей его рефлексии. Загнав лошадь, он рыдает в степи как ребенок. Отсутствие "твердости и хладнокровия" в данном эпизоде не снижает, а, наоборот, возвышает героя: в нем жизнь берет верх над мыслями о ней. Но "мысли приходят в обычный порядок" (456), и опять наступает раздвоение на участника жизни и аналитика. Этот диалог эмпирика и аналитика в душе героя заканчивается победой последнего, и герой с глубокой грустью признается в своем Журнале: "В этой напрасной борьбе я истощил и жар души и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге" (IV, 469).

Преждевременная усталость, старость души, отсутствие ясной жизненной перспективы делает жизнь Печорина онтологически абсурдной. Словно какой-то злой рок висит над ним. И напрасны усилия его ума, воли, его решительность и деятельная активность. Итогом жизни Печорина становится скептицизм как сомнение в существовании какого-либо надежного источника истины. Герой сам говорит о своем мироощущении: "‹…› кто знает наверное, убежден ли он в чем или нет?.. и как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка!.." (IV, 473). Следует заметить, что говорит он как бы от лица многих других людей своего времени, героем которого он является.

Этот этап дискурса предполагает ввод новой информации о скептицизме. Возникший в античные времена (Пиррон, Тимон, Аркесилий, Карнеад) как философская система, он неоднократно переосмыслялся, главным образом как метод познания. Так в XVIII в. скептицизм стал синонимом свободомыслия, критики философских и религиозных догм. Этим и объясняется огромная популярность сочинений М. Монтеня, П. Бейля. Интерес этот не ослабевал в русской культуре начала XIX в. Не случайно П. Бейль даже входил в круг чтения Евгения Онегина как образованного человека своего времени: "Прочел скептического Беля…".

В конце 20-начале 30-х гг. XIX в. скептицизм вновь востребован жизнью, причем не только как умонастроение в жизни печоринского поколения, но и как направление в науке. В этой связи уместно будет назвать М. Т. Каченовского, редактора "Вестника Европы", редактора Московского университета с 1837 г., одного из основателей "скептической" школы в исторической науке.

Скептицизм как явление русской жизни можно оценить неоднозначно. С одной стороны, как метод познания он двигал развитие науки на пути к поиску истины, избавлял от априори, принятых на веру, заблуждений, наивно-простодушных мечтаний. С другой стороны, превращаясь в способ жизни, он лишал людей всякой инициативы, активности, жизненной перспективы, оправдывал общественное уныние и крайний пессимизм. В качестве подтверждения последнего можно обратиться к стихотворению Лермонтова "Дума", переполненном печальных и обвинительных интонаций в адрес поколения, пребывающего в беспросветном скептицизме:

Печально я гляжу на наше поколенье!

Его грядущее – иль пусто, иль темно,

Меж тем, под бременем познанья и сомненья,

В бездействии состарится оно (I, 442).

Печоринский скептицизм же в большей степени метод познания, который позволяет ему все время задумываться о "проклятых" вопросах бытия, что сближает героя с Гамлетом Шекспира. Вместе с тем последняя в хронологическом порядке глава "Максим Максимыч", очевидно, может уже свидетельствовать и о безысходном скептицизме героя, растратившего в "напрасной борьбе" весь свой "жар души и постоянство воли" (IV, 469).

Но все же Печорин не стал ни циником, ни человеконенавистником. Его эгоизм онтологический, а не бытовой. Он страдает, мучается от одиночества, неприкаянности человека в этом мире, его обреченности. Для развития этой темы уместно обратиться к стихотворениям поэта ("На севере диком", "Дубовый листок", "Тучи", "И скучно и грустно"), в которых в разных нюансах звучит этот мотив. Так, глава "Фаталист" постоянно вводится в контекст всего романа и даже творчества писателя. При рассмотрении проблемы фатализма очевидна своеобразная параллель Печорина с его "двойником" Грушницким. Поведение последнего можно объяснить с позиции бытового эгоизма, перешедшего в мрачную мизантропию. В течение полутора месяцев герой из влюбленного юноши с непомерно развитым честолюбием, "драпирующегося в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания" (359), превращается в обозленного на весь мир человека.

Так, при первой встрече с Печориным его французское выражение: "-Mon cher, je haïs les hommes pour ne pas mépriser, car autremanet la vie serait une farce trop dégoûtante" (Мой милый, я ненавижу людей для того, чтобы не презирать их, ибо иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом. – Фр. IV, 362), кажется просто "драматической позой". В сцене же дуэли ключевые слова этой фразы приобретут совершенно иной смысл, выражая уже истинное психологическое состояние героя: "– Стреляйте ‹…› Я себя презираю, а вас ненавижу" (IV, 451).

Эти две семантически важные фразы текста выходят к проблеме судьбы, рока. В отличие от Печорина, Грушницкий не задумывается серьезно над философскими проблемами бытия. Он играет в жизнь, постоянно позируя и как бы надевая "трагическую мантию" (IV, 360). И он наказан за это: нельзя жизнь превращать в вечный фарс. Даже в сцене дуэли Грушницкий так и не возвысился до серьезного понимания трагичности происходящей ситуации поединка, которую своими стараниями драгунский капитан пытается превратить не во что иное, как в фарс, чтобы посмеяться над Печориным, унизить его. Сказанная с показной важностью драгунским капитаном фраза: "‹…› все вздор на свете!.. Натура – дура, судьба – индейка, а жизнь копейка" (IV, 449), должна была как раз заключать в себе трагикомический смысл. Но когда Печорин разгадал замысел своих противников, заставив их вести дуэль всерьез, фраза капитана получила совершенно иное звучание, как бы обозначая сущность натуры Грушницкого и итог его жизни. Герой сам заслужил такую судьбу, так нелепо распорядившись своей жизнью.

Итак, при сопоставлении двух героев видно, насколько Печорин значительнее своего "двойника", но, замкнувшись в своей индивидуальной судьбе, он, как и его поколение, не сумел выйти из трагического тупика. И объяснение этому содержится в его натуре и времени, к которому он принадлежит. Над ним словно висит фатум, и уйти от него невозможно.

Сумел ли избежать этого тупика другой герой времени – автор? Учащимся предстоит определить, что роднит автора с его героем и что их отличает. В сознании реципиентов возникает диалог автора с его героем. Задача педагога – из множества версий выбрать наиболее убедительные. Вновь возникнет потребность обратить внимание на соотношение сюжета и фабулы романа, структуру его композиции, роль авторских предисловий. Учащиеся будут строить разные предположения, почему автор не высказывает о своем герое определенного мнения, спрятавшись за общей формулой: "не знаю" (IV, 340). Очевидно, что автор не только любуется своим героем и защищает его, но и обвиняет его. И здесь опять возникает потребность в обращении к другим произведениям автора: стихотворениям "Дума", "Родина", "Бородино", "Выхожу один я на дорогу", "Молитва" ("В минуту жизни трудную…").

В отличие от Печорина, автор постоянно ищет положительный идеал в жизни. Он поэт, патриот своей страны, гражданин, которого возмущает всеобщее бездействие, уныние и пессимизм. Автор выстрадал свою любовь к родине, ее народу, что помогает избавиться от эгоцентризма, преодолеть скептицизм. Не все в жизни так безнадежно, если можно встретить родную душу, хоть на время обрести счастье, гармонию, чувство своей сопричастности к людям, родине, истории. Кроме того, у автора "в минуту жизни трудную" есть отдушина – творчество, просветляющее душу:

С души как бремя скатится

Сомненья далеко –

И верится, и плачется,

И так легко, легко… (I, 457).

Через приобщение к авторскому сознанию происходит выход к общечеловеческим ценностям, актуализация произведения. Так оно реально начинает функционировать в "большом времени". Оказывается, многие проблемы, волновавшие автора, становятся актуальнейшими проблемами нашего бытия. Теперь в процессе погружения в текст и его интерпретации они личностно осмыслены и прочувствованны участниками диалога, стали фактом их бытия. Реципиент, обогащенный новыми ценностными смыслами, как бы проделывает качественный скачок в своем развитии, он уж не равен себе прежнему, каким он был до начала диалога. Диалог автора с другими авторами в сознании его участников осуществляется посредством текстов других авторов, как современников изучаемого писателя, так и принадлежавших к другим историко-культурным эпохам и даже историческим типам культур. Например, обратившись к роману Л. Н. Толстого "Война и мир", попытаемся выяснить, как его создатель рассматривает индивидуальную судьбу человека, солидарен ли он с автором "Героя нашего времени", который полагает, что "история души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и полезнее истории целого народа"? (IV, 339). Учащимся предстоит поочередно принять позицию каждого автора, а затем перевести диалог "во внутренний план", собственное сознание. Для полноценного осуществления диалога необходимо будет ввести новую информацию, которую может сообщить педагог или воспитанник.

В процессе решения поставленного вопроса выясняется, что Л. Н. Толстой, в отличие от В. Скотта, создателя европейского исторического романа (история в его произведениях является своеобразным фоном жизни и приключений главных героев), создает исторический роман нового типа. Это произведение, в котором отсутствует традиционное деление на жизнь "частную" и "историческую". Все едино: историческая жизнь народа раскрывается через частную жизнь человека, а частная жизнь через исторические события. Эта идея общности жизни, мира, вселенной становится доминирующей идеей романа Л. Н. Толстого. В своих духовных поисках герои Толстого приходят к пониманию необходимости преодоления своего эгоцентризма, замкнутости жизни на себе самом, обусловленности своей судьбы только собственным бытием.

С выходом к миру, людям, сопричастностью личности с историей как раз и связаны пики духовных взлетов князя Андрея и Пьера. Так, возвращаясь из Отрадного после встречи с Наташей, взволнованный красотой лунной ночи, любуясь помолодевшим, обновленным дубом, который еще недавно казался старым уродом, князь Андрей вдруг неожиданно осознает, что смысл его жизни не только в его собственных мыслях, чувствах, переживаниях, а в открытости миру, связи с другими людьми, которые определяют и его жизнь: "-Мало того, что я знаю все то, что есть во мне, надо, чтобы все знали меня, чтобы не только для меня шла моя жизнь, чтобы не жили они так, как эта девочка, независимо от моей жизни, чтобы на всех она отражалась и чтобы все они жили со мною вместе!" (IV, 163). Именно князю Андрею, своеобразному идеологу романа, автор доверит высказать свою сокровенную мысль о том, что исход исторического события (в данном случае исход Бородинского сражения) определяется общим чувством, общей судьбой, объединяющей всех людей в исключительные минуты истории.

К осознанию себя как части огромного целого, мира, народа приходит и Пьер. Это позволит ему перенести все тяготы плена, породниться душой с простыми людьми, солдатами, осознать бесконечность своего существования, бессмертие своей души в условиях физической несвободы. "Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня? Меня – мою бессмертную душу! ‹…› Пьер взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звезд. "И все это мое, и все это во мне, и все это я! ‹…› И все это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками!" (VI, 112–113).

Следует заметить, что мысли Пьера во многом перекликаются с идеями немецкого философа Гердера о том, что начала и концы индивидуального человеческого существования выходят далеко за пределы его собственного земного бытия. Толстой, увлеченный в период работы над своим романом трудами Гердера, преломляет их применительно к историческому процессу. Человек, осознавший свою связь с огромным миром, народом, человечеством, преодолевает абсурд бытия, чувство своей незащищенности перед судьбой и хаосом жизни. Всякий индивидуализм, противопоставление одного человека общности людей осуждается писателем. С этих позиций и разоблачается в романе Наполеон, возомнивший себя исключительной личностью, имеющей право распоряжаться судьбами миллионов людей. Исходя из исторической концепции Толстого, его поражение закономерно, так как не может один человек навязывать свою волю народу, человечеству.

При необходимости этот диалог разных логик, разных голосов, разных сознаний можно продолжить, подключив к нему новых авторов, критиков, реципиентов. Так, диалог в рамках одного текста перерастает в диалог текстов, авторов, большой диалог культур. В нашем случае это диалог авторов "Героя нашего времени" и "Войны и мира" по проблемам судьбы человека и его индивидуального бытия в мире. Этот диалог обращает внимание на разные концепции судьбы и предопределенности человеческой жизни: античную (судьбу избежать невозможно, поэтому человеку только дана возможность лишь достойно вынести ее удары), мусульманскую (судьба человека "написана на небесах"), христианскую (все в воле божьей), антропософскую концепцию мира и человека, развиваемую Л. Н. Толстым в "Войне и мире" (жизнь человека, его судьба определяется его психологией, жизнью духа, исторической жизнью народа, страны, мира).

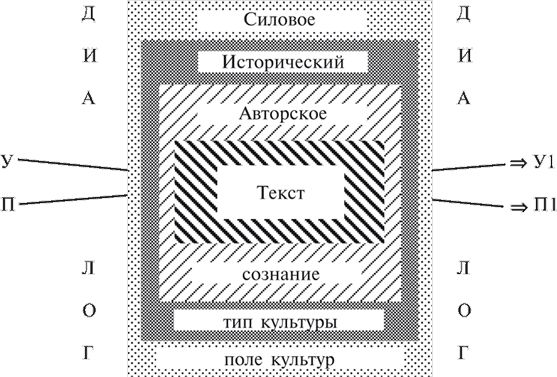

Представим схематически технологическую цепочку изучения литературного текста как текста культуры, где У – ученик, П – педагог, У1, П1 – ученик, педагог в ситуации после осуществления диалога.

Коммуникация закончилась, теперь она переносится во внутренний план, ведется диалог между "Я" и "Ты" в сознании учащегося. Это самый важный диалог. Он проходит уже без вмешательства педагога и носит сугубо интимный характер. Наличие его – свидетельство глубокого воздействия текста на личность реципиента, способности его самостоятельно творить свой Образ. Таким образом, посткоммуникативная фаза изучения художественного текста – это и приобретение реципиентом новых художественных ценностей, и его жизнь в культуре, создание своего Лица, он теперь сам начинает выступать транслятором этих ценностей.

КРУГ ПОНЯТИЙ

Педагогическая технология, предкоммуникативный, коммуникативный, посткоммуникативный этапы, автокоммуникация, потенциал восприятия, внимание, соучастие, открытие, сотворчество, рецептивно-эстетическя деятельность, технологическая схема, дискурсивная практика.