Положение стало еще более острым в 60-х годах. В 1768 г. на фабрике работало всего 10 "вольных" крестьян, а приписных и купленных не было совсем . Отсутствие рабочей силы привело к сокращению производственных мощностей. В 1764-1770 гг. в действии было только 20 , а в 1773 г.- 8 станов, которые обслуживали 8 крестьян . Наконец, во второй половине 1773 г. работы на фабрике "за неимением людей не производились" , и в дальнейшем известий об этой фабрике не встречается.

Таким образом, с конца 70-х годов Бабушкины отошли от промышленной деятельности. Причину этого следует искать, видимо, в предпринимательской несостоятельности сыновей Андрея Бабушкина. Старший его сын, Иван, был безынициативным человеком и не смог продолжить дело отца. До конца своих дней он жил в доме второго брата, Семена, не имея собственной семьи .

Судьбы младших братьев сложились более благополучно, главным образом за счет удачных браков. Еще при жизни отца Семен женился на дочери Ивана Романовича Журавлева , представителя крупнейшей фамилии московских купцов, имевших суконную фабрику и занимавшихся во второй половине XVIII в. заграничной торговлей на Востоке и Западе . Правда, в дальнейшем род Бабушкиных по линии Семена довольно быстро захирел. Сам он, несмотря на то, что добился звания коллежского асессора , умер мещанином . Его сын, Николай, имевший торг в серебряном ряду, вначале был купцом 2-й , а затем 3-й гильдий . Внук Никанор с 1831 г., после смерти отца в 1830 г., перешел в мещанство , а внучка Надежда еще в 1850 г. числилась 3-й гильдии купчихой .

Удачным был брак последнего сына Андрея Бабушкина, Петра. Его женой стала единственная наследница гостиной сотни Дмитрия Ивановича Серебреникова, Елизавета . Петр женился в тот момент, когда Серебрениковы, выходцы из Серпуховской гостиной сотни, находились на вершине купеческой иерархии: состояли в 1-й гильдии, имели вотчины в рядах и хлебный торг . Не исключено, что Дмитрий Иванович, умерший мещанином в конце 80-х – начале 90-х г.одов , вложил в благополучие дочери все свое состояние, доставшееся Петру Бабушкину. В конце концов вместе с частью наследства Андрея Бабушкина оно перешло после смерти Петра в 1793 г. к его дочери .

Александра Петровна Бабушкина, объявив в 1795 г. капитал в 50 тыс. руб., получила звание именитой гражданки . Скорее всего, звание это было необходимо исключительно для смягчения общественного мнения ввиду предстоящей свадьбы с князем Ю. Н. Волконским. Выйдя в том же 1795 г. замуж, Александра Петровна вышла и из купеческого сословия, получив дворянство.

В тесных отношениях с Гусятниковыми и Бабушкиными находились и другие фамилии именитых граждан, выходцев их старинных московских тяглецов,- Колосовы и Суровщиковы.

Колосовы принадлежали не только к старым московским родам, но и к старым московским фабрикантам. В этом отношении их можно сравнить только с Еврейновыми. Уже в 1735 г. Панкрат Васильевич Колосов основал шелковую фабрику, имея "к заведению" в готовности мельницу с инструментами. По указу он должен был производить только шелк сканой "против китайского манера", ленты, а также прясть под золото и серебро. При этом он не получил разрешения на покупку крепостных, но товар мог продавать в России или "где похочет" по вольной цене . Только по привилегии, данной ему от Мануфактур-коллегии в 1744 г. одновременно с позволением делать различные шелковые ткани (тафту, грезет и др.) , Панкрат Колосов получил право купить 20 человек .

В 1750 г. ему "досталась" заведенная в 1726 г. Иваном Дудоровым шелковая фабрика вместе с приписанными к ней мастеровыми и работными людьми и "по прежней привилегии" этой фабрики он был "уволен" от купеческих служб и от постоя. А еще через пять лет, в 1755 г., П. В. Колосов приобрел за 2 тыс. руб. основанную еще в 1717 г. шелковую мануфактуру Мыльниковых .

По дозволению 21 марта 1762 г. им было куплено у суздальского помещика П. И. Матюшкина село Батыево со 137 крестьянами . "Две части" из них было оставлено для хлебопашества, "делания при машинных мельницах и развивки шелков", а "третья часть взята для мастерства" на саму фабрику. В итоге к 1771 г. П. В. Колосов имел купленных, приписных и перешедших к нему от прежних фабрикантов 228 "мужеска" и 192 "женска" пола души. Чума в Москве значительно опустошила этот состав. В 1771 г. умерло 179 мужчин и 163 женщины. В результате к 5-й ревизии из всего количества приписных и купленных у Колосова осталось только 69 мужчин и 74 женщины. Новый владелец московских фабрик, сын Панкрата, Иван Панкратьевич Колосов- большой, прикупивший в 1773 г. фабрику в селе Улитино Богородской округи , жаловался в 1797 г., что работа в связи с отсутствием людей "производится против прежнего со уменьшением". Так, если до 1771 г. на 150 станах выделывалось в год различных шелковых тканей на 70-80 тыс. руб., то за два года, 1795 и 1796 гг., на 70 станах было произведено продукции на 89 тыс. руб.

Спад в производстве с 1771 г. безусловно имел место, хотя и был несколько преувеличен . Подчеркивая его, И. П. Колосов- большой стремился обратить внимание правительства на причины. При этом наряду с нехваткой рабочей силы он указывал, что остановка происходит из-за дороговизны материалов и шелков и "от размножившихся кустарей по селам и деревням крестьянами" .

Характерно, что в этот же период положение Ярославской шелковой фабрики Колосовых, которой владел брат Иван Панкратьевича, Василий, а после него его сыновья Михаил и Панкрат, было более устойчивым. Фабрика эта была заведена еще в 1723 г. Максимом Затрапезновым, а с 1741 г. была во владении ярославского купца Афанасия Гурьева, женатого на дочери Андрея Максимовича Затрапезного. В 1754 г. она была продана Иваном Афанасьевичем Гурьевым московскому купцу Илье Полуярославцеву. Панкрат Васильевич Колосов со старшим сыном, Василием, купили ее в сентябре 1763 г.

По данным 1797 г., число "покупных с фабрикою" людей, т. е. приобретенных Колосовыми вместе с фабрикой в 1763 г., составляло 107 душ . К 1798 г. общее количество приписных рабочих и мастеровых при Ярославской фабрике достигало 113 мужчин и 117 женщин . Шелковое производство Колосовых в Ярославле, не испытавшее на себе потрясений 1771 г., развивалось довольно успешно вплоть до конца XVIII в. Этот вывод подтверждается сравнительными данными об объеме продукции 1763 и 1797 гг. (сведений за промежуточные годы не имеется). Если за первые четыре месяца после покупки фабрики на 49 станах было сделано платков, кружев, лент, поясков на 2450 руб. 98 коп. , то за первое полугодие 1797 г. на 102 станах было изготовлено на 20 726 руб. самых различных шелковых тканей: травчатых насыпей, коноваты, разноцветных тафт, платков, кружев и т. п.

Удачное развитие шелкового дела в Ярославле позволило Василию Панкратьевичу первым из Колосовых и одним из первых московских купцов получить звание именитого гражданина. Он умер с этим званием в 1786 г.

Его дети Михаил и Панкрат также числились среди именитых граждан. Первоначально, после смерти отца, они объявили общий капитал с дядьями: Иваном-большим, Иваном-меньшим и Гаврилой Панкратьевичами. Это продолжалось с 1788 по 1793 г. , пока И. П. Колосову-большому удавалось обеспечивать благополучное течение дел участием в питейном откупе. В 1787-1791 гг. вместе со свояками Петром и Сергеем Гусятниковыми , а также с Борисом Еврейновым он владел частью московского питейного откупа, значительно наживаясь на торговле вином и пивом "неуказной мерою" .

В 1795-1796 гг. Михаил и Панкрат Васильевичи Колосовы объявляли свой капитал (50 тыс. руб.) по разряду именитых граждан , а Иван Панкратьевич-большой с братьями по капитальным книгам с 1794 г. не проходит. Его сын Иван Иванович в 1801 г., уже после смерти отца , числился 3-й гильдии купцом, не имеющим торга и проживающим у своих дядьев, Ивана-меньшого и Гаврилы Панкратьевича, также третьегильдейских купцов, управлявших с 1800 г. Московской и Улиткинской шелковыми фабриками . С 1810 г. И. П. Колосов-меньшой , а с 1814 г. Иван Иванович Колосов "капитала не объявляли и к подаче ревизских сказок не явились" . Дети Гаврилы Панкратьевича, Василий и Сергей, умерли соответственно в 1837 и 1839 гг., ничем не проявив себя .

С конца XVIII в., после взлета 1795-1796 гг., начинает хиреть род Колосовых и по линии сыновей Василия Панкратьевича. Панкрат Васильевич уже в 1799 г. вынужден был перейти в мещанское сословие , а его брат, Михайла, по 6-й и 7-й ревизиям числившийся купцом 3-й гильдии , на склоне лет, в 1825 г. вместе с сыном Владимиром также стал мещанином. В 1830 г. та же участь постигла другого его сына, Михаила Михайловича .

Правда, представители и той и другой ветви продолжали содержать названные фабрики вплоть до 1810 г. (в дальнейшем известий о них не встречается). Иван-меньшой и Гаврила Колосов, получившие в начале 80-х годов казенную посессию, смогли даже прикупить крестьян, разрешив таким образом проблему рабочей силы. В это время за ними числилось 14 приписных и 153 купленных человека . Однако сколько-нибудь значительно увеличить производство ни им, ни владельцам Ярославской фабрики не удалось. Напротив, ведомости о состоянии мануфактур в России за 1809 г. свидетельствуют о том, что на фабриках Колосовых в это время было сделано товаров в 1,5-2 раза меньше, чем их изготовлялось в конце XVIII – начале XIX в.

Характерно при этом увеличение количества нереализованных тканей. На московской фабрике, например, в 1801 г. было выработано товаров на 12 154 руб., а продано на 4412 руб. На Улиткинской фабрике этот разрыв был еще большим: из 16 143 руб. товаров продано на 6902 руб.

Причину сокращения производства у Колосовых следует искать, видимо, в резком увеличении кустарной крестьянской промышленности, о которой писал Иван Панкратьевич, и вытеснении наиболее крупными выходцами из нее старого московского купечества , не сумевшего подняться до того, чтобы перейти в дворянское сословие.

Особое место среди именитых граждан занимает фамилия старинных московских купцов Суровщиковых. По числу представителей род этот, оборвавшийся по мужской линии на втором поколении, невелик. У Василия Васильевича было всего две дочери, Наталья и Вера, и сын, Василий. Их положение и судьбы определялись исключительно успехом предпринимательской деятельности отца, обладавшего, судя по всему, незаурядными способностями. В 1748 г., когда ему было 27 лет, он состоял по 1-й гильдии, имел торг в суровском ряду и суконную фабрику . Вероятно, речь в данном случае идет о фабрике, которую содержал Василий Суровщиков в компании с Прокофием Докучаевым, Григорием Сериковым и Алексеем Болотиным в 50-х годах. Она была заведена еще в 1720 г. отцами его компанейщиков и получила существенные привилегии. Содержатели и их дети не только были уволены от служб и постоя, но на 15 лет получили право беспошлинной торговли. Дважды, при заведении на три года и в 1744 г. на 10 лет, им выдавалась из казны ссуда в размере 30 тыс. руб. Кроме того, им было позволено купить "до 2000 душ с землями", и в 1759 г. на фабрике числилось 2106 человек мастеровых .

В дальнейшем состав компанейщиков изменился. По ведомости Мануфактур-коллегии 1769 г., фабрику эту содержали "обществом" вместе с В. В. Суровщиковым Илья Докучаев, Григорий Лихонин и М. П. Гусятников . К этому времени В. В. Суровщиков породнился с Гусятниковыми, выдав за Михаила свою первую дочь, Веру .

Размах производства новых хозяев был чрезвычайно широк, и в 60-х годах среди суконных предприятий их фабрике не было равных. На 120 суконных и 60 каразейных станах выделывалось 100 959 аршин армейских сукон, 31 336 аршин тонких сукон из иностранной шерсти, 2551 аршин каразеи и переделывалось марены, покупаемой в Кизляре, 1175 пудов .

Кроме суконной, В. В. Суровщиков некоторое время, в 1750- 1754 гг., содержал также мишурную фабрику . Однако наиболее существенную часть его доходов составляла заграничная торговля. По ведомости Московского магистрата начала 60-х годов, он производил торг "к Темерниковскому водою в Царь Град, к С.-Петербургскому портам, в Амстердам, во Гданьск". Можно без преувеличения сказать, что по крайней мере среди московских купцов В. В. Суровщиков был первым по коммерции с заграницей. В отличие от многих других он не специализировался на торговле определенным видом товаров. В равной мере он скупал и продавал коровье масло и рейнвейнские вина, паюсную икру и овощи с сахаром, квасцы и краску, медную проволоку и суровской, нитяной товар, шелковые и бумажные изделия, португальскую, русскую, испанскую, турецкую и шленскую (польскую) шерсть и др. Его торговый оборот был выше, чем у всех остальных купцов, и достигал колоссальной цифры в 116 тыс. руб.

Сколь важное значение в деятельности В. В. Суровщикова занимала заграничная торговля, показывает тот факт, что вторая его дочь, Наталья, была выдана замуж за торговца с Китаем и Сибирью Ивана Романовича Журавлева состоявшего в свойстве с Андреем Бабушкиным.

Удачные начинания В. В. Суровщикова не нашли семейного продолжения. Дочери здесь не могли помочь. Определенные надежды он возлагал на Сына Василия, родившегося в 1767 г. Однако им не суждено было сбыться. В 1792 г., уже после смерти отца , 25-летний Суровщиков выбыл в военную службу . Правда, через пять лет он вновь вернулся в купеческое сословие и, объявив в 1797-1801 гг. вместе с матерью 50 тыс. руб. капитала, получил звание именитого гражданина . Возвращение это, впрочем, носило, скорее, символический характер, так как ни среди торгующего купечества, ни среди владельцев фабрик он не встречается. Поэтому можно с уверенностью предполагать, что В. В. Суровщиков-младший проживал нажитое. С его смертью в 1811 г. пресекся и род .Суровщиковых .

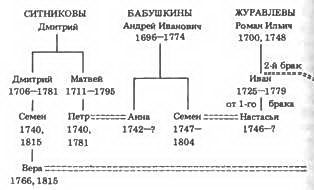

Общей чертой для всех рассмотренных фамилий именитых граждан, выходцев из старинных московских тяглецов, является их тесная взаимосвязь между собой. В ряде случаев она была результатом деловых контактов, но определяющими были брачные союзы, поставившие эти семьи в близкое свойство, центром которого был обширный род Гусятниковых (см. схему 5).

Схема 5

Схема б

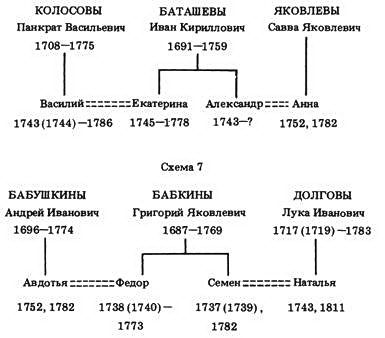

Характерно, что в круг родственных отношений семей именитых граждан вовлекались купеческие роды, представители которых к моменту оформления брачных союзов, как правило, добились определенного положения и состояли в 1-й гильдии. Мы уже упоминали Ситниковых, Журавлевых, Серебрениковых. Из других наиболее известных можно отметить фамилию Баташевых, торговцев железом и чугуном, содержателей железных и полотняных заводов, состоявших в свойстве с Колосовыми и известным петербургским купцом Саввою Яковлевым (см. схему 6).

Свойственные отношения московских старинных именитых родов устанавливались также с некоторыми из "прибылых" именитых граждан. Бабушкины, например, были связаны через крупных во второй половине XVIII в. суконных фабрикантов и первогильдейских купцов Бабкиных с Долговыми, происходившими от калужских купцов (см. схему 7).

В своеобразном родстве с Гусятниковыми и Суровщиковыми находились выходцы из известного рода коломенских купцов – Мещаниновы. Вдова М. М. Гусятникова, дочь В. В. Суровщикова Вера Васильевна, после смерти мужа вышла замуж за сына именитого гражданина и коллежского асессора Д. Д. Мещанинова, Маркела, имевшего титул надворного советника .

В целом круг семейных связей московских старинных именитых родов представляет весьма внушительную картину (см. схему 8) и являет собой свидетельство социальной замкнутости купечества на высшем уровне. Показательно в этом отношении то, что по мере удаления от этих центральных фамилий все заметнее становятся матримониальные связи с купцами 2-й и 3-й гильдии или представителями низших сословий. Как правило, это касается неудачливых отпрысков рода или связано с периодами упадка. Поэтому в подавляющем большинстве случаев уже по характеру родства можно судить о положении семьи или всего рода.

Схема 7