<Ваша мама коренная была или она в Лундино родилась?> Не знаю… <А как ее звали, маму?> Федосия. <А фамилия у нее какая была?> У ней Рожина была. <А у ее мужа отец из приезжих кто-то был?> А, у мужа, ага. <А отец был русскоустьинский?> Про отца-то я не могу рассказать. Откуда чего… они тоже, кажется, не шибко-то русские были. Фамилия его Соловьев была. <А ваш муж, вы говорите, приезжий был?> Не. Местные все. Только как сказать… от русского … оттуда приезжий был. С материка, видно. Высланные …. Раньше же такие приезжали. <А из Лундино все в Русское Устье переехали?> Ага, все переехали. < А сейчас там кто-нибудь живет?> Там сейчас рыбаки. В самом Лундино не живут, там сейчас все упало. Там маленько подальше живут, называется Говнюха. Не река, не настоящая. Узкая. Там живут сейчас рыбаки, русские мужики . <Лундино – оно вроде как часть Русского Устья была?> Не, отдельно. Как участок его. <А люди-то там с такими же фамилиями жили?> Ну, такие же. <Говорили так же?> Ага, по-своему. <А раньше в старом Русском Устье или в Лундино, если бы кто-то приехал и вас спросил: вы кто – русские ли кто? Что бы вы ему ответили?> А что бы мы сказали? Мы р у с с к и е. Никто не скажет: я – якут . <Нет, понятно, что не якут. А люди себя звали русскими?> Конечно, русскими. И везде, кругом писалось на бумажке, что русские. <А с материка тоже русские?> С материка настоящие [ русские ] приезжали. У нас таких не было. <И вы их звали настоящими русскими?> Ну, конечно. Приезжие русские . Он по-своему говорит, а мы по-другому. Все равно разница большая. <Получается, которые с материка, – вы их тоже русскими называли?> Конечно. <А себя как?> Тоже русскими. <А вы когда научились по-русски говорить вот так, не по-своему?> Ну, я уж замуж вышла. Да всю дорогу с русскими людьми. Соседи, а еще где работала, да то да сё. <Уже здесь научились говорить, в Русском Устье?> Здесь, в Русском Устье. <А тогда много приезжих здесь было с материка?> Ну, как… эти годы же полно их, русских . <А когда вы приехали в 12 лет сюда, в Русское Устье, – там уже русские такие были?> Редко когда-нибудь. Сейчас вот их много. Работают, да то да сё. <А приезжих сейчас много в Русском Устье с материка?> Почти нет. Да кто есть маленько, те наши стали. Всю жизнь живут. <Тоже русскоустьинцами стали?> Ну. <А вы себя называете русскоустьинцами?> Как жили все вместе, так… < Так которые приехали, те совсем свои стали?> Конечно. <А вы помните, когда с Колымы приезжали, как это было?> В гости приезжают. Танцуют. В клуб ходили. Они говорят "вечорка". Не говорят на танцы – на вечорки. <А вы так же говорили?> Ну, говорили раньше. <А они так же на Колыме говорят или по-другому?> Они маленько по-другому. Я уже ихнее слово не скажу ничего. <Совсем по-другому?> Отличается. <Понять-то можно?> Можно понять. <А с Колымы кто-нибудь сюда поселился, замуж выходил?> Наши девки выходили за колымских , да они сейчас в Черском все. <А колымские девки?> Раньше были. Раньше брали колымских девок. И колымчане , парни, брали, да они сейчас в Черском, здесь нету. <А вообще с колымчанами хорошие отношения были? Дружеские?> Конечно. Дружеские. Наши тоже ездили. Будто помогали друг другу. Отсюда у кого-нибудь, и оттудова сюда…<А верховские к вам тоже приезжали?> Ну, конечно. <Из Ожогино?> Конечно, ездили. <Это уже другие, не свои?> Это не наши. <Они говорили не так, как вы?> По-другому говорят. Не похоже. Они же якуты ´. Они же другие. <Якуты´?> Ну, якуты ´. Большая половина. <Они же вроде как и русские, на якутов не похожи?> Вроде как. Всякие разные… У меня муж работал там несколько лет. Капитаном был. В Дружине плавал, там, наверху. Ну, он там не женился. Не понравилось ему наверху, пришел обратно. Якуты ´ там живут. Он по-якутски говорил, ему что? <А русские там, верховские попадаются?> Были тоже. Ну, он не говорил, что плохие люди, просто не стал работать и все. <А вы их сами встречали в молодости, верховских этих?> А бог их знает. Может, встречала. <А их звали верховские?> Да. Да так сейчас не говорят. Сейчас они по участкам говорят: с Дружины… Да вот… Так. А не скажешь: верховские или низовские… Это раньше так говорили. <А вас звали низовские?> А как? Мы внизу жили (ж 24 РУ).

<А на своих-то, на местных тоже женились?> Есть. Здесь, в Полярном-то, люди женились. Я так-то только про своих детей лично говорю. <Так, что местные на местных – часто бывает?> Конечно. Большинство м е с т н ы й на местной поженятся, вот дети… и так оно и идет… Поэтому и называют местнорусские (ж 37 РУ).

А мой отец, он тоже приезжий , с Усть-Яны. Его род с Усть-Яны, оказывается. По отцу род. А потом бабушка с дедушкой переехали на Колыму. <А почему они на Колыму-то поехали?> Ну, почему-то переехали. Бабушка была колымчанка . С Колымы она была. Когда-то она сюда приехала и замуж вышла. И вот потом они туда, на родину как будто бы переехали. Потом бабушка померла, и дедушка переехал сюда. В Чокурдахе он помер. У старшей, у тетки он жил и помер. <А вот вы говорите, что из Усть-Яны был – это кто?> Отец отца моего. Но я его не знаю, этого дедушку не знаю. <А на Усть-Яне – он русский был или кто?> Смесь , видимо. Видимо, якуты´. <Смесь якутóв с кем?> С местными . С русскими , может. Отец-то писался не якутóм – русским . <А говорил-то он на каком языке?> На русском. Как мы, местные. <У вас же, говорят, был какой-то свой говор, местный?> Ну, говор-то есть такой. Можно говорить всякие разные слова. Не чисто русский , конечно. <Но вы говорите до сих пор?> Когда-нибудь да. Мы-то сейчас почти не употребляем такие слова (ж 37 РУ).

Он на русского похож. Она якутка . Вот учительницы у нас есть еще три якутки. Тоже они сюда приехали, местные парни наши на них женились. Дети пошли. Потом внуки пойдут…<А другие тут есть? Эвенов нету?> Нет. Эвенка -то считается мать Сергея Суздалова, в общине-то который, глава общины. Она эвенка , семья считается эвены . А моя дочка за ним замужем. Моя-то дочка русская… (ж 37 РУ).

<А русскоустьинцы – они русские?> Мы-то говорим "м е с т н ы е". Да "м е с т н ы е"-то не напишешь же в свидетельстве. Пишешь: р у с с к и й. Никак не написать, что местнорусские. Нации-то такой нету. <А слово такое всегда было?> Да, всегда так говорили. <т. е. вы сами себя называете как – местнорусские?> М е с т н о р у с с к и е. А так вот в свидетельстве, в паспорте не напишешь же. <А русские, которые с материка…> Это русские другие совсем.

Приезжие. <Вы их приезжими называете?> Да, приезжими. <А они вас как?> Не знаю. "Местнорусские" говорят. <Ну, отличия большие?> Не знаю. Я общаюсь, да я не знаю. Может, на нас смотрят… Сколько общались, в отпуск ездили. <А вы в отпуск раньше куда ездили?> Ну, в Москву, по Волге, туда-сюда… (ж 33 РУ).

Моя мама здесь родилась. Мы все здешние, русскоустьинские. <Не где-то там на заимке? Прямо в самом в старом Русском Устье?> Ага, ага. <А отец ваш родной тоже в старом Русском Устье родился?> Да, да. <А отчим?> У него отец был приезжий . Они приезжие откуда-то. Поэтому такой фамилии здесь у нас нет, кроме меня. У него отец был русский , у моего отца. <У него отец русский был, а русскоустьинцы – они не русские разве?> Да, говорят, с какого-то города. <А вот вы сами себя кем считаете?> Ну… русской. Я русская, конечно. <А вообще все русскоустьинцы, они себя кем считают – русскими?> Ну, есть здесь смесь… Один-два эвенцы да якуты ´. Тоже здесь есть же… русские . <Ну, вот русскоустьинца спрашивают: ты кто – что он скажет? Что он русский, или местный, или русскоустьинец?> Здесь есть немножко якуты ´, эвены семья одна (ж 38 ЧК).

<Русскоустьинцы себя как называют – русскими, или там русскоустьинцами, или индигирщиками?> Говорили и индигирщики, и русскоустьинцы, и местнорусские. <А чаще что употреблялось?> "Русский" чаще. <А индигирщики – это кто так говорил? Сами русскоустьинцы?> Нет, другие их так называли. Может быть, аллаиховцы , может, еще кто-то. Чаще всего колымчане нас так называли. А мы их называли " колымчане ". <А "русскоустьинцы" говорили?> Говорили. И "местнорусские". <А что это значит?> Местные, значит, русские. Вот якуты ´, допустим, про нас говорили, про р у с с к о у с т ь и н ц е в, "рускайга". А если приезжий , говорили "рускай". Значит, из Русского Устья и просто русский (ж 38 ЧК).

В нас это с детства вдалбливали: вот, вы потомки русских землепроходцев… <Долбали это в школе или дома это было?> А дома-то, дома нам как говорили… И в школе нам говорили – вот, потомки, потомки русс к и х. Ну, вот же в Чокурдахе-то не сильно любят р у с с к и х, р у с с к о у с т ь и н ц е в. Потому что мы русские. А вот вообще-то, если так вот разобраться, мы-то вообще коренное население, мы-то с юкáгирами перепутались здесь вот. А они-то, якуты ´ пришедшие, они же с юга. И вот, ну, конечно, они чувствуют себя здесь хозяевами. И раньше недолюбливали очень, а сейчас так вообще с Русского Устья большая половина населения в Чокурдах переехала, и в Чокурдахе, куда ни гляньте, это русскоустьинцы бывшие. Все-все-все. Нас же сразу видно всегда, что мы, ну, ни то ни се – не русские и не якуты . Мы в Иркутске жили когда, у нас все знакомые спрашивали: а ты кто по национальности? Я говорю: р у с с к а я. Сначала я так говорила постоянно. Для нас-то это гордость была, раньше. "Вы русские, вы русские". Даже у нас в карточках медицинских, я хорошо помню, там врачи карточки заполняли, и там "м", ч е р т о ч к а, р у с с к и е. М / р у с с к и е, м / р у с с к и е – это, оказывается, м е с т н о р у с с к и е. И вот мы местнорусские все, м е с т – н о р у с с к и е. Естественно, в меня как бы вдолбили: если ты думаешь на русском, значит, ты русская. Ну а, естественно, я, кроме русского, никакого другого не знаю (ж 70 РУ).

<А в школе не разрешали по-своему разговаривать?> Да, не сильно приветствовали. Учителя-то у нас ветеранши были, все с высшим образованием. Все такие солидные люди. Все приезжие . Единственная была учительница, выходец из Русского Устья. <…> Мы-то здесь живем, и то, что полярненские, у нас диалект свой. Естественно, учителя и были против. Говорили: культурно разговаривайте, вас же дразнить будут (ж 70 РУ).

Приведенные выше цитаты показательны прежде всего в одном отношении. Одно и то же название в речи одного и того же информанта оказывается выделенным то капителью, то курсивом. Это означает, что одно и то же название в каких-то случаях является самоназванием, т. е. информант относит себя к данной группе, однако буквально в следующей фразе ситуация может измениться, и выясняется, что информант уже проводит границы по-другому, и то слово, которое только что выступало как самоназвание, уже обозначает другую группу. Таким образом, одно и то же название оказывается наполнено разным содержанием. Это говорит о том, что границы между социальными (этническими) группами подвижны. В зависимости от того, о чем и о ком идет речь, от того, какого рода социальное взаимодействие обсуждается в разговоре, информант выбирает те (само)названия, которые, с его точки зрения, наиболее точным образом определяют его принадлежность к той или иной группе в противоположность другим действующим лицам в конкретной ситуации социального взаимодействия.

Разумеется, необходимо учитывать специфику жанра интервью. В реальных ситуациях ежедневного общения с членами разных групп, которые представлены в каждом регионе, информанты находятся, в некотором смысле, в гораздо более простой ситуации. Им достаточно в каждой конкретной ситуации вести себя в соответствии с теми границами этнического самосознания, которые выработались с течением времени как результат постоянного взаимодействия с представителями других социальных (этнических) групп. Причем в каждой такой ситуации чаще всего социальное взаимодействие происходит с какой-то одной группой, а не со всеми сразу. Поэтому информант в реальных жизненных ситуациях безошибочно выбирает именно те номинации, которые точно соответствуют сложившимся между группами отношениям, и тем самым каждый раз воссоздает и поддерживает этнические границы. В интервью, разговаривая с исследователями, людьми для него посторонними и случайными, которые, с одной стороны, не включены в существующую систему социального взаимодействия, а с другой стороны, хотят знать "все сразу", информант попадает в очень сложное положение, с которым он никогда не сталкивается в ежедневной практике [69] . Он, иногда впервые в жизни, вынужден рассказывать о взаимоотношениях не с какой-то одной, а сразу со всеми группами (а не осуществлять эти взаимоотношения на практике, что, разумеется, ему гораздо привычнее). Это, в свою очередь, ведет к появлению некоторых (впрочем, чаще всего кажущихся) противоречий в интервью.

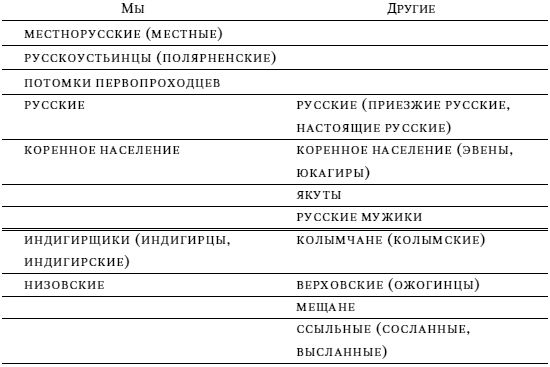

Какая система этнической номинации действует сегодня среди русскоустьинцев? Существует две группы терминов. Термины первой группы употребляются как самоназвания (включенность в группу, инклюзивные термины), термины второй группы используются для называния других (невключенность в группу, эксклюзивные термины) (см. табл. 2.3).

Таблица 2.3. Система этнической номинации русскоустьинцев.

Все термины, помещенные в таблице 2.3 ниже двойной черты, являются архаичными, их условно можно назвать "историческими". Среди исторических терминов мы находим две простые пары терминов (из всех представленных в таблице), которые отражают элементарную дихотомию "мы – они" (содержание остальных терминов сложнее, см. ниже): низовские – верховские; индигирщики – колымчане.

Низовские – верховские . Едва ли термин низовские вообще употребляется сегодня самими русскоустьинцами, а тем более представителями других групп. В более ранние времена он употреблялся русскоустьинцами (в широком смысле: т. е. всеми, жившими в низовьях Индигирки) только как противопоставленный термину верховские (т. е. всем старожилам, жившим в верховьях). Аналогичным образом употребляли эту пару терминов сами верховские. Оба термина сейчас являются "историческими", хотя сами верховские до сих пор в рассказах о своем происхождении (а также и русскоустьинцы в рассказах о происхождении верховских) часто используют термин верховские . Достаточно редко используется (в основном в рассказах русскоустьинцев) термин ожогинцы как синоним верховских . Что касается термина низовские , то он практически не используется (даже в устных рассказах о прошлом).

Индигирщики (варианты: индигирцы, индигирские ) – колымчане . Термин индигирщики также не используется практически никем и никогда (даже в рассказах о прошлом). Прежде он был противопоставлен термину колымчане (примерно так же, как термины в паре низовские – верховские ). Что касается термина колымчане , то он до сих пор иногда используется русскоустьинцами по отношению ко всем, живущим в низовьях Колымы (об использовании этого термина самими колымчанами см. ниже).

Не требуют особого комментария и не образующие пар термины мещане и сосланные ( высланные ). Эти названия не воспринимаются русскоустьинцами как свои: современные старожилы не отождествляют себя ни с теми, ни с другими. Более того, если термин сосланные ( высланные ), по крайней мере, понятен всем информантам, то абсолютное большинство информантов совершенно не представляет себе значение термина мещане . Оба эти термина употребляются только в "историческом смысле", чаще всего в рассказах о собственном происхождении. Представители других этнических групп этих терминов не употребляют. Следует заметить, что употребление термина сосланные ( высланные ) часто вызывает что-то вроде смущения и сопровождается оправдательными оговорками ("знаете, всякое ведь бывало", "понимаете, и такие ведь здесь тоже были"), т. е., с точки зрения большинства информантов, статус ссыльного – это низкий статус, и соответствующий термин имеет в их глазах уничижительный оттенок.

Употребление остальных терминов, представленных в таблице, заслуживает более пристального внимания. Одно и то же название может иметь разное содержание, что отражает сложный процесс конструирования этничностей.

Местнорусские . Термин используется всеми, включая тех, кто сами входят в этот класс, а именно русскоустьинцами и верховскими старожилами. Как уже отмечалось в предыдущем разделе, появление термина было инициировано приезжими русскими примерно в 1940-х годах и в конечном счете отражало борьбу групп за ресурсы, причем не только символические, но и экономические и социальные. Приезжие русские [70] , столкнувшись с непонятной для них группой старожилов, также официально числившихся русскими, постарались отделиться от нее и на терминологическом уровне. Они, разумеется, были не в силах бороться с официальным ярлыком, отраженным в документах общегосударственного значения (паспорта, материалы государственной статистики). Однако на местном уровне, где они занимали все ключевые управленческие и другие позиции, им удалось фактически узаконить это название, которое фигурировало во всех документах местного значения (трудовые книжки колхозника, медицинские карты, библиотечные формуляры и т. п.). Старожильческое население было не способно бороться с мощным давлением доминирующей группы и было вынуждено принять этот термин, несмотря на явно содержащийся в нем пейоративный оттенок. Термин стал общеупотребительным в регионе, в том числе используется коренным населением и якутами (см. выше тексты интервью) по отношению ко всем старожилам, независимо от их "низовского" или "верховского" происхождения.