Несколько упрощая дело, можно сказать, что важнейшая цель женитьбы Святослава заключалась в том, чтобы избежать такого рода понижения династического статуса. При этом следует принять во внимание, что Боголюбский к 1159/60 г. отнюдь не имел еще тех возможностей манипулировать чужими княжескими столами и позициями в родовой иерархии, каковые он демонстрирует десятилетие спустя, и соответственно в большей мере нуждался в свойственниках, легитимно претендовавших на верховную власть. Как мы помним, все эти надежды не оправдались, и Святослав не только не успел заявить претензий на киевский или даже черниговский стол, но скончался, по-видимому, не оставив мужского потомства. Характерно, однако, что в известии об этом событии летописец находит нужным упомянуть, что князь был внуком Давыда, подчеркивая тем самым то обстоятельство, что более прямых наследников в этой линии не оставалось, и племя Давыдовичей, игравшее столь значительную роль в первой половине столетия, окончательно сошло со сцены.

Итак, постепенно перед нами вырисовываются тактические и стратегические причины этого матримониального союза между родственниками в 6-й степени, и соответственно яснее становится династический облик князя, который мог заключить столь уязвимый с канонической точки зрения брак. Как кажется, в этом династическом облике – помимо черт уникальных или сиюминутных – можно найти и черты, так сказать, типические, позволяющие понять, как и почему в домонгольской Руси заключались и другие княжеские браки подобного рода.

Оговоримся, впрочем, сразу же, что ни одна из таких типических черт не является обязательной и не обладает безусловной объяснительной силой. Тем не менее, на наш взгляд, представляется немаловажным, например, что Святослав Вщижский рано осиротел и при этом оказался главным наследником своего отца (он был, как уже говорилось, еще и единственным наследником целой родовой ветви, но это обстоятельство скорее принадлежит к числу уникальных параметров именно данной матримониальной ситуации).

Существенно также и не совсем обычное положение матери Святослава, которая отнюдь не является пассивным наблюдателем в судьбе своего сына, однако едва ли имеет возможность принимать непосредственное участие в обустройстве его свадьбы, поскольку она не только не осталась жить при нем (как это нередко случалось с овдовевшими княгинями), но и, вопреки обычной практике, вышла замуж вторично, причем брак этот решительным образом выводил ее из привычного церковно-семейного обихода Рюриковичей – вторым мужем княгини стал половецкий хан Башкорд. Не будь этого обстоятельства и при более мирном течение дел, Всеволодковна, внучка Владимира Мономаха, которая, как никто другой, могла быть осведомлена о своем родстве с Андреем Боголюбским и его потомками, принимала бы куда более непосредственное участие в свадебном сговоре своего сына. Роль посредника в сватовстве с большой вероятностью играл бы и кто-то из ее кровных родственников-мужчин, но как в силу ее необычного повторного брака, так и благодаря молниеносно развертывавшейся картине военных действий эта сторона блюстителей генеалогической традиции оказывается как бы выведенной из игры и, следовательно, не может нести ответственность за несоблюдение брачных правил.

Разумеется, главными, кто должен был следить за соблюдением канона, были не сами князья, но венчавшие их духовные лица. Однако и здесь Святослав Вщижский волею судеб попадает в некоторый вакуум. Сватовство затеял, как мы помним, его дядя Изяслав Давыдович, прежде не только обладавший черниговским столом, но и успевший посидеть на столе киевском. В более благополучные времена каноническая регуляция такого брака должна была исходить от высших духовных иерархов, будь то киевский митрополит или черниговский епископ. Однако возможность участия кого-либо из них заметно осложнялась не только военными действиями и осадой Вщижа (не говоря уже о крайне неопределенных на тот момент властных привилегиях Изяслава), но и тем, что Русь в тот момент переживала финальный этап церковной смуты – только что скончался в Чернигове неугодный могущественному Мстиславу Изяславичу митрополит Константин, жил и здравствовал некогда смещенный со своей кафедры митрополит Клим Смолятич, а из Константинополя еще не успел прибыть на Русь новый митрополит Феодор, поставленный благодаря компромиссу между князьями, достигнутому еще при живом Константине. Черниговский же епископ Антоний, грек по происхождению, впоследствии принимавший весьма деятельное участие в родовом конфликте Ольговичей, по всей видимости, не мог принять участия в свадьбе Изяславова племянника после только что предпринятой Изяславом неудачной осады Чернигова. Скорее всего, венчать Святослава пришлось местному вщижскому духовенству или, что тоже вполне вероятно, он венчался "съ своими попы", как некогда поступил его родич, тезка и теперешний недруг Святослав Ольгович. Как мы знаем из описания женитьбы этого старшего из Святославов, такие священники могли согласиться на то, чего не желал терпеть и признавать епископ.

В этой ситуации в целом важна, как кажется, специфическая расстановка акцентов. Мы не хотели бы утверждать, например, что мать Святослава Владимировича ничего не знала о браке сына или что духовенство, находившееся во Вщиже, не было осведомлено о запрете на союз между троюродными братом и сестрой. Мы лишь стремимся продемонстрировать, что вся совокупность семейных, церковныхи политических обстоятельств этого брака сложилась так, что стимулы для данного союза были очень велики, а барьеры – весьма ослаблены.

Иначе говоря, более чем наглядные и конкретные военно-политические выгоды интересующего нас брака дают нам возможность прояснить как некоторые специфические черты династического облика князя, вступавшего в брак, весьма сомнительный с точки зрения канона, так и параметры более общей ситуации. Династический потенциал жениха был весьма высок, при этом его положение отчасти дефектно с точки зрения нормального осуществления родовой традиции: отца его нет в живых, а мать в известном смысле выведена из родового контекста, сам же брак был заключен на пике общединастического раздора и на фоне вопиющих сбоев ритма церковно-канонической жизни Руси.

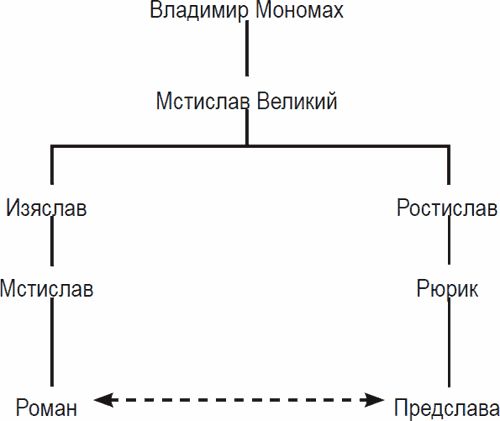

Роман Галицкий и Предслава Рюриковна. Сточки зрения истории брачных отношений сравнительно близким подобием Святослава Вщижского является куда более знаменитая персона – князь Роман Мстиславич Галицкий, который примерно двумя десятилетиями позднее также заключил брак со своей троюродной сестрой Предславой, дочерью Рюрика Ростиславича. В случае с Романом нет ни малейших сомнений в том, что этот матримониальный союз нарушает канонический запрет на браки с родственниками в 6-й степени, поскольку в родстве состояли отцы брачевавшихся и их деды по мужской линии, причем патрилинейная генеалогия этих потомков Мстислава Великого не содержит никаких лакун или слабых звеньев (рис. 3).

Рис. 3. Близкородственный брак Романа Мстиславича и Предславы Рюриковны

Отец Романа Галицкого, Мстислав Изяславич, недаром носил имя своего прославленного деда Мстислава Великого – в своем поколении он бесспорно был самым ярким из его прямых потомков. Уже во времена киевского княжения своего отца Мстислав был деятельным и весьма успешным его помощником, а позднее именно благодаря Мстиславу киевский стол удалось заполучить Ростиславу Мстиславичу его дяде. Впоследствии киевским князем станет и сам Мстислав Изяславич, хотя на этом поприще успех сопутствовал ему в меньшей мере, чем прежде, когда он добывал столы для других. Умереть ему пришлось во Владимире-Волынском, договорившись с братом Ярославом Луцким, чтобы тому "не подозрѣти волости подъ дѣтми его".

Для интересующей нас матримониальной ситуации существенно, что эти дети, потомки Мстислава Изяславича, по родовому счету имеют преимущество перед потомками сыновей Ростислава, будь то сыновья Романа, Давыда, Мстислава или Рюрика Ростиславичей, потому что их дед, Изяслав, был старшим братом Ростислава Смоленского. Как мы попытались показать выше, эти родовые преимущества были существенно усилены самой личностью Мстислава Изяславича, в свое время сотрудничавшего и спорившего на равных со своим дядей Ростиславом.

Однако Роман Мстиславич, в отличие от Святослава Вщижского, не был единственным сыном. Какое же место Роман занимал среди братьев? Вопрос о старшинстве сыновей Мстислава Изяславича вызывает немало споров. Очевидно, что умерший в Берестье вскоре после кончины своего отца Владимир (?) Мстиславич был младше Романа, практически не вызывает сомнений, что младше был и Всеволод Белзский. Неясен порядок появления на свет Романа и Святослава. Кроме того, высказывались предположения, что первенцем Мстислава мог быть еще один, неизвестный нам по имени княжич. Вызывала сомнение и законность происхождения Святослава Мстиславича (эта проблема приобретает особую значимость, если исходить из того, что он старше Романа). Для нас, однако, существенно не первородство в семье Мстислава Изяславича, а выяснение того обстоятельства, каков был родовой статус Романа к моменту его женитьбы на троюродной сестре Предславе Рюриковне.

Дело осложняется еще и тем, что время заключения брака Романа и Предславы в летописях не указывается. Основанием для его датировки служит, с одной стороны, время замужества его дочери Феодоры (1188 г.), а с другой – предполагаемый брачный возраст Предславы и время возвращения Романа из Польши. В частности, Н. Баумгартен полагал, что этот союз мог быть заключен между 1183 и 1185 гг., а Д. Домбровский – между 1178/79 и 1185 гг., считая, впрочем, наиболее вероятной датой 1182 г. Нам же по соображениям, которые мы подробнее изложим ниже, 1182–1183 гг. представляются самым ранним и при этом самым вероятным временным отрезком, на который мог приходиться брак Романа и Предславы.

Не позднее этого же (1182) года погибает тот, кого Винцентий Кадлубек называет первородным сыном матери Романа (многие исследователи, напомним, отождествляют его со Святославом Мстиславичем). Таким образом, даже если мы принимаем все "максимально невыгодные" для династических прав Романа допущения, которые могут быть реконструированы на основании свидетельства Кадлубека, то оказывается, что к моменту брака с Предславой Роман практически без сомнения обладал всеми преимуществами старшего из живших сыновей Мстислава Изяславича. Иначе говоря, и в этом отношении положение Романа во многом напоминало положение Святослава Владимировича Вщижского.

Кроме того, здесь уместно вспомнить, что еще при жизни отца Роман Мстиславич не просто играл особую роль среди своих братьев, но и оказался в некотором смысле символической фигурой в конфликте Мстислава Изяславича с кузенами Ростиславичами и целой коалицией князей впридачу – именно Романа Мстислав послал княжить в Новгород, что и послужило последней каплей в разгоравшемся раздоре, приведшем к потере Мстиславом Киева.

В то же время, если судить по имянаречению, изначальный замысел Мстислава Изяславича относительно династических функций этого сына мог быть и прямо противоположным: тот получает имя одного из своих старших двоюродных дядьев Романа Ростиславича (а его брат Святослав становится тезкой другого двоюродного дяди, Святослава Ростиславича). Такие шаги были, по-видимому, призваны скрепить союз двух ветвей потомков Мстислава Великого, хотя, когда речь идет о наречении племянника именем дяди, не всегда легко определить, имеем ли мы дело со стремлением почтить или вытеснить старшего родича из семейной иерархии. Характерно, однако, что имена двоюродных братьев были для Мстислава Изяславича нетривиальным образом гораздо актуальнее, чем имена братьев родных. По всей вероятности, эта актуальность была оценена и противоположной стороной – Рюрику Ростиславичу, будущему тестю Романа, без сомнения, были памятны и обстоятельства выбора имени для племянника, и новгородское княжение Романа, когда новгородцам неожиданно удалось отразить натиск целой княжеской коалиции.

Выдав за Романа свою дочь, Рюрик не просто объединял две то тесно взаимодействовавшие, то противостоявшие друг другу ветви семьи, но символически отождествлял отношения свойства с отношениями прямого родства, именуя зятя сыном и перенимая тем самым права родового старшинства, которые принадлежали потомкам Изяслава в большей степени, чем потомкам Ростислава. Зять мог столь полно и буквально уподобляться сыну потому, что у него к тому моменту не только не было родного отца, но и не осталось, по всей видимости, ни родных дядьев, ни родных старших братьев.

Таким образом, у старшего из родичей, Рюрика Ростиславича, был существенный стимул для нарушения запрета на браки между родственниками в 6-й степени. Для самого Романа этот стимул, по-видимому, мог быть еще более весомым. Со времен смерти Мстислава Изяславича его юные сыновья надолго превратились в князей совершенно второстепенных, и одних только преимуществ рождения и поддержки польских родичей было явно недостаточно для того, чтобы поправить дело – коль скоро на Руси не осталось могущественных родственников, следовало искать опору в свойстве. Довольно длительное время Романа, судя по всему, вполне устраивала перспектива, согласно которой могущественный Рюрик трактовался как его отец, а Ростислав Рюрикович, который и в самом деле приходился ему троюродным братом, – как брат.