Свадебные церемонии включали также в себя магические ритуалы защиты от "дурного глаза" и обряды, направленные на преумножение будущего потомства, именуемые в просто-народии обрядами плодородия [47, с. 109]. А. Геннеп отмечал то, что свадебные церемонии обычно интерпретировались как профилактические обряды, с целью исключения в дальнейшем негативного влияния со стороны, и как очистительные обряды для защиты будущего потомства от воздействия разрушительной силы, для снятия с вновь созданной семьи негативной родовой информации, передаваемой через поколения. А. Геннеп рассматривал свадебные церемонии еще как обряды отделения от прежней родительской семьи и включение жены в семью мужа, в его патрицианский род. По мнению ученного, обряд "выкупа" невесты у древних греков означал также обряд отделения невесты от родительской семьи и переход под покровительство всего рода супруга. Экономический элемент обряда выкупа был столь важен, что влиял на дату назначения церемонии окончательного заключения брака, которая совершалась только после полной выплаты "выкупа" стороне невесты [47, с. 111], и заканчивалась большой совместной трапезой.

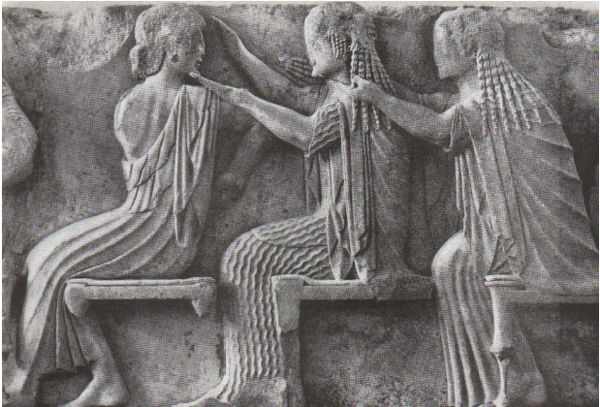

Перед свадьбой и во время ее обращались с молитвами и дарами к нескольким богам. А именно к Гере, Артемиде, Мойрам, Урану, Гее, Афродите, Всемогущему Зевсу – Телейосу и к нимфам. Во время же самой свадьбы приносили в жертву Гере Гамелии (покровительнице браков) животное без желчи, чтобы всякая горечь оставалась вдали от брачной четы. В Афинах невесту приводили в храм Афины Полиас. В Спарте было еще в обычае похищать невесту. Свадебный пир обычно устраивался отцом невесты. Спустя нескольких дней молодой супруг, совершив жертвоприношение, вводил свою жену во фратрию [51, с. 277]. Когда новобрачную вводили в дом ее мужа, впереди нее шествовала ее мать с факелом, зажженным от очага ее дома, и этим факелом она зажигала новый огонь в очаге своей дочери и зятя – символ той хозяйственной традиции, которая отныне переходит от матери и тещи через дочь-невесту в новый дом [48, с.54]. Такой обряд связывался с культом богини домашнего очага Гестии, символом которого служил домашний огонь.

Исследователь физических и психических явлений д-р Ле-манн рассматривал источники первобытных верований, свидетельствовавших о происхождении различных форм суеверий. Он отмечал, что религия древних греков сохраняла отпечатки многих первобытных верований. Культ предков для древнего грека был всегда священным и возвеличивался в культ героя. Эллины придавали особое значение соблюдению обязательных магических ритуалов для установления и поддержания магической связи с предками, умершими родоначальниками. Первоначально понятие "герой" для греков означало лишь душу умершего, которая, по первобытным представлениям, продолжала жить в могиле или в доме под порогом, или на алтаре домашнего очага [52, с. 39]. И поддержание жизни героя требовало от грека проявления заботы об обеспечении всем необходимым души умершего предка. С этой целью обеспечения пропитанием героя древние греки лили кровь жертвенных животных в специально сделанные углубления, через которые кровь стекала под землю, в глубь могилы героя. Позднее культ героя перестал отождествляться только с культами предка, легендарного родоначальника, а приобрел религиозно – общественный характер, связанный с поклонением великим подвигам героя. В городах, в которых находились могилы героев, становилась для окрестных стран местами пребывания оракула и паломничества верующих. Поклонение культу героя было тесно связано с государственным правовым строем. Вместе с первоначальным обожествлением культа героя и родственным ему поклонением подземным богам культ героя служил основой зарождения целого сословия профессиональных жрецов обрядов, имевших характер волшебства, магии, таинства.

Каждая сторона деятельности древних греков определялась установленными и негласными предписаниями жречества. Наиболее значимые, судьбоносные, переходные моменты в жизни древних греков, будь то рождение, возмужание, свадьба, смерть, освящались совершением церемониальных ритуалов.

Обряд погребения усопших представлял собой детально разработанную последовательность сменяющихся ритуальных процессов, олицетворяющих обязанность живых по отношению к умершим. Вместе с этим обряд похорон переплетался с обязанностями по отношению к богам. Первоначально обязанностью было сожжение, позднее – погребение. Считалось, что пренебрегший этими обязанностями вызывал гнев всех богов. Боги подземного мира не получали того, что им следовало, а небесные боги были оскорблены осквернением, причиняемым зрелищем смерти, так как в глазах греков смерть была, по преимуществу, нечистой. Поэтому, чтобы не оскорбить солнца, они совершали погребения до его восхода.

Путешествие в иной мир и вхождение в него было сопряжено с многочисленными ритуальными обрядами переходов, отделяющих мир живых от мира мертвых. И заботой живых было помочь умершему родственнику достойно пройти его последний путь. Для путешествия в потусторонний мир усопшему в гроб клали всю необходимую утварь, как материальные предметы – одежду, пищу, оружие и инструменты, так и магически – религиозные, – амулеты, опознавательные знаки. Все это должно было обеспечить умершему благополучное передвижение, переправу и прием в загробном мире.

В Афинах у дверей траурного дома ставили кружку с водой, покойника мыли и натирали мазями. Для своего рода бальзамирования древние греки использовали настоянные травяные смеси из мяты, розмарина и мирта, чтобы заглушить дух зловонного разложения тела. Усопшего одевали в белые одежды, клали в рот обол и на носилках выносили в сени. На следующий день совершался вынос тела из дома.

Траурную процессию похорон сопровождали женщины – плакальщицы в черных одеяниях. Они голосили, взывали к богам, причитая о постигшей утрате. Древние греки открыто и активно выражали свое горе. В порыве нестерпимой боли утраты греки рвали на себе одежду, волосы, посыпали голову пеплом в знак скорби и своей сопричастности к постигшей утрате. Траурное захоронение заканчивалось погребальным пиршеством [51, с. 278] и приношением жертв богам.

С древнейших времен в Греции были в ходу все формы гадания. Мантика, учение об истинном значений земных явлении, не была изолирована от остальной религии и находилась в близкой связи с почитанием богов. Считалось, например, что знамения по птицам посылаются Зевсом, Аполлон дает дар прорицания и истолкования, Хтонические божества производят мантические действия. В связи с государственным культом находились мантические учреждения для истолкования знамений. Определенные жрецы или должностные лица были облачены правом исследовать внутренности жертвенных животных, эфоры в Спарте должны были наблюдать знамения на небе, пифаисты в Афинах – молнию [51, с. 279].

Наиболее распространенными видами гадания были гадания по полету птицы и по жертвам. Объектами гаданий избирались хищные птицы, которые, согласно верованиям греков, ближе всего подлетали к богам и поэтому могли быть вестниками их волеизъявления. У греков имелись птицегадатели, которые следили за высотой полета орлов, за их клекотом, общением друг с другом и с прочими птицами или животными (особенно змеями). Усмотренные явления затем подвергались истолкованию [11, I.200, II.158; 10, II.858, X.274, XII.199].

Во время жертвоприношения человек вступал в непосредственное общение с богом, стремясь угадать волю того, кому приносилась жертва. Гадание проводилось по характеру горения жертвенного огня, по составу и форме внутренностей жертвенного животного, особенно рисунка жил их печени.

Гадание такого рода было особенно в ходу перед сражением, чтобы узнать, благословляет ли бог данный момент или же лучше будет подождать[48, с. 110-111].

Древние греки в очень редких случаях прибегали еще к одному виду прорицания – к некромантии, т. е. к заклинанию мертвых, чтобы узнать от них свое будущее и будущее полиса города. Гомер, так описал это магическое заклятие, к которому прибегал единственный раз герой Одиссей, чтобы узнать свою судьбу. Для этого ему понадобилось переплыть через Океан и подойти к входу, ведущему вниз, в царство Гадеса. Одиссей проливает кровь в яму, давая душам усопших возможность напиться этого жизненного сока, чтобы оживить их на некоторое время и заставить говорить [11, XI; 1, VII.17].

В магических заклятиях с целью пророчества обычно применялась бычья кровь, т.к. она с давних времен считалась очень ядовитой, и именно бычьей крови приписывались всевозможные колдовские свойства. Только жрицы оракула богини Геры, почитаемой в местности Паг как Мать – земля, могли без вреда пить бычью кровь – смертельный яд для всех смертных [1, I.9.27]. В других случаях бычью кровь смешивали с большим количеством воды и опрыскивали поля, в надежде повысить урожайность. Кровь священного быка использовали также и для освящения целых народов и городов.

В целях наложения магического заклятия жрицы использовали так называемую "кровь из сердца" эриний, не что иное, как эвфемизм – менструальную кровь. С незапамятных времен те, кто желал навести порчу на дом, поле или коровник другого человека, во время месячных обнаженными обегали вокруг жилища этого человека, против движения солнца девять раз [23, I.28.5-6; 21, 1272.]. Такое чародейство во время лунного затмения, по поверью, считалось особо опасным для детей, скота и урожая. А когда чародейкой была девушка, у которой впервые начались месячные, то такое заклятие было неотвратимым.

Широко распространена была в древней Греции религиозная мистика, вариантов который насчитывалось великое множество. Известны такие знаменитые оракулы, как в храме Аполлона близ Милета, в Кларосе близ Колофона, в Фокиде, в Дельфах (самый главный). Оракул Геракла с гаданием посредством метания жребия был в Буре, в Акаете. В более поздние времена усердно посещались оракулы с гаданием по сновидениям для исцеления больных, а именно святилища Асклепия в Эпидавре и Пергане.

Были также оракулы героев, такие как пещера Трофония [51, c. 280]. По сведениям Павсания, риолучение предсказаний оракулам Трофония напоминало традиционное представление о том, как Эней с омелой в руке спускался в Аид, когда хотел посоветоваться со своим отцом Анхисом, а также обращение к Анхису героя Одиссея. Между этими двумя мифами, по мнению Р. Грейвса, есть внутренняя взаимосвязь, раскрывающая понимание обрядовости церемонии инициации [46, c. 141]. Во время прохождения испытаний посвящаемый переживал ритуальную смерть, в момент которой получал мистическое наставление высших сил от душ умерших, а затем вновь рождался уже избранником, преисполненным значения сакральной мистерии.

Среди всех оракулов в Греции наибольшей популярностью пользовался среди греков оракул в Дельфах. По выражению Э.Леманна, дельфийский оракул имел " выдающееся значение для всего духовного развития греков" [51, там же]. Прежде там давались прорицания от имени Геи, потом от имени Фемиды, наконец, этим местом завладел культ Аполлона. Однако общественная роль оракула не ограничивалась только греческим ареолом. Известно, что к дельфийскому оракулу обращались за советом и чужеземные цари, например, лидийский царь Крез и римский Тарквини. Леманн, Буше-Леклерк, Гольм и другие историки обращают внимание на то, что дельфийский оракул действовал совсем не в национальном направлении. Например, оракул направлял мало национального духа в начале греко-персидских войн, а также во времена завоевания Греции Филиппом Македонским [51, там же].

Перед прорицанием пифия обязана была соблюдать трехдневный пост и совершать омовения в протекавшем рядом священном источнике. Совершив необходимые приготовления, она удалялась во внутреннее святилище храма, расположенное у трещины в скале, из которой поднимались газы. Под их влиянием пифия впадала в прострацию и начинала выкрикивать бессвязные слова, записываемые находящимся там жрецом, который слагал потом из них письменный ответ в стихах или в прозе. Об опасности этих газов для жизни свидетельствует изрядно перепугавший жрецов случай, когда пифия, испустив страшный крик, выбежала из храма и упала без чувств. Вскоре она умерла. В святилище обычно находились две пифии, третья была запасной. Существовала очередь желающих вопросить оракула, которая определялась жребием. Перед началом прорицания совершались жертвоприношения, и если находили признаки того, что они не угодны богу, предсказание откладывалось [53, с. 62].

Обращавшийся к пифии задавали много вопросов, касающихся их частной повседневной жизни. Их перечень приводится Плутархом: "жениться ли? будет ли удачным плавание? отправляться ли, путешествовать?" [26, с. 240]. Однако наибольшую славу дельфийскому храму принесли предсказания, относящиеся к сферам внутренней и внешней политики государства, что с самого начала сделало оракул важным инструментом в политической борьбе. Наивысшего подъема дельфийский оракул достиг в VI – V вв. до н.э., постепенно его влияние заметно упало" [53, там же].

Помимо Дельфийского оракула особой известностью также пользовалось Додонское святилище, в котором почитались Зевс и Диана (Артемида). Способы предсказания отличались там большим разнообразием – настоящее и будущее истолковывалось при помощи шелеста листьев священного дуба, журчания воды в источнике, протекавшем у его корней, звуков, издаваемых "додонской медью", когда малейший ветерок заставлял бич ударять в медный таз [7, I.55, VIII.134; 11, XIV.328].

Храмы в Древней Греции являлись не только центрами прорицания, но и средоточия искусства врачевания. Храмы бога Аполлона и его сына Асклепия (Эскулапа) особенно снискали славу чудесных исцелений, посланных богами всем страждущим. В исторических источниках сохранилось очень мало сведений, рассказывающих о происходящем в стенах этих храмов. Медицинское врачевание с древних времен было окутано магической тайной, знанием которой владели лишь верховные жрецы храмов. Но и то немногое, что дошло до нас в списках источников, подтверждает наши предположения о том, что все лечение носило характер религиозной магии. "Больные, желавшие быть принятыми в храм для лечения, должны были, сначала поклясться в том, что строго будут соблюдать все предписания. Затем они должны были, несколько дней поститься, или, по крайней мере, придерживаться строгой диеты, причем употребление вина было почти совершенно воспрещено" [52 c. 44]. Те больные, которые прошли наложенные посты, допускались вовнутрь, в самую святыню храма, где им показывали священные изображения и посвященные богам глиняные таблицы, служившие наглядными свидетельствами чудес исцеления, совершенных божественной милостью. Все это сопровождалось чтением молитв и распеванием священных гимнов, прославляющих величие богов, которым должны были вторить, вслед за жрецом, больные, повторяя слова гимнов. Ритуальное пение священных текстов обычно сопровождалось музыкой. Процессия завершалась жертвоприношением богам. В качестве приносимой жертвы чаше всего предпочтение отдавалось баранам, но иногда и иным животным, преимущественно птицам [52, c. 44]. Затем жрецами храма проводился ритуал омовения и очищения страждущих, готовящихся принять откровения богов. Продолжением сакрального действа было натирание тела страждущих целебными травами и возложение рук. После чего больные вдыхали курения, приготовленные из различных трав и масел, и ложились на освещенные места во внутреннем помещении храма, вверяя свое тело и душу господству сновидения. Во сне страждущие исцеления должны были получить откровение бога, возвещавшее им смерть или исцеление и указывавшее средство для достижения исцеления.

Жрицы храма Деметры в Патрах предсказывали больным, используя для этого зеркало, опускаемое по веревке в колодец. В Фарах больные обращались к Гермесу, получая от бога пророчество в форме первых случайно услышанных слов, когда уходили с рыночной площади [23, VII.21.5, 22.2].

Среди разнообразных форм культового поклонения в Древней Греции особое место занимали мистерии (или таинства). Как отмечает В. И. Исаева, мистерии древних греков изучены чрезвычайно плохо, ввиду скудности исторических материалов: разглашение секретов мистерий категорически запрещалось [53, c. 52]. Недаром греческое слово mysterion (тайное священнодействие, таинство) происходит от глагола mYo (закрывать, скрывать). Участие в таинствах было добровольным. Право на него достигалось только посвящением, а не было связано со средою известной политической группы, как это было в государственном или родовом культе. Посвященные приводились в некоторое особое состояние духа, и этим мистерии отличались от простых, имевших внешнее значение обрядов культа. Посвященный в таинства мистерии находил духовную пищу и чувствовал себя сроднившимся с богами, чего не было при государственном служении богам. Особенно большой популярностью пользовались мистерии, праздновавшиеся в честь двух богов – Деметры и Диониса.