В сознании древних греков происходил процесс постепенной морализации греческой религии. Первоначально греческие боги были лишены установленных социумом моральных принципов. Они в своих прихотях и благодеяниях оставались крайне непоследовательными, руководствовались только магически-религиозными нормами жизни, устрашенные возможным навлечением на себя возмездия за нарушение сакральных табуированных правил. Но со временем у древних греков происходит изменение в религиозных воззрениях и представлениях.

Древнегреческая религия прошла две стадии развития: сначала боги очеловечивались-антропоморфизировались в сознании человека, а затем обрели нравственный облик, став символом мировой мифологии. В Греции классической эпохи образы олимпийских богов приобретают новое выражение своих качеств и трансформируются в новое представление своей божественной сути. Так, женские божества, на которые распался образ древней богини-Матери, получили новые функции в связи с эпохой перехода к новой формации общества, к патриархату и героизму [63, с. 70]. Гера стала покровительницей браков и моногамной семьи, Афина Паллада – честной, открытой и упорядоченной войны, в противоположность буйному архаичному и аморальному Аресу. Афродита – богиня любви и красоты – вместо прежних представлений как о богине дикой, зверино – сексуальной, насколько порождающей, настолько и уничтожающей. Гестия теперь богиня домашнего патриархального очага. И даже Артемиду, за которой остались древние охотничьи функции, стали изображать как богиню красоты, исполненной благожелательного отношения к людям. Как показывает А. Боннар, главными богами патриархального уклада жизни стали Афина Паллада и Аполлон, которым приписывались мудрость и красота, а не поддающиеся никакому очеловечиванию богини Мойры стали олицетворять мировой порядок вседавлеющего закона справедливости одинакового для людей и богов /Нотас/ в противовес прежним представлениям о них как о страшных, неведомых, карающих богинях рока и судьбы [36, с. 206].

В религии древние греки находили опору и поддержку своей нелегкой жизни, они во всем происходящем видели божественный умысел, предначертанный богами. Греки испокон веков занимались земледелием и мореходством и освящали свой труд религией [36, с.185]. Эллины населяли поля, леса, реки, источники, моря богами. Страна, которая испытывала недостаток воды: ее было мало, реки были очень редки и прихотливы, получала божественное освящение водной стихии. Каждая река была священна. Речное божество представлялось в образе быка с лицом человека. Водяной дух в Греции появлялся иногда в образе коня [36, с. 185-186]. Бог морей Посейдон стал одним из главных богов классической Греции. Недалеко от города Эги (Евбея), на своей родине, в своем подводном дворце, по поверью древних греков, бог Посейдон держит в огромных конюшнях белых коней с медными копытами и золотыми гривами, а также золотую колесницу, с приближением которой мгновенно утихают штормы. Колесницу Посейдона, резвясь, сопровождали поднявшиеся со дна морские чудовища [10, XV 187-193, VIII.210-211, XII.21-30; 11, V.381; 2, III.1240].

Мифы о Посейдоне также повествуют о его двух настойчивых попытках ухаживания. Посейдон стремился заполучить в супруги ту, которой бы понравились морские глубины. Сначала Посейдон начал ухаживать за нереидой Фетидой, но после ее предсказания о том, что у нее должен родиться сын, который своим величием превзойдет отца, он отказался от своих намерений и позволил ей выйти замуж за смертного Пе-лея. Амфитита стала второй нереидой, которая понравилась Посейдону и стала его женой, но причин для ревности у нее было не меньше, чем у Геры, чей супруг Зевс славился своими любовными приключениями. Особенно Амфититу возмутила связь Посейдона со Скиллой, которую она превратила в чудовище с шестью собачьими головами и двенадцатью ногами, подбросив в водоем, где она купалась, волшебные травы. Миф о том, как Амфитита отомстила Скилле напоминает месть Па-сифаи другой Скилле. Скилла в переводе с древнегреческого языка означает "рвущая" или "щенок" [46, с. 43]. По преданиям, Скилла являлась второй отвратительной ипостасью самой Амфититы – собакоголовой богиней смерти Гекатой, которая имеет губительную власть на земле и на море. На обнаруженной в Кноссе печати Амфитита изображена угрожающей человеку, сидящему в лодке. Амфитита также угрожала Одиссею в его плавании в Мессинском проливе [1, VII.21; 11, XII.73-26, 222-259; 2, IV.828; 21, XIII.732 и сл. 906]. Посейдон имел от Ам-фититы троих детей.

Из разных мифов о Посейдоне мы узнаем о его соперничестве с богиней Афиной за право владения разными городами. Так, в сведениях Аполлодора рассказывается миф о Посейдоне, высекшем ударом своего трезубца лужу соленой воды, торжественно названную морем [1, III.14.1]. На афинском Акрополе изображено, как крылатый конь Пегас выбил своим копытом источник Гиппокрену на горе Геликон. Мифы о попытках Посейдона захватить определенные города, скорее, являются отражением политической действительности того времени. Миф о тяжбе за город Афины воспроизводит неудачную религиозную попытку захвата культом Посейдона, изначально бога-отца эолийцев-мореплавателей, стать богом-хранителем Афин вместо богини Афины. Однако, чтобы выстоять, культ Афины пошел на уступки патриарху: афиняне отказались от критского обычая, сохранявшегося в Карии вплоть до классической эпохи, когда перестали носить имена своих матерей [7, VIII.55; 1, I.14.1].

Миф о Посейдоне и Деметре повествует о том, что, когда у Деметры похитили дочь, она, уставшая от бесплодных исканий, предалась скорби и, чтобы ее никто не потревожил, превратилась в кобылицу. Однако от вожделевшего к ней Посейдона она не смогла таким образом укрыться. Посейдон превратился в жеребца и покрыл Деметру в образе кобылы. От этого возмутительного союза родились дети – нимфа Деспойна и дикий конь Арейон. Ярость Деметры от всего случившегося была столь велика, что на этой почве в Аркадии возник местный культ "мстящей Деметры" [23, VIII.25.3; 1, Ш.6.8].

По мнению Р. Грейвса, миф о Посейдоне и Деметре указывает на приход эллинов в Аркадию. В Фигалии Деметра изображалась как богиня-покровительница с головой кобылы, давшая начало, культу лошади еще до прихода эллинов, [46, c. 43]. Эллины захватили центры культа лошади, где их воины насильно женились на местных жрицах, тем самым, получая право на владение землей. В результате этого исчезли оргии, в которых фигурировала дикая кобылица. Священные кони, Арейон и Деспойна, которые прежде были именами-эпитетами самой Деметры, стали позже называться детьми бога Посейдона. А неистовая Деметра, как и неистовая Немесида, стала символом ежегодного периода времени, приносящая смерть.

Форма и функции Посейдона меняются в зависимости от занятий населения, ему поклоняющегося. У моряков Ионии Посейдон – бог моря. На материке, и особенно в Пелопоннесе, это одновременно бог-конь и бог землетрясения [36, c. 186]. По народному поверью, многочисленные реки, уходящие в землю с тем, чтобы появиться вновь на поверхности, являлись причиной эрозии почвы и сейсмических сотрясений.

В классический период Греции зарождается новый класс общества, который во времена Солона становится многочисленным. Это были люди низкого сословия, занимавшиеся физическим трудом: ремесленники, мелкие торговцы, лавочники и люди, зарабатывающие на жизнь трудом своих рук, производя товар на обмен, а затем на продажу. Всех их объединяла общая вера в богов, покровительствующих им в труде. Как свидетельствует Гомер, в древнегреческой мифологии сохранились образы богов, защищающих интересы ремесленников и торговцев. Первым таким богом после Прометея стал Гефест – бог огня, но не огня молнии, а бог кухонного очага и кузнецов [10, XVin.394-409]. Первоначально культ Гефеста имел вулканическую природу происхождения. И первое святилище поклонения Гефесту возникло на острове Ликии на горе Лемнос, на вершине которой веками наблюдали факел горящих природных газов. Но, кроме огня, прирученного на пользу, Гефест пришел на помощь человеку. У него есть свои мастерские, где можно услышать, как он работает вместе со своими подручными вблизи вулкана [31, c. 134-150].

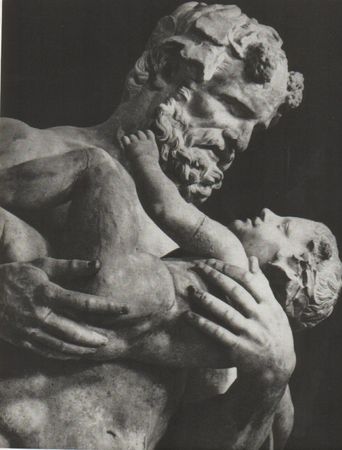

По разным преданиям, этот Бог был хромым, и традиция изображать Бога-кузница таким прослеживалась на всей обширной территории от западной Африки до Скандинавии. В эпоху первобытных культур существовала жестокая практика: людям, занимающимся кузнечным делом, повреждали ноги, чтобы ограничить передвижение такого человека и сделать его зависимым от своих соплеменников [46, c. 62]. В прихрамывающих движениях просматривается еще одна аналогия. Движения, вызванные хромотой человека, схожи с движениями танца "куропаток", который исполняют во время эротических оргий, связанных с кузнечными мистериями. Как замечает Р. Грейвс, поскольку Гефест взял в жены Афродиту, богиню любви, то его хромота проявлялась раз в году, во время праздника весны, пробуждения природы [46, там же].

В его распоряжении целый набор инструментов: молотков и клещей, огромная наковальня и целые двадцать мехов перед горнами. Он весь день работает полуголым, волосы на голове подвязаны по-рабочему, ремешком. Гермес кует металл на своей наковальне.

Двадцать треножников Гефеста, возможно, символизируют древнее священное представление о браке между Гефестом и Афродитой. Треножники символизировали год, состоящий из трех сезонов, и указывали на продолжительность правления царя – кузница, которого предавали смерти во время двадцатого года правления, когда примерно совпадали солнечный и лунный годы [46, с. 63]. Такой цикл календарных лет был официально установлен в Афинах в конце V в. до н.э. В Афинах Гефеста называют просто "Рабочим". В V веке до н.э. здесь существовал храм в честь бога Гефеста, который сохранился до наших дней. Гефесту и Афине в Афинах принадлежал один и тот же храм.

Богиня Афина – Паллада, давшая свое имя названию города, представляет собой самое совершенное отражение Афин – главного города архаического и классического периода Древней Греции. Афина являлась богиней – покровительницей всего греческого народа. По преданиям древних мифов и свидетельствам Гомера, именно Афина стала первой обучать искусству счета молодых людей, а молодых девушек – женским занятиям рукоделия, включая кулинарное искусство, ткачество и прядение [10, I.199, V.803-840]. Вероятно, прялка являлась таким же атрибутом, как и ее копье, вылитое для нее Гефестом. К заслугам Богини земледельцы приписывают изобретения плуга, граблей, ярма для вола, плотники – колесницы, кораблей. Права на изобретение Афиной уздечки для лошадей, по преданиям старины, оспаривает у нее бог Посейдон. Афина также была покровительницей металлургического литья, но в основном она считалась покровительницей многочисленных цехов гончаров. Древний миф, изложенный в повествовании Гомера, рассказывает о богине Афине, которая изобрела гончарный круг и изготовила первые кувшины из обоженной глины [10, I.199, V.803-840]. Афина наблюдала за тем, чтобы хорошо ложились краски на глину и равномерно производился обжиг. Богиня отгоняла злых духов, разбивающих горшки и демонов Ситрипа, Саббакта и Смарага, которые прячутся в глине и забираются в Печи, чтобы произвести в ней трещины. Богиню Афину часто изображали на вазах: как она появляется со свитой маленьких побед в гончарной мастерской и возлагает венки на головы ремесленников. В Афинах в честь богини проводились религиозные и народные праздники.

В Древней Греции существовал миф, повествующий о том, как некогда собрались боги в Сикионе и решили поделить между собой свое господство над городами и людьми. При разделе городов на сферы влияния Гере достался Аргос, Диа-скурам – Спарта, Аресу – Фивы. Об Афинах заспорили Посейдон и Афина Паллада. В ходе спора Посейдон, желая показать свою силу, ударом своего трезубца извлек источник морской воды из скалы Акрополя. На что Афина Паллада ответила, показав людям, что не сила, а благость является высшим проявлением божественности: по ее мановению возле источника выросла ее бессмертная маслина, почетная прародительница вековых маслин долины Кефиса [1, I.14.1]. С тех пор афиняне поклоняются священному дереву – маслине. Ведь маслину Афина подарила своему народу в тот знаменательный день, когда разрешался спор с Посейдоном в ее пользу, и Афина

Паллада стала богиней-покровительницей Афин. Греки верили, что богиня Афина не оставляет их даже в залах заседания Ареопага, высшего суда Афин, когда решается судьба какого-то обвиняемого, и судьи расходятся во мнениях. В такие моменты решающим всегда был голос богини Афины в пользу освобождения обвиняемого [10, I.199 и сл., V.736, V.840-863, XXI.391-422; 23, I.24.3]. Однако, вступая в бой, она никогда не оказывалась побежденной даже в сражениях с самим Аресом, превосходя его в тактике и стратегии.

Из мифов об Афине известно, что родилась она на берегу озера Тритон в Ливии, где воспитанием ее до признания в ней дочери Зевса, занимались три ливийские нимфы, носившие козьи шкуры [2, IV.1310-1314]. Платон отождествлял Афину-покровительницу города Афин, с ливийской богиней Нейт, которая относилась к той эпохе, когда отцовство еще не признавалось. Будучи ребенком, она, играя со своим сверстником, нечаянно стала причиной его смерти во время шутливой схватки. В знак скорби она добавила к своему имени имя Паллада – имя того несчастного, в чьей смерти винила себя. Автор древности Аполлодор рассказывает иную версию произошедшего: Афина нечаянно убила свою молочную сестру, дочь реки Тритон. Когда Паллада, играючи, уже собралась нанести удар Афине, то ее внимание отвлекла эгида Зевса, и это дало возможность Афине перехватить инициативу игры [1, III. 12.3; 23, IX.33.5]. Р. Грейвс рассматривал сюжет мифа об Афине и девушке Палладе как изображение ритуального брака богини Афины с козлом-царем после вооруженного поединка с соперницей [46, с. 32]. Этот ливийский обычай ритуального брака с козлом был позже известен в кельтской Германии, Скандинавии и Англии.

По преданиям древности, Эгида являлась магическим мешком из козьей шкуры с головой змеи Горгоны, предназначенным для колдовства. Эгида принадлежала Афине задолго до того, как Зевс стал называться ее отцом. Геродот по этому поводу писал: "Одеяние и эгиду на изображениях Афины эллины заимствовали у этих ливиянок. Только одежда ливиянок – кожаная, а подвески на эгиде – не змеи, а ремни, в остальном же одеяние того же покроя" [7, IV.189].

Есть также не один миф о рождении Афины, который ставит под сомнение отцовство Зевса. Один из таких мифов рассказывает историю про Афину и ее отца Палланта, козлоподобного гиганта, который возжелал свою собственную дочь, за что поплатился жизнью. Афина содрала с него кожу и сделала из нее себе эгиду, его крылья приставила к своим плечам, а в назидание всем отцам добавила к своему имени его имя [72, c. 355]. И каждому мужчине грозила смерть за снятую без согласия владелицы эгиду– одеяние из козьей шкуры – символ целомудрия девушек.

Однако жрецы самой Афины повествовали о совсем другой истории ее рождения, которая была наиболее распространенной в Древней Греции. Зевс воспылал страстью к титаниде Метиде, которая каждый раз изменяла свой облик, чтобы избегать с ним встреч. Но однажды Зевс все-таки настиг Метиду и оставил ее с ребенком. Оракул Геи – Земли, тем временем предсказал Зевсу, что Метида родит сначала дочь, а потом сына, которому будет суждено свергнуть Зевса, подобно тому, как Зевс сверг Крона, а Крон сверг Урана. Зевс, пытаясь избежать данного предсказания, обольщает Метиду своими речами, приглашая ее разделить с ним ложе и – проглатывает ее. Так погибла Метида. Позже Зевс признался, что, находясь в его утробе, Метида давала ему мудрые советы, к которым он не раз прислушивался. По прошествии определенного времени Зевс почувствовал нестерпимую головную боль. На его крик первым прибежал гонец Гефест, по другим версиям это был Прометей, которого Зевс уговорил взять клин и расколоть ему голову, освобождая его от бремени. Так появилась Афина-Зевсова дочь – с воинственным кличем и в полном боевом снаряжении [9, с. 886-900; 1, I.3.6]. Исследовательница истории и религии Древней Греции Дж. Харрисон рассматривала этот миф рождения Афины как "отчаянную теологическую уловку избавить ее (Афину) от матриархальных черт" [73, VIII.46]. Это была попытка догматического утверждения мудрости как прерогативы мужского пола. До этого считалось, что только богини были наделены мудростью. Древнегреческому автору Гесиоду удалось в своем сочинении примирить три противоречащих друг другу мнения и закрепить в сознании людей три главные составляющие культа Афины:

1. Афина – богиня – покровительница афинян была дочерью бессмертной титаниды Метиды, хранительницей всей мудрости и знаний.

2. Зевс, проглотив Метиду, не утрачивает мудрости. Можно полагать, что этим утверждением мифического сюжета древние греки-ахейцы уничтожали культ титанов и приписывали всю мудрость своему богу Зевсу.

3. Афина становится дочерью Зевса. Это говорит о том, что древние греки, в частности афиняне, настаивали на признании главенства патриархального бога Зевса, новой формации общества и изживании матриархального культа титанов. После чего Афина "превращается в послушный рупор Зевса и осознанно лишается своего прошлого" [46, там же]. С этого момента в культе Афины происходят перемены, и богине начинают прислуживать не жрицы, а жрецы.

Для афинян девственность их богини была символом неприступности их города и чистоты нравов, что доказывало их привилегированность. Поэтому они меняли, маскировали древние мифы, повествующие о насилии над ней Посейдоном [7, IV.180] и Бореем [11, VIII.266-67]. Афиняне отрицали также, что Эрихтоний был сыном богини Афины.

Сексуальная и духовная жизнь древнего мира была общепризнанна и отражала глубокий психологический аспект мировоззрения человека. Проявление сексуальных спонтанных желаний являлось запрещенными во многих восточных и западных религиозных и оккультных первобытных традициях даже там, где сексуальный контакт превозносился как одна из форм служения культу.

Исследователь юнгианского подхода коллективного бессознательного Д. Тейлор пишет о том, что "мифы мира полны историй, предполагающих этот архетипический акт индивидуального самосознания, где сексуальные инстинкты вступают в конфликт с развивающимся эго сознанием и, в результате, происходит двусмысленная борьба" [70, с. 136-137]. В подтверждении данной концепции Д. Тейлор приводит один миф о вожделении богини Афины Гефестом.

Из истории мифа о рождении Афины нам известно, что бог кузнечного дела Гефест принимал участие в освобождении Афины из головы ее отца. По мнению Д. Тейлора, в этом мифе прослеживаются одновременно два аспекта. Мучительные страдания Зевса, принесенные ему головной болью, вследствие внутреннего вытеснения, отрицания неприемлемой для себя действительности. А также феномен любви с первого взгляда Гефеста к Афине, который можно рассматривать как эмоциональные переживания, "ассоциируемые с проекцией ранее не ожидаемого бессознательного" материала и энергии влюбленности [70, с. 137-138].

Весь миф об Афине и Гефесте повествует о страсти бога-укротителя вулканического огня Гефеста к дочери Зевса. Даже жена Гефеста – богиня любви и сексуальной страсти Афродита не смогла затмить его желание обладать Афиной. Это было одной из причин неверности Афродиты своему мужу, которая происходила, как примечает Д. Тейлор, на "фоне продолжающейся безответной любви Гефеста к Афине" [70, там же].