Постановлением Совмина № 144–85 от 4 февраля 1956 г. НИИ-1 было выдано задание на проектирование дальнобойного турбореактивного снаряда МД-24Ф. К тому времени работы по крылатым неуправляемым ракетам были изъяты у КБ-2 и переданы НИИ-1 МСХМ. Снаряд МД-24Ф был принят на вооружение приказом Министерства обороны № 0071 от 20 июня 1962 г. Параллельно был разработан и принят на вооружение химический снаряд МС-24УД, имевший ту же ракетную часть и баллистику, что и МД-24Ф.

Таким образом, в 1947–1959 гг. в СССР было создано второе поколение РСЗО, оснащенное турбореактивными снарядами М-140Ф, М-24Ф, М-24ФУД и МД-24Ф.

Вращение всех этих снарядов обеспечивалось за счет истечения газов, образующихся при горении ракетного заряда, через косо расположенные сопла, размещенные в донной крышке снаряда. По мере горения заряда частота вращения увеличивалась, достигая максимума к концу работы ракетного двигателя.

Ракетные заряды к турбореактивным снарядам М-24Ф, М-140Ф и М-24ВУД имели простейшую конструкцию, в принципе повторявшую конструкцию ракетных зарядов военного времени (то есть состояли из цилиндрических однока-нальных шашек). Естественно, что с точки зрения организации серийного производства это было оптимальным решением, поскольку учитывался богатейший опыт изготовления таких зарядов во время Великой Отечественной войны. Все перечисленные выше заряды могли производиться на любом заводе баллистических порохов без особых трудностей и потерь времени на освоение.

Турбореактивные снаряды имели существенно большую кучность, нежели "Катюша" или "Лука". Однако на раскрутку турбореактивного снаряда требовалось слишком много энергии порохового заряда. На такой снаряд накладывались ограничения по длине и т. д. Поэтому для увеличения дальности и мощности снаряда требовался новый принцип стабилизации.

В официальных отечественных источниках история создания уникального комплекса РСЗО "Град" фактически замалчивалась. Получается, что первая система третьего поколения советских РСЗО, которая привела к качественному скачку в развитии РСЗО во всем мире, появилась как-то сама собой. Так, в юбилейном издании, посвященном 50-летию ГНПП "Сплав", говорится: "В 1957 г. по инициативе главного конструктора А. Н. Ганичева начаты работы по созданию реактивных систем залпового огня (РСЗО) и реактивных снарядов (PC) к ним". Далее речь идет о РСЗО "Град". Так почему не сказано, над какой системой стал работать Ганичев, да еще в инициативном порядке?

На самом деле ниточка, правда, очень длинная, тянется в Германию. Там в 1942–1945 гг. была создана неуправляемая зенитная ракета "Тайфун". По своим весогабаритным характеристикам ракета "Тайфун" были близка к советской "Катюше" (М-13). Длина ракеты составила 1970–2000 мм, диаметр корпуса (калибр) 100 мм, размах стабилизаторов 220 мм.

Ракета "Тайфун" изготавливалась в двух вариантах: "Тайфун Р" и "Тайфун F". Основное различие вариантов Р и F было в двигателе. Вариант Р имел твердотопливный (пороховой) двигатель, развивавший тягу 2100 кг в течение 1,5–1,7 секунд. Ракета развивала максимальную скорость около

1150 м/с. Потолок ракеты - около 13 км, при этом горизонтальная дальность была около 12 км.

Стабилизация ракеты осуществлялась четырехкрылым стабилизатором. Крылья были косонаправленные (около 1°). За счет зтого ракета имела небольшое вращение, до 150 об/мин. Для стабилизации ракеты требовалась скорость вращения как минимум на порядок больше, но и такое вращение существенно увеличивало кучность, поскольку компенсировало эксцентриситет двигателя, то есть неравномерность тяги. Рассеивание на больших высотах стрельбы составляло 1/140 от наклонной дальности стрельбы. Боевая часть ракеты содержала 0,7 кг взрывчатого вещества взрывного ударного действия.

Оба варианта "Тайфуна" попали в руки советского командования. 14 апреля 1948 г. вышло Постановление Совмина № 1175–440 о развертывании работ по созданию неуправляемых зенитных ракет.

Руководство СССР поручило НИИ-88 доработать ракету "Тайфун F" (с жидкостным двигателем). Советский вариант "Тайфуна F" получил название Р-103. Советская ракета сохранила калибр "Тайфуна" - 100 мм, но вес ее был увеличен до 24,2 кг, длина ракеты - до 2065 мм, а размах крыльев - до 220 мм. Вес боевой части составил 1,25 кг. Досягаемость по высоте - до 15 км.

Но наша ниточка тянется в КБ-2, которому была задана задача разработать неуправляемую зенитную ракету на базе "Тайфуна Р". Замечу, что КБ-2 принадлежало… Министерству сельскохозяйственного машиностроения. (Эдакое руководству ЦРУ и в страшном сне присниться не могло!) Руководил работами над твердотопливной зенитной ракетой, получившей название "Стриж", А. Д. Надир ад зе.

Эскизный проект "Стрижа" был выпущен в 1951 г. Кстати, в том же году КБ-2 было переименовано в НИИ-642. Калибр ракеты составлял 115,2 мм, длина 2,94 м, а размах оперения 2,94 м. Вес снаряда 53,65 кг. Боевая часть ракеты содержала 1,6 кг тротила. Мощный твердотопливный двигатель (вес топлива 18,75 кг) обеспечивал горизонтальную дальность полета до 22,7 км, а боевая досягаемость при горизонтальной дальности 5000 м и скорости встречи с целью 195 м/с составляла 13,9 км.

Заводские испытания ракеты "Стриж" были начаты в мае 1953 г. на полигоне Капустин Яр. По ряду причин испытания затянулись.

По результатам комплексных испытаний РЗС-115 руководство ПВО страны сделало следующие заключения: "Вследствие малой досягаемости снарядов "Стриж" по высоте и дальности (высота 13,8 км при дальности 5 км), ограниченных возможностей системы при стрельбе по низколетящим целям (менее чем под углом 30°), а также недостаточного выигрыша в эффективности стрельбы комплекса по сравнению с одной-тремя батареями 130- и 100-мм зенитных пушек при значительно большем расходе снарядов, реактивная зенитная система РЗС-115 не может качественно улучшить вооружение зенитных артиллерийских войск ПВО страны. На вооружение Советской армии для оснащения частей зенитных артиллерийских войск ПВО страны систему РЗС-115 принимать нецелесообразно".

Однако неплохая баллистика и кучность "Стрижа" навели военных на мысль создать РСЗО на базе этой зенитной системы. 3 января 1956 г. вышло Постановление Совмина № 17, в котором НИИ-642 предписывалось разработать проект армейского осколочно-фугасного снаряда на базе ракеты "Стриж".

Боевая часть "Стрижа" была слабовата для борьбы с наземными целями, и ее вес увеличили до 16,5 кг, а вес тротила - с 1,6 кг до 5,5 кг. Естественно, возросли калибр и общий вес ракеты. Но пока суть да дело, НИИ-642 приказом Минавиапрома от 6 ноября 1957 г. отдали в подчинение Челом ею в ОКБ-52. А работы над реактивным снарядом передали в Тулу в НИИ-147.

Таким образом НИИ-147 получило уж если не опытный образец ракеты, то по крайней мере полуфабрикат.

Проектирование элементов системы залпового огня было начато на основании приказа ГКОТ от 24 февраля 1959 г.

30 мая 1960 г. вышло Постановление Совмина № 578–236 о начале полномасштабных работ по "полевой дивизионной реактивной системе "Град"".

Головным исполнителем системы было назначено НИИ-147. СКБ-203 делало пусковую установку; НИИ-6 - твердотопливные заряды; ГСКБ-47 - снаряжение боевых частей.

Самоходная установка БМ-21 системы "Град" состоит из артиллерийской части и шасси автомобиля "Урал-375Д". Артиллерийская часть служит для наведения снарядов на цель и запуска их реактивного двигателя.

К тому времени калибр изделия уже возрос со 115 до 122 мм. А сама система получила обозначение "Град". Новый снаряд стабилизировался как хвостовым оперением, так и вращением. Точнее, вращательное движение, поскольку оно было крайне мало - десятки оборотов в секунду, не создавало достаточного гироскопического эффекта, но зато компенсировало отклонение силы тяги двигателя. Таким образом, исключалась важнейшая причина рассеивания снарядов. Для того чтобы использовать трубчатые направляющие, крылья оперения были сделаны складывающимися. Такая система стабилизации оказалась близкой к оптимальной и была принята для последующих систем большего калибра "Ураган" и "Смерч".

При этом в конструкцию ракеты было внесено важное новшество - раскрываемое при старте оперение, что позволило запихнуть снаряд в 122-мм открытую трубу. Вообще говоря, раскрывающийся стабилизатор был новшеством только в советских РСЗО. А впервые их применили немцы в 55-мм авиационных неуправляемых реактивных снарядах R-4M "Оркан" и "Шланге" ("Змея"). Эти снаряды немцы активно использовали в конце войны по воздушным, а в отдельных случаях и по наземным целям.

На базе германских ракет в ОКБ-16 начали проектировать 57-мм неуправляемые ракеты под "фирменным" индексом 5П. Полномасштабные работы над ракетой были начаты по Постановлению Совмина № 5119–2226 от 15 декабря 1951 г. А Постановлением Совмина № 541–335 от 22 марта 1955 г.

снаряд С-5 (АРС-57) фугасного действия был принят на вооружение ВВС. Одновременно в составе авиационной системы АС-5 был принят на вооружение и ОРО-57К.

Первоначально единственным снарядом у "Града" был осколочно-фугасный снаряд 9М22 (М-21-0Ф) с взрывателем МРВ (9Э210). Длина снаряда 2870 мм, а полный вес 66 кг. Головная часть весом 18,4 кг содержала 6,4 кг взрывчатки. По осколочному действию снаряд 9М22 был в два раза эффективнее снаряда М-14-ОФ, а по фугасному - в 1,7 раза.

Ракетный заряд 9X111 был изготовлен из пороха марки РСИ-12М и состоял из двух цилиндрических шашек - головной и хвостовой - общим весом 20,45 кг.

Сопловый бак, как и на снарядах "Стриж", состоял из центрального и шести периферийных сопел. Сопла в сверхзвуковой части имели форму конуса с углом 30°. Диаметр критического сечения сопла составлял около 19 мм, а среза - 37 мм. Тяга двигателя не менее 4,1 т.

Снаряд 9М22 оснащался головными взрывателями ударного действия с дальним взведением МРВ и МРВ-У. Взрыватели имели три установки: на мгновенное действие; на малое замедление и на большое замедление. Вес снаряда 66,35 кг, вес головной части со взрывателем 19,35 кг, из которых 6,3 кг приходится на ВВ. Длина снаряда 2867–2881 мм.

Снаряд 9М22 имеет баллистический индекс ТС-74. Максимальная дальность стрельбы 9М22 - 20,4 км, а минимальная дальность фактически превышала 5 км. Теоретически можно было стрелять и на 1,5 км, но при этом рассеивание снарядов составляло многие сотни метров. При максимальной дальности рассеивание по дальности составляло 1/130, а боковое - 1/200.

Скорость схода снаряда с направляющих - 50 м/с, а мак-симальная скорость снаряда - 715 м/с.

Для улучшения кучности при стрельбе на дистанции от 12 до 15,9 км на снаряд 9М22 надевалось малое тормозное кольцо, а при стрельбе до 12 км - большое тормозное кольцо.

На базе снаряда 9М22 (с сохранением его двигателя и баллистики) в 1963 году был создан специальный осколочно-химический снаряд 9М23 "Лейка". Работы по нему были начаты НИИ-147 по договору от 11 августа 1961 г. Этот снаряд имеет одинаковые весогабаритные характеристики со снарядом 9М22 и ту же баллистику.

"Лейка" снаряжается 3,11 кг "химического вещества Р-35" или 2,83 кг "химического вещества Р-33". Кроме того, в боевой части снаряда находится 1,8 кг взрывчатого вещества при снаряжении веществом "Р-35" или 1,39 кг при снаряжении веществом "Р-33". Снаряд "Лейка" имеет в 1,5 большую площадь поражения, чем химические 140-мм снаряды типа М-14.

Снаряд 9М23 снабжается механическим взрывателем МРВ (9Э210) и радиолокационным взрывателем 9Э310, который срабатывает на заранее заданной высоте от поверхности (1,6–30 м). Воздушный взрыв существенно увеличивает зону поражения осколками и отравляющим веществом. "Лейка" дает 760 "полезных" осколков со средним весом 14,7 г. Дальность стрельбы с радиолокационным взрывателем несколько уменьшилась (с 20,4 км до 18,8 км).

Первоначально (еще в 1950-х годах) в качестве боевой машины новой РСЗО рассматривались варианты на базе СУ-100П с 30 направляющими (весом 24 т) и ЯМЗ-214 (затем КрАЗ-214) с 60 направляющими. Длительность залпа составляла 10–12 с Скорость боевой машины достигала 40 км/час.

Но после в качестве шасси был выбран автомобиль "Урал-375". Артиллерийская часть состоит из 40 направляющих трубчатого типа, образующих так называемый пакет: четыре ряда по 10 труб в каждом. Труба предназначена для направления полета снаряда, а также для его транспортировки. Калибр трубы 122,4 мм, длина 3 м. Наведение пакета труб в вертикальной и горизонтальной плоскостях производится с помощью электропривода и вручную.

Две опытные установки "Град" успешно прошли заводские испытания в конце 1961 года. 31 декабря 1961 года разработчиками было предъявлено ГРАУ 500 снарядов и две пусковые установки системы "Град". 1 марта 1962 года в Ленинградском военном округе начались государственные полигонно-войсковые испытания комплекса "Град", было запланировано 663 пуска и 10 тысяч километров пробега. Однако установка 2Б5 прошла только 3380 км пробега, после чего произошла поломка левого лонжерона шасси рамы, и испытания были приостановлены. После этого было подано новое шасси. Вскоре на новом шасси произошли прогибы заднего и среднего мостов и изгиб карданного вала от соударения об ось балансира.

Тем не менее система "Град" была принята на вооружение Постановлением Совмина от 28 марта 1963 г. Сдача серийных образцов "Града" была начата в 1964 г.

Серийное производство установок БМ-21 велось на заводе № 172 в Перми. В 1970 г. завод изготовил 646 боевых машин, в 1971 г. - 497 боевых машин, из которых 124 пошло на экспорт. В первом полугодии 1972 г. изготовлено 255 боевых машин, из них 60 - на экспорт. К 1995 г. в 50 стран мира было поставлено свыше двух тысяч боевых машин БМ-21.

Серийное производство реактивных снарядов 9М22 было начато на заводе № 176 Приокского совнархоза. Планом на 1964 г. было предусмотрено изготовить 10 тысяч снарядов, в том числе в первом полугодии 5 тысяч. Первоначально производство снарядов существенно отставало от графика. В первом квартале 1964 г. было изготовлено только 642 ракетные части и 350 боевых частей.

В Советской армии в составе артиллерийских полков стрелковых дивизий было два дивизиона: один - с реактивными установками "Град", другой - с самоходными артиллерийскими установками.

Войсковые учения и локальные конфликты подтвердили превосходные качества системы "Град". Первое боевое крещение комплекс "Град" получил в марте 1969 г. у острова Да-манский в ходе конфликта между СССР и КНР. Напомню читателю, что остров был занят китайскими войсками, и попытка выбить их оттуда с помощью танков и бронетранспортеров закончилась неудачей. Причем был подбит и захвачен китайцами "секретный" образец танка Т-62. После массированного применения установок "Град", стрелявших фугасными снарядами, остров был полностью разворочен, а китайские силы уничтожены. Собственно, залпы "Града" и закончили конфликт за этот остров.

В 1970-х - 1990-х годах комплекс "Град" использовался почти во всех локальных конфликтах в мире, в различных климатических условиях, включая экстремальные.

Различна была тактика применения "Града". Так, например, в 1975–1976 гг. в Анголе война носила маневренный характер. Сплошного фронта не было. Как правительственные войска и кубинские добровольцы, так и их противники использовали только отрядно-колонные способы передвижения. Крупные операции по окружению не проводились. Обычно завязывались встречные бои враждебных колонн, двигающихся навстречу друг другу. Затем применялся метод "выталкивания" противника и его преследование. Как известно, рассеивание реактивных снарядов по дальности во много раз превышает боковое рассеивание, то есть места падения снарядов образуют сильно вытянутый эллипс. Поэтому вытянутая колонна войск противника во встречных боях в Анголе представляла собой идеальную цель.

В Афганистане, наоборот, стрельба чаще всего велась по площадям, включая населенные пункты. В Афганистане наши артиллеристы впервые стали использовать стрельбу из установок "Град" под малыми углами возвышения и прямой наводкой.

Палестинские партизаны в Ливане использовали тактику кочующих установок залпового огня. Удар по израильским агрессорам наносила всего одна установка БМ-21, которая затем сразу же меняла позицию.

В ряде конфликтов "Град" применялся обеими сторонами. Так, СССР поставил в Сомали батарею из четырех БМ-21. Но основная партия БМ-21, отправленная морем, была перенаправлена и выгружена в Эфиопии, а позже приняла участие в боевых действиях против Сомали.

В 1992 г. российские войска в Чечне оставили Дудаеву 18 установок БМ-21 и 1000 ракет. Да что "Град", ельцинские генералы ухитрились оставить в Чечне две пусковые установки "Луна", хорошо еще, без ракет со спецзарядами. В ходе войны 1994–1995 гг. обе стороны в Чечне интенсивно использовали систему "Град". 9 февраля 1995 г. начальник генштаба МО генерал армии М. П. Колесников заявил, что с 11 декабря по 8 февраля было уничтожено в числе другой чеченской техники 16 установок "Град". Одна установка БМ-21 использовалась при неудачном штурме селения Первомайское, захваченного террористами. Делать какие-либо заключения по эффективности "Града" в чеченской войне сложно, поскольку война велась российской стороной крайне бестолково. Известен, к примеру, случай, когда вертолетом Ми-24 была обнаружена развернутая в боевое положение чеченская БМ-21, а экипаж вертолета вместо того, чтобы уничтожать ее, начал запрашивать по радио разрешение на это.

Еще более интенсивно комплекс "Град" применялся в ходе второй чеченской войны.

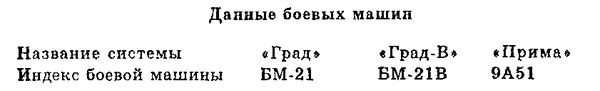

Попытки модернизации системы "Град" начались уже в конце 1960-х годов. Так как габариты и вес штатных установок "Града" (БМ-21) были сравнительно велики, то в СССР для воздушно-десантных войск была создана более легкая установка БМ-21Вна шасси автомобиля ГАЗ-66Б, в которой число 122-мм труб было уменьшено с 40 до 12. В 1975 г. в Чехословакии была создана установка RM-70 путем наложения артиллерийской части "Града" на шасси автомобиля "Татра-813". В 1970-х - 1980-х годах в арабских странах артиллерийскую часть "Града", сократив число труб до 30, устанавливали на различные шасси от советских автомобилей ЗИЛ-131 до японских ISUZU.

В 1980-х годах в СССР на базе "Града" был создан новый комплекс "Прима". Число 122-мм труб было увеличено до 50, В качестве шасси взяли автомобиль "Урал-4320". Время полного залпа "Примы" составляло 30 секунд. К сожалению, из-за финансовых трудностей начала 90-х годов "Прима" не пошла в массовое производство.