Как ни странно, огромное количество этого оружия, большая часть которого, несомненно, была трофеем успешных набегов и войн, а остальное – плодом контрабанды оружия через римские границы, не использовалось в обычной жизни: его посвящали богам войны и топили в болотах, предварительно сломав или согнув. Некоторые из богатейших коллекций римского и германского оружия и доспехов, которые теперь украшают музеи северных стран, пришли из болот Вимос, Нюдам и Торсбьерг. В одном лишь Нюдаме было обнаружено около 100 мечей и более 500 наконечников копий, в том числе и много римских. Этого хватило бы, чтобы вооружить большую дружину, и, судя по всему, значительная часть этого оружия оказалась в болоте одновременно, а не скапливалась там на протяжении многих лет. К несчастью, мы не знаем, какой процент трофейного оружия не приносили в жертву богам, однако, видимо, этот процент был существенным, и оно могло оказывать большое влияние на качество вооружения германцев в некоторых областях.

В том, что касается постройки насыпных оборонительных сооружений, германцы ничем себя не проявили. Если читать Тацита, то можно подумать, что такая работа вообще превышала их возможности, однако недавние раскопки показали наличие множества укрепленных пунктов римского периода. Мощные крепости-оппидумы по галльскому и римскому образцу действительно были редки, однако несомненно, что они существовали. Например, у германцев была укрепленная столица к северу от Майна или крепость на Альтенбурге близ Ниденштайна (Mattium). В некоторых областях Скандинавии существуют доримские оборонительные сооружения, обычно в виде небольших крепостей на холмах. Более того, крепости не всегда были только крепостями или убежищами на случай опасности. Во Фрисландии теперь известно множество древних укрепленных ферм или небольших деревень, и в то время как многие из них все еще не имеют параллелей в других областях свободной Германии, следует подчеркнуть, что голландские исследователи посвящали гораздо больше времени изучению поселений в целом, чем их коллеги в соседних странах. Разумеется, германские армии и близко не подходили к римлянам в том, что касается боевой подготовки, постройки лагерей, временных укреплений и постоянных крепостей, но они все-таки были не настолько беспомощны, как можно подумать, читая Тацита.

Раскопки укрепления на холме, известного как Эрденбург неподалеку от Бенсберга, представляют германцев как строителей крепостей совершенно в другом свете. Эрденбург ни в коей мере не является просто убежищем. Холм отнюдь не был расположен где-нибудь на отшибе: возвышенность, на которой находится крепость, господствует над долиной Рейна на самом краю "горной страны" (Bergland) в 16 километрах к востоку от Кёльна. Само расположение крепости заставляет полагать, что ее строители руководствовались стратегическими мотивами. Защитные сооружения чрезвычайно сложны. Очевидно, что их строители многому научились у кельтских (если не у римских) инженеров. Рвы в виде буквы "V" с крутыми стенками и узким дном, где застревали ноги нападавших, встречаются и вокруг кельтских оппидумов. Фундамент стены на бревенчатой основе был глубоко врыт в глинозем. Спереди она была защищена двумя небольшими бревенчатыми палисадами. Главный вход был защищен мощными воротами. Некоторые сектора оборонительной линии, окружавшей вершину холма, дополнительно были защищены караульными башенками, расположенными через определенные интервалы.

Организация и тактика

Армии древних германцев, как позднее и армии аламаннов, франков и лангобардов, были фактически вооруженными племенами, и ношение оружия было честью, которая принадлежала всем взрослым свободным мужчинам. Германцы, с которыми встречался и которых описывал Цезарь, избирали военных вождей, занимавших свой пост только в ходе одной военной кампании. Век или позже спустя мы встречаемся с двумя разновидностями образа вождя. Собственно вождь – dux – избирался по древнему обычаю, в то время как король – rex – мог быть выбран только из ограниченного числа знатных людей. Rex мог занимать свою должность всю жизнь, и военное командование могло и не входить в число его обязанностей. Ни один из этих лидеров не пользовался значительным авторитетом ни в совете, ни на поле боя. Когда битва начиналась, вождю оставалось только кричать, давая советы и ободряя воинов, а воины, как правило, не очень-то обращали внимание на эти увещания.

Очень немногие предводители, будь они королями или вождями, могли добиться абсолютной власти над войсками, хотя бы даже на краткий период своего командования. В тех немногих случаях, когда такой лидер действительно появлялся, римским командирам, как правило, приходилось бороться с ним. Одним из наиболее опасных врагов Рима в период ранней империи был Маробод, вождь маркоманнов, которые ожесточенно противостояли продвижению римлян в южную Германию в течение примерно тридцати лет после 9 г. до н. э. Он стал вождем-аристократом и внес значительные изменения в военную организацию маркоманнов. В результате на недолгое время один из германских народов обрел армию, которую контролировало единое центральное командование и которая в результате стала более дисциплинированной и более гибко организованной, чем обычно. Римляне испытали огромное облегчение, когда в 19 г. н. э. после периода внутренних раздоров между германцами Маробод был изгнан своими соотечественниками и был вынужден искать убежища у римлян. В тот же период некоторые другие германские племена, в том числе херуски и хатты, которые занимали холмистые области к востоку от среднего Рейна, также улучшили свою организацию и тактику после первого столкновения с Римом – "следуя за знаменами, оставляя войска в резерве и повинуясь командам", однако все это не оказало долгосрочного воздействия на способы ведения войны у варваров.

Тацит недвусмысленно пишет о том, как жили большинство воинов. Те, кто служил в дружине вождя, в мирное время в основном спали и пировали, а также давали и принимали подарки. Как и в большинстве неспокойных первобытных племен, охотнее всего люди восхищались отвагой и щедростью. Вождь собирал и удерживал своих дружинников подарками и гостеприимством, а их поддержка помогала ему увеличить свою власть, свою землю и богатства, которые он мог раздаривать.

Тактика была самой примитивной. С самого начала использовалась безудержная атака клином, которая должна была сокрушить или запугать врага. Если атака не увенчивалась успехом, то варвары старались разбить битву на множество отдельных поединков. Войну, которую вели между собой германцы, можно сравнить с той, что разыгралась у стен Трои. Против дисциплинированной пехоты такая тактика оказывалась катастрофически неэффективной, как, например, при Аквах Секстиевых (103 г. до н. э.) и Верцеллах (101 г. до н. э.), однако она продолжала оставаться основой германского способа войны вплоть до периода Великого переселения народов.

Клинья (cunei), как правило, состояли из членов отдельных семей и кланов. Германский термин cuneus использовался в обоих смыслах этого слова и среди римлян. С одной стороны, он обозначал военное подразделение (прежде всего германское) в целом, например cuneus фризов в Хаузстидсе на Адриановом валу. С другой стороны, этот термин переводился на римский армейский жаргон как caput porcinum, или "свиная голова", – свидетельство того, что германская манера ставить строй клиньями до некоторой степени проникла и в римскую систему, очевидно через посредство вспомогательных войск германцев. Как "свиная голова" соотносилась с воинским подразделением как таковым, не вполне ясно, однако, возможно, объяснение следует искать в том, что изображение кабана, как считалось, защищало германских воинов (см. с. 142). Перед "клином" в битве могли нести "изображения и знамена, взятые из священных рощ". Эти "изображения", скорее всего, были изображениями богов, а "знамена" также могли носить религиозный характер. Кабан у германцев часто служил эмблемой воинов. Фигурирует он, к примеру, на германских знаменах, показанных на саркофаге римского командующего Авла Юлия Помпилия, который воевал с маркоманнами в конце II в.

Наиболее эффективной была германская тактика партизанской войны. Любимым приемом германцев против римских армий ранней империи был следующий: германцы старались нападать на фланги армии, пересекающей прогалину в лесу, делая короткие вылазки из лесных убежищ и уходя обратно, прежде чем римская пехота придет в себя. Если легионеры и сталкивались напрямую с германцами, долго это длиться не могло. Такие вылазки варваров могли истощить терпение, но не силы тренированных римлян.

Германцы в римской армии

Римляне всегда были готовы к тому, чтобы создавать буферные государства у своих границ, заключая договоры с вождями варваров. Такие соглашения в первую очередь были направлены на то, чтобы помешать этим же самым варварам грабить пограничные области. В то же время в результате этих соглашений создавались подразделения варваров, которым можно было поручить защиту границы либо близ родной земли, либо в отдаленных провинциях империи. Такие подразделения – "федераты", судя по всему, оказывали римскому государству значительные услуги, но лишь до тех пор, пока их использовали в ограниченных количествах и пока эти варвары, принимавшие участие в отдельных кампаниях в пределах империи, возвращались к себе на родину после окончания военных действий.

После 376 г. н. э. положение дел существенно изменилось. В то время визиготам даровали землю на Балканах в обмен на военную службу Риму. Другие группы федератов, в том числе бургунды и аланы, самостоятельно поселились на северных границах и получили признание на подобных же условиях. До конца V в. варваризация пограничных армий шла полным ходом. От всего этого федератам было гораздо больше пользы, чем тем, кто их нанимал, и обычно они находили возможность расширить столь легко приобретенную территорию. Однако варвары, поступавшие на службу в регулярные армейские подразделения, честно отрабатывали свое жалованье. Лишь относительно немногие из них дезертировали или предавали Рим, и огромные бреши, которые пробивали в рядах римлян военные катастрофы, подобные сражению при Адрианополе, вполне удачно заполняли подобные рекруты.

Наиболее поразительным свойством присущего германцам способа ведения войны за те четыре столетия, в которые германцы вступали в контакт с Римской империей, был их консерватизм, при том что у них были все причины для того, чтобы что-то изменить. Не было никакого прогресса ни в тактике, ни в вооружении рядовых воинов. В том, что касается качества оружия, прежде всего мечей, германцы, как мы уже видели, немного продвинулись вперед, однако основной массе воинов это не принесло никакой пользы. Такой застой в военных делах можно объяснить только отношением германцев к войне. Прежде всего, их точка зрения на войну кажется спортивной и в каких-то отношениях почти джентльменской. Войну они вели с одухотворенностью и увлечением профессионалов, однако при этом их тактика оставалась на любительском уровне.

Период великого переселения народов

Военная организация германских племен почти не развивалась начиная с эпохи их первых великих побед над римскими пограничными армиями и еще долгое время спустя после того, как они поселились в старых пограничных провинциях. Писатель конца VI в., который говорил, что "франки, лангобарды и им подобные привержены поединкам один на один, будь то верхом или пешком. Когда они оказываются в замкнутом пространстве, всадники, если среди них есть таковые, спешиваются и сражаются пешком", мог бы с таким же успехом сказать это и о германцах раннего римского периода. Поскольку германцы сражались не организованным строем, а семейными группами, то "если случалось так, что их друзья погибают, они подвергают себя опасности, дабы отомстить за них… Они не слушаются своих вождей. Они безрассудны, пренебрегают стратегией, осторожностью или предвидением, они презирают любой тактический порядок, прежде всего кавалерию".

Несмотря на то что позднеримские и византийские писатели довольно часто упоминают кавалерию варваров, лишь немногие германские племена (и то в лучшем случае) полагались в основном на кавалерию – во всяком случае, самое раннее до VI в. Франки провели свои первые великие завоевания преимущественно как пешие войска. Самое раннее упоминание кавалерийского отряда связано с вторжением франков в Италию в 539 г., однако более поздние свидетельства об этом, показывающие ограниченное использование кавалерийских отрядов, с очевидностью обнаруживают, что прогресс в этой области был медленным. Аламанны, вандалы и визиготы пользовались конницей, однако большая часть ее всадников, видимо, состояла из знати. Кавалерия готов действительно сыграла важную роль в катастрофическом разгроме римлян при Адрианополе в 378 г., однако это великое достижение в первую очередь было следствием действий пехоты варваров. Обычные воины-англосаксы в Британии также пользовались кавалерией не больше, чем франки, однако упоминания о боевых конях в "Беовульфе" перекликаются с англосаксонскими законами. Ясно, что боевой скакун и его сбруя были неотъемлемой частью вооружения аристократа:

Восемь коней

в роскошных сбруях

ввели в палату:

Была на первом

ратная упряжь,

седло, в котором

сидел, бывало,

сам сын Хальфдана

дружиноводитель,

когда, вступая

в игру мечевую,

не знал он страха

над грудами трупов.

Доспехи

В течение всего периода Великого переселения народов доспехи, как и ранее, еще не стали достоянием рядовых воинов, если только им не удавалось снять их с поверженного врага. Лишь вожди и командовавшие войсками короли могли позволить себе такое защитное вооружение как нечто само собой разумеющееся, и именно погребения таких людей дают нам наиболее подробную информацию о полном доспехе германцев. Из тех франков, что потерпели поражение от византийского полководца Нарсеса, лишь немногие имели доспехи или шлемы. Обычные воины сражались обнаженными до пояса, в штанах изо льна или кожи. Иногда на ногах у них были портянки из кожи или грубой ткани. Вооружение и тактические навыки у этих франков были ничем не лучше, чем у тех германцев, что сражались с армиями Цезаря и Августа за шесть или более столетий до этого.

Согласно франкским законам, шлем стоил столько же, сколько лошадь, а цена хорошей кольчуги равнялась двум лошадям или шести волам. Столь высокой стоимости соответствует сравнительная редкость шлемов и других частей доспеха в археологическом материале всех областей варварской Европы. Даже в княжеских могилах зачастую обнаруживают только шлем и щит. Григорий Турский, описывая Левдаста, графа Тура в VI в., перечисляет основные части доспеха аристократа. Тело Левдаста было покрыто кольчугой или латами; видимо, это была простая кольчуга, которая засвидетельствована многими археологическими находками. Шею защищал латный воротник, а голову – шлем. В одной руке графа было копье, а на перевязи висел колчан. Можно предполагать, что у Левдаста был и лук, который мог спасти его в случае засады, чего граф постоянно опасался, и не без оснований.

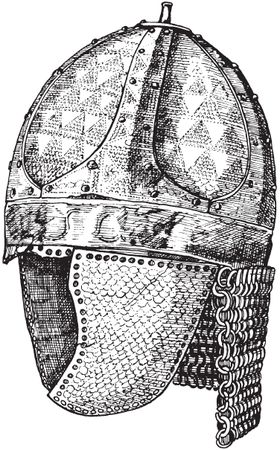

Шлем вождя из Моркена (близ Эускирхена, Германия), около 600 г. н. э.

Шлем был вооружением, которое приличествовало знатному человеку или королю, и поэтому он часто воспевался в литературе того времени. Великолепный шлем из погребения франкского вождя в Моркене (Рейнская область) детально представляет аристократический шлем примерно 600 г. Шлем относится к типу Spangenhelm ("шлем с застежкой"). Верх шлема имеет коническую форму и, как можно видеть, состоит из листовидных железных сегментов, присоединенных к железной основе. Эта основа представляет собой горизонтальный обруч и несколько вертикальных полосок, сходящихся на вершине шлема. Навесные нащечники и клепаная защитная маска давали дополнительную защиту лицу. Железная защитная гарда, свисавшая с задней части шлема, прикрывала шею. Железные пластинки, оберегавшие голову, были покрыты снаружи позолоченной бронзой и имели кожаную отделку. Этот шлем отнюдь не был парадной вещью, которую надевали лишь для престижа. Кое-где позолота стерлась, и на верхушке видны глубокие следы от ударов мечом.

Почти точно известно, что шлем из Моркена, как и многие другие шлемы из богатых воинских погребений, разбросанных по огромной территории от Богемии до Ла-Манша и от Скандинавии до Балкан, был импортирован из северной Италии. В конечном счете, этот тип произошел из ближневосточного, скорее всего иранского, источника. Остроготские и византийские мастера изготовляли вольные подражания таким азиатским шлемам, и уже оттуда некоторое их количество попало к варварам Центральной и Северной Европы. Некоторые воины в византийских армиях V в. также носили эти шлемы, однако большинство дошедших до нас образцов пришло из погребений варваров.

"Шлем с застежками" был отнюдь не единственным типом защитного головного убора. В богатых погребениях в Венделе и Вальсгарде (Швеция) было обнаружено множество шлемов. Некоторые из них достаточно хорошо сохранились, чтобы их можно было реконструировать. На одном из них, из Вальсгарде, сложная мозаика из кусочков железа – крестообразных и в форме буквы "Y" – заполняла пространство между железными полосками основы. Шею и щеки могла защищать круговая "занавеска" из колец, а спереди оборонительные элементы шлема дополняла железная гарда.

Поскольку шлем был не только частью доспеха, но и одним из символов власти вождя, вполне объяснимо, что некоторые экземпляры могут оказаться скорее декоративными, чем защитными. В гробнице маленького князя во франкской церкви под Кёльнским собором также был найден "шлем с застежками", верх которого состоял из 12 роговых сегментов, которые первоначально соединялись с бронзовыми перекладинами (см. ниже, с. 200).

В описаниях шлемов в древнескандинавской и англосаксонской литературе обычно упоминаются изображения кабанов, которые украшают верхушку или какую-либо другую часть шлема:

И все же не слишком

страшна врагиня -

Не так ведь могуча

жена в сражении,

как муж, подъявший

молотокованый,

кровью запятнанный

меч остролезвый,

дабы с размаху

разбить на вражьем

шеломе вепря.

В другом пассаже из "Беовульфа" говорится о том, что изображение кабана должно защищать владельца шлема и его дружинников:

Люди видели

окровавленные

битв одежды -

железотканые,

с кабаном позолоченным -

на груди вождя

среди многих воителей

в сече сгибнувших.