Эта книга не энциклопедия и не справочник, хотя в ней приведены имена многих участниц русской истории. В наших умах сложилось хрестоматийное представление о затворническом характере жизни женщин в Древней Руси, об их правовой неполноценности в XVIII–XIX веках и соответственно об отсутствии участия в государственной и культурной жизни. А если все же обратиться к фактам истории? От первых летописей до документов екатерининских лет. Фактам пусть скупым, зато достаточно выразительным, чтобы дать представление о могуществе и силе, своенравности и уме женщин российского престола: от Великой княгини до Императрицы.

Содержание:

Нина Молева - От Великой княгини до Императрицы. Женщины царствующего дома 1

Часть 1. Рюриковичи 1

Часть 2. Время смуты 23

Часть 3. Романовы 26

Нина Молева

От Великой княгини до Императрицы. Женщины царствующего дома

От автора

Даль. Необъятная даль. Неба. Чуть подернутого и в лучах солнца сероватой жемчужной дымкой. Лугов. Голубых рек и озер. Сливающейся с горизонтом кромки лесов. Трель жаворонка. Могучий полет огромных чаек. Не морских - речных. Без суматохи, перекрикиваний. Неслышное скольжение широко распахнутых крыльев.

Курган. Единственный в округе. Затянутый мелколесьем кустарника и деревьев. В заплатах вывернутой местами черной земли.

И крест. Огромный. Серого камня. С россыпью пронзительно-синих, как бисер, цветов у подножья. Крест Трувора… Древняя Русь.

Написанному слову надо верить. Вернее - можно верить. А можно и не верить. Сомневаться. Домысливать. Выдвигать собственные предположения. С Крестом Трувора труднее: слишком точный и суровый образ, слившийся с местной землей. Словно рожденный ею. Ботаники говорят, сегодня на земле таких синих бисерных цветочков нет. Остается думать, их подняли из глубины веков, когда собрались обследовать крест. Передумали. Остался квадрат очень черной земли. Без травы. Без зелени. Плотно затянувшийся лазурной россыпью. Они помнятся как имя Трувора. Как полет чаек над лугами. Как тишина.

Окраина города, который сегодня называют Старый Изборск. Один из древнейших русских городов вместе со Смоленском и Полоцком. Это их упоминает летописец. По одному из преданий, основал его Словен, сын Гостомысла, и назвал "по себе" Словенском. Вот только нет объяснений, почему вдруг Словенск превратился в Изборск - в честь Избора, сына Словена. В 862 году его князем ненадолго стал Трувор.

Из далеких потомков ему отдала должные почести только Екатерина II, откликнувшаяся на то, что назывался всегда курган с крестом могилой Трувора. Распорядилась выбить памятную медаль с надписью: "До днесь памятен" и надписью внизу: "Трувор скончался в Изборске, 864 г.".

Судьба оказалась и в самом деле неблагосклонной к Изборску. До Трувора, как можно предположить, относился он к Полоцку, позже некоторое время управлялся наместником, а затем, при княгине Ольге, стал пригородом Пскова и на триста с лишним лет пропал из русской истории: никаких упоминаний в летописях, хозяйственных документах.

Зато последующие три столетия Изборск оказывается на передовой линии противостояния ливонским рыцарям. Но никто не назовет его городом-героем - просто в 1510 году вместе с Новгородом и Псковом присоединят к Москве, и дальше наступит полоса настоящего забвения. В 1708 году его припишут к Ингерманландской губернии, в 1710-м - к Петербургской. В 1719-м станет он уездным городом Псковской провинции, а в годы той же Екатерины Великой и вовсе заштатным уездным городом Псковской губернии. Средств на поддержание его старины даже у просвещенной императрицы не найдется. Да и зачем? Для царствующего дома значение имела только династия Рюриковичей как связанная, хотя бы косвенно, с династией Романовых.

Каждая перемена в эшелоне власти - в любой стране и в любые годы - ознаменовывается прежде всего атакой на прошлое, острой безотлагательной потребностью если и не переписать полностью, то уж во всяком случае существенно скорректировать историю. Если богиня Правосудия Фемида изображается с повязкой на глазах и весами в руках как символ объективности своих приговоров, музу Истории следовало бы представлять с теми же весами, но без повязки: ей-то как раз вменяется в обязанность увидеть и учесть каждое пожелание очередных власть предержащих. Пожелание, которое всегда сводится к попытке оправдать собственные действия. Чаще всего - вопреки фактам и здравому смыслу.

"Проклятое самодержавие" - "благословенное самодержавие", "подвижники политические - каторжане царской России" - "святые мученики-эмигранты" всех волн - эти бесконечные качели взлетают на наших глазах и в недавнем ХХ веке, и в нашем столетии. Раскачиваемые слишком часто одними и теми же услужливыми руками. Дело не в научных знаниях - их становится, несмотря на обилие интернет-информации, все меньше. Даже не в профессиональной ответственности - ее понятие находится на грани полного исчезновения, но во внутреннем посыле тех, кто обращается к истории: к высоким заработкам, шоу-популярности и главное - благосклонности сильных мира сего. Весь вопрос в том, чтобы внутренне включить бывшую науку - Историю в сферу услуг, развлечений, всяческого "попа". В конце концов, что особенного?

Ничего. Кроме планомерного разрушения собственной культуры. Потому что история - наука о человеке, его внутренней жизни, о формировании того нравственного стержня, который один и является сутью нации, ее исторических возможностей, всего того, что мы называем ментальностью и что формирует национальную идею, ставшую такой неуловимой в нынешние дни.

Как ни одна другая гуманитарная наука, история требует точности и выверенности фактов, объективности в их изложении и их первичности. Достоверность и документированность каждого обстоятельства, имени, факта вместо месива где-то прочтенных, кем-то сообщенных или специально препарированных сведений в угоду сиюминутной политической ситуации. Без работы над первоисточниками, архивными документами нет и не может быть исследователя, а значит, и ученого.

Простейший пример - хрестоматийное представление о затворническом характере жизни женщин в Древней Руси, их правовая неполноценность в XVIII–XIX веках и соответственно отсутствие участия в государственной и культурной жизни. Эмансипация как явление второй половины XIX века и бурные восторги по поводу объявившихся в последние двадцать лет никому неведомых бизнес-леди, на роль которых внутренне способны далеко не все женщины. Скорее исключение, чем возможное правило. А если все же обратиться к фактам истории? Пусть скупым, зато, может быть, достаточно выразительным? От первых летописей до документов екатерининских лет.

Эта книга не энциклопедия и не справочник, хотя в ней приведены имена многих участниц русской истории. Просто встречи на архивных путях с одними были более обстоятельными, с другими мимолетными. Так распорядились обстоятельства научной работы и Истории, которая не всем отводила одинаковое место на своих страницах. Читатели могли узнать о них в более чем 400 научных публикациях автора и в книгах "Московская мозаика", "Архивное дело №…", "Человек из легенды", "Ошибка канцлера", "Ее называли княжна Тараканова", "Царевна Софья", "Марина Мнишек", "Анна Петровна", "Первый генералиссимус (Федор Ромодановский)", "Всего один портрет", "Алексей Орлов-Чесменский", "Екатерина Дашкова", "Платон Зубов", "Екатерина Нелидова", "Москва извечная", "Москва. Дорогами истории - путями искусства", "Москва - столица", "Москвы ожившие преданья", "Земля и годы", "Москва. Федеральный справочник", "Загадки Рокотова", "Моя княгини…", "Духовная пристань поморов", "Псков", "Скорбный список", "Кремль. Дорогами истории - путями искусства", "Бестужев-Рюмин", "Литературное ожерелье Москвы", "Московские тайны. Дворцы. Усадьбы. Судьбы" и др.

Часть 1. Рюриковичи

Семь с половиной веков правления - такой продолжительности не знала ни одна европейская династия. Рюриковичи привели с собой на нашу землю Русь, соединили десятки племен и народностей, чтобы создать единую великую державу.

Историк Н. И. Костомаров. 1861 г.

1. Рюрик 862–879

2. Олег (именем малолетнего Игоря) 879-912

3. Игорь 912-945

4. Ольга (именем малолетнего сына) 945-957

5. Святослав 957-972

6. Ярополк Святославович 972-980

7. Владимир Святой Ярославич 980-1015

8. Святополк I Владимирович Окаянный 1015-1019

9. Ярослав Владимирович Мудрый 1019-1054

10. Изяслав Ярославич 1054–1078 (с перерывом)

11. Всеволод Ярославич Переяславский 1078-1053

12. Святополк II Изяславович 1093-1113

13. Владимир Всеволодович Мономах 1113-1125

14. Мстислав I Владимирович Великий 1125-1132

15. Ярополк Владимирович 1132-1139

16. Всеволод II Черниговский 1139-1146

17. Мстислав Изяславович II 1157-1169

18. Юрий Владимирович Долгорукий 1154-1157

19. Андрей Юрьевич Боголюбский (до 1174)

20. Михаил Юрьевич 1174-1176

21. Всеволод III Юрьевич Большое Гнездо 1176-1212

22. Константин Мстиславович (до 1219)

23. Юрий II Мстиславович 1219-1236

24. Ярослав Мстиславович 1238-1246

25. Андрей Юрьевич 1246-1252

26. Александр Ярославич Невский 1252-1263

27. Ярослав Ярославич Тверской 1263-1272

28. Василий Ярославич Костромской 1272-1276

29. Андрей Александрович Городецкий 1276–1304 (с перерывом)

30. Михаил Ярославич Тверской 1304-1319

31. Юрий Данилович 1319-1326

32. Александр Михайлович 1326-1328

33. Александр Михайлович 1326-1340

34. Симеон Иоаннович Гордый 1340-1353

35. Дмитрий Константинович Тверской 1359-1363

36. Иоанн Иоаннович Кроткий 1353-1359

37. Дмитрий Иванович Донской 1363-1389

38. Василий I Дмитриевич 1389-1425

39. Василий II Васильевич Темный 1425-1462

40. Иоанн III Васильевич 1462-1505

41. Василий III Иоаннович 1505-1533

42. Иоанн IV Васильевич Грозный 1533-1584

43. Федор Иоаннович 1584–1598

Повесть временных лет

Так стали называть составленный в Киеве летописный свод, охватывающий события до первого десятилетия XII века. Когда в 1039 году в Киеве была учреждена греческая митрополия, одновременно началось составление по византийским образцам древнейшего Киевского летописного свода. В его основу легли письменные источники - болгарский летописный свод, сказания о княгине Ольге, о варягах-мучениках, о князе Владимире, о Борисе и Глебе. К ним прибавились устные предания в виде былин, песен, прозаических рассказов и исторические воспоминания о недавних временах.

Современные события Древнейший свод довел до 1039 года, но он не положил начала постоянному летописанию. Только с окончанием в 1050 году строительства храма новгородской Софии князь Владимир Ярославич и епископ новгородский Лука приняли решение о создании Древнего Новгородского свода, который был окончен в 1073 году под главным редакторством монаха киевского Печерского монастыря Никона Великого и получил окончательное название Первого Киевопечерского свода.

Около 1095 года под редакцией игумена Иоанна был составлен Второй Киевопечерский свод, который и стал первым общерусским сводом. Именно он лег в основание "Повести временных лет". Но нельзя не отметить, что этот текст за первое десятилетие XII века прошел три принципиальные редакции.

Первая осуществлена в Печерском монастыре Нестором в 1112 году. Из текста было изъято обличение князя Святополка, который своей неудачной политикой вызвал половецкие нашествия, но главное совершил потрясшее всю русскую землю злодеяние - ослепил князя Василька Ростиславича.

Вторая была определена Владимиром Мономахом, преемником Святополка. Ее по поручению князя провел настоятель Выдубицкого монастыря Сильвестр. В результате фигура Святополка была отодвинута на второй план, а первый заняли дела Мономаха.

Третью редакцию предпринял по собственной воле Киевский Печерский монастырь, чтобы вернуть утраченное духовно-политическое значение. Редактором на этот раз стал постриженик монастыря, духовник князя Мстислава Владимировича, сына Мономаха. И снова были подчеркнуты деяния Мономаха. Во всех случаях речь шла об определенных публицистических задачах, касавшихся текущего времени. И вот какой предстает перед нами начало нашей истории.

Здесь только необходимо оговорить особенности приводимого авторами летоисчисления. Оно ведется от сотворения мира, которое, по византийскому расчету, определялось в 5508 лет до начала нашей эры и в 5500 - по александрийскому расчету. В "Повести временных лет" принят византийский вариант. Следовательно, чтобы перевести летописную дату на современное летоисчисление, нужно вычесть из этой даты - 5508, разность укажет год нашей эры.

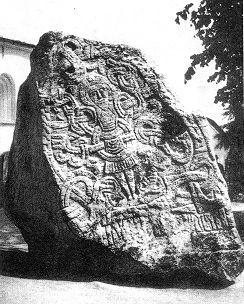

Еллингенский камень, установленный королем Харальдом, принявшим крещение в 960 г.

И еще одно уточнение. До крещения Руси годы можно считать сентябрьскими, т. е. с началом 1 сентября. После крещения, когда появилась русская письменность, годы могут быть мартовскими. То есть они начинаются около 1 марта, иногда предваряя, а чаще следуя за этим числом.

Итак, первые тексты, отвечающие на вопросы, что надо понимать под словами "Русь" и "русские" и в чем в действительности был смысл появления на нашей земле варягов.

[Хронология от Адама до смерти князя Святополка Изяславича]

В лето 6360, индикта пятнадцатого, когда начал царствовать [византийский император] Михаил, стала называться Русская земля. Узнали об этом потому, что при этом царе приходила Русь на Царь-град, как написано в Греческом летописце. Потому-то отсюда начнем и поставим числа (годы).

От Адама до потопа 2242 года

От потопа до Авраама 1082 года

От Авраама до исхода Моисеева 430 лет

От исхода Моисеева до Давида [царя] 601 год

От Давида и начала царствования Соломона до плена Иерусалимского 448 лет

От плена до Александра [Македонского] 318 лет

От Александра до рождества Христова 333 года

От рождества Христова до Константина 318 лет

От Константина до Михаила [царя] этого 542 года

От первого года Михаила до первого года Олега князя Русского 29 лет

От первого года Олега, после того как он сел в Киеве, до первого года Игоря 31 год

От первого года Игоря до первого года Святослава 33 года

От первого года Святослава до первого года Ярополка 28 лет

Ярополк княжил 8 лет

Владимир княжил 37 лет

Ярослав княжил 40 лет

Таким образом:

от смерти Святослава до смерти Ярослава 85 лет от смерти Ярослава до смерти Святополка 60 лет

Но мы вернемся к прежнему и скажем, что произошло в эти годы, начиная с первого года Михаила, и по порядку поставим числа (годы).

В лето 6361

В лето 6362

В лето 6363

В лето 6364

В лето 6365

В лето 6366. Царь Михаил двинулся с воинами берегом и морем на Болгар. Болгары, узнав об этом, не могли противостоять ему; просили крестить их и покорились Грекам. Царь крестил их князя и бояр всех и учинил мир с Болгарами.

В лето 6367. Брали дань Варяги, приходили из-за моря, на Чуди, на Словенах, на Мере, на Веси и на Кривичах; а Козары брали дань на Полянах, на Севере и на Вятичах: брали по "белой веверице" с дыма.

В лето 6368

В лето 6369

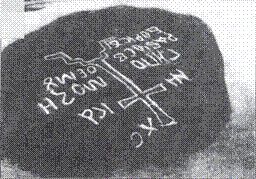

Борисовы камни в русле реки Двины. Надписи - около 1128 г.

[Призвание Варяжских князей]

В лето 6370. Изгнали Варягов за море и не стали давать им дани и начали сами собою владеть. И не было среди них правды, и восстал род на род, и были среди них усобицы, и начали сами воевать друг против друга.

И порешили сами между собою: "Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву". И пошли за море к Варягам - к Руси (назывались эти Варяги Русью, как другие зовутся Свеями (Шведами), третьи - Норманнами и Англами, иные - Готами, так и эти).

Сказали Руси Судь, Словене, Кривичи и Весь: "Земля наша обширна и богата, а порядка в ней нет; приходите княжить и владеть нами".