Федералисты доказывали, что подобное правительство (со всеми его изначальными огрехами) окажется не только неработоспособным, но и враждебным демократии. А попытки частичного реформирования лишь ухудшают ситуацию, особенно же это относится к предложению антифедералистов расширить полномочия конгресса, и без того являвшегося единственным носителем власти. Сторонники Конфедерации, похоже, забыли уроки недавней истории, а они заключаются в следующем: законодатели, на которых возлагались большие надежды, проявили себя не только неумелыми, но и насквозь коррумпированными правителями. А небольшие размеры республики (или штата) лишь усугубляют проблему. Учитывая общность политических интересов жителей штата, не составит труда сформировать устойчивое большинство, позволяющее выиграть любые выборы. Таким образом, это большинство получает беспрепятственный доступ к власти – вопреки пожеланиям оставшегося за бортом меньшинства. Конечным же результатом является такой общественный строй, при котором означенное большинство станет невозбранно править в свое удовольствие, а политические права остальных граждан будут безнаказанно попираться. На общегосударственном уровне дела обстоят ничуть не лучше: каждый штат живет по своим собственным законам и преследует собственные выгоды, полностью пренебрегая интересами всего государства.

Так, пункт за пунктом, авторы "Федералиста" излагали проблемы Конфедерации и объясняли, каким образом новая конституция может их решить. Во-первых, существующее правительство не принимало участие в создании конституции – этим занимались специально собранные делегаты, которые по завершении своей миссии снова разъехались по домам. Точно так же – специально и на короткий срок – в штатах были выбраны конвенты для ратификации предложенного проекта. Иными словами, конституцию создавали не правящие на тот момент структуры, а временно облеченные полномочиями представители народа. Неспроста первые три слова, определяющие авторов документа, звучат как "Мы, народ Соединенных Штатов…", а не "Мы, Соединенные Штаты…"

Во-вторых, создатели конституции признавали, что правительство – хоть федеральное, хоть штата – не является носителем наивысшей власти. Власть эта сосредоточена за пределами правительства – в руках народа; а принятая народом конституция, собственно, и является "высшей и конечной инстанцией власти".

В-третьих, федералисты настаивали, что предлагаемая ими модель власти предусматривает надежную защиту от самой власти – благодаря тому, что ее авторы неукоснительно следовали революционным принципам и учитывали опыт недавних событий. Они признавали, что любая власть склонна к коррумпированности, и не важно, кому она принадлежит – федеральному правительству или правительству штата, законодательным или исполнительным органам, судебной инстанции или даже самому народу – власть портит всех. А значит, во избежание нежелательных последствий ее следует минимизировать. Предыдущее правительство пыталось это сделать, но потерпело неудачу – возможностей не хватило. Отсюда вывод: правительство нуждается в "силе".

Предлагаемая модель конституции предусматривала лучшее решение: она дает великую власть, но никому не доверяет. "Если бы люди были ангелами, – говорится в 51 выпуске "Федералиста", – то никакого правительства им бы вообще не понадобилось. С другой стороны, если бы людьми правили ангелы, то такое правительство не нуждалось бы в контроле, ни внешнем, ни внутреннем". Однако, увы, во всех – и в тех, кто правит, и в тех, кем правят, – присутствует не только ангельское, но и дьявольское начало. И правящие инстанции обязаны учитывать сей фактор и относиться к нему со всей серьезностью; необоснованный оптимизм по поводу человеческой натуры в данном случае граничит с преступной глупостью.

Что можно предпринять конкретно? Прежде всего, необходимо обеспечить разделение власти внутри предполагаемого правительства. Вместо прежнего однопалатного конгресса, контролировавшего все сферы общественной жизни, следует сформировать три ветви власти, каждая из которых тем или иным образом представляла бы народ и имела бы собственные четко очерченные функции: создавать законы, исполнять законы и, наконец, интерпретировать законы. Однако заниматься собственными делами не означает заниматься ими беспрепятственно, замкнувшись в собственном мирке. Отсюда следующее необходимое условие: каждая из этих инстанций должна обладать возможностью контролировать и уравновешивать власть другой, то есть функции контроля тоже следует распределить между означенными тремя ветвями. К примеру, конгресс прописывает законы, но президент имеет право наложить вето на любой из них. Со своей стороны, конгресс может отменить президентское вето, если за то выскажутся две трети конгрессменов. Следующая рекомендация касается того, когда и каким образом официальные лица занимают свои посты, то есть приобщаются к власти. Федералисты отвергали идею проведения единых всеобщих выборов, подразумевающих полную и единовременную смену власти во всех инстанциях. Вместо того они предлагали разнести эту процедуру (как по срокам, так и по способам проведения). Так, члены палаты представителей избираются народным голосованием; сенаторов выбирают легислатуры штатов (во всяком случае так было вначале); президент занимает свой пост по решению так называемой "коллегии выборщиков" (члены которой набираются по определенной схеме от штатов); кандидатов в члены Верховного суда, высшей судебной инстанции США, предлагает президент, а сенаторы принимают или отклоняют предложенные кандидатуры. Чтобы избежать одномоментной смены правительства, конституция вводит различные сроки пребывания на посту: для членов палаты представителей этот срок составляет 2 года, в то же время для сенаторов – 6 лет; президент занимает свой пост 4 года, а судьи пожизненно. Таким образом, при определенном стечении обстоятельств появляется возможность одновременно сменить президента, всю палату представителей и треть сенаторов – это максимальный (в смысле перемены) результат, который можно получить в ходе одних выборов. Следующая (уже четвертая по счету) рекомендация федералистов заключалась в разделении сфер применения власти. Вместо единого всевластного и вездесущего правительства (на котором настаивал А. Гамильтон) возобладала все-таки "федеральная система", оставлявшая за правительствами штатов так называемые "резервированные полномочия". В их число входили обеспечение безопасности жителей штатов и сохранность их имущества путем содержания полиции, пожарных и национальной гвардии, регулирование бизнеса (предприятий, находящихся на территории штатов), образования, транспорта и проч.

Пятый довод федералистов касался оптимальных размеров государства и был также направлен на борьбу с тиранией. В опровержение бытовавшего тогда постулата, что республиканскую форму правления (со всеми ее свободами) возможно воспроизвести лишь на небольших территориях, федералисты ратовали за обширную республику. Они доказывали, что в компактных государственных образованиях легче нарушаются права меньшинства, а следовательно, создается угроза миру и согласию. Таким образом, провинциализм сам по себе составляет проблему, а отнюдь не решение проблемы. Практика показывает, что узкие интересы отдельных личностей в небольших сообществах как раз идут вразрез с интересами всего государства и, как правило, препятствуют его процветанию. Но тут уж ничего не поделаешь: эти эгоистические местечковые устремления всегда существовали и будут существовать. Глупо игнорировать сей неприятный фактор, куда правильнее принять его к сведению и попытаться использовать на благо всей нации. Здоровая конкуренция между отдельными человеческими сообществами (будь то штат, экономический регион или профессиональное объединение) помешает чрезмерному возвышению одного из них во вред другим. "Увеличьте число партий и интересов, – писал Мэдисон в 10 выпуске "Федералиста", – и вы снизите вероятность того, что из этого многообразия сколотится некое большинство, способное совместить свои интересы и реально угрожать правам остальных". Скорее уж из этой подвижной, политически заряженной массы возвысится группа здравомыслящих и свободных от национальных предрассудков лидеров, которые положат конец напыщенной болтовне и начнут трудиться на благо всего общества, демонстрируя преимущества мышления на "континентальном" уровне. Таким образом, доказывали федералисты, географическое расширение ведет к большей безопасности. Чем больше, тем лучше, ибо, как известно, разнообразие придает вкус республиканской жизни.

И наконец последнее, о чем следует сказать применительно к контролю над властью: способы устранить неполадки в государственной машине, если таковые возникнут. Неразумно полагать, что процесс, требующий единогласного одобрения всех штатов, пройдет без сучка, без задоринки. Поэтому конституция предлагала ряд процедур – жестких, но эффективных – для разработки и ратификации поправок. Сама возможность внесения поправок вовсе не подрывает авторитет конституции. Это вполне укладывается в рамки конституционной системы, ведь авторы документа не ангелы, а простые люди, и им свойственно ошибаться.

Ознакомление с пространными и довольно запутанными доводами федералистов позволяет сделать несомненный вывод: защищать свободу ох как непросто! Оставим на совести Пейна заявление, будто идеальное правительство должно быть простым и без излишеств, и отметим, что созданное по этому принципу правительство 1776 года не оправдало возложенных надежд. Жизнь учит – и доказательством тому недавние события, – что примитивная модель правительства лишь упрощает задачу рвущимся к власти тиранам. Новые времена требуют нетривиальных решений, настаивали федералисты. Сколь бы странными ни казались их слова об усилении верховной власти, об энергичных исполнительных органах, контроле над легислатурами и расширении политической структуры, федералисты верили, что их конституция предлагает республиканские ответы на республиканские вопросы.

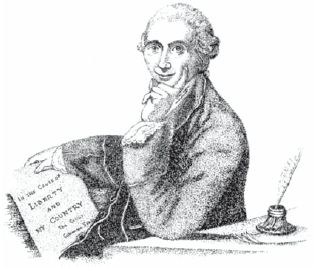

Томас Пейн, английский радикал

Тем не менее было неясно, получит ли их проект одобрение. Оставалось ждать. Конвенты пяти штатов ратифицировали документ в декабре 1787-го и январе 1788 года. В феврале антифедеральное большинство штата Массачусетс смягчилось и приняло проект 187 голосами против 168. Весной присоединились и другие конвенты. Однако лишь к июню 1788 года их стало девять – достаточное число для окончательной ратификации конституции. Таким образом, процесс рождения новой республики растянулся на девять месяцев. Но это было лишь на бумаге. Практически же новый политический порядок имел мало шансов выжить без поддержки штатов Нью-Йорк и Виргиния. Блестящие аналитические статьи в "Федералисте" немало сделали для завоевания общественного мнения штатов, но решающую роль сыграл механизм внесения поправок, предусмотренный в самой конституции. Главные федералисты пообещали разработать дополнительный документ – "Билль о правах". По сути дела, он представлял собой перечень неотъемлемых прав рядового гражданина республики, на которые новое государство не могло покушаться. В июне конституцию приняла Виргиния – 89 голосами против 79; Нью-Йорк выразил свое согласие месяцем позже – здесь документ прошел благодаря совсем небольшому перевесу голосов (30 против 27). Два штата – Северная Каролина и Род-Айленд – все еще колебались: они заявили, что воздержатся, пока не увидят новое федеральное правительство в действии. Через полгода Северная Каролина сдалась, а Род-Айленд молчал до мая 1790 года (да и тогда документ едва-едва прошел ратификацию – 34 против 32 голосов).

На протяжении 14 лет американцы вели войну за независимость, формировали правительства штатов и реорганизовывали их. Какое-то время они жили с временным федеральным "правительством", затем попробовали новое; разочаровавшись, отказались от него и принялись за строительство третьего по счету правительства. По прогнозам Джорджа Вашингтона, новой конституции требовалось два десятилетия, чтобы распутать клубок существующих проблем. Принимая во внимание непростую обстановку того времени, Вашингтона можно, скорее, обвинить в неоправданном оптимизме, чем в пессимизме.

Глава 4

Политические "революции" в ранней республике, 1789–1840 годы

За плечами у американцев осталась почти четверть века непрерывной политической борьбы. Казалось бы, наступило долгожданное перемирие. Вот сейчас благородные республиканцы сложат словесное оружие и хоть немного отдохнут от ожесточенных дискуссий по поводу свободы и власти. Но не тут-то было. Тот факт, что в 1790-х годах прежние споры – о предпочтительной форме правления, о путях развития общества, об угрозе национальной свободе и проч., и проч. – вспыхнули с новой силой, демонстрирует, сколь глубоко политизированной оказалась вся американская культура. Спору нет, в первые годы существования молодой республики имели место и жесты доброй воли, и единый порыв, и сотрудничество. Однако это было только начало. А далее разыгрались такие политические бури и штормы, что их последствия и поныне сотрясают и раскачивают государственный корабль США.

Так или иначе, к началу нового столетия энтузиазма заметно поубавилось, и стали раздаваться голоса в пользу новой перестройки государства. То ли эксперимент пошел не так, то ли экспериментаторам не хватило времени, но приходилось с горечью констатировать: политическая модель федералистов – новая и непривычная для американцев – не оправдала ожиданий. По счастью, нашлись люди (и немало), имевшие собственные рецепты обновления республики. Томас Джефферсон мог по праву гордиться революционными преобразованиями в американской политике, которые он инициировал в ходе выборов 1800 года. Ему на смену пришел Эндрю Джексон, в 1820-х годах он подхватил эстафету и продолжил трудиться над политическим возрождением страны. Это было судьбоносное время: в ходе последовательных преобразований старая политическая модель мира умерла, и ее место заняла новая.

Предпосылки политического равновесия

Подводя итоги конца 80-х годов XVIII века, следует отметить, что политическая ситуация в стране отнюдь не выглядела безнадежной. Годы президентства Джорджа Вашингтона заложили мощную базу для объединения нации. Этот человек пользовался заслуженной славой национального героя, поэтому неудивительно, что коллегия выборщиков своим единодушным решением избрала бывшего главнокомандующего на пост президента. В апреле 1789 года в Нью-Йорке (временной столице государства) прошла торжественная церемония – Вашингтон был приведен к присяге и встал во главе молодой республики. Как показала жизнь, американцы не ошиблись с выбором: их избранник сумел снискать новому правительству авторитет и доверие народа. Человек трезвомыслящий и осторожный, Вашингтон хорошо знал о традиционном недоверии, которое американцы питают к любого рода власти. Однако ему хватало гибкости и проницательности, чтобы вовремя гасить опасные настроения в народной среде. Точно так же Вашингтон был осведомлен о политической разобщенности, царившей в обществе, и делал все возможное, дабы примирить конкурирующие интересы отдельных группировок.

Надо признать, что положение Джорджа Вашингтона изначально было очень непростым – как и у любого человека, рискнувшего занять президентский пост. Многие американцы с большой подозрительностью относились к институту президентской власти, имевшей явственный привкус монархической: уж слишком широким кругом полномочий облечен президент и слишком много у него возможностей для злоупотребления властью. Вашингтон отдавал себе отчет в этой опасности и на протяжении всей своей президентской карьеры стремился идентифицировать себя с Цинциннатом, героем древнеримской республики: он, де, тоже откликнулся на призыв своей страны и послужил ей в нелегкую годину, но не видит оснований трансформировать воинскую славу в политическую власть. Вашингтон с возмущением отверг нелепое, с его точки зрения, предложение Джона Адамса о том, чтобы по отношению к главе исполнительной власти использовали обращение "ваше высочество". С большой неохотой согласился Вашингтон остаться на второй президентский срок и по его окончании сразу же покинул коридоры власти. Причем, оставив свой пост, он не захотел занимать никакой другой деятельностью – распрощался с государственной службой и вернулся в виргинское имение в Маунт-Верноне, где и проживал до самой смерти.

Но даже находясь при исполнении обязанностей, Вашингтон не желал брать себе слишком широкие полномочия. Он сознательно ограничивал свою деятельность двумя основными направлениями: в качестве главы исполнительной власти – проводить в жизнь законы; и в качестве главнокомандующего – курировать федеральную армию и то, что сейчас мы бы назвали министерством иностранных дел. Все прочие дела он предоставил своим коллегам из правительства. Вашингтон мало вмешивался в деятельность Конгресса и лишь дважды прибег к праву вето. Принимая решения, он часто советовался с помощниками – госсекретарями, министрами и главным прокурором. Среди членов его кабинета присутствовали и южане, и северяне; все эти люди представляли широкий диапазон политических мнений, с которыми президент всегда был рад познакомиться. Вашингтон, как правило, вел себя корректно и осторожно: он приветствовал открытые политические дискуссии, но сам старался не выступать ни на чьей стороне.

Да, Вашингтон действительно был высокого мнения о себе и внес немалую лепту в создание мифов вокруг собственного имени. Но вместе с тем он являлся искренним патриотом: со всей серьезностью воспринимал предостережения относительно пределов власти и избегал неоправданной демонстрации силы. Он с пониманием относился к подозрительности сельского электората по отношению к новому порядку и своим поведением старался развеять его тревоги. Никто не смог бы обвинить Вашингтона в пренебрежении служебными обязанностями; он всегда рассматривал свое президентство прежде всего как свидетельство народного доверия, а только потом уже как прерогативу власти. Его спокойствие, осторожность и склонность к обдуманным решениям как нельзя лучше соответствовали текущему моменту. С какой стороны ни посмотри, следует признать: Вашингтон оказался нужным человеком, который своевременно появился на политическом небосклоне Америки.