Линидж

Необходимо отметить, что именно в этот период образовывались родственные объединения разного порядка. "Главным из них был линидж (англ. lineage, от лат. linea – линия, ряд), который состоял из группы близких родичей, четко прослеживавших между собой родство по материнской (матрилинейный линидж) или отцовской (патрилинейный линидж) линии. Собственность в таких объединениях хоть и была коллективной, но это была собственность семьи, принадлежавшая главе семьи, носила все признаки частной собственности, в том числе и главный её признак – умеренность и эффективность использования ресурсов" [15].

Пока родоплеменная община существовала, опиралась на материнскую собственность, община жила, соблюдая принцип достаточного воспроизводства материальных ресурсов. Численность рода регулировалась женской его частью, которая в силу более высокого статусного положения не зависела от несвоевременных сексуальных притязаний мужчин.

"Члены линиджа составляли костяк отдельных хозяйств и являлись, таким образом, ядром общины, занимавшей определённую территориально-хозяйственную единицу, при этом значительная часть членов всего рода были широко рассеяны по обширной территории и обитали в самых разных местах в самых разных ипостасях. Главной функцией линиджа был общий труд, и большинство коллективных работ велось на линиджной основе, а для выполнения некоторых трудоёмких "ударных" работ собирались близко живущие родственники" [15].

"В настоящее время показано, что при исходной материнской форме рода уже в раннепервобытном обществе возможны два основных варианта развития родового строя. Оба они связаны с местной парцелляцией производства и, соответственно, потребления. Зачаточно-парцеллярные ячейки, состоявшие из женщины с ее детьми и охотника-мужчины, могли иметь двоякий характер. В одних случаях таким мужчиной оказывался брат женщины, и возникала ячейка, называемая "материнской семьей". В других случаях им оказывался муж женщины, и возникала традиционализированная парная семья.

Зависело это от того, насколько отдалялись друг от друга взаимобрачные группы при полукочевом образе жизни: живя по соседству, супруги имели возможность встречаться, оставаясь в своих группах; чтобы не оказываться разобщенными большими расстояниями, они должны были селиться вместе. Первый вариант делал возможным, особенно в условиях перехода к оседлости, длительное сохранение материнского рода; второй обычно вел, особенно при длительном сохранении бродячего образа жизни, к смене материнского рода отцовским.

В обществах, где матрилинейность доминирует, линиджи, включающие здравствующих потомков родоначальницы – прародительницы по женской линии, представляют собой корпоративные группы, сообща владеющие имуществом. Брак либо вообще не заключается, либо организован так, чтобы лишить мужчину – реального отцовства детей женщины – всяких юридических прав и на неё, и на её потомство, и на её имущество. Женщина и её брачные или половые партнёры не имеют общей собственности и часто не ведут общего хозяйства, дети подчиняются брату (или братьям) матери, нередко он имеет юридический статус их отца. Очень многие властные функции в матрилинейных линиджных семьях осуществляются мужчинами – родственниками женщин, через которых прослеживается родство.

Так, например, общественный строй народа кхаси (штат Ассам, Индия) или народа мосо (Юго-Западный Китай) даже в современных условиях основан на матрилинейности. Как и родство, наследование идет только по женской линии, причем наследницей является младшая дочь, а не старшая; если она умирает при жизни матери, то ее место занимает следующая младшая дочь и так далее. За отсутствием дочерей имущество женщины переходит к младшей дочери сестры, которой в свою очередь наследует ее младшая дочь и так далее. После смерти матери остальные дочери приобретают право на долю в ее имуществе, но младшая дочь получает наибольшую долю, куда входят семейные драгоценности и родовой дом и земля" [15].

Матрилинейность народа мосо

"Это единственное место в Китае, где нет мужей и отцов. Любящие друг друга мужчины и женщины встречаются по ночам, а утром мужчины возвращаются к другим женщинам – своим матерям и сёстрам.

У всех есть свой круг обязанностей. Во главе семьи стоит старшая женщина рода, матриарх, ей принадлежит решающее слово во всех семейных делах, она распоряжается всеми финансами клана. Есть еще "хозяйка" семьи – она организует и отвечает за рутину, ежедневную жизнь. Это, как правило, самая способная из дочерей. Ее выбирают на семейном собрании – высказываются все, но окончательное решение принимает глава семьи и старший мужчина.

У мужчин народа мосо – своя важная функция: они отвечают за ритуалы, молятся о благополучии семьи, в общем, духовность – это по их части.

Язык передается из поколения в поколение, от матери-матриарха – детям.

В семье, состоящей из представителей трех поколений, старшая женщина рода – бесспорный авторитет.

Мужчина-мосо дом построит, дерево посадит и к рождению ребенка отношение иметь будет – но только до появления этого ребенка на свет. Мужчина никогда не покинет семью матери. Мужчина не занимается воспитанием своего ребенка, да и имя отца ребенку зачастую неизвестно. Но не спешите сетовать на недостаток мужского воспитания: оно есть. Воспитанием детей активно занимаются мужчины семьи – старейшины (деды по матери) и братья матери. Те самые, которые отвечают в семье за духовность.

Когда ребенку – мальчику или девочке – исполняется 13 лет, весь дружный клан мосо устраивает большой праздник в честь этого события. Раньше 13-летие было своеобразным совершеннолетием, которое означало, что ребенок теперь может вступать в приходящий брак. Теперь времена изменились, и в приходящий брак не вступают раньше 17 лет, но 13-летие по-прежнему осталось важной датой. Потому что после этой церемонии ребенок становится полноправным членом клана, к его голосу теперь будут прислушиваться все члены семьи" [16].

С переходом собственности под мужскую ответственность (механизм и причины будут рассмотрены ниже) социальная роль женщины значительно падала. Женская половина семьи теряла возможность регулировать численность семьи. Неизбежно вставал вопрос "Как обеспечивать "лишних" членов семьи?" Ответ на этот вопрос также будет рассмотрен ниже.

Необходимо помнить, что так называемый поздний матриархат есть не что иное, как состояние, фиксирующее глубинную историческую традицию, позволяющую затянуть естественный процесс гармоничного сосуществования человека и природы как можно дольше. Все его социальные установки выполняют одну задачу: как можно полнее устранить всякую возможность развития вообще. Для этой цели и нужны элементы группового брака: отец, не знающий своих детей, не будет стремиться их дополнительно обеспечить. Этому служит и квазиобщественная собственность: все принадлежит всем и ничего никому.

Судя по рассказам стариков и некоторых историков-краеведов, в Чувашии местами подобные отношения сохранялись до конца ХIX в. Почему именно в Чувашии почти до сегодняшнего дня сохранились с наименьшими потерями и изменениями традиции матрилинейного учёта родства, женский праздничный наряд (практически полностью соответствующий воинским доспехам евразийских амазонок) и сарматский язык, мы обсудим в главе "Чуваши – сарматское сословие?"

Как появились амазонки

Размещение дуально-родоплеменных образований по локальным территориям пропорционально их кормовым ресурса, для сообществ, ведущих кочевой образ жизни, промышляющих охотой, собирательством и скотоводством, приводило к тому, что занимаемая родоплеменным образованием единица территории на поверку оказывалась очень малозаселённой, в свою очередь увеличение плотности заселённости приводило к нехватке кормовых ресурсов.

Кроме того, в период действия производственных и половых табу мужская и женская группы одного племени жили раздельно, на известном расстоянии друг от друга, обособленные друг от друга и в быту. Они раздельно готовили пищу и раздельно питались. При вторжении на территорию такого родоплеменного сообщества инородного воинственного формирования у отдельно живущей части аборигенного племени могло не хватить ни сил, ни времени на организацию отпора врагу силами только мужчин. В итоге часть племени гибла, захватывалась или вынуждена была покидать ранее занимаемую территорию. Эволюционным ответом, следует предположить, была введена практика обязательной воинской подготовки для всех членов родоплеменного образования – мужчин и женщин – при сохранении действующих правил полового табу.

"Греческий географ и историк Страбон сообщает любопытные сведения о кавказских амазонках. Они жили у подошвы гор Северного Кавказа, обособленно от мужчин, занимались разведением скота, сеяли просо, растили сады, увлекались охотой. В свободное время занимались военными упражнениями, сами делали для себя шлемы, панцири и пояса из шкур диких зверей" [8].

В свободный от половых отношений период хозяйственной деятельности первобытное родоплеменное образование состояло из двух обособленных групп – мужской и женской, причём мужская группа учила военному искусству мальчиков-подростков, женская – девочек. Излишек продукта в позднепервобытном обществе позволял через специально назначенных мастеров-наставников на специальных базах уделять достаточное количество времени для подготовки из подрастающего поколения совершенных воинов, причём воспитание мужчин-воинов и женщин-воительниц велось в разных боевых стилях. В XXI в. трудно себе представить жизнь первобытного молодого человека или девушки. При этом специфика пастбищного скотоводства и раннего земледелия предполагает наличие большего количества свободного времени у подрастающего пастуха или земледельца как в мужской половине племени, так и в женской.

Надо помнить, что книг нет, телевизора нет, интернета нет. Есть учебный лук со стрелами, учебные дротики, мечи, щиты, метательные ножи, топорики, старшие наставники и дух соревнования, стремление быть первым среди равных.

В качестве иллюстрации утверждению приведём отрывок исследования Николая Немытова, который восстанавливает приёмы ведения рукопашного боя воительниц по многочисленным изображениям на вазах, посвящённых амазономахии – войны греков с амазонками.

"…Сразу следует указать, что женский рукопашный бой отличается от мужского. Одна из довольно веских причин: основное предназначение женщины, данное ей от рождения самой природой, – вынашивать плод, давать жизнь ребёнку и кормить его своим молоком в течение определённого времени. Поэтому женщине противопоказана силовая борьба, которая характерна для поединка мужчин. Хитрость и ловкость – основные принципы женского боя. Воительница не пойдёт в лобовую атаку, она уступит сопернику, чтобы провалить его удар или выпад и тут же проведёт мгновенное ответное действие.

Да, амазонки были страшной силой, однако они не забывали об основной своей функции – продолжать свой род. Убив определённое количество врагов, воительница имела право выбирать себе мужа, равного по ратному мастерству даже из стана противника. Потомство должно быть жизнеспособным. Иначе говоря, женский бой – это проявление женского коварства на физическом уровне. В русских былинах о богатырях сказано:

Ещё эта поленичища удалая

Ай весьма была она да зла-догадлива

И учёна была бороться на одной ручке…

Поленицы – амазонки из славянских преданий. Они смело выходили в поле на поединок с богатырями, и не каждый мог противостоять им. Так, например, в былине "Илья Муромец и дочь его" ни Алёша Попович, ни Добрыня Никитич не рискнули выступить против поленицы. Поэтому на бой с ней выступает Илья Муромец. Для нас важна "зла-догадливость" воительницы, то есть её коварство.

Наиболее точное изображение ведения боя с амазонками есть в энциклопедии Виталия Гладкого "Древний мир":

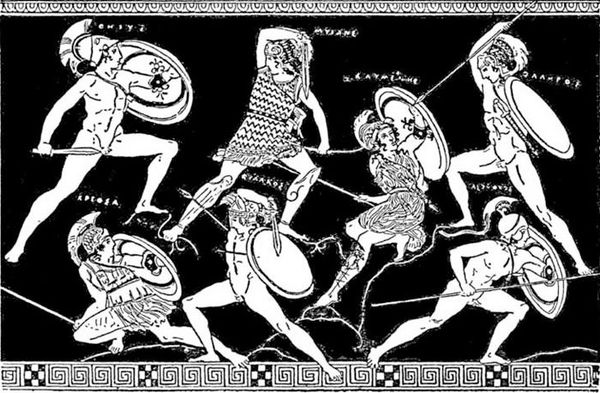

Рис. 17. Битва с амазонками. (Рисунок на вазе.).

Три воительницы сражаются с тремя греческими бойцами. Ещё мгновение и амазонки, упавшие от бессилия едва ли не на колени, падут под смертельными ударами греков. Чтобы понять происходящее, разберём каждую позицию по отдельности.

Первая пара в левом верхнем углу. Женщина отступает назад, поворачивая корпус тела правым боком к противнику, замахивается мечом, открывая под удар печень. Воин целится именно туда, его меч идёт снизу. Перед ним возникает проблема: в развёрнутый корпус воительницы попасть сложнее и до отступившего противника надо либо дотянуться, либо сделать удар с шагом. Амазонка раскрылась, под её отчаянный удар сверху можно подставить щит, а открытый её бок совсем рядом, и воин делает прямой выпад с шагом правой ногой. Действия амазонки: она переносит центр тяжести на отставленную ногу, двигаясь корпусом навстречу удару с поворотом на 180 градусов, одновременно правая вооружённая рука производит скользящий блок руке противника. Таким образом, женщина оказывается грудью у левого плеча воина, её оружие у его открытого живота, так как щит слева, а правая вооружённая рука грека вытянута вперед, в тщетной попытке достать врага.

Вторая пара в правом верхнем углу. Здесь положение амазонки кажется критическим, но это только на первый взгляд. Она в глубоком приседе и противник атакует её копьём сверху, вкладывая в удар всю свою мощь. На самом деле воительница в такой стойке подобна сжатой пружине. Она разворачивается корпусом, подставляя под копьё щит, занося левую ногу по дуге вперёд, и одновременно встаёт, нанося щитом встречный удар в голову и грудь врага, её оружие беспрепятственно поражает открытый живот грека. Сражённый воин по инерции собственного удара копьём скользит по щиту воительницы и отлетает от неё влево. Позиция сама по себе непростая, поэтому мы рассмотрим ещё пару вариантов контратаки и постараемся доказать их нерациональность.

Здесь заманчивая перспектива подсечь опорную ногу грека своей, как это делают в карате-до, однако тогда тело врага упадет на воительницу, произойдёт заминка, которая в бою может стоить жизни.

Другой вариант – разворот через правое плечо, прикрываясь щитом от удара копья. Это удобно, только тогда амазонка повернётся спиной к противнику, потеряет его на некоторое время из вида, что очень опасно в сложившейся ситуации.

Оба рассмотренных варианта можно спокойно отвергнуть, как неперспективные.

Последняя пара внизу. Воительница в глубоком седее, воин совсем раскрылся в горячке боя, и его нетрудно поймать. Амазонка перемещается с одной ноги на другую, прикрываясь щитом, и оказывается справа от противника у открытого живота или подрезает ему жилы с внутренней стороны правого бедра.

Следует указать на ещё одну особенность женского стиля, показанную на рисунке с вазы. Во всех трёх случаях вооруженная рука воительницы скрыта от противника: в первом варианте за головой, в последующих двух за бедром. Это визуальный эффект, который в рукопашном бою играет немалую роль. Женщинам свойственно прятать ударную руку, что нападающий мужчина принимает за испуг, податливость и, продолжая атаку, нарывается на встречный удар.

Таким образом, картина явного превосходства греков оборачивается их гибелью. Надо непременно заметить, что в данных оборонительных стойках боец находится доли секунды при переходе из одного атакующего движения к другому и воздать должное мастерству художника, запечатлевшего это мгновенное положение. Лукавый грек убил двух зайцев: показал триумф своих воинов и не соврал, показав приёмы боя амазонок. А возможно художник был талантливым рабом из союзного амазонкам племени и знал, что рисует [10].

Попробуем представить себе, как жил социум амазонок, временно откочевавший от родных семейных территорий, с учётом утверждений античных источников о том, что одно из целеполаганий жизни каждой воительницы – приобрести право продолжить славный род своей праматери через победы в бою, по некоторым сведениям, над тремя врагами, надо полагать, мужчинами, причём не из-за угла, не спящих, не детей, не стариков, а воинов. Для этого ей самой нужно быть совершенным воином.

Что такое совершенный воин? Это физическая подготовка с детства, формирующая характерную для воина структуру мышечного волокна и скелета; это рефлексы и инстинкты, позволяющие видеть и слышать невидимое и не слышимое для обычного человека; это знание воинских приёмов и безупречное владение оружием, закалённость воинского духа в реальных боях.

Можно допустить на основе знания закономерностей развития человеческого организма, что наставники амазонок начинали обучать девочек непосредственно воинскому искусству не ранее одиннадцати лет, а до этого будущей амазонке "ставились мозги" через сказки, легенды, заповеди и молитвы. С четырнадцати лет после полового созревания юная амазонка начинала участвовать в реальных боях, но ещё без права вступать в единоличные схватки, к восемнадцати – двадцати годам она становилась совершенным воином, одерживала победы более чем над тремя врагами и приобретала право выбрав себе мужчину уйти к нему или вернуться в свою (линиджную) семью с ребёнком и уйти от ратных дел.

Как обеспечивался такой образ жизни практически всем членам социума амазонок?

Логично допустить, что амазонки жили в небольших, строго структурированных, военизированных поселениях в виде засечных острогов, небольших крепостей, локализованных на границах родственных родоплеменных территорий, основной задачей которых было воспитание женщин-воительниц, в нужный момент объединяемых в необходимые по численности воинские подразделения.