12 мая войсковому штабу было подчинено 14 самостоятельных отрядов: полковника Туроверова в Таганрогском округе, полковника Алферова в Верхне-Донском округе, генерала Мамонтова во 2-м Донском округе, есаула Веденеева в Усть-Медведицком, войскового старшины Старикова у Суворовской станицы, полковника Абрамовича в 1-м Донском округе, войскового старшины Мартынова и полковника Тапилина в районе слобод Орловки и Мартыновки 1-го Донского округа, полковника Епихова и полковника Киреева в Задонском районе Черкасского и Сальского округов, генерала Быкадорова и полковника Толоконникова в Ростовском округе, полковника 3убова в Ростове и генерала Фицхелаурова у Новочеркасска. Только с некоторыми ближайшими к Новочеркасску отрядами была телеграфная или телефонная связь, об остальных известия получались донесениями с конными людьми, прорывавшимися сквозь занятые большевиками районы. Телеграфа было всего 340 верст и 100 аппаратов, телефона - 400 верст и 80 аппаратов, кроме того, работало 9 автомобилей и 8 мотоциклеток.

К 1 июня командующему армией удалось связать мелкие отряды в более крупные соединения, и в управлении его находилось уже всего шесть групп: полковника Алферова - на севере Дона, генерала Мамонтова - под Царицыным, полковника Быкадорова - под Батайском, полковника Киреева - под Великокняжеской, генерала Фицхелаурова - в Донецком районе и генерала Семенова - в Ростове. Все эти группы были связаны с новочеркасским телеграфом (по большей части с аппаратами Юза) и телефоном. Кроме того, работало три радиостанции: в Новочеркасске, Каменской и Мечетинской. Все это имущество было отбито у большевиков.

К июлю командующий армией влил отряд полковника Киреева в отряд полковника Быкадорова и сократил число отдельно действующих частей до пяти. В августе месяце необходимость отражать прорыв в северо-восточной части Дона заставила создать шестой отряд полковника Тапилина. В это время все Войско было опутано сетью телеграфов и телефонов, и не только с каждым отрядом, но и с каждою дивизиею, полком и отдельною сотнею можно было разговаривать из соответствующего штаба и из Новочеркасска. Всего было 1750 верст телеграфного провода при 240 аппаратах, 1200 верст телефона при 300 аппаратах, 25 автомобилей, 15 мотоциклеток и 6 радиостанций.

Командующий армией приступил к постепенной реорганизации отрядной системы в общеармейскую. К этому времени 25 возрастов казаков было мобилизовано, а всего под ружьем находилось 27 тысяч пехоты, 30 тысяч конницы, 175 орудий, 610 пулеметов, 20 самолетов и 4 бронированных поезда, не считая Молодой, постоянной армии. В августе месяце по приказу атамана командующий армией постепенно заканчивал реорганизацию мобилизованных частей. Станичные полки сводились по нескольку в один, образуя номерные пешие полки двух- и трехбатальонного состава по тысяче штыков в батальоне при 8 пулеметах на батальон, конные полки были сведены в шестисотенные полки, по 16 рядов во взводе при 8 пулеметах на полк, орудия были выделены из состава полков, сведены в 4-орудийные пешие и конные батареи. Пешие полки были сведены в бригады и дивизии, конные полки тоже составили бригады и дивизии, к ним приданы артиллерийские четырехбатарейные бригады и двухбатарейные дивизионы. Дивизии сведены в корпуса, которые поставлены на четырех фронтах; Северном - для наступления на Воронежскую губернию, Северо-Восточном - для обороны балашовского направления между Урюпинской и Усть-Медведицкой станицами, Восточном - у Царицына и Юго-Восточном - у станицы Великокняжеской.

К этому же времени почти было закончено формирование постоянной армии из молодых казаков 19– и 20-летнего возраста. Эта молодежь, не бывшая на русско-германской войне, не усталая, не развращенная большевистской пропагандой, не знавшая ни комитетов, ни комиссаров, была собрана в трех лагерях - Персиановском, Власовском и Каменском - и составила 2 пехотных бригады, пластунскую и стрелковую, 3 конных дивизии, саперный батальон и технические части, а также легкую, конную и тяжелую артиллерию. Части эти были нормального российского штата, имели казенных лошадей и все казенное обмундирование и снаряжение от Войска, штатный обоз, были воспитаны, муштрованы и обучены по старым русским уставам и составляли гордость Войска Донского. Когда при открытии Войскового Круга члены Круга и население Новочеркасска первый раз увидали эти части на церковном параде, слезы умиления текли по лицам старых казаков. Былая, славная армия, армия 1914 года возродилась в лице этих бравых юношей, отлично кормленных, развитых гимнастикой, прекрасно выправленных, бодро маршировавших по площади в новой щегольски пригнанной одежде. Умиленный Круг потребовал отдачи об этом приказа, который был составлен председателем Круга в следующих выражениях:

"Донские орлята! 16 августа на Соборной площади своей столицы у памятника народного героя - Ермака Тимофеевича - члены Большого войскового Круга видели вас на параде.

Слезы гордости и бесконечной радости блестели у ваших дедов и отцов, когда вы стройными и мощными колоннами проходили мимо войсковых регалий и старых боевых знамен - немых свидетелей былых подвигов и славы казачьей.

Только два с половиной месяца прошло с тех пор, как вы слетелись с вольных хуторов и станиц на службу Тихому Дону. Но успела уже вырасти за это короткое время из вас молодая и сильная армия.

Крепкое казачье спасибо, родные, шлет вам Большой войсковой Круг за вашу службу.

Бог в помощь вам и на будущее время.

Разъедутся члены Круга по всему Войску Донскому и разнесут по всем уголкам горделивую весть о том, что не погиб еще наш седой Дон, так как есть у него молодые орлы, которые смогут сберечь его честь и седую славу…"

26 августа донской атаман представил Большому войсковому Кругу всю Молодую армию, собранную под Новочеркасском в Персиановском лагере. Всего было 7 батальонов, 33 сотни спешенных казаков, 6 батарей без запряжек (одна прислуга), 16 конных сотен, одна мортирная батарея и 5 аэропланов. Этот парад произвел неизгладимое впечатление на членов Круга. По окончании парада головные взводы всех частей были вызваны перед середину фронта. Составилась внушительная колонна. К ней подошел председатель Круга В. А. Харламов, окруженный членами, и сказал следующую, вылившуюся из сердца речь:

- Большой войсковой Круг Всевеликого войска Донского рад видеть свою родную армию.

Привет вам, молодые донские орлы, от Тихого Дона сверху донизу и снизу доверху.

Вы призваны на защиту Дона, его прав и вольностей. Мы, казаки, ни на кого не нападали; на нас напали предатели, погубившие могучую русскую армию и нашу родину.

Дон всколыхнулся, взволновался, грудью встал на защиту своего существования, своих прав, своего достояния. Но отстоять свое существование, свои права и достояние может только тот народ, то государство или область, который имеет сильную армию.

Армия сильна железной дисциплиной. Революционной дисциплины нет - есть одна дисциплина. Она требует точного, неуклонного, немедленного и безоговорочного исполнения приказов начальства. Воля начальства - закон для каждого: от генерала до казака.

Одна мысль, одна воля должны направлять и двигать армию. Никаких комитетов, никаких комиссаров в ней не должно быть. Армия сильна, когда она не занимается политикой. Политика - дело избранников населения и правительства. Помните, что на страже интересов армии и населения должны стоять его избранники.

Армия сильна, когда между начальством и подчиненными существует полное единодушие, когда она составляет одну семью, проникнутую духом чести и рыцарства.

Я убежден, что такую сильную армию Большой войсковой Круг видит в вас. Донские орлы! Передайте вашим братьям по оружию, что Большой войсковой Круг гордится своей армией. Круг убежден, что в ней он имеет могучую, неодолимую силу, грозную для всех врагов Дона, и что долг свой перед родным краем и родиной армия выполнит до конца.

В честь Донской армии и ее вождей - дружное могучее "ура"! Объявляю Донской армии постановление Большого войскового Круга о производстве донского атамана генерал-майора Краснова в чин генерала от кавалерии…

Громовое "ура" раздалось по полю. Однако враги атамана не дремали и тут. Они здесь же, на персиановском военном поле, среди членов Круга стали говорить, что парад - это пускание пыли в глаза Кругу. Молодые казаки умеют только маршировать с носка под музыку и совершенно не готовы для боя. Члены военной комиссии попросили показать тактическое учение пехоты и конницы. Для этого был вызван 3-й стрелковый полк из крестьян Донского войска, который на глазах Круга произвел примерное наступление, потом произвела конное учение сотня 1-го Донского казачьего полка. Члены Круга в полной мере были удовлетворены виденным. Но злые языки не унимались.

- Вот посмотрите, - говорили они, - что армия эта никуда не годится. В бою она побежит перед большевиками. Армию надо учить на войне, а не в учебных лагерях.

Но не прошло и недели после парада, как телеграф принес известие о громкой победе 1-й пластунской бригады и 2-й Донской казачьей дивизии над большевиками в Чирском районе. Части Молодой армии наступали как на параде, не ложась, неся винтовки на ремне, противник бежал перед ними, а когда они залегли и открыли меткий огонь по врагу, то сильные позиции красных были ими покинуты. Молодая армия получила боевое крещение и показала, чего она стоит.

"Впечатление от всего виденного на параде, - пишет Г. Щепкин, - незабываемое… Члены Круга были поражены, ослеплены таким результатом 3-месячной работы, и их "ура" долго слышалось из поезда при возвращении в Новочеркасск".

Ввиду того, что почти все станицы Войска Донского расположены по реке Дон и в летнее время река Дон является такою же важною артерией, как и железнодорожные пути, атаман одновременно с постройкою броневых поездов был озабочен и созданием речной флотилии. Часть пассажирских пароходов была приведена в боевое положение, на них поставлены полевые орудия на вращающихся платформах и установлены пулеметы. Было положено начало боевому флоту. К зиме 1918 года в Донском флоте было восемь судов: яхта "Пернач", бывшая океанская яхта великого князя "Тамара", речные пароходы "Донец", "Кубанец", "Цымла", "Вольный казак" и "Новочеркасск" и морские пароходы "Христофор" и "Сосиэте". Речные пароходы несколько раз совершали боевые плавания по Дону, очищая от большевиков захватываемые ими станицы, особенно Цымлянскую и Нижне-Курмоярскую, а пароходы "Христофор" и "Сосиэте" плавали в порты Румынии и Крыма и доставили оттуда для Донской армии 12 шестидюймовых морских длинных пушек Канэ, которые были установлены на изготовленные в Ростове броневые поезда, 4 мелких орудия Канэ, 100 пулеметов, 9 аэропланов, 500 тысяч ружейных патронов и 10 тысяч снарядов. Для подготовки личного состава Донского флота был устроен в городе Таганроге флотский береговой батальон.

К зиме 1918 года Донская армия и флот приняли стройную организацию, были снабжены всем необходимым, закалены в постоянных боях с неприятелем и были готовы к наступлению совместно с союзниками и Добровольческой армией на Москву для спасения России.

Армия имела к этому времени 1282 офицера, 31300 бойцов на фронте, 779 пушек и 267 пулеметов и, кроме того, Молодую армию в составе 20 тысяч бойцов. Технические средства армии состояли из 68 самолетов, 14 броневых поездов, 3 броневых автомобилей, химического взвода, имевшего 257 баллонов с удушливыми газами и 15 тысяч дымовых шашек, 450 самокатов, более 3 тысяч верст телеграфного и телефонного кабеля и с лишком 2 тысячи аппаратов. Донская армия руководствовалась своими строевыми уставами и наставлениями, в достаточном количестве напечатанными в Новочеркасске и представляющими из себя исправленные и дополненные по опыту русско-германской войны уставы и наставления Российской императорской армии.

Войско Донское имело свой Донской кадетский императора Александра III корпус на 622 кадета, с приготовительным пансионом для малолетних на 40 сирот; Новочеркасское казачье военное училище с отделениями: пластунским (пехотным), казачьим (кавалерийским), артиллерийским и инженерным; Донскую офицерскую школу с такими же отделениями; самолетную школу и военно-фельдшерские курсы.

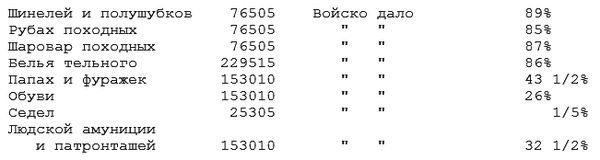

Артиллерийским, инженерным и интендантским довольствием Донское войско снабжалось сначала исключительно ввозом из Украины, но постепенно все снабжение ставилось самостоятельно. Достаточно сказать, что потребность Войска выражалась в следующих цифрах:

Для этой цели войсковое интендантство организовало суконную фабрику с производством 500 аршин сукна шинельного и рубашечного в месяц и поставило на работы все военно-ремесленные школы. С весны 1919 года Донская армия должна была совершенно выйти из-под иностранной опеки, но обстоятельства сложились иначе. Нужно внимательно проследить за ходом боевых операций на Дону для того, чтобы вполне уяснить, почему Войско Донское, так успешно развивавшееся до прихода союзников на юг России, погибло, как только слилось с Добровольческой армией.

Историю борьбы донцов с большевиками можно разделить на следующие три периода.

Период первый - народная война казачьей народной армии против разбойничьих шаек большевиков - красной гвардии.

Период второй - народная война казачьей народной армии против красной рабоче-крестьянской народной армии за целость своих станиц.

Период третий - классовая война Добровольческой армии, в которую влились, как части, казачьи армии, против рабоче-крестьянской красной армии.

Первые два периода были при косвенной помощи германцев, последний - под руководством и при материальном участии союзников - французов и англичан.

Глава VIII

Постепенное очищение войска Донского от большевиков. Соединение восставших казаков на севере с южными округами образование единого фронта. Движение за пределы войска. Необходимость посторонней поддержки

Немедленно по овладении Новочеркасском полковник Денисов, произведенный "Кругом спасения Дона" в генерал-майоры, решил для окончательного закрепления за собою Новочеркасска овладеть городом Александро-Грушевским, куда отступили красные войска. Эта операция была поручена Северной группе войск под начальством генерал-майора Фицхелаурова.

28 апреля генерал Фицхелауров с боем занял город, а вслед за тем своими конными частями очистил весь Угольный район и призвал рабочих к мирной работе.

Одновременно в Донском округе, на реке Белой Калитве, 25 апреля самостоятельный станичный Ермаковско-Екатерининский отряд разбил красногвардейский эшелон и отнял целый поезд с боевыми припасами (около 5 тысяч артиллерийских снарядов и 600 тысяч ружейных патронов), и тогда же пришло известие о крупной победе казаков Мигулинской станицы над большевиками, где тоже была взята значительная добыча.

Все это заставило только что назначенного командующим армией молодого и решительного генерала Денисова спешить для соединения с восставшими казаками и развить действия на север и северо-восток.

Генералу Фицхелаурову было приказано начать наступление к станице Каменской, по овладении которой повернуть на восток и стремиться к соединению с восставшими казаками 2-го Донского округа, ведшими упорные бои у Нижне-Чирской станицы.

В отряде генерала Фицхелаурова насчитывалось 9 тысяч пехоты и конницы при 11 орудиях и 36 пулеметах.

Между 15 и 19 мая генерал Фицхелауров выбил сильный отряд "товарища" Щаденко из Морозовской станицы, заставил его отойти к станции Суровикино и начал наступление на Суровикино. Отходящие вдоль железной дороги к Царицыну части Щаденко напали с тыла на части генерала Мамонтова и поставили его в очень тяжелое положение, принудив бороться на два фронта. Были дни, когда положение генерала Мамонтова, имевшего очень мало патронов, было критическим. Казаки мамонтовской группы уже готовы были призвать на помощь немцев, но донской атаман не разрешил им этого, убедивши, что они сами справятся с большевиками.

1 июня войска генерала Фицхелаурова и генерала Мамонтова совместными усилиями овладели станцией Суровикино и принудили Щаденко бросить железную дорогу и грунтовыми путями отойти к станции Чир.

Это была первая победа донцов, имевшая стратегическое значение. Благодаря уничтожению отряда Щаденко казаки Верхне-Донского, Донецкого и 2-го Донского округов объединились с казаками южных округов, и таким образом из десяти округов восемь получили единое командование, да и с боровшимися на севере Войска Донского в Хоперском и Усть-Медведицком:

округах отрядами была установлена связь. Главное было достигнуто. Командующий армией приступил к систематической очистке станиц и слобод от красной гвардии.

Здесь ему и донскому атаману пришлось столкнуться с местным казачьим патриотизмом. В некоторых казачьих частях были митинги и выносились резолюции о том, что сражаться надо только за станицы своего округа и не переходить его границ. Многие окружные атаманы, атаманы станиц и даже просто коменданты станций и пристаней самовольно выносили постановления о невывозе из пределов станиц хлеба, реквизировали проходящие через них грузы. Большевистский яд крепко впитался в их натуру, и Дону грозила опасность расколоться на части и погибнуть во взаимной вражде. Атаман суровыми мерами расправился с митинговавшими полками, предал полевому суду самовольцев - эти меры, с одной стороны, с другой - благородный порыв некоторых полков, например, Гундоровского и Егорлыцкого, которые по первому приказу выступили за пределы своих округов и пошли отстаивать Войско, а не свои станицы, вернуло армию к порядку. Эти случаи заставили спешить атамана с постепенным уничтожением станичных дружин и заменой их номерными полками, где местный патриотизм был бы сглажен и заменен патриотизмом общевойсковым. Эти случаи показали атаману, как нужно быть осторожным при подготовке армии к походу за пределы Войска.

Наступление донских частей на север и восток продолжалось. Генералу Фицхелаурову скоро удалось связаться с полковником Алферовым, который еще 14 мая, собравши казаков подле Зотовской станицы, начал успешную борьбу против красной гвардии. В Хоперском округе ничего не знали ни об освобождении Новочеркасска, ни об избрании атамана. Почти одновременно и генерал Мамонтов вошел в связь с отрядами полковников Старикова и Секретева, очищавших от большевиков Усть-Медведицкий округ.

К концу мая все Войско Донское представляло единый фронт, подчиненный командующему армией и атаману и имеющий своею базой Новочеркасск и Украину. Отделу снабжения надо было лихорадочно работать, чтобы укрепить этот фронт оружием и средствами борьбы и не дать храбрецам дойти до отчаяния.