"Убрусцом по выям"

Все происходило так. Устанавливались декорации, появлялись в сопровождении халдеев отроки, связанные между собой "убрусцом по выям" - полотенцем за шеи. Они отказывались поклониться золотому тельцу. Халдеи вводили их в печь. Там, скрытые ширмами, они начинали петь, им отвечал хор. Потом раздавался гром, спускалась фигура ангела - халдеи падали на землю…

Таков был, условно говоря, сценарий. О нем рассказывали современники, о нем свидетельствовали документы, но в подробности они не вдавались. Что же это было? Театрализованный концерт? Но в том-то и дело, что расходы на "пещное действо" не ограничивали реквизитом. Существовала и иная статья расходов - постановка. Совсем как пьесы в наши дни, "пещное действо" при царском дворе ставил каждый раз другой постановщик и в зависимости от удачного замысла его ожидала большая или меньшая награда.

Славился своими постановками дьяк Пятой Филатов, тот самый, что жил на своем дворе "в Златоустом переулке на белых землях", около Чистых, а тогда Поганого, прудов. Славился певчий дьяк Юшка Букин, отмечались в двадцатых годах и другие. Главный постановщик занимался всем "пещным действом" - не музыкой. Рядом с ним был своего рода педагог. Он разучивал отдельные голосовые партии. Еще один работал с хором. Певческие партии принадлежали отрокам, отсюда и педагог занимался "отроческим учением". Особой сложностью отличалась партия хора, а вот о халдеях не говорилось ничего. Петь они наверняка не пели.

Откуда они брались? Откуда брались постановщики, довольно ясно - это опытные, известные своими голосами певчие из царского хора. Как правило, баритоны. Этот голос особенно ценился в Древней Руси, считался самым "устойчивым". Его обладателям уже по одному этому легче было дойти до первенствующего положения в хоре, стать так называемыми уставщиками. Отроки тоже были из хора - дискант, баритон и бас. Халдеев мне пришлось искать много дольше, сравнивать, сопоставлять документы.

С одним именем - а по молодости их иначе и не звали - слишком легко ошибиться! И все-таки, в конце концов, можно было и здесь сказать без колебаний: их роли отдавались певчим.

Значит, церковные певчие, в скоморошьих костюмах, не поющие и тем не менее поощряемые "за искусство". Оставалось единственное предположение - передо мной была актерская игра. Впрочем, какое там предположение! Документы год за годом говорили о традиции, если не сказать - рутине, привычном театральном обиходе. Ради этого тем более стоило искать халдеев.

Были они певчими дьяками

Богослужения, обедни, заутрени, всенощные, каждодневные и праздничные, крестины, отпевания, свадьбы - сложный и однообразный ритуал церкви. И всегда рядом певчие, без них не могло обойтись ничто. А кроме? Что у них было кроме и кем, в конце концов, они сами были?

Алые штаны, разноцветные кафтаны - на заячьем меху с серебряными пуговицами, на беличьем с позолоченными, высокие суконные шапки, отороченные бобром, суконные рукавицы с песцом, сапоги сафьяновые желтые, зеленые, красные - трудно себе представить наряд ярче, праздничнее. Расходные книги учитывали каждую мелочь (пуговиц могло быть по шести - не больше!), благо вся одежда царских певчих была казенной. Иначе разве "собьешься" на все "перемены" платья, которые им полагались. Переодеваться надо было часто, по разным поводам, в зависимости от того, где и с чем приходилось выступать. Даже в цветистом царском поезде на улицах Москвы таких щеголей нельзя было не заметить - иностранные путешественники единодушны в своих восторгах. А к тому еще сбруя с серебряным набором (это уже свое!), шитые разукрашенные седла, холеные кони. Да разве дело только во внешнем виде!

Конечно, трудно все это совместить с застылым полумраком церковных стояний, покаянными словами псалмов, но богато наряжать можно было и челядь - простых слуг. Только разве можно царских певчих сравнивать со слугами. Не каждый на Руси тех лет имел право на крепостных, но за певчими оно признавалось безоговорочно. Что там! Посадским людям - дворянам делало честь оказаться среди певчих дьяков: та же царская служба, только особо почетная, ценимая. Так и выходили на защиту Москвы государев певчий дьяк, "славный" баритон Роман Левонтьев с пищалью, а рядом "человек" его Ромашко Осипов с рогатиной или "великий умелец" пения Иван Микифоров, тоже с холопом и тоже с огнестрельным оружием.

Причина? Историки прошлого столетия видели ее в благочестии московских царей, их приверженности к церкви. Положим. Но почему же тогда не патриаршие певчие признавались законодателями в певческих делах, не им принадлежало первое место даже на совместных выступлениях, но всегда царскому хору? Ни церковь, ни патриарх ему не указ - напротив. Всей своей огромной силой церковь противостояла новшествам, зато царский хор неизменно отзывался на каждое из них. Первый профессиональный коллектив - как иначе назовешь людей, чьей единственной профессией становилось искусство! - естественно, интересовался ими.

Появлялись и совершенствовались в эти годы в Европе многие музыкальные инструменты, певчие сразу начинали петь в сопровождении каждого из них. Образовывались музыкальные ансамбли, будущие симфонические оркестры, - певчие выступали с ними. Обычно в первой половине века это было несколько тромбонов, литавры, "скрипотчики" и орган. И еще они сочиняли музыку. Недаром первые русские композиторы, чьи имена дошли до наших дней, были из их числа - Михайло Сифов, Дьяковский, Василий Титов. Тем более их делом стало введение партесного пения - многоголосного, зафиксированного в записи при помощи нотного стана. Ему учили специально выписанные с Украины учителя, а вот борьбу за него предстояло выдержать царскому хору.

Уж на что воспитаны были в чинопочитании дьяки - высшие чиновники царских приказов, но и тех хватило на то, чтобы ни много ни мало запереть ворота своих домов перед царскими певчими, которые специально посылались царем петь по-новому. Придуманная для строптивых мера наказания оказалась вполне ощутимой - царским указом дьякам было запрещено… брать взятки. Так и говорилось в Указе 1677 года: "Учинили то дуростию своею не гораздо, и такого бесстрашия никогда не бывало, что ево государевых певчих дьяков, которые от него, великого государя, славить ездят, на дворы к себе не пущать, и за такую их дерзость и бесстрашие быть им в приказах бескорыстно, и никаких почестей и поминков ни у кого ничево и ни от каких дел не имать. И буде кто, чрез сей его государев указ, объявится в самом малом взятии или корысти, и им за то быти в наказании".

Что ж, и музыка, если она была новой, могла оказаться опасной!

Сто восемьдесят певцов - много, не говоря о том, что дворцовые церкви, кроме соборов, не отличались вместительностью. Но как раз столько певчих насчитывал во второй половине века царский хор - около пятидесяти певчих дьяков и вспомогательный состав, годами служивший без окладов, в надежде на освобождающиеся штатные места. Для этих певцов дело обходилось поденным кормом: день пел - за день получил. Но что из того, что не было окладов, - ни дисциплина, ни требования к певчим от этого не снижались. Вот из их-то числа и выбирались халдеи, каждый год другие.

Халдеем надо родиться

Случайно сохранившиеся, хоть и в позднейших редакциях, тексты. По счастью, не песнопений, а диалогов. Диалогов халдеев.

- Товарищ!

- Чево?

- Эти дети царевы?

- Царевы.

- Нашего царя не слушают?

- Не слушают.

- А златому тельцу не поклоняются?

- Не поклоняются.

- А мы вскинем их в печь?

- И начнем их жечь!

Сомневаться было трудно. Да, актерская игра. Именно она была тем искусством, за которое так ценили халдеев. Таким по смыслу был вступительный разговор халдеев. В остальном все зависело от постановщика и исполнителей - шутка, соленое словцо, прибаутки, смешные препирательства, мимика, жесты, действие. Халдеи должны были успевать делать все: заталкивать отроков в печь, на что те не слишком охотно соглашались, жечь на таганах траву с прибаутками, чтоб горела поярче, а в печи было пожарче, без устали комментировать то, что происходило в печи, - никакое благолепное пение не служило им помехой, - изображать ужас от грома и оценивать чудесное спасение отроков.

Певчие в роли халдеев должны были играть царских слуг в чем-то на манер скоморохов - и все же иначе. По образу, как бы мы сказали сегодня, они представляли двух мужиков, хитроватых, ленивых и никогда не теряющих насмешливого отношения к происходящему, касалось ли дело их хозяина - язычника Навуходоносора, праведных пророков или небесного знамения. "Чего стали - поворачивайся! Не имет вас ни огонь, ни полымя". Ну а скомороший костюм давал исполнителям большую свободу в поступках и особенно в словах.

Был театр, но было и другое, что по-настоящему можно, пожалуй, понять только с отдаления наших лет. Смех халдеев снимал торжественность религиозного представления. В нем начинала пробиваться ирония над верой. И многие десятилетия существовавшему "пещному действу" все же в конце концов пришлось за это поплатиться.

Церковники консервативного толка, успевшие ненадолго перехватить власть при вступлении на престол подростка Федора Алексеевича, добились своего. Закрылась существовавшая со времен Бориса Годунова Потешная палата, были свезены на один из подсобных "рабочих" дворов декорации, реквизит, красавцы-органы, запрещены спектакли, инструментальная музыка и… "пещное действо". Для церковных судей оно не отличалось по своему смыслу ото всех враждебных церкви новинок в искусстве. Шли 1670-е годы.

Конец? Нет, в том-то и дело, что своеобразно, неожиданно, но эстафета продолжалась. Несколько лет назад мне пришлось просматривать придворный календарь последних лет жизни Петра I - коротенькие заметки на каждый день, чем занимался Петр. Я искала художников, вместо них записи раз за разом называли певчих. 1720 год: 17 марта - "его величество пел с певчим партесное", 18 марта - "пел со своими певчими концерт", 21 апреля - "был у певчих и уставщика", 4 июля - "был у певчева Андрея Нижегородца", 18 августа - "был у певчева Силы Беляева", 29 сентября - "у певчева Черка", потом именины, крестины детей, смерти самих певчих… И так месяц за месяцем.

Судьба календаря была необычной. По непонятной причине он вместо дворцовых архивов попал в частные руки, переходил из коллекции в коллекцию, пока в составе одной из них не оказался в Отделе рукописей Ленинградской Публичной библиотеки. Поэтому, повидимому, ему не довелось попасться на глаза музыковедам. Личная, тесная связь Петра с певчими ускользнула от историков.

Известно, что Петр I обладал неплохим, хорошо обработанным голосом, пел и разбирался в пении. Но за его дружбой с придворными певчими стояло не только это. Едва ли не большее значение имело участие в праздничных аллегориях, публичных зрелищах, где именно они исполняли драматические роли, как тогда было принято, мифологических существ. А знаменитые празднества Всешутейшего и Всепьянейшего собора, где дикий запойный разгул мешался с сознательной острой пародией на церковь и ее обряды, чтобы заставить зрителя усомниться в их силе и незыблемости! Главные роли - античных божеств - и здесь принадлежали тем же певчим. С Конона Зотова, как его ласково называли, "малого Бахуса", и вовсе был написан по царскому указу портрет - на память, уж очень он нравился в этой роли современникам.

Но к тому времени это была уже традиция, вековая, привычная, слившаяся с русской жизнью, традиция народного сатирического театра для всех. И если у ее истоков халдеям доставались лучшие кафтаны, что ж - теперь-то я знала! - они их заслужили.

Боярыня Морозова

Как странно Вы спросили: нравится ли мне суриковская "Боярыня Морозова". Что значит - нравится? "Боярыня Морозова" - это данность русской истории, русского характера, русской женщины, наконец.

Из письма А. И. Сумбатова-Южина. 1909

Женщину поднимали на дыбу. Раз. Другой. Снова и снова. Треск костей. Запах крови. Боль… От нее не требовали повиниться или в чем-то признаться. Палачи знали: бесполезно. Пусть лишь сложит пальцы для крестного знамения, как велит царь. Три вместо двух. Веками жили с двуперстием. Теперь по исправленным от ошибок переписчиков церковным книгам, рассуждениям князей церкви все должно было измениться сразу. Ради утверждения полноты царской власти: все, как один, всё, как приказано.

Женщина не знала толком богословских разночтений. Она думала о другом - о совести. Делать то, во что веришь. Не уступать насилию. Так чувствовали на Руси многие. Решились сказать "нет" некоторые.

Очень немногие. Она среди первых и самых ярых. Боярыня из первых в государстве. Свойственница царицы. Своя в царских теремах. Шел 1671 год. Боярыня Федосья Морозова - царь Алексей Михайлович…

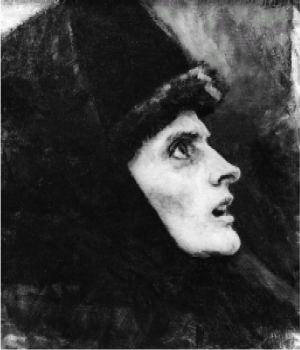

В. И. Суриков. Фрагмент картины "Боярыня Морозова".

Двести с лишним лет спустя, в 1887 году, на XV Передвижной выставке появился огромный холст Василия Ивановича Сурикова "Боярыня Морозова". Рядом с "Золотой осенью" Остроухова, "Христом и грешницей" Поленова, "Героями Севастополя" Максимова, "На бульваре" Владимира Маковского, портретами кисти Репина, Крамского, Ярошенко. Репин напишет Стасову: "Какая у нас нынче выставка! Не бывало еще такого разнообразия и такой высоты исполнения. Не говорю уж о Сурикове! Увидите сами…"

Отклик критика окажется куда более сдержанным, чем ждал художник: "А знаете ли, Владимир Васильевич, мне обидно, что про Сурикова Вы в статье Вашей написали и немного, и неудачно… Сравнение его с Перовым, по-моему, не совсем верно, а вот с Мусоргским - так это превосходное и вернейшее сравнение". В представлени и Стасова, в суриковской толпе слишком мало сильных характеров, и настоящий XVII век выражен лишь в самой боярыне Морозовой. Вольно или невольно он искал в полотне Сурикова подтверждения правоты народнических идей о готовности русского народа отозваться на первый же призыв к бунту, схватиться за топоры, побороть гнет. Процессы против народников едва успели завершиться. Образы Веры Засулич, Софьи Перовской волновали молодежь и поэтов. Потрясенность обстановкой восьмидесятых годов мешала вернуться к глубочайшему смыслу последней пушкинской строчки в "Борисе Годунове": "Народ безмолвствует". Суриков оказался ближе не к Мусоргскому, но к Пушкину. Он погрешил бы против исторической истины и характера народа, потрафив желаниям Стасова.

Смысл жизни для Василия Ивановича составляла воля. Ни перед кем не заискивал. Ни от кого не хотел зависеть. Расплачивался за независимость скупыми заработками - куда меньшими, чем у бездарных коллег. Отсутствием чинов и орденов, профессорского звания, почетных мест во всяческого рода комиссиях и советах. Тем, что за всю жизнь не имел мастерской - работал в низеньких и тесных комнатушках московских жилых домов. "Строгая жизнь", - отзывался Репин о суриковских квартирах. Пара ломаных стульев с дырявыми соломенными сиденьями. Сундук. Скупо запачканная красками палитра - экономить при двух дочках и больной жене приходилось на всем. Чуть теплые печи. "Василий Иванович занимал две небольшие квартиры, расположенные рядом, - вспоминал художник А. Я. Головин, - и, когда писал свою "Боярыню Морозову", он ставил огромное полотно на площадке и передвигал его то в одну дверь, то в другую, по мере хода работы". Чтобы видеть картину целиком, Суриков смотрел на нее сбоку, из просвета соседней темной комнаты. Тяготился ли неудобствами? Разве в том, что не часто мог посылать в Красноярск матери и брату нехитрые гостинцы, не каждый год ездить навещать. Но и то объяснялось не деньгами - работой. Вот соберу материал для картины, вот кончу картину…

"Воровскими людьми" называли документы предков художника за то, что участвовали они в Красноярском бунте XVII века. Бунтовали и воевали всю жизнь, в 1825 году вышли в офицеры. Это Суриковы. Другое дело - материнская родня. "Мать моя из Торгошиных была. А Торгошины были торговыми казаками - извоз держали, чай с китайской границы возили от Иркутска до Томска, но торговлей не занимались… Дед еще сотником в Туруханске был. Дом наш соболями да рыбой строился. Тетка к деду ездила. Рассказывала потом про северное сияние. Солнце там, как медный шар. А как уезжала - дед ей полный подол соболей наклал".

Крепостного права в тех местах не знали. Жили строго, честно. В родной станице Сурикова - Бузимовской - еще долго стояли дома из вековых бревен, в окнах слюда вместо стекол. Бились на кулачках. Когда отца не стало, мать брала с собой на погост детей. Причитала долго. Истово. По-старинному. Но сыновьям хотела во что бы то ни стало образование дать.