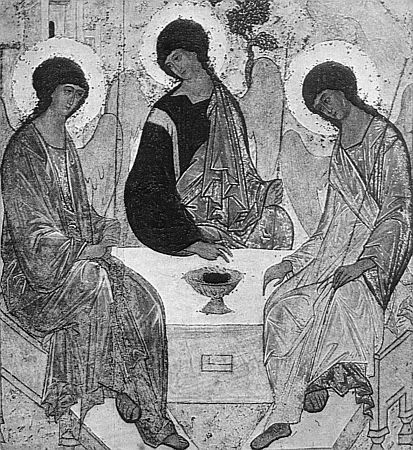

РЕЛИГИЯ. Некоторые восторженные люди любят повторять, что у нас уже более тысячи лет народ – православный!.. На самом деле о православном народе можно стало говорить лишь с XVII века. Ведь то, что в Х веке крестили часть населения города Киева, еще ничего не значит. Православие стало массовым у нас в стране, когда появилось достаточное количество храмов, доступных для большинства населения. То же самое можно сказать и об исламе приволжских народов.

А что же происходило с нововведенным культом от момента его появления на территории нашей страны и до занятия им действительно господствующего положения в обществе? Он адаптировался к традициям этой территории. Мы поговорим об этом в специальном разделе этой книги, а пока отметим лишь, что внедрять новые верования на нашей территории (да и на любой другой) не так просто.

Например, в 60-80-х годах ХХ века на Руси произошло повальное увлечение йогой. В соответствии с основными постулатами полагалось для правильного образа жизни пользоваться фруктово-ореховой диетой. Считалось, что это, помимо прочего, еще и удешевляет питание. Безусловно, в Индии так и есть. А у нас эта диета оказалась страшно дорогой и ко всему прочему вела ко всяким неприятностям для здоровья адептов.

СЕЛО И ГОРОД. Правильное соотношение между сельским и городским населением – один из самых сложных вопросов для нашей страны. К сожалению, в российских природных условиях сельское хозяйство имеет очень низкую производительность.

"Гуманный" капитализм ввел представление об "общности, которую не имеет смысла эксплуатировать". О чем идет речь? О том, что в некоторых сообществах хозяйство производит минимальное количество прибавочного продукта, обеспечивающего лишь простое выживание с мизерной нормой прибыли. Такими являются некоторые регионы Африки. Эксплуатировать подобное общество действительно невозможно: люди здесь живут в рамках своего хозяйства, своей "рыночной" экономики.

Вы думаете, что это только африканская экзотика? Но именно такой была большая часть нашей страны еще в конце XIX века. При существующей урожайности едва удавалось прокормить себя. И все поборы на содержание государства производились из необходимого, а не из излишков. Вот потому и было у нас сельского населения 90 %, что больше 10 % "нахлебников" прокормить не могли. Крестьянин не только кормил, хоть и впроголодь, себя и остальную часть народа, но и оплачивал паразита-помещика, живущего за границей, а в конечном счете оплатил и имперское государство, и индустриализацию России.

В среднем по России выход растительной биомассы с 1 гектара в два с лишним раза ниже, чем в Западной Европе, и почти в пять раз ниже, чем в США. Сегодня лишь 5 % сельскохозяйственных угодий в России имеют биологическую продуктивность на уровне средней по США. То же самое и в животноводстве: если в Ирландии и Англии скот пасется практически круглый год, то в России период выпаса короткий, а стойловое содержание скота длится 180–212 дней.

Чтобы протопить избу, надо на всю зиму заготовить дрова. Или самому валить, или купить, а это затраты средств, эквивалентных двум месяцам труда – как минимум. Ведь надо заготовить деревья в лесу, привезти, напилить, нарубить, сложить – и не сколько-нибудь, а кубов десять, и это уже в дровах, а на корню, значит, надо больше. Кстати, с определенного чина государство давало дрова для проживания чиновника, что было необходимым элементом его содержания, наряду с денежным довольствием и свечами. Тем, кто не знает, напомним: в местах, где летом "белые ночи", зимой – "темные дни". Никак не обойтись без искусственного освещения.

Однолошадный крестьянский двор в среднем мог заготовить только 300 пудов сена и продуктивного скота держать не мог. А вот, например, в Швейцарии крестьяне не только могли держать скот, но даже зимой и молоко получали, и сыр варили. То есть у нашего крестьянина зимой ни одного источника дохода, а у швейцарского – два.

Казалось бы, можно решить эти проблемы, введя специализацию в разных районах. Но из-за обширности территории и низкой плотности населения транспортные издержки в цене российского продукта составляли 50 %, и специализация ничуть не удешевляла продукт.

К сожалению, выяснив, что у нас издержки большие, а потому продукция неконкурентоспособна, мы не можем взять, да и "учесть" это на будущее, чтобы "исправиться". Ведь так было всегда и всегда будет. Запад имеет вечную фору перед нами, что определяется природными условиями, а вовсе не тем, что там люди умные и трудолюбивые, а мы тут тупые и ленивые. Это обстоятельство постоянно ускользает от внимания тех, кто берется сравнивать благосостояние, например, у нас и в Швеции или той же Швейцарии.

Таким образом, один лишь географический фактор заставлял живущих в России принимать хозяйственный строй, очень отличный от западного. Это фактор неустранимый, и величина его очень значительна. Только в ХХ веке создание больших хозяйств, сделавших рентабельным применение техники и новых агроприемов (покупка элитных семян, породистого скота, удобрений и т. д.), позволило, сохранив уровень потребления сельскохозяйственных продуктов для населения, высвободить большую его часть для индустриализации.

Кстати, в силу наших природных условий никогда нельзя быть полностью уверенным, что погода даст вырасти всему, что посадили, и собрать все, что выросло. Поэтому была выработана такая технология. Поскольку посев занимал достаточно большое время, то в результате разных катаклизмов часть посаженного обязательно попадала в удачную фазу. Всегда пусть малый, но урожай можно получить.

Иногда судят о бедности русских крестьян по тому факту, что на несколько хозяйств была одна лошадь. Хорошо бы, конечно, каждому иметь по лошади. Но если работать по очереди, можно быть уверенным хоть в каком-то урожае, да и на лишней лошади сэкономить.

Первые российские кооперативы на селе возникли еще до 1914 года на юге Вологодской и севере Ярославской губерний. Именно благодаря им на Западе топленое сливочное масло до сих пор называется русским маслом. Правда, как всегда, масло было наше, а паковали его в трех– и пятикилограммовые металлические банки в Швеции. Попытайтесь угадать: кто получал основную часть дохода от внешней торговли? Правильно, Швеция. Оказывается, масло – это ерунда, главное, красивая коробочка. Даже сегодня шведские фирмы получают большие доходы оттого, что наши продукты пакуют в свою упаковку.

Доброхоты объяснят нам, что мы торговать не умеем, коробочку для упаковки сделать не можем. А надо бы сказать спасибо, что наши крестьяне пока поят нас молоком. Вот если бы жили мы, как Западная Европа, всегда в комфортных условиях, у нас хватило бы сил и на красивую коробочку.

О горожанах же можно сказать следующее. До революции их было меньше 10 %, а сегодня 75 %. Откуда они взялись? А из деревни. Причем они побежали в город не сразу после выстрела "Авроры", а значительно позже. Большая часть нынешних горожан являются таковыми в первом поколении. Не в этом ли причина грязных подъездов, необустроенности и неуважения друг к другу. Людей оторвали от естественной среды и бросили во враждебную им. Кругом все чужое, чужие люди. Отстоял свое на производстве, приехал в "спальное место", а утром опять на работу. Ни тебе нет дела до соседей, ни им до тебя. Должно пройти достаточно большое время, пока люди поймут, что это и есть их малая родина.

Кроме того, часть новых горожан с удовольствием вернулись бы в деревню. В России должно быть существенно большее количество крестьян, чем это есть сейчас. У нас в этом – кстати, как и всегда – двойная бухгалтерия. Кто такие дачники, вкалывающие летом на своих шести сотках? Это те же крестьяне, добирающие сельхозпродукты. При этом надо помнить, что можно у нас выращивать и ананасы, но все же предпочтительнее растить то, что у нас лучше произрастает. Например, яблоки. Это более эффективно.

Нельзя не восхищаться советской колхозной системой хозяйствования, не только полностью обеспечивавшей Россию хлебом и другими продуктами в соотношении 1 крестьянин – 10 горожан, которых он кормил (до коллективизации 2 крестьянина кормили 1 горожанина), но и сделавшей сельское хозяйство прибыльным. А ведь почти во всех странах Запада оно убыточно, и фермеры Америки фактически живут на дотации правительства! Кстати, вопреки расхожему стереотипу, зерно на Западе СССР закупал только фуражное, на корм скоту.

ПЬЯНИЦЫ. Для выживания в суровом климате нужно высококалорийное питание. Один из наилучших продуктов – сало и вообще жирная пища. Но такое питание дает осложнение на печень. Так вот, спиртное уменьшает эту нагрузку на печень, расщепляя жиры. Виноград у нас не растет. Использовали меды, пиво и хлебное вино. Так что и в самом деле питие есть необходимость. Но пьянство как таковое (ради "удовольствия") на Руси обычно осуждалось.

КАНАВОКОПАНИЕ. Со стороны кажется, что копка канав – наша национальная забава, но это для нас неизбежная работа. Во-первых, все основные коммуникации мы вынуждены прокладывать на глубине промерзания и ниже. Ясно, что затраты уже на это очень большие. А надо еще сделать разводку на достаточно больших площадях! Да и материалы должны быть достаточно устойчивы для сложных климатических условий. А вот хватает ли на все это денег? На Западе тепло в доме – дело каждого хозяина. У него свой тепловой агрегат. У нас же централизованная подводка тепла дешевле. Плата за это – ликвидация постоянных неисправностей и частые копки траншей.

ПЛОХИЕ ДОРОГИ. Вопрос о дорогах очень хорошо изучил А. П. Паршев. Если температура на нашей территории то и дело переходит через ноль, то значит, вода то замораживается, то размораживается. А вода обладает тем свойством, что объем льда больше, чем объем соответствующего количества воды. Попадая в разные неровности, вода, замерзая, увеличивает эти неровности, трещины, а то и вообще разрывает полотно дороги. Так что, хочешь не хочешь, нужно регулярно тратить деньги на ремонт.

Мало этого. У нас очень низкая плотность населения, а страна вытянута на десяток тысяч километров. Поэтому встает вопрос: делать дорогие, качественные дороги, которые все равно скоро станут "русскими", или построить попроще, но в достаточном количестве?

НЕОБХОДИМЫЙ МИНИМУМ КОМФОРТА. Люди, слабо знающие нашу страну, удивляются, когда смотрят репортажи из нее: что они ноют, эти русские, о своей бедности, если почти все ходят в меховых шапках? У женщин не редкость шубы, жилые дома зимой отапливаются централизованным образом. Да и в картонных коробках на улицах не живут, в отличие от обитателей французских бидонвилей. А как едят! Нет чтобы овощи и фрукты, а все норовят сожрать картошку, хлеб, жиры и водкой запить. Мало того, что это расточительно, так еще и вредно.

Да, все правильно. Желающим понять, отчего мы так живем, предлагаем прогуляться в лес без пальтишка и там заночевать при температуре, например, плюс пять градусов. Даже не надо в лес. Можно и в доме посидеть без отопления, при минус десяти на улице. С баночкой йогурта на ужин. Очень протрезвляет.

У нас могут не платить зарплату, и ничего. Но вот когда зимой отключается отопление – это уже ЧП, даже в наше циничное время.

Скажем прямо: в России есть такой минимум комфорта, ниже которого сразу следует смерть. И поддержание жизни на уровне этого минимума дорого стоит. В старину семья могла выживать, затрачивая безумное количество труда на подготовку к зиме. В современных условиях в одиночку или отдельной семьей такие затраты выдержать невозможно, только сообща.

Попытка изменить стиль жизни через "либерализацию" не привела пока что ни к чему, кроме раздражения граждан. Смотрят они красивые картинки по телевизору и думают: ну, вот живут же люди! И не могут сообразить, что "там" всегда оставалось больше денег на организацию этого комфорта. А у нас не оставалось и оставаться не может. Ну, очень дорого стоит у нас выживание. Не остается средств на маленькие радости: автомобили, круизы, дорогую бытовую технику и прочее прожигание средств.

Биоклиматический потенциал породил на Руси семейный, общинный и солидарный принцип хозяйствования в неблагоприятных для жизни зонах. В отличие от "рыночного", наше хозяйство производит продукт не для прибыли, а для потребления и выживания, чтобы жить по средствам: хоть и со всей защищенностью, но и со всеми неудобствами и несвободами, какие бывают в семье. А в семье понятие рентабельности, как и понятие свободы, не имеет смысла, как на рынке не имеют смысла понятия совести и справедливости. На солидарном, семейно-общинном принципе построена вся российская цивилизация, в отличие от западной, и в этом корни стойкой нелюбви русских к коммерческой деятельности: они плохие торговцы и плохие покупатели.

Сложности в понимании российских проблем возникают, когда используются без разъяснений звучащие одинаково, но имеющие разный смысл понятия. Так, понятие любви имеет совершенно разный смысл на рынке и в семье. Трудно уловить грани таких понятий, как "богатство", "безопасность", "сила власти" и "сила государства", "свобода", о чем говорил еще Иван Солоневич:

"Американская свобода, как и американское богатство, определяются американской географией – наша свобода и наше богатство ограничены русской географией. Безопасность США гарантирована океанами и проливами, а русская может быть гарантирована только воинской повинностью – первой из "несвобод". Так наша география диктует необходимость сильной власти, сильного государства – и от этого нам никуда не уйти".

Конечно, человечество имеет некоторые общие свойства и поведение, хотя бы потому, что человечество – единый биологический вид. Но далеко не всё можно стандартизировать, американские стандарты вряд ли следует навязывать не только китайцам, но и французам.

По-видимому, в России географический фактор не имеет постоянного значения не только по величине, но и по знаку: на определенных исторических этапах он может быть положительным, а на других – начинает играть отрицательную роль или одновременно является палкой о двух концах.

Географический фактор (равнинный рельеф, отсутствие внутренних барьеров, близость крупных речных бассейнов) способствовал государственному объединению России. Тот же фактор создавал мощные преграды контактам населения, противодействовал государственной сплоченности: дремучими лесами и обширными болотными трясинами природа обрекла русское население на необходимость в какие-то времена группироваться в мелких союзах, тяготеть к местным средоточиям, проникаться местными интересами.

Огромную роль в истории России играли реки. На Руси и передвигались главным образом по рекам: зимой – по санному пути на льду, а весной и осенью – только по воде вплавь. Да и жили только вдоль рек, выстраивая весь быт свой на реке.

Кстати, здесь тоже можно поискать корни слова "русский", производя его от слова "русло". У Владимира Даля читаем: "РУСЛО ‹…› вся ширина и длина теченья реки, не в разлив, а в межень; речное корыто, ложе". Самые старинные слова нашего языка имеют окончания на "ло", "но" или "во": русло, масло, тесло (плотничий инструмент), число, седло, тяжело, помело, село, чело, зло, дупло, ремесло, светло, крыло, падло ("падалица", упавший фрукт), стерво ("падаль", мертвое тело животного), весло.

Реки играли роль интегрирующего фактора, вместе с тем служа естественными границами между народами. Они были важны для этногенеза и зарождения государств на территории Восточно-Европейской равнины, Западной и Восточной Сибири, все океанское побережье которой заперто льдом.

Россия – это симбиоз народов, это синтез различных культур, это сплав, родивший общее мировоззрение и общий образ жизни. Возьмите, например, песни разных поволжских народов. Их поют на разных языках, но сколь они мелодично схожи. А ведь песни – отражение духовного мира народа. Это ли не результат синтеза славянских, тюркских и угрофинских народов, достигнутого за тысячелетия совместной жизни. Русские и казанские татары гораздо легче находят общий язык, чем русские и поляки, хотя те и другие славяне.

Взаимная неприязнь между русскими и Западом прошла через всю историю Европы. От огромного славянского населения на территории современной Германии осталось лишь маленькое племя сорбов-лужичан. И несмотря на это Петр I и остальные государи Российской империи стремились "войти в Европу". А она их постоянно отторгала, и часто весьма унизительным и подлым способом.

Наши бескрайние равнины рождали иное мироощущение, чем на Западе. Русские не обделены не предприимчивостью, не энергией. Мы построили цивилизацию, похожую на западноевропейскую, но совсем другую. В нашем движении на восток сила оружия, конечно, играла свою роль, но отнюдь не первенствующую. Мы не платили деньги за скальпы индейцев, как это делали богобоязненные протестанты в начале истории современных США.

Многие сегодняшние надежды не сбываются оттого, что нет понимания: способностью сосуществовать с другими цивилизациями, мирно, сообща жить с другими народами и формировать общую цивилизацию, как это происходило в России, обладает далеко не любой народ! Поскольку разноплеменность и разноязычность были характерны для русского государства во все времена его истории, здесь к ним привыкли и не считали "инородцев" чужими. Мы упомянули уже о присущем русским чувстве "старшего брата". Так ведь брата же, а не врага, не начальника! Русскому всегда было чуждо чувство этнического превосходства. Впрочем, и религиозного тоже. В течение более чем тысячи лет русский мир жил рядом и вместе с миром ислама; мы научились жить вместе.