Писатель и город… Город, в котором довелось родиться, жить, может быть, только бывать. И всегда работать. Город, в котором рождались произведения и без которого они были бы иными, как иным был бы и сам автор.

В своей новой книге историк и искусствовед Нина Молева рассказывает о Москве, о знакомых для каждого поэта и писателя адресах, маршрутах. Книга открывает читателю новый способ познания города, о котором стало принято говорить: кто не знает Москвы, тот не знает России – через возможность сопереживания, соучастия в творчестве и судьбе великих русских людей представить себе объективную картину культурного развития Москвы.

Содержание:

Предисловие 1

"Моя княгини…" 2

Пещное действо 4

Русский просветитель 7

Улица первой русской книги 7

Государыня-царевна 8

А учил его Никита Зотов 10

Летучий голландец 11

Maть и сын 13

Дневник, который мог стать бестселлером 13

Высокочтимая госпожа президент 16

Гнездо поэзии высокой 19

Дворец "Златовласой Плениры" 20

Друг мой единственный… 21

Герой Вальтера Скотта 23

Великие тени 26

Создатель "Ледяного дома" 28

Герой 1812 года 29

Позабытое имя 31

Листы пушкинианы 31

Его родное Подмосковье 36

Отвергнутый жених 42

Которая из двух? 42

"Ты" и "вы" 43

В сиреневом палисаднике 45

На смерть поэта 46

"Край пустынный, белый и открытый…" 49

Загадки "Горя от ума", или Грибоедовская Москва 50

В тиши талызинского сада 61

Четвертая профессия 64

Актерская дача 69

"Кавказская антресоль", или Тургеневская Москва 70

Город мой 73

Нина Михайловна Молева

Московские загадки

Предисловие

Писатель и город… Город, в котором довелось родиться, жить, может быть, только бывать. И всегда работать – пусть связанные с ним образы облекутся в слова и лягут на бумагу через многие, многие годы.

Мы привычно отмечаем эти вехи указаниями в биографиях, ссылками в комментариях к сочинениям, вошедшими в обиход цитатами. Связанные с ними дошедшие до наших дней дома получают мемориальные доски, когда есть возможность, превращаются в мемориальные музеи.

А если взглянуть на тот же город по-иному? Как на среду, в которой рождались произведения и без которой они были бы иными, как иным был бы и сам автор. Общение с городом как яркая нить продергивается через полотно всей жизни писателя, помогая по-новому и совершенно подчас неожиданно понять, что и почему он писал, каким в своем творчестве и жизни был.

Гоголь, начавший узнавать Москву с Арбата – великого страдного пути многих поколений русских воинов. Набеги кочевников. Сражение 1359 года, когда вмешался в изнемогавшие от ран и усталости ряды московских защитников слепец Владимир Ховрин и двоеручным мечом "проложил просеку" во вражеском стане, положив начало их бегству. Низложение Василия Шуйского. Решающий бой Дмитрия Пожарского – последний, отделявший полководца от захвата Кремля. Возвращение раненых с Бородинского поля, которых с тротуаров Арбата москвичи разбирали по своим домам, чтобы лечить и обихаживать. Пепелище великолепного, напоминавшего Биржу на стрелке Невы в Петербурге, театра, в котором в канун Отечественной войны 1812 года блистала знаменитая французская актриса мадемуазель Жорж и где спустя сто лет был воздвигнут памятник писателю. Избежавший огненного моря Соловьиный дом на углу Никитского бульвара, в котором жил А.Е. Варламов. Его наипопулярнейший в России романс "Не шей ты мне, матушка, красный сарафан" будет насвистывать после "Роберта-дьявола" гоголевский Хлестаков. Скрип журавля в талызинском саду напротив, где встанет памятник Н.А. Андреева, колодцы с журавлями украшали все московские дворы.

Арбат.

Крохотная, ушедшая в землю церковка Федора Студита у Никитских ворот, где крестился и венчался А.В. Суворов и возле которой в 1626 году была построена первая московская бесплатная больница. А самый Никитский бульвар – любимое место собраний московских студентов, где из боковых аллей они могли с затаенным дыханием следить за прогулками своего любимца – Гоголя.

Говоря, что жить хотел бы только в двух городах – Москве или Риме, Гоголь и в самом деле стал превосходным чичероне, бесконечно и трогательно влюбленным в каждый уголок города. Буйное цветение вишневых садов в Теплом Стане, деревянные фигуры в форме всех сражавшихся в войне 1812 года воинских частей в тянувшемся до Серебряного бора парке Всехсвятского, тонувшая в ржаных полях и веселых березовых перелесках дорога в Волынское, на берега Сетуни, – все было близко и дорого, все помогало работать, "выдумывать".

Тот же уголок города приобретает совсем иное освещение, но и смысл для Маяковского. Нынешний кинотеатр "Художественный", бывший А.А. Ханжонкова, на Арбатской площади. Открытый в ноябре 1909 года, он неотразимо притягателен для увлекающегося кинематографом подростка-Маяковского. В бывшем Морозовском особняке с его нелепой псевдоготической отделкой фасада (ул. Воздвиженка, 16) Маяковскому придется многократно выступать и участвовать в дискуссиях – здесь с мая 1918 года располагался Пролеткульт. Дома – как страницы биографии поэта. В 1923 году на углу Калашного и Среднего Кисловского переулков появляется первый "московский небоскреб" – дом Моссельпрома. Ярко-синие вставки на его фасадах будут нести рекламные лозунги Маяковского: "Нигде кроме, как в Моссельпроме". Такими же стихами было отмечено переоборудование ресторана "Прага" в моссельпромовскую общедоступную столовую осенью 1924 года:

Здоровье и радость – высшие блага

В столовой Моссельпрома – бывшая "Прага".

Там весело, чисто, светло, уютно,

Обеды вкусны, пиво не мутно.

Наряду с Пролеткультом местом постоянных выступлений поэта становится открытый в 1920 году Дом печати (ныне – Дом журналиста, Никитский бульвар, 8-а). Снова участие в общих вечерах. Вечера авторские, проходившие в небольшом мраморном зале. Дискуссии и события тяжелые, одним из которых стало для Маяковского прощание с телом Есенина.

И соседние дома – Воздвиженка, 9, в прошлом дом деда Л.Н. Толстого, старого князя Болконского из "Войны и мира", где разместилось издательство "Красная новь". Маяковский был связан с выходившими здесь "Крестьянской газетой" и журналом "Крестьянка". Воздвиженка, 10 – ЦК ВЛКСМ в годы Маяковского. В одном из крыльев здания было общежитие членов объединения "Молодая гвардия". Наконец, особенно важная для Маяковского редакция созданного им "Лефа" – журнала "Левый фронт" на третьем этаже дома № 8 по Никитскому бульвару, рядом с Домом печати. "Леф", обязанный своим рождением и существованием прежде всего Маяковскому, функционировал, хотя и под несколько изменявшимися названиями, до 1930 года, объединяя Н. Асеева, С. Кирсанова, О. Брика, В. Шкловского, Ю. Тынянова, В. Эйхенбаума, В. Перцова, С. Третьякова и других.

Пройти знакомыми для каждого поэта или писателя адресами – значит не только получить возможность сопереживания, соучастия в их творчестве и судьбе. Здесь заключена и иная возможность нового познания города, о котором стало принято говорить: кто не знает Москвы, тот не знает России. Эти слова с полным правом могут быть отнесены к нашим дням, к сегодняшней столице.

Мы по-прежнему не представляем себе объективной картины культурного развития Москвы. Потому что возникновение подобной картины может быть только результатом общего осмысления происходивших в нашей культуре созидательных (и разрушительных!) процессов, которое никак не способна заменить сумма предлагаемых компьютерной памятью данных, простого механического накопительства. Самому видеть – не по чужой указке! Самому чувствовать – не ограничиваясь сочувственным наблюдением за чужими переживаниями. Самому осмысливать – согласно внутренней логике, опыту, представлениям. Только таким путем приобщение к Москве станет необходимой, волнующей и доброй частью нашей жизни.

"Моя княгини…"

И рече князь великий Дмитрий Иванович: "Братия, князи и бояра и дети боярские, то вам сужено место меж Доном и Днепром на поле Куликове, на речке Непрядве, и положили есте головы свои за святыя церкви, за землю Русскую, за веру христианскую. Простите мя, братие, и благословите и в сем веце и в будущем. Пойдем, брате князь Владимир Андреевич, во свою землю Залесскую, к славному граду Москве, и сядем, брате, на своем княжении. А что есми, брате, добыли и славного имяни. Богу нашему слава".

"Задонщина великого князя господина Дмитрия Ивановича и брата его князя Владимира Андреевича". XV век

Это был если не главный, то самый важный зал Государственного Исторического музея. Библиотечный. Или читальный. Сумрачный. С исчезающими в полной темноте высокими потолками. Грузными, неподъемными столами. Лампами под зелеными абажурами. Круговыми галереями, откуда скупо и редко просачивался дневной свет: к галереям примыкали башенки с прорезями окон, выходившие на Красную площадь. Здесь не имело значения ни время дня, ни время года. Тяжелые тома книг, первопечатных или рукописных, одинаково непонятно появлялись на руках худеньких немолодых женщин, чтобы на долгие часы раскрыться под лучами лампы. Шагов не было слышно. Голоса едва шелестели. Руки бережно перебирали страницы. И никаких фото и ксерокопий, никаких компьютерных экранов. Твой глаз. Твоя память. Твои возникавшие соображения.

То, как знала этот удивительный и завораживающий мир Марфа Вячеславовна Щепкина, отдавшая музейной библиотеке едва ли не всю свою жизнь, вызывало изумление даже у таких специалистов, как историк книги и гравюры академик Алексей Алексеевич Сидоров. Его почтительная рекомендация открыла для автора возможность пользоваться советами правнучки самого "папаши Щепкина". Семья великого актера не тяготела к театру. Сыновья предпочли издательское дело, гуманитарные знания, и Марфа Вячеславовна последовала этой традиции. Собранная, требовательная до суровости, на первый взгляд слишком педантичная, она в действительности просто придерживалась тех канонов научного подхода, без права на допуск и вымысел, которые отличают научного работника от толп искателей степеней, званий, любой формы личного пиара. Обычное ее выражение: "Знать нужно для себя – не для других. Для других колечки и сережки – снял и забыл, а то, что узнал, будет всю жизнь греть. В самые тяжелые времена".

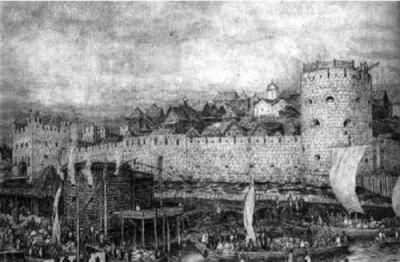

1368 год. Постройка первых белокаменных стен Кремля при Дмитрии Донском. А. М. Васнецов.

Работать чаще приходилось не в читальном зале – на галереях, где в то время хранилась в штабелях живопись музея, фонд отдела так называемой Бытовой иллюстрации. Как-то раз, поднявшись посмотреть на занятия своей подопечной, Марфа Вячеславовна заметила, что ведь отсюда начиналась история книги – и русской, и московской. В окне башенки были видны Василий Блаженный, Спасские ворота.

"Подумайте сами, Первопечатник был дьяконом церкви Николы Гастунского вот здесь, в Кремле. Потом Печатный двор перенесли на Сретенку – ведь Никольская была началом Сретенки. На мосту через крепостной канал, у Спасских ворот, организовали первую торговлю книгами, позже и "печатными листами". Там же стояла первая наша читальня – Киприанова. Всё здесь, всё отсюда. И вот если представить себе литературу в Москве, выбрать то, что стало в ней первым магнитом, – я назвала бы плач Евдокии Суздальской. Понимаете, это самая высокая литература, а по силе чувства, мне кажется, ничего подобного ни в одной литературе нет. Плач не по возлюбленному, не по жениху, не по мечте, а по мужу, которому уже родила десятерых детей и которого любит великая княгиня, видит как единственного желанного.

Не случайно из века в век "Плач" попадал в рукописные сборники. Потому что дивно прекрасно это чувство".

Что ж, с тех пор время еще раз изменилось до неузнаваемости. Цунами разочарования во всех и во всем растет день ото дня. О душевных ценностях стало просто неуместным вспоминать. И все же – все же, может, попробовать последовать совету настоящего ученого и обратиться для начала к тому, что было литературой для людей, живших в середине далекого уже второго тысячелетия?

Великий князь Дмитрий Иванович сочинял духовную. Не в первый раз – завещания писались перед каждой большой битвой, трудным походом, когда оказывалась на волоске княжья жизнь. Но теперь победитель Куликова поля знал – жизнь просто подходила к концу. Иные князья доживали до полувека, ему досталось 39 лет. И то немало среди сплошных междоусобиц и семейных распрей. Спасибо, было кому передать бразды правления в семье. Не старшему сыну – о нем и не думал, – только жене, только "моя княгини", – как писалось в редких и потому особенно важных документах, – Евдокии Дмитриевне.

"…А по грехом моим, которого сына моего бог от имет, и княгини моя поделит того оуделом сынов моих. Которому что дасть, то тому и есть, а дети мои из воли ее не вымутся…"

Годы не старые, а если вспомнить… Пяти лет потерял отца. Тогдашний ордынский хан Навруз не колебался: ярлык на великое княжение перешел к князю нижегородско-суздальскому Дмитрию Константиновичу. Могучему князю. Удачливому воину. Все счастье, что пошли у татар "замятни": Навруза прикончили, на его место объявилось два хана. Тот, что за Волгой – Авдул, – поддержал сидевшего во Владимире Дмитрия Константиновича. Тот, что в Орде – Мурат, – склонился на сторону Москвы. Сумели московские бояре выхлопотать ярлык на великое княжение малолетнему княжичу. То ли в десять с небольшим лет, то ли того раньше довелось Дмитрию Ивановичу съездить на поклон к хану.

Хорошо, что получил ярлык, того лучше, что остался жив. На престол вступил в 12 лет – "покняжился" во Владимире. А год спустя и Авдул прислал ярлык – рассчитал, что с московским боярством в союзе надежнее. Только теперь восстал Мурат и от себя права передал суздальскому князю, а тот не замедлил явиться с войском во Владимир. Снова спорили, снова сражались.

Сильный духом Дмитрий Иванович был, независимый нравом, но строптивым – никогда. Вот и тут не стал своей воли творить. Держал совет с боярами, двоюродным братом Владимиром Андреевичем, согласился со словами мудрого митрополита Алексея – не тратиться на деревянный город, возвести каменные стены. "Toe и зимы князь великый Дмитрей Иванович, погадав с братом своим с князем Володимером Андреевичем и со всеми бояры старейшими и сдумаша ставити город камен Москву, да еже умыслиша, то и сотвориша. Toe ж зимы повезоша камение к городу". А дело было совсем новое. Каменная крепость на владимиро-суздальских землях сооружалась впервые. До того времени пользовались каменными оборонными сооружениями одни новгородцы и псковичи. Надо было все разом – и камень искать, и каменщиков привозить да учить, и торопиться, прежде всего торопиться. Как оставлять город без защиты!

Какой же удачей в то время было, что через год сладилась свадьба с дочкой суздальского князя, того самого Дмитрия Константиновича, который уже дважды отнимал у Дмитрия Ивановича великое княжение. На том договорились, что московские войска помогли суздальскому князю отнять у собственного младшего брата Бориса Константиновича Нижний Новгород и сесть там на княжение. И вот под радостный перезвон колоколов вошли в белокаменную Воскресенскую церковь коломенского кремля молодые – московский князь Дмитрий Иванович и княжна Евдокия Суздольская. Церкви той давно нет, а в памяти коломенцев, кажется, все живет отблеск того удивительного торжества.

"…А даст ми бог сына, и княгини моя поделит его, возьмя по части у болшие его братьи. А у которого сына моего оубудет отчины чем есмь его благословил, и княгини моя поделит сынов моих из их суделов. А вы, дети мои, матери слушайте…"

На браках замирялись, кончали воевать, заключали союзы. Только была и любовь – что из того, что приходившая чаще всего после свадьбы, но прежде всего – верность. Великая женская верность, чтобы ни единым помыслом не предать мужа, всем сердцем отдаться новой семье. И приходила в ответ мужнина любовь, может, того дороже – почтение, которым дарил супруг свою государыню, как называли тогда каждую хозяйку в ее доме.

Она и была настоящей государыней, разумной, рассудительной, в княжеских делах понятливой. Да и как иначе, когда был Дмитрий Иванович все время в деле. Укреплял Москву. Одного Кремля по числу врагов показалось мало, послушался нового совета митрополита Алексея – охватить город и слободы земляным валом, от Москвы-реки близ старого устья Неглинной до Сретенских ворот. Это позже поднялись по валу стены Белого города, уступившие место бульварам. Так было вернее и в отношении татар, и в отношении тверичей, с которыми не переставал воевать московский князь. Трижды тверской Михаил звал на подмогу литовского князя Ольгерда идти воевать Москву, пока не удалось Дмитрию Ивановичу просватать литовскую княжну за своего двоюродного брата. Так вошла в их семью Елена Ольгердовна, Олёна, как звал ее муж Владимир Андреевич. Евдокия приняла невестку с почетом – ссор не любила. Не до ссор было, когда мужья не сходили с коня.