В западной части профиля северного борта Р. 4 отмечена подстилающая ОПК линза рыхлого предматерика в смеси с калёным песком мощ. 0,30 м, перекрытая парой валунов. Очевидно, в данном случае перед нами – заполнение северо-западной части "погр." К37. Проходивший здесь периодически акт трупосожжения требовал засыпки тлеющих ОПК грунтом, однако планиграфически чётких контуров этого массива грунта не сформировалось. Перед каждым актом сожжения под возлагаемые на костре носилки с телом подкладывались новые камни, видные на каждом пласте/штыке. Идентификацию объекта "погр." К37 позволяет провести анализ состава инвентаря на пл./шт. 2–4 в его пределах. Весь инвентарь сохранил следы пребывания на костре (в ряде случае – вплоть до оплавленности). Все найденные среди камней в северо-западной части Р. 4 предметы объединяют между собой их незначительнее размеры (в основном – ок. 2 × 2 см). Находки предметов вооружения крупных размеров, характерных для могил западных балтов IX–XI вв., здесь отсутствуют. Из этого можно сделать вывод о том, что "погр." К37 не является погребением в собственном смысле этого слова. На камнях проводилось множественные трупосожжения, при котором мелкие детали инвентаря падали с костра и терялись в грунте. Обнаруженные такого рода находок (прежде всего – гирек, деталей весов и обломков блюд) в слое ОПК, равномерно покрывающем весь слой после каждого трупосожжения разравнивались по всей поверхности небольшого по площади грунтового могильника. Под слоем с мелкими находками, происходящими из "погр." К37, располагаются выбранные примерно с уровня шт. 3 погр. К24(26)-36, в верхние ярусы которых вместе с крупными находками помещались часть ОПК с кремированными останками покойного. Этот феномен, неоднократно встречавшийся в прусской археологии, но специально не изучавшийся, можно именовать термином Aschenplatz ("место сожжения" и "зольник").

Подобного рода погребальные памятники в документированном виде в археологии исторической Пруссии не представлены. Сходный (но не адекватный) феномен имеется в одной из версий погребального обряда на могильнике Ирзекапинис – повторное сожжение уже ранее кальцинированных останков in situ на верхнем ярусе погребения (Кулаков В.И., 1990, с. 20), давшее большое количество ОПК. Частью феномена "погр." К37 является форма прусской погребальной обрядности в виде помещении в верхнем ярусе могилы массива остатков погребального костра (ОПК), принесённого со стороны, в котором находятся обломки кальцинированных костей и предметы погребального инвентаря. Эта форма исчерпывающе представлена в том числе и на Раскопе 4 грунтового могильника Кауп. Её существование в пылу дискуссии ставит под сомнение Войцех Врублевский. Без каких-либо оснований он полагает: "вместо этого должны быть или прусское Aschenplatz ("зольник", именно так обозначил К. Энгель верхний слой на вскрытом им на грунтовом могильнике Kaup-Kl.Kaup Раскопе 1 – см. выше), или массовые кремированные погребения западно-литовского типа" (Wróblewski W., 2006, p. 222). Изредка встречаемый в старой прусской археологической литературе термин Aschenplatz можно интерпретировать в частности как "место сожжения" (далее – форма обрядности А-1). Таковое на раскопе у грунтового могильника Кострово/Bludau (Зеленоградский р-н) обнаружила в 1988 г. М.Е. Смирнова. Расположенное там место сожжения представляло собой скопление

ОПК мощ. до 1 м с редкими обломками кальцинированных костей и обожжёнными фрагментами малоценных элементов погребального инвентаря (все престижные вещи выбирались с костра и помещались в могилу, расположенную на могильнике Кострово/Bludau, в стороне от места сожжения). В центре упомянутого скопления находилось пологое углубление диам. ок. 2 м. Именно там возлагали для сожжения тела покойных и именно оттуда брали массивы ОПК для перемещения вместе с кальцинированными костями и предметами инвентаря в могилу (Архив ИА РАН, Смирнова М.Е., № 13205). В значении "зольник" термин Aschenplatz (далее – форма А-2) мог выступать при описании погребений, перекрытых мощным слоем ОПК (как, в частности, на Раскопе 4). Такой случай был встречен М.Е. Смирновой на могильнике Поваровка/Powajen (Смирнова М.Е., 200бб, с. 334). Именно такие памятники (Вольное/Schulstein, Seefeld, Linkau, Суворово/ Zophen, Клинцовка/Yrzekapinis, Муромское/ Laptau) в основном отметил как Ascheplätze В. Врублевский (Wróblewski W., 2006, fig. 1). Возникновение в прусской культуре обрядовой формы А-2 (то есть – размещение больших масс ОПК на большом участке могильника, создание "зольника") может быть связано с традицией "массовых кремированных погребений западно-литовского типа" (не совсем удачный термин В. Врублевского). Несмотря на активную работу латвийских и литовских археологов на грунтовых могильниках куршей эпохи викингов, типология их погребального обряда в рамках племенной территории куршей не разработана. Правда, клайпедским коллегой Владасом Жулкусом уже доказан факт распространения в VIII–XI вв. у куршей традиций трупосожжения в результате культовых заимствований у носителей прусской культуры. При этом, напротив, с этого времени материальные свидетельства влияния куршей на прусское население Самбии становятся всё более очевидными (например – распространение на Янтарном берегу фибул "куршского" типа) (Жулкус В., 2004, с. 156, 158). С Х в. в южно-куршском ареале распространяется обряд "коллективных" трупосожжений в крупных по размерам (длиной до 5 м) могильных ямах. В. Жулкус читает эти могилы фамильными и показательными для дифференциации "по профессии" (могилы содержали останки дружинников) (Жулкус В., 2004, с. 159). Считается, что принцип этой формы обряда (причём – как у куршей, так и у части скандинавов) заключался в том, что сожжение производилось на стороне, затем "кости сожжённых вместе с остатками костра, обугленными камнями и фрагментами инвентаря рассыпались по поверхности земли" (Жулкус В., 2004, с. 160).

В отдельных публикациях есть краткая характеристика указанной формы погребального обряда куршей. На материалах грунтового могильника Laiviai (Kretinga raj., Lietuva) Е. Гинтаутайте-Бутенене и Е. Бутенас выделили 4 группы трупосожжений. Из них группа 3 (XI–XII вв.) представлена большими могильными ямами (разм. от 1,25 × 0,75 м и выше), в которых принесённый со стороны слой ОПК подстилается чистым песком. Ввиду своих больших параметров такие могилы сливаются бортами с соседними комплексами и очень трудно идентифицируются (Gintautaite-Butenene E., Butenas E., 2002, p. 16).

На могильнике Viesvile-1 (Jurbarkas raj., Lietuva) отмечены три трупосожжения, среди которых погр. 19 располагалось в овальной в плане яме разм. 2,20 × 1,10 м и было ориентировано по линии северо-запад – юго-восток. Погребённые сжигались с лошадьми. В погребениях представлены многочисленные разнотипные (и разновременные?) фибулы и другие находки, что может свидетельствовать в пользу множественности разновременных трупосожжений на одном месте (Budvidas U., 2006, p. 110–112).

Таким образом, можно констатировать связь "погр." К37 (форма обрядности А-2) и отдельного вида (группа 3 на могильнике Laiviai) куршских захоронений эпохи викингов. Правда, литовские коллеги, называя такие комплексы "коллективными" и созданными единовременно, трактуют находящиеся там ОПК и находки принесёнными с расположенного на стороне погребального костра. Эта точка зрения опирается на сообщение Ливонской рифмованной хроники, которая повествует о похоронах пруссов-сембов (в этой церемонии могли принимать местные союзники пруссов – курши) после неудачной для них осады замка Мемельбург в 1253 г.: "И с молитвой их жрецы повелели тех сжечь, и отправить в мир иной в полном вооружении. Туда они должны были скакать верхом и в воинском порядке так, как они верили в то время. И те (кто слушал жрецов) тотчас последовали их словам. Они подошли к мертвецам с землёй в руке и сожгли их с имуществом, которое те имели:…со стрелами, щитами, копьями, конями, шлемами, палицами и мечами – сожгли согласно воле (жрецов)" (Janssen H.-K., 1939, S. 192, 193). Здесь, правда, отсутствуют данные о переносе ОПК с моста сожжения к могиле. Таким образом, тезис о трупосожжении согласно традициям куршей in situ получает подтверждение в письменном источнике, правда, для середины XIII в. В первой половине XV в. в области Куршяй посол короля Франции в Тевтонском Ордене Жильбер де Ланнуа фиксирует сходные ритуалы: "…Упомянутые курши, если они смогли уйти из-под власти христианства, имеют некую секту, члены которой после смерти, для того, чтобы погрести останки, сжигают (их) и к тому же в полном убранстве и снаряжении с их драгоценными украшениями. Сожжение происходит в некоей близлежащей роще или лесу, в которых разводится костёр из чистых дубовых дров. И они верят, что после того, как восходит дым, спасается душа умершего, если дым идёт прямой дорогой на небо; если же дым уходит в сторону, то душа считается потерянной" (Engel C., 1931, S. 86, 87). Хотя сожжения с конями у куршей в эпоху Реформации уже не упоминаются, традиция множественных (не обязательно – коллективных) сожжений in situ очевидно сохранена.

Нюансы "погр." К37 показывают факт множественного трупосожжения (следы прокала на субструкции) различных индивидов, возможно, находившихся в родстве, но похороненных в разное время. Участие куршей в обрядовых церемониях, связанных с "погр." К37, подчёркивает не форма обрядность А-2, сходная с "массовыми трупосожжениями" куршей, но и довольно стандартные элементы погребального инвентаря. Здесь активно представлены фрагменты весов и гирьки, детали поясных наборов, то есть – достаточно дешёвый бронзовый "ширпотреб", характерный для куршского побережья (и о. Готланд) финала эпохи викингов. Если в прусских могилах этого времени представленность указанных элементов инвентаря незначительна, то для куршей такой инвентарь является массовым и на погребальных, и на поселенческих памятниках X–XI вв. (Norvilaite N., Dakanis B., 2009, 3, 7 pav.). Указанные предметы встречены и над погр. К24(26)-36, куда они попали при разгребании ОПК по всему могильнику. Отметим, что ниже этого слоя, в верхних ярусах погребений такие находки в основном отсутствуют.

Лишь некоторые из погребальных памятников на территории исторической Пруссии, данные о которых собрал В. Врублевский, могут содержать объекты, сходные с "погр." К37: Коврово/Dollkeim, Доброе/Hünenberg, Ржевское/ Linkuhnen и могут содержать форму обрядности А-2 с куршскими чертами. Сюда же входят и куршские грунтовые могильники, частично раскопанные в предвоенное время: Anduliai/ Andullen, Purviniai, Aukstekiemiai/Oberhof, Grieze в окрестностях г. Клайпеда. Как правило, на Самбии на могильниках со слоем ОПК, полученным в результате трупосожжения на месте по куршскому обряду, обильно представлены находки XI–XII вв. куршского происхождения. В своё время это дало возможность мне выдвинуть тезис о частичном переселении куршей на север Самбии после эпохи викингов (Kulakov V., 1994, p.116, 121, 8 pav.). Тоже самое можно сказать, очевидно, и о Раскопе 4 на грунтовом могильнике Кауп. Встреченные на шт. 3 и 4 на всей его площади над грунтовыми могилами, имеющими по прусской традиции верхний и нижний ярусы, бронзовые предметы: подковообразные фибулы, в том числе – "куршского" типа, многочисленные обломки весов и гирьки, наконечники стрел, никогда не встречающиеся в прусских могилах, ключи, перстни, в том числе – спиральные куршского происхождения, крючки (принадлежность не ясна), шиферные и песчаниковые пряслица далеко не всегда происходят из верхних ярусов прусских могил Х-XI вв. Все эти находки помещены сюда вместе с ОПК уже после осуществления двухъярусных погребений. Участие куршей в погребальных церемониях пруссов на Каупе в X–XI вв. вполне вероятно. Некоторые находки (например, бронзовые гирьки в виде навершия фибул, подковообразные фибулы с "головками змей" в виде наверший) указывают на бытование обрядовой формы А-2 с куршским участием и в начале XII в. (Кулаков В.И., 2011б, c. 61–79).

Причины появления обрядовых феноменов, выявленных в Раскопе 4, можно попытаться объяснить следующим образом. Группа пруссов, обитавших на поселении Кауп (?) и обладавших правом хоронить своих умерших на участке могильника Кауп, свободном от курганных скандинавских захоронений, в начале Х в. сакрализовала этот участок посредством засыпки материка гравием и мелким песком с последующим обжигом этой поверхности по подсыпке. Затем после смерти члена упомянутой группы, обладавшего достаточно высоким социальным статусом, вырывалась могила овальной в плане форм разм. в среднем 1,7 × 1,4 м глуб. от поверхности, современной началу земляных работ, ок. 0,5 м. Могилы ориентировались по линии северо-запад – юго-восток, что обычно для прусской культуры V–XI вв. Затем на дно могилы возлагалась отрубленная голова коня с частью шеи – часть заупокойной жертвы. Затем через некоторое время эта жертва перекрывалась тушей коня с подогнутыми ногами и сильно изогнутой, зачастую – сломанной шеей. Складывается впечатление о том, что этого коня силой запихивали в могилу, меньшую относительно его параметров. Наконец, на грунте, которым заполнена могильная яма с конями, создаётся каменная кладка. На неё приносятся остатки погребального костра с инвентарём. Акт кремации мог осуществляться неподалёку, на месте "погр." К37. После снятия с него части ОПК с костями и крупными предметами инвентаря они помещались в индивидуальную могилу, а оставшийся в костре пепел с мелкими обломками кальцинированных костей и мелкими же предметами инвентаря, неуловимыми в золе, разравнивались по территории могильника. Такова сущность формы обряда Aschenplatz-2, сочетавшей как прусские (двухъярусные могилы), так и куршские черты (множественные трупосожжения). Примечательно то, что О. Тишлер подобную форму обряда (А-2) отмечал при раскопках грунтового могильника Oberhof/Aukstakiemiai и прочих могильников на территории нынешней Западной Литвы (Wróblewski W., 2006, p. 221).

Погребения, вскрытые на Раскопе 4, представляют собой уникум как по своему расположению в пределах курганного могильника Кауп, содержащего останки скандинавов IX–X вв., так и по своему обряду, сочетающему прусские и куршские традиции. Тоже самое можно сказать и об обнаруженных там предметах инвентаря. Отсутствуют лишь типичные для куршей женские украшения (прорезные пластинчатые фибулы, спиральные браслеты, витые перстни с расширенной центральной частью). Напротив, у куршей поздней фазы эпохи викингов отсутствуют конские захоронения в нижних ярусах могил (представлены лишь детали конского снаряжения), на Раскопе 4 эта черта прусской культуры имеется. Правда, наличие останков нескольких коней в одной могиле было известно ранее лишь на участке могильника Dollkeim/Коврово кон. Х – нач. XI вв.

Погр. 38 (в сезоне 2010 г. не вскрывалось)

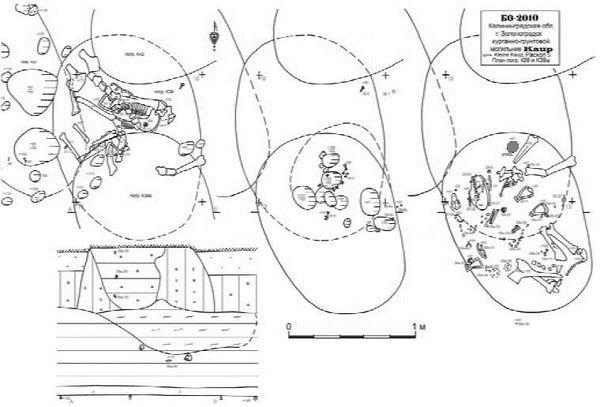

Погр. К39 (Р. 5, кв. 10, 13) двухъярусное трупопосожжение, расположено в центральной части Р. 5, яма его нижнего яруса имеет овальную в плане форму разм. 1,65 × 1,17 м, ориентирована по линии северо-запад – юго-восток (рис. 38). Своим западным сектором погр. К39 перекрывает могильную яму погр. К32, тем самым определяя снизу вверх относительную хронологическую линию погребений: погр. К24(26) → погр. К32 → погр. К39. Глубина ямы нижнего яруса погр. К39 почти идентична аналогичному параметру, отмеченному в сеч. А-В у погр. К39а и соответствует 0,32 м. При этом, в отличие от глубины погр. № 39а, глубина погр. К39 в пределы материка не входит. Верхний ярус погр. К39 практически полностью уничтожен при сооружении соседнего погр. К39а и остатки этого яруса разрушены корнями росшего здесь дерева. В нижнем ярусе обнаружена передняя часть конского скелета, лежавшего, как показывают кости таза в северо-западном секторе могилы, по длинной её оси, по линии северо-запад – юго-восток.

Рис. 38. План погр. К39 и К39а

Очевидно, голова коня была направлена на юго-восток. Однако при сооружении погр. К39а, разрушившего центр и юго-восточный сектор погр. К39, голова коня была переотложена в северную часть погребения, на брюшную часть костяка, частично перекрыв нижние ряды рёбер. Тем не менее в зубах коня сохранились кольчатые удила № 39–12, с черепом найдены две пряжки с прямоугольными рамками №№ 39-1, 39–13 (рис. 39). Под зубами коня и в 0,15 м к югу от черепа коня найдена пара стремян №№ 39-1, 39-3, входящие в состав снаряжения коня из погр. К39. Стремена относятся к вар. Goßler AI,1 (Goßler N., 2013, Abb. 3)., на основании чего погр. К39 можно отнести к началу Х! в. Этому не противоречит и упоминавшаяся выше линия релятивной хронологии в виде погр. К24(26) → погр. К32 → погр. К39 (Архив ИА РАН, Кулаков В.И., 2010).

Погр. К39а (Р. 5, кв. 10, 13) двухъярусное трупопосожжение, расположено в южной части центрального сектора Р. 5, яма его нижнего яруса имеет овальную в плане форму 1,48 × 1,03 м, ориентирована по линии северо-запад – юго-восток (рис. 38). Глубина нижнего яруса погр. К39а достигает 0,30 м, могила заполнена в основном переотложенным предматериковым суглинком в смеси с частицами золы и крупного обожжённого гравия. В северной части могилы видно заполнение, представленное ОПК в смеси с крупным обожжённым гравием. Выше этой прослойки, в плане имеющей диам. до 0,3 м, отмечена линза верхнего яруса, достигающая мощ. 0,23 м и заполненная ОПК в смеси с частицами золы.