Первой ставилась цель, прорвав расположение противника, овладеть Золочевским районом, развивая в дальнейшем свои действия на Глиняны; вторая, прорвавшись сквозь расположение противника, по овладению районом Бжежан, должна была наступать на Бобрку.

Наконец, VIII армия, прикрывая операцию этих двух армий со стороны Карпат, должна была проникнуть в долину р. Ломшщы и в дальнейшем развивать успех на Калущ и Болехов.

VIII армия переходила в наступление на несколько дней позже атаки остальных армий на их фронте.

18 июня (1 июля) XI и VII армии приступили к выполнению поставленных им задач.

В первые два дня наступления XI армия имела некоторый тактический успех, овладев первой линией расположения противника; VII армия, овладев некоторыми пунктами в расположении противника, встретила упорное его сопротивление и в дальнейшем уже только топталась на месте.

Поэтому было решено центр тяжести наступления перенести на XI армию, а VII армии было приказано только лишь обеспечить операции XI армии. 23 июня (6 июля) эта последняя вновь перешла в наступление и имела небольшой тактический успех, и на этом ее наступательный порыв выдохся. 24 июня (7 июля) ее командарм приступил к перегруппировкам, предполагая возобновить наступление 27 июня (10 июля).

Тем временем, а именно 23 июня (6 июля), в дело вступила VIII армия (Корнилова); ударный кулак этой армии – XII корпус в составе 6 дивизий в первый же день наступления прорвал все расположение противника, захватив свыше 7000 пленных и 48 орудий.

В последующие дни наступление этой армии продолжалось. Уже к вечеру 27 июня (10 июля) она заняла город Галич и вышла на линию реки Ломницы, 28 июня (11 июля) был занят Калущ, а к 30 июня (13 июля) наши части продвинулись до линии Копанка, Мосциска, Долге, Камень, Небылов, Гринки.

На этой линии угас и наступательный порыв VIII армии.

Приостановка наступления XI и VII армий вызвала в них моральную депрессию и усиление процесса разложения.

"Считаю долгом донести, – писал командарм XI, – что, несмотря на победу 18 и 19 июня, которая должна была бы укрепить дух частей и наступательный порыв, этого в большинстве полков не замечается и в некоторых частях господствует определенное убеждение, что они свое дело сделали и вести непрерывно дальнейшее наступление не должны".

К 1–2 июля (14–15 июля) наше наступление на Юго-Западном фронте замерло окончательно; наши потери за время наступательной операции всех трех армий выразились цифрою: 1222 офицера и 37 500 солдат, что составляло 14 % всего состава этих армий.

Западный фронт пробовал наступать X армией 9 (22) июля, но уже 10 (23) июля эта атака захлебнулась, ввиду событий на Юго-Западном фронте и развала X армии.

Пока Юго-Западный фронт вновь занялся перегруппировками для развития своего успеха XI и VIII армиями, он был предупрежден противником, который 6 (19) июля сам перешел в наступление.

Удар противника был направлен по левому флангу XI армии, где в то время стояло 7 корпусов (5 на фронте и 2 в резерве) – всего 240 батальонов, 40 эскадронов, 100 тяжелых и 475 легких и гаубичных орудий. Со стороны противника на этом участке было введено только 9 дивизий, всего 83 батальона, около 60 тяжелых и 400 легких и гаубичных орудий; таким образом, мы обладали почти тройным превосходством сил над противником. Атакованные части XI армии самовольно начали отходить назад, и в образовавшийся промежуток устремился противник, который начал развивать свой удар в юго-восточном направлении. После этого начался неудержимый отход корпусов этой армии на восток. Многие части, получив боевые приказы, обсуждали их на митингах, в комитетах, упускали время, а то и совсем отказывались выполнять их.

Уже к вечеру 8 (21) июля части XI армии самовольно отошли за Серет, что вынудило и VII армию загнуть сначала свой правый фланг, а затем начать отступление. 9 (22) июля противник обрушился на эту армию силой в три роты с пулеметами. Эти роты обратили в бегство 126-ю и 2-ю Финляндские дивизии; противника сдерживали только офицерский и унтер-офицерский состав и несколько солдат.

Все попытки восстановить положение остались безрезультатными. События на фронте XI и VII армий вынудили, наконец, VIII армию также начать свой отход, и 10 (23) июля наступление противника почти беспрепятственно развивалось на широком фронте.

Беспорядочный отход армий к границам отмечался небывалым развитием дезертирства. За одну только ночь "Батальон смерти" при XI армии задержал в окрестностях Волочиска около 12 тысяч дезертиров.

11 (24) июля наши войска оставили город Тарнополь под непрекращающимся натиском противника, который продолжался в течение 12 (25) июля; 13 (26) июля противник прекратил свое наступление, что дало возможность нашим армиям к 15 (28) июля сравнительно спокойно занять новую линию фронта, которая проходила от села Суходолы через села Чепель, Плотыч, Черниховце, Скалат, Гржималув, далее по Збручу на Скала и от Скала на Кршивце, Бискупце, Снятынь, Куты, Ростока-гора, Томнатик-гора, Ботошул.

Характерными с точки зрения картины разложения и падения боеспособности армии представляются наступательные попытки Северного фронта; они начались в период 8 – 10 (21–23) июля следующим образом: "…только две дивизии из шести были способны для операции. Из остальных же дивизий: 36-я дивизия, взявшая две линии неприятельских окопов и шедшая на третью, повернула обратно под влиянием окриков сзади, 182-я дивизия загонялась в плацдармы силою оружия; когда же противник открыл по частям дивизии артиллерийский огонь, то они открыли беспорядочную стрельбу по своим. Из 120-й дивизии в атаку пошел только один баталион. Нейшлотский полк (22-й дивизии) не только не хотел сам наступать, но препятствовал и другим, арестовывая походные кухни частей боевой линии".

Главнокомандующий Западным фронтом на совещании в Ставке 16 (29) июля в следующих выражениях описывал картину неудачной попытки своего фронта, о которой мы упоминали уже выше.

"Части двинулись в атаку, прошли церемониальным маршем две, три линии окопов противника и… вернулись в свои окопы. Операция была сорвана. Я на 19-верстном участке имел 184 баталиона и 900 орудий; у врага было 17 баталионов в первой линии и 12 в резерве при 300 орудиях. В бой было введено 138 баталионов против 17 и 900 орудий против 300".

16 – 17 (29–30) июля противник попытался развить свой дальнейший успех против только что отступивших армий Юго-Западного фронта, переправившись через Збруч в район Гусятина; здесь атаки его были отбиты и армии восстановили свое прежнее положение, но зато ему удался прорыв вдоль южного берега реки Днестр на правом фланге VIII армии, которая вследствие этого осадила назад и в ночь с 20 на 21 июля (2–3 августа) очистила город Черновцы.

На этом эпизоде закончились все более или менее значительные операции кампании 1917 года на Юго-Западном фронте.

Итак, уже к середине лета 1917 года падение боеспособности русской армии достигло таких размеров, что она была совершенно неспособна к ведению наступательных операций, даже в наиболее для себя благоприятных условиях обстановки.

Следующей по времени и значению операцией кампании 1917 года является Рижская операция, где наступательный почин находился всецело в руках противника и где русской армии пришлось подвергнуть испытанию свою боеспособность уже в условиях исключительно обороны.

Тотчас после неудачи своих наступательных попыток командование Северным фронтом начало заботиться об усилении своего положения в рижском районе. Агентурные и разведывательные данные указывали на крупную операцию, замышляемую германцами против этого района с суши и моря.

С этой целью были предприняты перегруппировки, имевшие целью усилить XII армию, защищавшую подступы к Риге, для чего между прочим пришлось очистить 14 (27) июля Икскюльское предмостное укрепление на левом берегу Западной Двины [119] .

Командование фронтом приняло меры к сосредоточению резервов в рижском районе, которые группировались на следующих направлениях: на Рижском (36-я пехотная дивизия, 10-я Туркестанская дивизия и 5-я Кавказская дивизия) в районе Венден, Зегевольд и Лигат; на Двинском и Якобштадтском направлениях располагалась побригадно 187-я пехотная дивизия. XII армия занимала участок от мызы Войсте через село Клап-Кальнцем и далее на Олай и село Борземюнде, причем у этого последнего пункта ее фронт переходил на правый берег Западной Двины, по которому шел до стыка с V армией между Фридрихштадтом и Якобштадтом.

В состав XII армии входило 5 корпусов, каждый численностью от 3 до 5 дивизий; 4 корпуса занимали участок фронта, протяжением около 80 километров, а правобережный XXI армейский корпус занимал фронт по правому берегу Западной Двины, протяжением около 100 километров.

Эта группировка переносила центр тяжести обороны Риги на левый берег Западной Двины.

Новый командарм XII – генерал Парский несколько изменил эту группировку в том отношении, что за счет своих левобережных корпусов, растянув их фронт до устья реки Огер, несколько сократил участок правобережного XXI корпуса: в свой резерв, кроме вышеуказанных вновь прибывающих частей, он назначил: 4-ю Сибирскую и 136-ю пехотную дивизии за правым флангом армии и одну дивизию XXI корпуса за ее левым флангом.

Новые данные о противнике, значительные силы которого, согласно сведений войсковой разведки, сосредоточивались на левом берегу Западной Двины против Икскюля, заставили верховное командование распорядиться занятием более сокращенного фронта на левом берегу Западной Двины, что выразилось в отходе левобережных корпусов километров на 15 назад на так называемую Франкендорфскую позицию, что давало возможность вытянуть еще часть сил в армейский резерв; всего в резерве командарма собралось 4 пехотных и одна кавалерийская (4-я Сибирская, 136-я и 33-я пехотные, 2-я латышская бригада и 17-я кавалерийская дивизия) на рижском направлении, преимущественно на правом берегу Западной Двины, и одна дивизия (116-я) за XXI корпусом.

Кроме того, для дальнейшего усиления XII армии высшее командование 12 (25) августа направило срочно в район станций Зегевольде-Лигат бригаду 24-й пехотной дивизии, подчинив расположенную уже там 5-ю кавалерийскую дивизию XII армии, а 19 августа (1 сентября) туда же была направлена 36-я пехотная дивизия.

18 (31) августа противник произвел сильную огневую демонстрацию против левобережных корпусов XII армии, а в 5 часов 19 августа (1 сентября) под прикрытием огня 500 батарей, быстро расстроивших нашу 136-ю пехотную дивизию, переправился через Западную Двину в районе станции Икскюль.

К месту прорыва тотчас были направлены ближайшие резервы; первоначальная контратака 33-й пехотной дивизии была удачна, но скоро противник вновь потеснил ее, продолжая расширять свой прорыв.

Командарм XII возложил общее руководство контратакой на командира XIV корпуса (Болдырев), которому были подчинены 136-я, 138-я и 33-я пехотные дивизии, 2-я латышская бригада и бригада 116-й пехотной дивизии, и одновременно с тем приказал левобережным корпусам еще более сократить свой фронт на левом берегу Западной Двины, продолжая оставаться сам в Риге, т. е. уже на продолжении неприятельского фронта, отчего страдали интересы управления. 20 августа (2 сентября) противник в нескольких местах прорвал фронт XIV корпуса, долженствовавшего его отбросить за реку, а кроме того, прорвался и на участке XXI корпуса, южнее реки Огер.

Расширение прорыва противника на правом берегу Западной Двины, при неудачной попытке ликвидировать его, создало угрозу тылу главной массы сил XII армии в районе Риги и вынудило их к поспешному отступлению; в ночь на 21 августа (3 сентября) Рига была очищена и корпуса XII армии начали свое отступление на север к Вендену, где они с 24 августа (6 сентября) устраивались на Венденских позициях.

Пленными было обнаружено всего 4 германских дивизии, действовавших против XII армии; командарм XII определял количество сил противника, действовавших против него, в 8 дивизий. По сведениям Ставки, количество наших потерь определялось в 25 тысяч человек, из них 15 тысяч пропавших без вести, 170 пулеметов и до 280 орудий.

На фоне общего развала армии особняком выделяются действия Балтийского флота и главным образом его десантных команд в Моонзундской операции, где они проявили высокую боеспособность. Это можно объяснить тем обстоятельством, что здесь случайно оперативная цель операции отвечала политической идеологии масс: обороняя подступы к Финскому заливу, Балтийский флот тем самым оборонял Петроград, который революционное сознание масс рассматривало как колыбель революции.

После занятия Риги противник основной своей задачей поставил овладение Зундским архипелагом (о-ва Эзель, Даго и Моон). В сухопутном отношении оборона этих островов была слаба; только в одном месте острова Эзель была вторая линия окопов и то доведенная до профили с колена.

Для обороны Моонзунда с суши командующий Балтийским флотом располагал 15 баталионами, 5 эскадронами, 140 пулеметами, 60 легкими и 108 крепостными орудиями.

Силы Балтийского флота состояли: из действующей эскадры в две бригады линейных кораблей (8 кораблей), из двух бригад крейсеров (9 крейсеров) и дивизии минной обороны (57 эскадренных миноносцев), причем непосредственное участие в обороне Моонзундской позиции приняли: 2 линейных корабля, 1 крейсер, 3 канонерки, 8 линейных [120] крейсеров типа "Новик", 12 миноносцев, 10 подводных лодок, 3 заградителя, 6 тральщиков, 5 сторожевых судов и транспортов.

С германской стороны в операции приняли участие флот в составе: 3-х дредноутов, 13–14 линейных кораблей, около 50 миноносцев, большого количества тральщиков и 50–60 транспортов; в качестве десанта с флотом следовали части XXII германского корпуса: 42-я пехотная дивизия, 2 бригады велосипедистов, несколько ландверных и ландштурменных частей и специальные части, а всего 23 000 людей и 5000 лошадей.

29 сентября (12 октября) германцы при поддержке судовой артиллерии начали высадку на островах Эзель и Даго, оттеснив наши пехотные части вглубь островов; только рота матросов-охотников оказала сопротивление продвижению германцев и заставила приостановиться их велосипедистов; попытка организовать контратаку не удалась. 1 (14) октября неприятельский флот начал обстреливать нашу батарею на южной оконечности острова Эзель, запиравшую проход через Ирбенский пролив в Рижский залив; эта батарея была нами потеряна 2 (15) октября, а 3 (16) октября неприятельский флот, протралив Ирбенский пролив, вошел в Рижский залив, где наш флот, несмотря на огромное численное неравенство в силах, принял бой, в результате которого вынужден был все-таки покинуть Рижский залив. Вечером в тот же день было приступлено к эвакуации Моонзунда.

Моонзундская операция явилась последней по времени операцией в мировой войне, в которой активно участвовали русские армия и флот.

Н. Kaкypuн

Приложение № 2 Перечень сокращений и краткое обозначение некоторых должностных лиц и учреждений

Главковерх . Верховный главнокомандующий; лицо, стоявшее во главе всех вооруженных сил, действовавших на театрах военных действий. Согласно закона, действовавшего до Февральской революции, подчинялся непосредственно только главе государства и ему одному представлял свои доклады, от него же получая указания.

Ставка. В прямом смысле – местопребывание верховного главнокомандующего; в военном обиходе под именем Ставки разумелась вся совокупность учреждений и лип, состоявших при верховном главнокомандующем, а именно штаб, инспекции и пр.

Наштаверх. Начальник штаба верховного главнокомандующего.

Генквар, огенквар (соответственно генкварверх). Генерал-квартирмейстер. Лицо, объединявшее, начиная от штаба армии, в своих руках руководство оперативной, разведывательной службой и службой Генерального штаба; генерал-квартирмейстер стоял во главе отдела штаба соответствующего наименования.

Дежурный генерал. Лицо, ведавшее вопросами укомплектования армии, ее пополнением, личным составом, за исключением специалистов, и наградной частью.

Главкосев, Главкозап, Главкоюз, Главкокав, Главкорум . Главнокомандующие Северным, Западным, Юго-Западным, Кавказским и Румынским фронтами.

Наштасев, Наштазап, Наштаюз, Наштакав, Наштарум. Начальники штабов соответствующих фронтов.

Генкварсев, генкварзап и т. д. Соответствующие генерал-квартирмейстеры.

Командарм. Командующий армией.

Наштарм. Начальник штаба армии.

Комкор, начдив, наштакор, наштадив. Сокращенное наименование командиров корпусов, начальников дивизий и их начальников штабов.

Военмин. Военный министр. Лицо, ведавшее во время войны вопросами организации снабжения действующих войск вооруженными силами внутри страны; вопросами призыва и укомплектования тыловых частей и мобилизацией населения.

Г.У.Г. Ш., Гугш. Главное управление Генерального штаба. В мирное время являлось органом, в котором разрабатывались планы войны и все вопросы, связанные с подготовкой к войне, в том числе и железнодорожные переброски войск, а также разведывательная и мобилизационная работа. В военное время выделяло кадры для образования высших войсковых штабов, продолжая ведать вопросами мобилизационными и военной агентуры за границей.

"Грамотей". Главное интендантское управление. Центральный орган Военного министерства. Во время войны ведало вопросами тыловых заготовок и распределения их для нужд действующей армии.

Военный округ. Военно-административное подразделение тыловых районов и страны; в округ входило несколько губерний.

Наштаокр. Начальник штаба военного округа.

Искосол. Исполнительный комитет совета солдатских депутатов.

Центрофлот. То же во флоте.

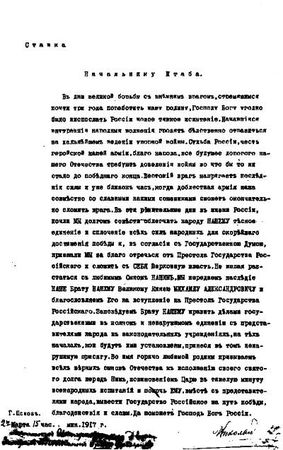

Фото с вкладки

Текст отречения Николая II

Отречение Николая II

Гражданин Романов после высылки в Тобольск

Восставшие солдаты и жители Петрограда сбивают со здания царскую символику

Питерцы приветствуют революционных солдат