Только в 1492 году, спустя два-три столетия после появления в Европе современного рулевого управления (хоть еще и без штурвального колеса), человеку удалось пересечь Атлантический океан. Не менее долгим было открытие морского пути в Индию. Три столетия подряд мощные морские державы: Италия, Испания и Португалия, соревнуясь, отправляли современные морские корабли; экспедиция за экспедицией шли на юг, пока не достигли южной оконечности Африки, пока не сумели ее обогнуть и пока Васко да Гама не нашел наконец морскую дорогу до Индии.

Однако историки уверяют, будто задолго до изобретения карт, руля, морской оснастки и компаса люди просто так, без труда плавали по всему земному шару и прекрасно знали географию!

Можно ли в это поверить?

Большой шаг вперед в развитии судоходства по внутренним водным путям был сделан с изобретением шлюзов с воротами. Начало положили шлюзы с одним створом для пропуска судов. Шлюзы с верхними и нижними воротами появились в Нидерландах в XIV веке и, по-видимому, независимо в Италии в XV веке. Как и все остальное, в Китае шлюзы с одними воротами появились еще до нашей эры, а шлюзы с двумя воротами – в IX или Х столетии. Но китайцы почему-то использовали их крайне редко, да, наверное, и вообще не использовали, тогда как подобные шлюзы в Европе были очень тесно связаны с решением насущных задач, они были действительно нужны, и их появление здесь вполне закономерно.

Менее крупным, но существенным изобретением этого времени была тачка, решавшая задачи местных перевозок. Китайцы, конечно, и тачку знали еще с начала нашей эры, а в "отсталой" Европе она появилась только в XIII веке. Но ведь очевидно, что механизм или машина с тем или иным двигателем, пусть даже таковым выступает человек, нужна лишь тогда, когда есть достаточно работы, чтобы сделать ее экономически выгодной. Появление морского судна, перевозящего грузы, равные по весу грузу каравана из тысячи верблюдов, сделало изобретение тачки неизбежным. Новые транспортные средства позволили в Средние века доставлять грузы в порт к кораблю или наоборот, а также возить зерно на центральную водяную мельницу или лес на крупную лесопилку.

Иначе говоря, не то что в Древнем мире, но и в раннее Средневековье не было задач для машин с двигателями, даже для тачки. Там все было более мелких масштабов, что исключало почти полностью возможность их использования.

История часов

Механические часы оказались самым сложным механизмом, созданным в Средние века. И так же, как во всех других случаях, появление и совершенствование этого механизма, с одной стороны, были вызваны потребностями общества, а с другой – сами инициировали развитие науки и общественный прогресс.

Надежные часы были нужны прежде всего церкви, для уточнения и унификации времени богослужения. Сначала с этой задачей более или менее успешно справлялись солнечные часы, со временем их заменили башенные с боем, – поэтому есть основания предполагать, что первые часовые механизмы не имели циферблата, а имели один только бой, обозначая звуком наступление определенного часа.

Но и в светских делах требовалось знать точное время! Показательно в этом смысле разрешение, которое королевский наместник в Артуа (Франция) дал в 1355 году жителям городка Эр-сюр-ля-Лис: он разрешил воздвигнуть городскую колокольню, чтобы ее колокола отбивали не церковные часы, а время коммерческих сделок и работы суконщиков. Время нужно было знать и в мануфактурах, в которых результат работы зависел от точного соблюдения продолжительности отдельных технологических процессов.

Но, скажем прямо, во всех перечисленных случаях можно было обойтись без механических часов. Хватило бы тех, что уже были: солнечных, песочных или водяных.

А вот развитие торговли без механических часов обойтись не могло, ведь значительное расширение морских торговых связей требовало более точных методов навигации. Когда морские суда плавали в Средиземном море или с севера на юг вдоль побережий, то определение широты, дополняемое исчислением по лагу, позволяло определять местонахождение морского судна с достаточной точностью. Широту местности определяли с помощью астрономии; но долготу с помощью астрономического расчета определить невозможно, необходимая для этого точность измерений была недостижимой даже в XVIII веке. И только имея часы, настроенные на время в некой известной точке Земли, можно было, сравнивая его со временем на судне, рассчитать долготу местности. А время на судне определяли по солнцу и звездам.

Производство часов, даже таких крупных и несовершенных, какими были первые образцы, требовало гораздо более высокой точности изготовления, чем все прежние машины. Говорят, что современное машиностроение есть детище, родившееся от "брака" тонкого мастерства часовщика с техникой тяжелого машиностроения, применявшейся строителями мельниц и других мощных двигателей.

Как же узнавали время до появления механических часов?

Солнечные часы

Несомненно, самым распространенным хронометрическим прибором были солнечные часы, основанные на кажущемся суточном, а иногда и годовом движении Солнца. Появились такие часы не раньше осознания человеком взаимосвязи между длиной и положением тени от тех или иных предметов и положением Солнца на небе. Но даже осознав это все, вряд ли кто-то сразу бросился строить часы; надо было еще понять, что такое время. Ведь и теперь еще бродят кое-где по Земле первобытные племена, прекрасно знающие, что такое тень, но обходящиеся тем не менее без часов. Нужды нет.

Известно, что в своем первоначальном виде такие часы имели форму обелиска, но точная дата их возникновения неизвестна. А кстати, их могли изобрести несколько раз в разных местах.

Традиционная история считает, что самым первым упомянул солнечные часы китаец Чиу-пи (около 1100 года до н. э.). В своей рукописи он сообщил, что с их помощью китайцы легко установили летнюю и зимнюю высоту Солнца и определили наклон эклиптики в 23°52 . Правда, неясно, как они это мерили, поскольку многие знания, необходимые для этого, в частности тригонометрия, появились значительно позже. Да и зачем они это сделали, тоже непонятно. Предположим, из-за врожденной китайской любознательности. Причем до недавнего времени китайцы считали свою страну Срединной империей, накрытой куполом неба, и никакого представления ни о шарообразности Земли, ни об эклиптике не имели.

Самые благоприятные климатические условия для измерения времени с помощью солнечных часов имеет Египет, поэтому более достоверным представляется мнение, что первые солнечные часы – гномон, вертикальный обелиск со шкалой, нанесенной на землю возле него, – появились именно здесь. Обелиски служили одновременно для почитания культа бога Солнца. Эти священные обелиски стояли, как правило, перед входами в храмы. Интересно, что традицию устанавливать солнечные часы у храмов можно проследить и в Европе вплоть до XIX века. А вот в России не всегда солнечно, поэтому у нас собирают верующих в храм боем колоколов.

До сих пор сохранился египетский обелиск высотой в 34 метра. Считается, что он в царствование Августа был перевезен из Египта в Рим и по указанию императора установлен на Марсовом поле, а руководил этой операцией математик Факундус Новус. Гномон поставили в центре специальной панели, на которой расчертили циферблат; часовые линии были выложены из бронзовых металлических частей. По словам Плиния Старшего, обелиск служил для определения времени года и долготы дня. Он простоял несколько веков, но в эпоху упадка Древнего Рима был сброшен и надолго забыт. В 1463 году его опять нашли, но только в 1792 году вновь установили на площади Монтечиторио в Риме, где он стоит и поныне.

В Египте помимо обелисков были созданы и другие конструкции солнечных часов. Например, состоящие из горизонтальной части – линейки с хронометрической шкалой длиной около 30 см, и перпендикулярного ей "плеча", отбрасывающего тень на шкалу. Еще тут были ступенчатые часы с двумя наклонными поверхностями, ориентированными по оси восток-запад и разделенными на ступени. При восходе Солнца тень падала на край верхней ступеньки одной из этих поверхностей, восточной, затем постепенно опускалась, а к полудню исчезала. После полудня тень снова появлялась в нижней части западной поверхности, откуда она поднималась до тех пор, пока при заходе Солнца не касалась грани верхней ступеньки. У таких часов время определялось длиной, а не направлением тени.

Измерение времени длиной тени кое-где сохранилось до позднего Средневековья. Врач и географ Паоло Тосканелли построил в 1468–1482 годах на костеле св. Марии де Фиоре во Флоренции гномон высотой 84,5 метра, с помощью которого удавалось измерять с полусекундной точностью местный полдень. С помощью этого гномона Тосканелли уточнил данные астрономических таблиц.

Были другие солнечные часы, со шкалой для определения времени по направлению отбрасываемой тени, хоть и появились они, наверное, позже. Для правильного показания времени верхняя линия шкалы была горизонтальной, и шкала составляла прямой угол с плоскостью местного меридиана. Поскольку компас еще не был известен, для правильной установки часов приходилось вести наблюдения за моментами солнцестояний или равноденствиями.

На древних солнечных часах деления наносили, исходя из практического опыта, потом – на основе теоретического расчета, правда неверного. Египтяне знали, что тень, отбрасываемая гномоном, различна в зависимости от времени года, но разница не учитывалась. Абсолютно точное время здешние гномоны показывали лишь дважды в год: в дни весеннего и осеннего равноденствия. Поэтому позже, чтобы улучшить результат, стали строить солнечные часы с особыми шкалами для разных месяцев.

При кажущейся простоте в ходе разработки теоретических основ науки о часах, гномоники, возникали и решались математические задачи о трисекции угла, о конических сечениях, о стереографической проекции и т. д. Решение этих задач на мусульманском Востоке привело к обоснованию и применению в практике формул прямолинейной и сферической тригонометрии. Создание солнечных, водяных, песочных часов способствовало развитию точной механики, а она, в свою очередь, была связующим звеном между приборостроением и опытной наукой.

Из Египта знания о солнечных часах стали распространяться по всему миру. И здесь можно привести два соображения: хронологическое и общеисторическое.

Во-первых, тот факт, что теоретическое обоснование для солнечных часов делали в мусульманских странах, говорит нам, что эта история происходила позже как минимум VII века, ибо раньше не было еще не только мусульманских стран, но и вообще мусульман.

Во-вторых, подобные научно-технические разработки могут вести только народы, имеющие для этого и подготовленных людей, и средства, и потребность в измерении времени. Достоверная история Византийской империи и отдельных ее территорий, в отличие от мифической истории Древнего Китая, показывает, что процесс научно-технического развития, при всех его зигзагах и завихрениях, имеет эволюционный и международный характер.

Византия среди всех стран достигла высокого уровня развития техники. Арабы учились у византийцев многому, в том числе и конструированию и изготовлению различных видов солнечных часов.

А в самой Византии были весьма распространены настенные вертикальные солнечные часы. Они имелись на стенах церквей и общественных зданий и были примерно такого же типа, как на стенах Башни ветров в Афинах и на стене византийской церкви, построенной на месте языческого храма Грация. На циферблате для обозначения часов впервые появляются числа.

Свидетельства о наличии в Константинополе часов как прибора времени историки находят в документах, отнесенных ими к VI веку, но, к сожалению, без какого-либо пояснения их устройства. На основании эпиграммы, относящейся ко времени царствования Юстина II (565–578), византиевед Рейске заключает, что уже в VI веке у византийских греков были часы с боем, по крайней мере, большие городские. Датировка такого сообщения требует дополнительной проверки и больших размышлений.

В "Уставе" Константина Багрянородного (911–959) упоминается профессия часовщика. Здесь же говорится о наличии в империи специальных людей, отбивавших часы церковных служб и молитв. Предполагается, что во дворце отбивание часов необходимо было не столько для молитв и церковных собраний, сколько для обозначения времени собраний воинов, открытия и закрытия дворца, смены стражи и других действий, совершающихся регулярно.

Однако учтем, что при господстве аграрного строя и ремесленной техники (будь то в Древнем мире или в Средние века) не было нужды делить время на мелкие отрезки и точно их измерять, как теперь. Люди определяли время по естественному движению Солнца, по длинным летним дням и коротким зимним, которые одинаково делили на 12 часов, а потому летние и зимние часы были разными.

Подчеркнем это особо: под влиянием изменяющегося наклона Солнца изменялась в течение года длина дневных и ночных часов. Согласовывать час, который показывают приборы с равномерной шкалой (водяные, огневые, песочные и механические часы) с длительностью часа солнечных часов – труднейшая проблема.

Более поздние солнечные часы получили криволинейные шкалы, что устранило этот недостаток. Такими часами со сложными шкалами, рассчитанными для квартальных или месячных интервалов, пользовались примерно до XV века. Также до конца XIV века в Центральной Европе были весьма распространены настенные вертикальные солнечные часы с горизонтальной теневой штангой, перенятой первоначально из Египта. Но в Египте, благодаря сравнительно малой удаленности от экватора, время определялось с приемлемой степенью точности, тогда как в Греции, Италии или Чехии эта точность была значительно хуже.

Новую эпоху в развитии солнечного часостроения открыло важное изобретение, сделанное в 1431 году. Принцип его заключался в установке теневой стрелки в направлении земной оси; такую стрелку назвали полуосью. Этим простым нововведением было достигнуто то, что теперь тень равномерно вращалась вокруг полуоси, поворачиваясь каждый час на 15°.

Разновидность экваториальных часов – аналемматические солнечные часы, стрелка которых направлена перпендикулярно плоскости часовой шкалы, но эта шкала лежит не в плоскости, параллельной экватору, а в горизонтальной плоскости, например непосредственно на земле.

Если бы нам понадобилось измерять этими часами время, то надо было бы вынести часовую шкалу на эллиптическую кривую и при этом одновременно изменять положение стрелки в меридиональной плоскости применительно к сезону года. Описание таких часов появилось в астрономических трудах XVI века, но детальными измерениями с помощью этих часов стал заниматься лишь в середине XVIII века астроном и директор Парижской обсерватории Джозеф Джером Лаланд.

Стало возможным ввести равномерное время для всего года, причем отрезки, соответствующие часам, были одинаковой длины независимо от изменяющейся высоты Солнца. Одним из первых упоминаний о часах с полуосью является рукопись Теодорика Руффи от 1447 года. Некоторые солнечные часы того времени имели одновременно гномон и полуось; они описаны в рукописи арабского астронома XV века Сибт-аль-Маридини; аналогичные часы построил примерно в то же время египетский астроном Ибн-аль-Магди.

Прогресс, которым ознаменовалась наука в эпоху Возрождения, отразился и на конструкции солнечных часов. Сравнительно быстро, примерно за 130 лет, прежние несовершенные часы превратились в весьма точные для своего времени хронометрические приборы, которыми можно было измерять время в любом месте Земного шара. Для правильной установки часов стали использовать компас.

Один из первых создателей солнечных часов с корректирующим компасом – астроном и математик Региомонтан, настоящее имя которого Йоганнес Мюллер (1436–1476), известный также как Жоан де Монте Регио, работавший в середине XV века в Нюрнберге. Он был также автором первого специального труда о солнечных часах.

Сочетание солнечных часов с компасом привело к тому, что их стало возможным использовать повсеместно, и появились портативные, карманные или дорожные модели часов. Солнечные часы в виде полого полушария со стрелкой, отбрасывающей тень на внутреннюю полость, начали строить с 1445 года, хотя официальная история науки и относит их изобретение к античности.

Солнечные портативные часы

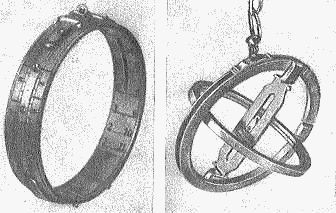

Интересны кольцевые солнечные часы, один из вариантов дорожных, – они одновременно служили и в качестве декоративной подвески. Главной их частью было латунное кольцо диаметром в несколько сантиметров, сопряженное с другим подвижным кольцом, снабженным отверстием для солнечного луча. На внешней поверхности главного кольца гравировали начальные буквы месяцев, а против них, на внутренней поверхности, находилась часовая шкала. Перед измерением надо было повернуть меньшее колечко так, чтобы отверстие для луча лежало у наименования нужного месяца. Для измерения времени часы выставляли так, чтобы солнечный луч проходил через отверстие и указывал час на шкале.

Первое описание таких часов, в виде перстня с печатью, содержится в книге врача Боне, изданной в Париже в 1500 году.

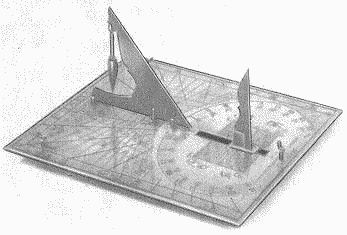

Одной из самых популярных разновидностей дорожных солнечных часов были так называемые пластинчатые часы. Первые экземпляры появились в Европе в 1451–1463 годах. Обычно они состояли из двух, а иногда из трех одинаковых по величине четырехгранных прямоугольных пластинок, соединенных подвесками, причем в нижней пластинке обязательно должен был находиться компас.

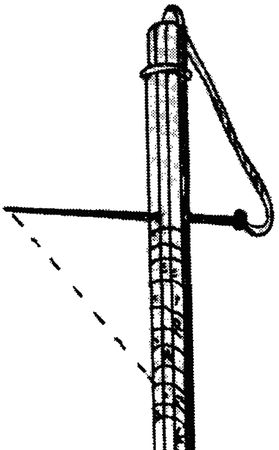

Имеется описание деревянных восьмигранных палок с металлическим острием длиной 160 см и с вырезанными часовыми шкалами. Это – дорожные солнечные часы (ашадах), которыми пользовались в Средние века индийские паломники. В ручке такой палки просверливали обычно четыре сквозные отверстия, в которые над шкалой для соответствующего месяца вдвигался стержень длиной около 15 см так, чтобы его острие при вертикальном положении палки отбрасывало тень на шкалу. На палке должно было быть 12 шкал. Поскольку для дней, удаленных от солнцестояния на одинаковое время, действовали одинаковые условия, то достаточно было иметь 8 шкал. Наименование ашадах эти часы получили по тому сезону (июнь – июль), в котором совершались паломничества.