III

Его неоспоримый гений, при всей обширности поприща, где он парит, не производит впечатления всеобъемлющего взора, окидывающего широкие пространства и сложные картины. Скорее, принимая во внимание его пристрастие и сметливость в мелочах, можно бы сравнить его с тысячью мелких взглядов устремленных постепенно на столько же мелких точек. Так же его общие представления, когда они у него имеются, всегда оказываются несколько смутными и непоследовательными; в его намерениях и предположениях чаще всего не хватает определенности и ясности, и когда он смотрит вдаль, его взор затуманивается. Он страдает умственной близорукостью. Создание Петербурга может служить тому красноречивым доказательством. Там прямо принимаются за дело, планы создадутся после, и получаются в результат кварталы без улиц, улицы в виде тупиков, и гавань без воды. Скорее приступать к действиям, обдумывая их потом, не теряя времени на обсуждения планов, если они кажутся заманчивыми, не задумываясь над средствами, если они находятся под рукой, – такова обычная манера этого блистательного ума. Умение давать оценку выбранным им сподвижникам, доходившее до прозорливости по уверению панегиристов, было одной из наиболее ценных способностей Петра. Приемы, употребляемые им с этой целью, как, например, обыкновение, схватив за волосы субъекта, остановившего на себе его внимание, приподнимать ему голову и на минуту заглядывать в глаза, хотя и приводят по своей несложности в восторге судью настолько серьезного, как Соловьев, но в сущности только лишний раз доказывают ту же поверхностность, о которой мы уже упоминали, как о самой сущности всех познаний и способностей Петра. Он был совершенно лишен психологического чутья. Встретив у школьного учителя служанку, которая ему понравилась, он взял ее в любовницы, чтобы сделать из нее впоследствии императрицу, и решил сейчас же превратить школьного учителя в основателя народного образования. Такова история Екатерины и Глюка. Екатерина скиталась до того по лагерям, переходя из рук в руки солдат и офицеров своего будущего супруга. Глюк, скромный пастор лифляндского городка, принимается обучать вверенных ему маленьких москвичей пению лютеранских псалмов. Когда царь о том спохватывается, он закрывает школу и отсылает учителя, и дело народного обучения вперед не двигается.

Однажды, присутствуя на спуске нового корабля, – зрелище, всегда действовавшем на него возбуждающим образом, – Петр пустился в историческую философию. Припоминая путь, пройденный в Европе просветительной культурой, ее греческую колыбель, потом ее итальянский расцвет, он закончил выражением убеждения, что теперь настал черед России. "Будем надеяться", говорил он, "что через несколько лет мы будем в состоянии унизить соседние страны, доведя свою родину до высочайшей точки славы". Самое его представление о цивилизации вылилось в этих словах: это просто конкуренция одного фабриканта с другим, соседним. Петр был слишком некультурен, чтобы анализировать и понять свойства, из каких складывалось превосходство иноземных соперников, которым он завидовал, мечтая их обогнать. Он видел только внешнюю сторону этого превосходства и потому не умел ценить его по достоинству. Его разум, такой всеобъемлющий и всеусваивающий, кажется, был вообще ограниченным и невосприимчивым с одной стороны: был совершенно недоступен для отвлеченных понятий. Вот почему он так неискусен в суждениях об определенном сцеплении обстоятельств, в умении выводить последствия из данной точки отправления, или по результатам доискиваться до причины. Он быстро схватывал практические преимущества цивилизации, но даже не подозревал необходимой подготовке ко всякой культурной работе. С ним случалось, что он хотел начинать постройку с крыши или трудиться сразу над фундаментом и коньком кровли здания. Умения быть хорошим плотником или даже посредственным корабельным инженером оказалось недостаточным, чтобы привести в органическое движение духовные силы народа.

Одним словом, Петр кажется более изобретательным, чем гениальным. Его способ править страной тоже скорее напоминает ремесленника, чем художника; деятельного чиновника, чем государственного мужа. Обладая чрезвычайным влиянием на людей и обстоятельства, он проявлял необыкновенное искусство в умении держать их в руках, а также поразительную переимчивость, какую и сейчас, конечно, в меньшей степени, приходится наблюдать у каждого русского человека, который, покинув, например, берега Дона, где он в глаза не видал никакой машины, ни фабрики, а после нескольких недель, проведенных в каком-нибудь промышленном центре Запада, настолько усваивает себе последние усовершенствования производства того времени, что в состоянии применить их у себя на родине. Но у Петра нет ни одной безусловно собственной мысли, и он не высоко ценит оригинальность в других. Он не пытается даже придать некоторой своеобразности работе в применении пластических материалов, извлеченных им извне и изнутри, которыми пользуется для своих опытов строительства политического и социального. Он довольствуется наклейками и мозаикой. Даже подражание загранице – не его изобретение для России, потому что оно пустило прочные корни со времен Иоанна Грозного. Только ручеек ввоза польского происхождения, тонкую струйку воды, медленно просачивавшуюся в бесплодную почву страны, он заменил потоком, водопадом, лавиной производств немецких, голландских, английских, французских, итальянских. Работа механическая, чисто поверхностная, иногда совершенно неразумная, преследующая исключительно внешние стороны, без всякой заботы относительно внутренней потребности; работа, предпринятая с таким незнанием сущности и действительной ценности обрабатываемых материалов, что смысл и цель ее не могли не ускользнуть от разумения и сознания народа, которому она была навязана; работа разнородная, несогласованная и недружная, во многих отношениях бесполезная, в других даже вредная: голландский флот, немецкая армия, шведское правительство, версальские нравы и амстердамские каналы спутаны в общей смеси заимствования; ни малейшего понимания с идеальной стороны затеянного дела, но постоянное порабощение деспотизму готовых мыслей. Ему говорят, что каналы, прорытые им на Васильевском Острове, – единственном уголке суши, имеющемся в его новой столице – непригодны, слишком узки, чтобы служить путями сообщения. Его первая мысль – бежать к голландскому резиденту, чтобы спросить у него план Амстердама и с циркулем в руках проверить размеры.

Однако мы называли его идеалистом, и теперь не отказываемся от своих слов; он действительно был идеалистом в том уголке своей души, который недоступен для случайностей и непоследовательностей его ежедневно менявшегося настроения; он был идеалистом по-своему, в общем подчинении своей мысли и постоянном самоотречении ради цели, лишенной всякого материализма и непосредственной осязаемости: грандиозного будущего, предназначенного, по его мнению, его родине. Нельзя сказать, чтобы при стремительности и вечной суете его деятельности и ограниченности его поля зрения эта цель принимала когда-либо совершенно определенные очертания. Знаменитое завещание, давшее такую задачу изобретательности политиков, является, – как будет нами впоследствии указано, – простой мистификацией, к которой он совершенно непричастен. Далекий горизонт, куда Петр устремлял свой бег, именно благодаря такой отдаленности, сохраняет в его глазах неясность контуров, неопределенность линий, что-то смутное, не то походный лагерь, наполненный бряцанием оружия, не то улей, кипящий плодотворной деятельностью: очаг жизни промышленной, умственной, даже художественной. Итак, он грезит, но с широко раскрытыми глазами; давая удовлетворение даже с этой точки своему положительному разуму. Доходит почти до обладания этими грезами, этим призраком могущества и славы, мощью своего усилия и энергией своей веры. Он делает больше: внушая эту галлюцинацию далекого, чудесного будущего своим подданным, он обеспечивает ей жизнь. Беспримерный деспот, он ударами дубины и взмахами топора вгоняет ее в их плоть и кровь. Народ грубый он превращает в народ фанатичный. После него остаются не только легенды, но религия, которая, в противоположность остальным религиям, одухотворяется, вместо того чтобы материализироваться в наивных сознаниях, куда заложены ее начала. Современная Святая Русь, практичная и грубая, как он, да еще вдобавок мистически настроенная, стремящаяся, как многоголовая провозвестница нового учения, преобразовать старую Европу, наводнив ее, – это его наследие.

Да, он был, подобно Наполеону, идеалистом, мечтателем, великим поэтом действий, этот дровосек с мозолистыми руками, этот солдат-математик, одаренный меньшей взбалмошностью фантазий, более здравым сознанием возможностей и более реальными планами будущего.

IV

Особенно характерной и выдающейся чертой в этом облике, почти уродливом в некоторых отношениях, благодаря обилию контрастов, является постоянное, бесконечное шутовство, надевающее колпак скомороха на эту царскую голову, придающее клоунскую улыбку суровому лицу и всегда и везде, среди превратностей судьбы, полной великих событий и великих деяний, перемешивающее забавное с серьезным, фарс с драмой. Начинается это очень рано, еще на заре царствования. Переряживаясь, сам молодой государь вменял то же в обязанность своим друзьям и первоначальным сподвижникам. Уже в 1695 г. князь Федор Ромодановский кроме звания генералиссимуса носил еще титул "кесаря", и в письмах к нему по поводу наиболее важных вопросов Петр не упускает случая называть его "Min Her Kenih". И подписывается: Нижайший услужник пресветлого величества Петрушка Алексеев или Knecht Piter Komandor или "Ir Daheleix Kneh", что имело смысл, понятный только ему одному. Он высказывал по всякому поводу готовность пролить всю кровь свою до последней капли на службе этого, созданного воображением, государя. В то же время Зотов, его бывший воспитатель, был объявлен "князем-папою", патриархом берегов Яузы и всего "Кукуя" (прозвище неизвестного происхождения, данное Немецкой слободе); Тихон Никитич Стрешнев был возведен в сан папы; Петр писал ему: "Святейший отец" или "Ваше святейшество", и требовал, чтобы и ответы были в том же духе, носили ли они характер деловых писем или официальных донесений. Ромодановский адресовал свои письма "г-ну Бомбардиру Петру Алексееву" и заканчивал, как государь подданному, простым выражением благосклонности. В мае 1703 г., после взятия Ниеншанца, служа секретарем фельдмаршалу Шереметьеву, Петр собственноручно составил донесение "королю", т. е. Ромодановскому, чтобы известить его, что он и Меншиков, с изволения "Его Величества" удостоились получить от фельдмаршала орден Св. Андрея Первозванного. И принятые прозвища настолько укоренились, что пережили участников комедии. В 1719 г., когда умер Федор Ромодановский, титул и привилегии его воображаемого королевства перешли к сыну его Ивану, и, поздравляя собственноручно капитана Сенявина с морской победой, Петр выражал уверенность в удовольствии, какое доставить это известие Его Величеству.

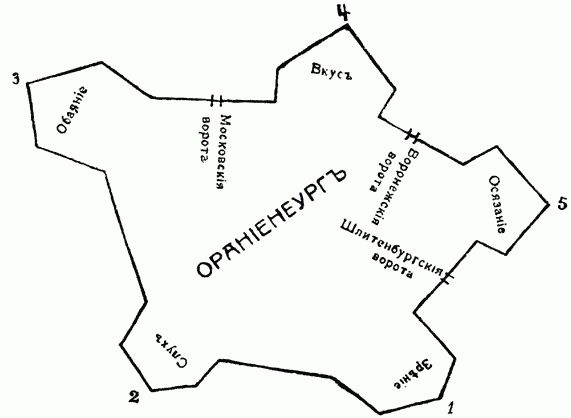

3 февраля 1703 он писал Меншикову, называя его "сердце мое" и сообщая об освящении крепости, выстроенной в недавно подаренном ему поместьи и получавшей название Ораниенбурга. Это теперешний Раннебург, в Рязанской губернии. Митрополит Киевский совершал богослужение. Этот самозванный митрополит был только один из веселых друзей настоящего государя и притом один из самых развратных – Мусин-Пушкин. К письму приложен план с указанием имен, данных бастионом (см. ниже).

При освящении на бастионе номер первый служила водка, на номере втором – лимонад, на номере третьем рейнвейн, на номере четвертом – пиво, на номере пятом мед. Присутствующие, в числе двадцати человек, и среди них посланники прусский и польский, Кейзерлинг и Кёнигдек, английский купец Стиль и несколько знатных москвичей, подписали это письмо, заменяя свои имена шутливыми прозвищами, а Меншиков ответил в очень серьезном тоне, потому что шведы на носу и нельзя всегда только смеяться. Но вместе с тем он не забыл поблагодарить своего августейшего друга, удостоившего его чести напиться в его имении.

В 1709 г. при праздновании в Москве Полтавской победы, громадный деревянный дворец был выстроен на Царицыном лугу. В зале для приемов Ромодановский заседал на троне, окруженный главнейшими придворными сановниками, и приглашал вождей победоносной армии представить ему донесение о ходе и счастливом окончании битвы. Шереметьев подошел первым: "По милости Божьей и счастью вашего Кесарского Величества я уничтожил шведскую армию". – "По милости Божьей и счастью Вашего Кесарского Величества", повторил в свою очередь Меншиков, "я взял в плен при Переволочной генерала Лёвенгаупта с его армией". Петр подошел последним: "По милости Божьей и счастью Вашего Кесарского Величества я победоносно сражался при Полтаве со своим полком". Все трое вручили ложному кесарю установленные рапорты и удалились с поклонами, после чего ввели и представили ему изумленных шведских пленников. Церемония закончилась банкетом, на котором этот странный самозванный государь присутствовал, восседая под балдахином, на эстраде, куда вели несколько ступеней. Он удостоил пригласить к себе за стол "полковника" Петра Алексеевича.

Для оправдания подобных выходок, заключающих в себе что-то оскорбительное в такую минуту и при таких торжественных обстоятельствах, им пытались дать различные толкования: "Петр хотел внушить собственным примером своим подданным чувство дисциплины; он старался уничтожить местничество подобным смешением всех чинов и положений. "Возможно, что он действительно об этом думал. В нем замечается глубокое сознание того, что составляет основу всякой дисциплины: повиноваться, чтобы самому тебе повиновались, служить, чтобы самому служили. "Я служу"… "С тех пор, как на службе" – постоянно употребляемые им выражения. И столь же явственной и постоянной была его забота приучить своих подданных к тому же, влить в их представление и души высший идеал, которому он отдавал всю свою жизнь и которому все должно быть принесено в жертву, требовавший все и от всех, – идеал, перед которым никто ничего не значил – даже царь! Такие мысли по всем вероятиям положены в основу представлений, вроде только что описанных, но способы, какими пользовался Петр для проведения их в жизнь, зависели всецело и единственно от его фантазии и любви к маскарадам, фарсу, мистификациям, наконец, распущенности воображения, не сдерживаемого никаким чувством благопристойности и даже уважения к самому себе. Не надо забывать, что маскарады находились в это время в большой чести у западных соседей Петра и в России давно уже приобрели права гражданства: Иоанн Грозный приходил от них в восторг. Петр в этом отношении только следовал за господствовавшим увлечением, доводя его до крайних пределов, как того требовал широкий размах, присущий его гению. И в таком преувеличенном виде средства очевидно заходили дальше намерений, обращаясь против них. Только при условии чрезвычайной кротости народного характера, привычного ко всевозможным проявлениям деспотизма, самая идея самодержавия не пошатнулась в сознании его подданных от подобных испытаний; в особенности, когда переряживания самого государя, наиболее неожиданные, не имеющие никакого оправдания, низводили даже его человеческое достоинство до самого постыдного унижения. В 1698 г. мы видим его по возвращении из первого путешествия заграницу участвующими в шествии, где самозванный патриарх Зотов, в митре с изображением непристойного Бахуса, предводительствовал толпой растерзанных вакханок, с пачками зажженного табаку вместо виноградных лоз на головах. В этом можно усмотреть намек на монополию, приобретенную маркизом де Кермартеном, следовательно политическую подкладку. Но способ, выбранный для его осуществления, не может не показаться неудобным. В том же году, на другой день после казни полутораста стрельцов, погибших в ужасных мучениях, Петр, находясь в веселом настроении, оставил обедать бранденбургского посла, явившегося на прощальную аудиенцию, а во время десерта угостил его шутовской сценой, когда, раздав свои благословения присутствующим двумя крестом сложенными трубками, ложный патриарх подал сигнал к танцам. Царевич Алексей и его сестра Наталья присутствовали при этом представлении, находясь за занавеской, которую приоткрыли, чтобы дать им полюбоваться зрелищем.

Двадцать лет спустя повторилось то же самое. На масленице 1724 г. толпа от шестидесяти до семидесяти человек, дворян, офицеров и духовенства, – в том числе царский духовник Надежинский, – горожан и простонародья – среди них матрос, идущий на руках головой вниз, отчаянно кривляясь, – сопровождала царя по улицам. Эти люди, набранные из числа самых горьких пьяниц и низких распутников, составляли настоящее братство, собиравшееся по установленным дням под названием "беспечального собора", и предававшееся оргиям, часто затягивавшимся на целые сутки. Иногда в такие собрания приглашались также дамы, и высшим сановникам, министрам, генералам, людям с весом и в летах часто приходилось принимать участие в развлечениях "собора". В январе 1725 г. восьмидесятилетний старец из родовитой семьи, Матвей Головин, должен был по приказу царя участвовать в шествии, наряженный чертом. Он отказался. Тогда по знаку Петра на него бросились, раздели донага, нахлобучили шапку с картонными рогами и в таком виде выдержали целый час на льду, на Неве. Он схватил горячку и умер.

Нет ни одного происшествия в продолжение всего царствования, не послужившего бы предлогом для повторения подобных сцен. Ништадский мир наравне со свадьбой любимого шута. Когда шут умирает, Петр приказывает за его гробом идти маскам, как окружил ими его брачное ложе. В 1724 г. все петербургские шуты присутствовали на похоронах одного из своих товарищей, одетые в черное, следуя за маленьким катафалком, запряженным шестеркой испанских пони. В том же году, во время маскарада, длившегося восемь дней, было отдано строжайшее приказание сенаторам не снимать масок даже в зале заседаний и в часы, посвященные рассмотрению дел.