Идея цепного висячего моста тем более заинтересовала Витберга, что в то время постоянного моста через Неву в Петербурге еще не было. При разработке проекта Витберг столкнулся с трудными техническими вопросами, разрешить которые в то время, не имея методов расчета, можно было лишь путем очень громоздких и дорогих опытов. Конструктор не знал, например, какую тяжесть может поднимать цепь и даже может ли она выдержать свою собственную тяжесть.

Работая над проектом храма-памятника Отечественной войне 1812 года в Москве, Витберг идеей цепного моста больше не занимался. Вспоминая же о ней, он с грустью писал, что в России часто рождаются "идеи гениальные, но, не имея поддержки ни от правительства, ни от общества, должны или гибнуть прежде рождения, или затеряться во тьме подьяческих форм и происков".

При всей бесспорной справедливости этого заключения следует сказать, что, даже при полной поддержке правительства, новая идея вряд ли могла быть разработана при тогдашнем состоянии инженерной науки, развившейся, как мы видели, много позже.

Страстный патриот, Белелюбский умер в 1922 году, не дожив до того времени, когда советская власть развернула небывалое, грандиозное строительство. Об этом строительстве мечтали все выдающиеся русские инженеры и техники. Д. И. Журавский в одной из своих речей указывал:

"Чтобы сокровища, разбросанные на огромном пространстве, могли сделаться действительным достоянием народа, чтобы достигающее ста миллионов население могло слиться в одну могучую массу, нужно много труда со стороны инженеров, требующего много знания и большой энергии… Да не устрашат нас ни горы с вершинами, одетыми снегом и облаками, ни глубокие и широкие реки, ни скалы, ни тундры!"

Деятельность Белелюбского чрезвычайно способствовала увеличению славы русской школы мостостроителей, созданной Кулибиным, Журавским, Кербедзом.

Первые металлические мосты, которые вслед за Кербедзом начали строить за границей, долго не удавались европейским и американским инженерам. Дело в том, что они, переходя на металл, копировали фермы деревянных мостов, между тем как железные мосты требовали иного типа ферм, подсказываемого точным расчетом. В результате катастрофы в Европе и Америке не прекращались и с переходом на металл в мостостроении.

В то время как в России с 1870 по 1900 год, в годы усиленного строительства путей сообщения, обрушилось лишь одно мостовое сооружение, в Америке каждый год обрушивались десятки мостов: в 1880 году, например, обрушилось двадцать мостов, в 1881 году - сорок четыре, в 1882 году - тридцать восемь, и так продолжалось до тех пор, пока Европа и Америка не пошли на выучку к русским мастерам мостовой техники.

Учителем их главным образом был Белелюбский, за свою полувековую инженерную деятельность спроектировавший более сотни металлических мостов, общая длина которых превышает семнадцать километров. Сызранский мост, о котором мы говорили, был не только самым длинным в Европе, но и самым совершенным по выполнению и расчету.

О пролетных строениях Сызранского моста его создатель писал:

"В них, в отличие от немецких мостов, введены особенности, которые стали принадлежностью весьма значительного количества русских мостов".

Стоит напомнить о том, что некоторые из этих введенных Белелюбским особенностей, как, например, особенности спроектированного им Тверского моста, присваивались затем иностранными фирмами. Тверской мост был забракован Техническим комитетом именно из-за этих особенностей, но когда та же система ферм появилась позднее в России под названием "ферм Дитца", она привела в восторг членов Технического комитета.

Сызранский мост был построен из сварного железа, а затем Белелюбский первый в мире стал применять литое железо. За границей отнеслись к этому новшеству недоверчиво. Но вот в 1887 году в Румынии произошла тяжелая катастрофа с Черноводским мостом через реку Прут, заставившая мостостроителей всех стран собраться для обсуждения вопроса о том, из какого материала строить мосты. Составившаяся здесь Международная комиссия решила обратиться за советом к Белелюбскому. Он коротко ответил:

- Вот уже четыре года в России широко применяется для мостов литое железо!

Последовав в мостостроении совету Белелюбского, немцы все же начали распространять легенду о том, что литое железо для мостов начали применять впервые германские инженеры, которым мир и обязан этим достижением техники.

Николаю Аполлоновичу пришлось в 1901 году на Международном конгрессе в Будапеште прочесть специальную лекцию о русском мостостроении и рассказать правду о применении литого железа.

Только после этой лекции, прочитанной Белелюбским со свойственной ему горячностью и убедительностью, историкам мостостроения пришлось раз навсегда признать, что Белелюбский ввел в России применение литого железа в мостостроении раньше, чем оно начало применяться в других странах.

Его главный труд "Курс строительной механики" и все работы по мостостроению до сего времени не утратили ни научного значения, ни практического интереса.

Это был живой, необычайно энергичный человек. Студенты звали его "непоседой". Он находил время страстно бороться и за международное объединение техников-строителей и за распространение женского образования. Может быть, при своем огромном даровании он сделал в области теории меньше, чем мог, но как организатор он был не менее нужен науке и строительному делу.

Руководя работой студентов по проектированию мостов, поставив на большую высоту лабораторию по испытанию материалов и написав ряд учебников, этот замечательный специалист оказал большое содействие развитию русского инженерного искусства и внедрению научных методов в железнодорожное строительство.

Из механической лаборатории института вышло немало интереснейших работ, освещавших самые тонкие вопросы механики, в том числе и "механики грунтов", имеющей такое огромное значение для железнодорожного строительства.

Землей как строительным материалом человечество начало пользоваться с незапамятных времен. Однако долгое время производители земляных работ исходили лишь из опыта и основанного на нем самого приблизительного расчета, не думая ни о каких теориях и научных исследованиях. Но в разряд земляных работ входят и те, которые обеспечивают устойчивость сооружения, то-есть устойчивость земляных масс и грунта как основания. При этих работах приходится считаться с давлением земли на грунт и давлением земли на стену, возводимую для противодействия обрушению земляной массы.

Вопрос о напоре земли на поддерживающую ее стену был, правда, теоретически разработан французским ученым Кулоном в записке, представленной им во Французскую Академию наук в 1773 году. Но "Теория давления земли" Кулона была построена на предположении, которое не совпадает с действительностью, и инженеры, для того чтобы пользоваться формулами Кулона, чрезвычайно упрощали все дело: они принимали состав грунта везде одинаковым, а поверхность обрушения принимали за плоскость, чего в действительности, конечно, никогда не бывает.

Точные формулы давления земли были найдены лишь русскими учеными на основании непосредственных опытов и связанных с ними теоретических изысканий. Профессор Р. Е. Паукер сделал свои замечательные выводы относительно глубины заложения оснований в песчаном грунте. Затем Валерьян Иванович Курдюмов, профессор Института путей сообщения, дал новую теорию сопротивления естественных оснований; причем в подтверждение своих выводов он произвел ряд интереснейших опытов в механической лаборатории института, впервые применив фотографию для установления действительных форм выпучивания грунта под давлением призматических тел. Такими телами являются и устои мостов и железнодорожные насыпи. Доставившая Курдюмову известность работа его "О сопротивлении естественных оснований" была опубликована в 1889 году.

Своеобразные условия, часто весьма отличные от европейских, в которых развивалось русское железнодорожное строительство, нередко выдвигали трудности, для преодоления которых не было ни своего, ни чужого опыта.

Все знают, что где-то на севере существуют области вечной мерзлоты. Вряд ли, однако, многим известно, что вечная мерзлота занимает площадь в семь с половиной миллионов квадратных километров только в Советском Союзе; это составляет около трети территории нашей Родины. "Пятна" вечной мерзлоты обнаружены даже на Северном Кавказе возле Железноводска, в Закавказье у озера Севан, на Урале, в горах Алтая, на Памире.

Всякое строительство, а в особенности железнодорожное, одновременно захватывающее разные области, рискует столкнуться с этим явлением. Между тем ничто не оказывает более упорного сопротивления строительству, как эта обладающая коварными свойствами вечная мерзлота. Она калечит железнодорожное полотно, выдергивает столбы, разрывает каменные устои мостов, проглатывает печи в зданиях, ломает дома.

Наибольшие заботы и неприятности приносит даже не самая вечная мерзлота, а талый, деятельный слой над нею, так называемая дневная поверхность. Поведение дневной поверхности при зимнем замерзании и весеннем оттаивании очень своеобразно. Оно характеризуется так называемым пучением, или выпячиванием, грунта зимой и обратным оседанием его летом.

Пучение грунта происходит не только в областях вечной мерзлоты, но и за их пределами. Можно предположить, что там, где границы вечной мерзлоты отодвинулись к северу, особые свойства дневной поверхности сохраняются еще на неопределенно долгое время.

В первые же годы после открытия движения по Петербургско-Московской дороге обнаружилось загадочное и странное явление. Зимой полотно дороги со всем верхним строением стало подниматься, образуя ряд неправильных горбов, искажавших продольный, а иногда и поперечный профиль полотна. Такое пучение грунта начиналось с наступлением морозов, достигало в январе, феврале и даже марте наибольшей силы, а затем ослабевало и к лету совершенно прекращалось. Высота горбов была неодинаковой в разных местах и в разное время, но иногда они поднимались выше нормального уровня полотна более чем на двадцать сантиметров. Пучины резко сказывались на плавности движения поездов, а иногда приводили к поломке рессор и вызывали сход с рельсов. Поэтому управление дороги в первые же годы ее эксплуатации начало искать средства для устранения бедствия.

В это время и на других железных дорогах северной и средней полосы России вынуждены были начать борьбу с таинственным пучением грунтов, но и там не добились толку. Единственным успешным средством борьбы с пучением оказывалось очень дорогое предприятие: замена грунта на полную глубину промерзания балластом - щебнем или камнем.

Управление дороги обратилось к представителям науки, справедливо полагая, что, прежде чем производить дорогие капитальные работы, надо разгадать тайну пучения. И вот профессор Горного института С. Г. Войслав в 1890 году взялся за изучение физической стороны загадочного явления. Он определил состав почвы, расположение водоносных пластов, направление течения вод и глубину промерзания, а затем подверг в лаборатории взятые им грунты искусственному замораживанию и оттаиванию. Он произвел такой опыт: брал замороженные образчики грунта и клал их на блюдечко с водой; через короткое время грунт впитывал в себя воду. При повторном замораживании и подливании воды образчик продолжал поглощать ее и в конце опыта увеличивался почти вдвое.

И до опытов Войслава было ясно, что пучины слишком велики для того, чтобы объяснить их появление только расширением воды при замерзании. Теперь, после опытов Войслава, казалось доказанным, что замерзший грунт непрерывно впитывает в себя протекающую подпочвенную воду и растет за счет этой воды, превращающейся в лед внутри грунта.

После этого стала ясна необходимость замены грунта балластом - камнем или щебнем.

Вопросы строительства в полосе вечной мерзлоты, поднятые железнодорожниками перед наукой, привели к внимательному изучению этого загадочного явления и созданию новой науки - мерзлотоведения, естественно, получившей у нас наибольшее развитие и значение.

Семидесятые и восьмидесятые годы прошлого столетия ознаменовались быстрым ростом железнодорожной сети в России. Создание сети железных дорог имело жизненное значение для развития страны. Железные дороги разрушали экономическую разобщенность отдельных районов, укрепляли единый национальный рынок и в сильнейшей степени содействовали бурному подъему русской промышленности. Создание железных дорог потребовало миллионов пудов рельсов, тысяч паровозов и вагонов, вызвало к жизни многообразные новые отрасли промышленного производства.

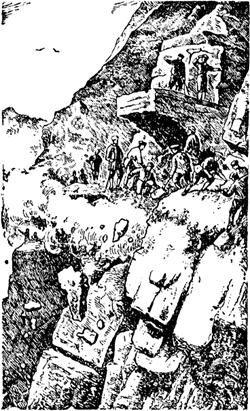

Дорожное строительство на Кавказе проходило при невообразимых трудностях, в постоянной борьбе с природой и привлекало к себе в свое время пристальное внимание европейской инженерно-технической общественности. Но еще большее внимание обратило на себя русское инженерное искусство сооружением Закаспийской железной дороги и Великого Сибирского пути.

Сооружение Закаспийской железной дороги, начатое в 1880 году, является первым опытом железнодорожного строительства в условиях песчаной пустыни. Оно имело поэтому мировое значение. Постройка Закаспийской линии предпринималась с военными целями - для обеспечения воинских перевозок от Каспийского моря в глубь Средней Азии. Но позднее из экономических соображений линия была проложена до Мерва, Чарджуя и Самарканда.

Основным препятствием и трудностью для постройки здесь железной дороги явились сыпучие пески между Байрам-Али и Чарджуем. На протяжении полутораста километров все пространство представляло собой голую песчаную пустыню, состоящую из барханов - песчаных холмов, переносимых ветром с места на место. Некоторое время существовало даже прочное убеждение, что проложить здесь рельсовый путь невозможно. Едва успевали уложить полотно, как оно разрушалось пустыней. Ветер заносил выемки, сметал насыпи, выдувал песок из-под шпал и нагромождал песчаные холмы на рельсах. Строители в отчаянии начинали заново работу на разрушенном участке, но ветер опять все разрушал. Человеческий разум оказывался бессилен в этой борьбе с природой. Трудности казались непреодолимыми, и некоторые даже предлагали строить дорогу сплошь в искусственном тоннеле, чтобы предотвратить песчаные заносы. В мировой практике железнодорожного строительства не было ни одного примера строительства в подобных условиях. Русским инженерам пришлось полотно и откосы устилать колючкой, ветвями тамариска и саксаула; устраивать защиту от ветра из валежника; обсаживать путь кустарниками, растущими кое-где на песках, а полотно и резервы подле него покрывать слоем глины.

На самых трудных участках постоянно дежурили люди, сметавшие с рельсов накоплявшийся песок. Наконец пришли к решению - поднять железнодорожное полотно до уровня барханов.

Все эти мероприятия, настойчиво проводившиеся в течение нескольких лет, победили, наконец, сопротивление природы. Пески сдались, заносы прекратились, сообщение пошло без перерывов.

Много хлопот доставил также полуторакилометровый мост через Аму-Дарью. Вследствие быстрого течения Аму-Дарьи и рыхлости ее песчаного русла отдельные части моста несколько раз обрушивались.

Основной непреодолимой бедой дороги остался недостаток воды. Водоснабжение осуществлялось развозкой воды по станциям, лишенным собственных источников. К тендеру паровоза прицеплялась дополнительная платформа, на которой стоял огромный чан, наполненный водой; были даже особые "водяные поезда", составленные из таких платформ с чанами и в определенные дни и часы, по расписанию, снабжавшие водой все станции своего участка. Такие поезда до сих пор доставляют в цистернах воду жителям железнодорожных поселков; но отсутствие воды теперь уже не влияет на движение, так как паровая тяга на большинстве участков дороги заменена тепловозной.

Насколько русский опыт железнодорожного строительства в безводной пустыне обогнал свое время, можно видеть из того, что хотя проект постройки железной дороги через пустыню Сахару имеет восьмидесятилетнюю давность, магистраль эта до сих пор еще не осуществлена.

Еще до постройки Закаспийской дороги, в 1859 году, французский инженер Андо предложил правительству Франции построить "железную дорогу через пустыню". Огромное экономическое, стратегическое и культурное значение дороги было признано всеми. Однако только после франко-прусской войны 1870 года французское правительство создало "Комиссию по строительству Транс-Сахарской дороги". В Сахару отправилась изыскательская экспедиция, чтобы обследовать трассу, но после недружелюбного приема, оказанного приезжим местными жителями, и убийства нескольких изыскателей в горах Хоггар экспедиция принуждена была вернуться назад.

Опыт строительства Закаспийской дороги в России заставил французских капиталистов, которые ожидали огромных доходов от дороги в Сахаре, вернуться к проекту Андо. Банкиры и промышленники составили акционерное общество и в 1912 году произвели картографическую съемку местности. На этот раз, однако, предприятие натолкнулось на ожесточенное сопротивление не туземцев, а французских автомобильных компаний, пароходных обществ и железных дорог, поддерживающих сообщение между Северной и Западной Африкой. Они опасались конкуренции новой дороги.

После первой мировой войны в Сахару снова отправились отряды изыскателей. Им удалось составить несколько проектов, из которых один, кратчайший, вариант пути был принят в 1941 году.

При проектировании и изыскательных работах французы использовали русский опыт и, очевидно, будут возвращаться к нему еще не раз.

Сооружение Сибирской дороги, начатое в 1893 году и законченное в 1903 году, следует считать самым грандиозным предприятием в истории железнодорожного строительства. Общая длина Великого Сибирского пути составила около шести тысяч километров.

Дорога потребовала около десяти миллионов шпал. Вес уложенных рельсов и скреплений составил три с половиной миллиона тонн.

Общая длина железных мостов через реки составляет десять километров, а деревянных - втрое больше.

Надо заметить, что военные соображения заставили царское правительство вести работы с большой энергией. Укладка пути шла значительно быстрее, чем, скажем, на Канадской линии, строившейся с наибольшей по тем временам скоростью: среднее протяжение уложенного за год пути составило в Сибири семьсот километров, а в Канаде - меньше пятисот.

Французская газета "Ля Франс" писала по поводу окончания постройки, что "после открытия Америки и сооружения Суэцкого канала история не отмечала события, более выдающегося и более богатого прямыми и косвенными последствиями, чем постройка Сибирской дороги".

Прямые и косвенные последствия постройки Великого Сибирского пути вскоре сказались не только в районах, непосредственно соседствующих с железной дорогой, но и по всей огромной территории за Уральским хребтом, до берегов Тихого океана. Сибирский железнодорожный путь как бы заново открыл Сибирь и Среднюю Азию для экономической эксплуатации.